Почему животные впадают в спячку? Зимняя сонливость: как с ней бороться - Психология эффективной жизни - онлайн-журнал.

Приветствую вас, дорогие друзья, на страницах блога «ШколаЛа»! Меня зовут Евгения Климкович и я приглашаю вас за очередной порцией полезной и интересной информации, которая наверняка пригодится вам для подготовки проектов по окружающему миру.

Сегодня поговорим о том, какие животные впадают в спячку зимой.

Попробуем составить свой собственный список, ТОП-5 животных-засонь.

Узнаем о том, что зимний сон может быть разным.

И разберемся, почему животные вообще так надолго ложатся спать? С этого, пожалуй, и начнем.

План урока:

Зачем так долго спать?

Для этого существуют две основные причины:

- Становится холодно.

- Становится голодно.

Животные – любители поспать обитают, в основном, в тех местах земли, где в зимнее время года становится довольно холодно. Где выпадает снег, и из-за этого исчезает пища, которую животные едят. Есть они и в России.

И тут возникает вопрос. Почему тогда не все животные засыпают? Вот зайцы, например, всю зиму скачут себе по лесу в белых шубках. Или лисы, они тоже спать не ложатся.

Давайте подумаем.

Чем питаются зайцы? Летом они едят травы, ягоды, семена, не отказываются от грибов и молодых побегов кустарников.

А зимой, когда всего вышеперечисленного под снегом не отыскать, зайчики кушают опавшие веточки деревьев, стебельки торчащие из-под снега, обгладывают кору со стволов и жуют сухую траву, которую им удается выкопать.

Ну а лисы, они и летом и зимой охотятся. На тех же зайцев, птиц, мышей, иногда совершают набеги на курятники.

Кроме того, эти животные ближе к зиме меняют свои шубки на более теплые. И поэтому выжить зимой им хоть и сложно, но можно.

А вот у бедной лягушки шубки и летом-то никакой нет, так что холод ей не пережить. Вот и приходится спать ложиться.

Некоторые животные, в поисках пищи способны перемещаться на большие расстояния. Так, например, поступают северные олени, когда в местах их обитания заканчивается лишайник ягель – основная пища оленей.

А как быть ежикам, например? Они на своих коротеньких ножках пока добегут куда-нибудь, уже и зима закончится.

Перелетные птицы спасаются от холода и голода, улетая в теплые края.

И если бы суслики умели летать, то полетели бы и они следом за птицами. Но летать они, как известно, не умеют. И поэтому им тоже приходится впадать в спячку.

А знаете ли вы, что спят животные по-разному?

Виды зимнего сна

Животные все разные и поэтому спят они зимой тоже по-разному. Можно выделить три вида зимнего сна:

- Спячка.

- Оцепенение.

- Анабиоз.

Спячка

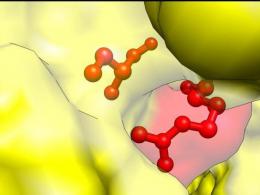

Зимняя спячка по-научному называется «гибернация».

Глубокий сон, во время которого у животного изменяются все процессы в организме:

- замедляется сердцебиение и дыхание;

- снижается температура тела;

- затормаживается нервная деятельность.

Оцепенение

Животное впавшее в оцепенение совершенно неподвижно, у него резко снижаются все жизненные показатели. И нередко температура тела животного лишь на чуть-чуть отличается от температуры окружающей среды.

Анабиоз

«Анабиоз» происходит от греческого слова, означающего «возвращение к жизни»

По сравнению с оцепенением и спячкой анабиоз — это более глубокое замедление всех жизненных процессов. Животное, находящееся в состоянии анабиоза, легко принять за умершее, так как сердцебиение и дыхание замедлены настолько, что их можно уловить только с помощью специальной аппаратуры.

И теперь представляю топ-5 хорошо вам известных животных, которые впадают в зимнюю спячку. А начнем со всем нам хорошо известного бурого медведя.

Бурый медведь

С младшей группы детского сада все мы знаем, что медведь зимой в берлоге спит и лапу сосет. Действительно ли это так? Ну, на счет лапы, конечно, это выдумки. А вот на счет сна – чистая правда.

Причем, к своему долгому сну мишка начинает готовиться еще летом. Он переходит на усиленный режим питания для того, чтобы накопить побольше подкожного жира, слой которого к осени может достигать 10 см. Питательных веществ должно хватить, ведь во время спячки медведи не едят и не пьют.

Кушают медведи сладкие лесные ягоды, коренья, мед диких пчел. Любят полакомиться рыбкой или муравьями, а также мелкими животными.

Но накопить жир – это не единственная забота медведей перед сном. Нужно еще найти место, где в спячку впадать и обустроить берлогу. Для берлоги медведи выбирают места сухие, теплые и защищенные от возможного вторжения врагов.

Медведь может устроить берлогу:

- между корнями деревьев;

- в дупле;

- в старом муравейнике;

- в выкопанной им землянке.

А иногда медведь строит верховую берлогу из сучьев деревьев, она напоминает большое гнездо. Для того, чтобы спать было удобно и тепло, дно берлоги мишка выстилает мхом и еловыми ветками.

Когда медведь ложится спать? В период с ноября по декабрь. Чем севернее и холоднее район обитания медведя, тем раньше он забирается в свою берлогу.

Это интересно! Первыми спать укладываются беременные медведицы и мамочки с медвежатами.

Ну а просыпаются медведи в период с конца февраля до апреля.

Сон у медведей не такой уж и глубокий. Он в берлоге переворачивается с боку на бок, его можно разбудить. Медведица просыпается зимой самостоятельно для того, чтобы произвести на свет медвежат и выкормить их в уютной и безопасной берлоге своим молоком.

Температура тела медведя во время спячки понижается незначительно, всего на 5 градусов. А сердце бьется со скоростью 10 ударов в минуту.

Бывает и так, что медведь не успевает подготовиться к зиме. Не набирает нужного запаса жира или не обустраивает берлогу. Тогда он в спячку не впадает, так и ходит всю зиму по лесу, голодный, злой и очень опасный. Такого мишку называют – шатун. И с ним лучше не встречаться.

Хотите узнать, кто из животных кроме медведя впадает в зимний сон? Тогда читайте дальше)

Ёжик

Неужели и ежи впадают в зимнюю спячку? Совершенно верно, впадают! Да не просто в спячку, а самое настоящее оцепенение. При этом температура их тела понижается с привычных 34-х градусов до 1, и количество сердцебиений сокращается до минимума.

Для того, чтобы понять, почему еж спит зимой, необходимо познакомиться с его рационом. Итак, любимыми блюдами нашего колючего друга являются:

- червяки;

- слизни;

- улитки;

- лягушки;

- жуки;

Это, в основном, насекомые, которых впрок еж заготовить не может, как, например, белка орешки.

А еще ежи могут есть змей, даже ядовитых. На них яд не действует. Ученые до сих пор не могут понять, почему так происходит.

И в связи с тем, что еды для ежей зимой нет, они ложатся спать. Но сначала к этому тщательно готовятся. Ёж, как и медведь, старается побольше кушать, чтобы накопить жир, и ищет себе норку в каком-нибудь укромном местечке.

Нора обязательно должна быть глубокой около 1,5 метров. Иначе там будет очень холодно и ежик попросту замерзнет. Дно норы зверек выстилает сухой травой и тщательно ее утрамбовывает. Потом закупоривает вход в нору, сворачивается клубочком и впадает в оцепенение. Чем холоднее становится на улице, тем глубже оцепенение ежа.

В таком состоянии ежик может пробыть до 240 дней без еды и воды. Ну а когда на улице весной становится теплее, еж выходит из оцепенения и выбирается из своей норки.

Летучая мышь

Еще одна большая любительница насекомых, которая вынуждена из-за отсутствия пищи и низких температур зимой впадать в спячку.

Некоторые виды летучих мышей подобно перелетным птицам улетают в теплые края, но большинство видов остается зимовать там, где охотится летом.

Для своего зимнего сна летучие мыши выбирают места, где температура воздуха даже зимой не опускается ниже 7 градусов. Где довольно высокая влажность и нет сквозняков. Это могут быть пещеры, шахты, подземелья, дупла деревьев, чердаки и подвалы домов.

Спит летучая мышь, крепко прицепившись своими лапками к потолку или стене.

Температура тела в этот период значительно снижается, как и количество сердцебиений в минуту. Причем, если в месте зимовки становится слишком холодно, или если кто-то потревожит зверьков, они выходят из анабиоза и перебираются на более подходящее место, где снова засыпают.

В таком сонном состоянии мыши могут находиться до 6-8 месяцев.

Это интересно! Летучим мышам нелегко найти себе место для зимовки. Поэтому они запоминают удачные места, где уже приходилось зимовать и возвращаются туда снова.

Лягушка

А как переживают суровую зиму хорошо нам известные лягушки? Тут одного ответа дать невозможно. Лягушек существует около 500 видов. И зимуют они по-разному.

Лягушка-бык, например, опускается на дно озера и зарывается в ил. Так и сидит всю зиму. Температура тела ее очень сильно снижается. Она не ест, не пьет и даже не вдыхает кислород.

Возникает вопрос, как же лягушка дышит? И почему она не умирает без воздуха? Дело в том, что в таком состоянии лягушке не нужно тратить энергию, а следовательно и кислород ей практически не нужен. А то небольшое количество кислорода, которое необходимо, проникает через кожные покровы.

Лягушка-бык выходит из анабиоза тогда, когда растает лед на поверхности озера. Раньше ей просто не выбраться. Ну а так как озера редко промерзают до самого дна, то лягушка находится всю зиму в своеобразном термосе, который не позволяет ей замерзнуть окончательно.

Но далеко не все лягушки зимуют в воде. Есть и такие, которые устраивают себе «постельку» на берегу. Под корягами, под камнями. Когда наступает зима, эти лягушки впадают в глубокий анабиоз. Бывает даже так, что температура их тела опускается ниже ноля градусов.

Выглядит такой зверек совсем как мертвый. Но если лягушку отогреть, то она оживет.

Суслик

Вот уж кто любит поспать, так это суслик. Родственник белки. В зимнее время он впадает в оцепенение и может находиться в таком состоянии более 6 месяцев. Но самое интересное если летом суслику будет мало пищи, то он может залечь и в летнюю спячку.

Летняя спячка по-научному называет «эстивация».

Питаются суслики корешками и листьями растений, травами, зернами, семенами.

Суслики отличные копатели. Они вырывают себе норы глубиной до 3 метров. Ну а длина такой норки может достигать 15 метров. В норке устраивается гнездо, которое выстилается травой и листьями. В этом гнезде суслики рождают потомство и спят зимой.

Спят зверьки, сидя на задних лапках, голову они опускают к брюшку и накрываются хвостом. И спят очень глубоко. Разбудить их не может ни громкий звук, ни небольшое потепление.

На ощупь спящий суслик совсем холодный, его ступни становятся белыми. Если в состоянии бодрствования суслик вдыхает 150 раз в минуту, то в оцепенении всего 1 раз за 8 минут. И температура тела снижается очень сильно, иногда до – 3 градусов.

Во время спячки суслики теряют до половины своего веса. Поэтому животным обязательно нужно хорошо питаться перед долгим сном, чтобы накопить побольше жира и мышечной массы. Иначе зиму можно и не пережить.

Чем можно дополнить проект, чтобы сделать его еще краше? Например, стихотворениями про зимующих животных. Некоторые вы можете услышать в одном из выпусков программы «В гостях у Дуняши», который я для вас отыскала.

На блоге есть еще много интересного для вас. Например, в вы можете поближе познакомиться с хозяином гор — снежным леопардом, а найдете массу увлекательной информации про майского жука.

На сегодня все!

Желаю вам нескучной учебы!

Евгения Климкович.

состояние оцепенения, или «глубокого сна», характеризующееся существенным понижением температуры тела, энергозатрат и интенсивности всех физиологических процессов.Животных, способных поддерживать температуру тела за счет внутренней теплопродукции, называют эндотермными - в отличие от эктотермных, температура тела которых зависит от температуры окружающей среды. К эндотермам относятся в первую очередь все теплокровные, т.е. млекопитающие и птицы (теплокровных и холоднокровных животных нередко называют соответственно гомойотермными и пойкилотермными). Впадающих в спячку теплокровных можно определить как гетеротермные эндотермы; гетеротермия означает периодическое изменение температуры, в данном случае - ее падение ниже уровня, соответствующего активному образу жизни.

Спячка может быть сезонной. Наиболее известна зимняя спячка, или гибернация, длящаяся с осени по весну. Однако состояние организма на протяжении всего этого времени не остается неизменным. Эпизоды оцепенения с резким замедлением физиологических процессов и максимальным падением температуры тела чередуются с «отогреваниями», когда внутренняя теплопродукция усиливается, и короткими «передышками» с высокой температурой тела и нормальным энергетическим обменом (нормотермные периоды).

У видов, впадающих в зимнюю спячку, температура тела обычно падает ниже 10

° С. Минимальная температура 3 ° С зафиксирована у длиннохвостых сусликов, хотя у большинства особей этого вида она не опускается ниже 5 ° С. Интенсивность метаболизма (оцениваемая по потреблению O 2 и выделению CO 2 в единицу времени) в состоянии оцепенения снижается примерно до 5% от уровня основного обмена и может не достигать даже 1% уровня, свойственного активно ведущей себя особи. Впадающие в зимнюю спячку млекопитающие, как правило, невелики: их масса не превышает 10 кг, а в большинстве случаев составляет от 10 г до 1 кг. Эстивация - летняя спячка, связанная с сезонным дефицитом воды. У некоторых сусликов спячка начинается в самое жаркое время года и продолжается всю зиму, так что границу между летней и зимней спячками у них провести трудно. Остается неясным, существуют ли между двумя этими состояниями физиологические различия, если не считать разницу в температуре тела, которая жарким летом, очевидно, будет выше, чем зимой. Суточная спячка . Этот тип оцепенения широко распространен не только у млекопитающих, но и у птиц, и может происходить в любое время года. Замедление физиологических процессов при суточной спячке не столь значительно, как при сезонной. Температура тела обычно опускается примерно до 18 ° С, хотя у некоторых видов падает и ниже 10 ° С, а интенсивность метаболизма составляет около трети уровня основного обмена. Оцепенение такого рода длится всегда меньше суток. Виды, впадающие в зимнюю спячку, могут переживать такие же короткие эпизоды оцепенения в начале и в конце периода спячки, однако, судя по всему, физиологический механизм здесь иной, чем при суточной спячке, так как интенсивность метаболизма, как правило, снижается гораздо сильнее. В среднем животные с суточной спячкой мельче тех, у кого она сезонная: масса большинства из них составляет от 5 до 50 г. Млекопитающие и птицы . Раньше считалось, что сезонная спячка и оцепенение свойственны лишь небольшому числу млекопитающих и птиц, обитающих в условиях холодного климата. Однако постоянно обнаруживаются все новые гетеротермные виды, причем встречаются они от Арктики до тропиков.Среди птиц в зимнюю спячку, сходную с наблюдаемой у млекопитающих, впадает американский белогорлый козодой (

Phalaenoptilus nutta l lii ). В периоды оцепенения температура его тела составляет ок. 5 ° С, но каждые несколько суток на короткое время повышается. Суточная спячка у птиц довольно обычна и у дневных видов происходит ночью; к таким видам относятся, например, голуби, козодои, колибри, стрижи, ласточки, нектарницы и манакины. У многих птиц по ночам наблюдается т.н. «ночная гипотермия», т.е. небольшое (более слабое, чем во время суточной спячки) замедление физиологических процессов и снижение температуры тела. Последняя в этом случае падает примерно на 5 ° С, а интенсивность метаболизма бывает чуть ниже уровня основного обмена или даже ему соответствует, что, однако, составляет около половины интенсивности метаболизма отдыхающей днем птицы. Ночная гипотермия отмечена у синиц, вьюрков, воробьев, белоглазок, медососов и многих других мелких пернатых.Среди млекопитающих сезонная спячка известна у многих видов из всех трех подклассов. Она наблюдается у яйцекладущей (однопроходной) ехидны в Австралии и по крайней мере в двух семействах сумчатых - у австралийских поссумов-пигмеев (Burramyidae) и чилийского опоссума (

Dromiciops australis , семейство Micr o biotheriidae) в Южной Америке. В подклассе плацентарных сезонная спячка известна у представителей отрядов насекомоядных (ежи), рукокрылых (насекомоядные летучие мыши) и грызунов (сони, сурки, бурундуки, суслики). По-видимому, летняя спячка свойственна некоторым мадагаскарским приматам. То, что принято считать зимней спячкой у крупных хищных (медведей, барсуков), на самом деле представляет собой принципиально иное физиологическое состояние и называется зимним сном или зимней анорексией (потерей аппетита). Температура тела в этом случае снижается всего на несколько градусов.Суточная спячка широко распространена и среди небольших зверьков. Она известна в нескольких семействах сумчатых в Австралии (у хищных сумчатых, мелких поссумов) и Южной Америке (у мышевидных опоссумов). Из плацентарных в нее впадают насекомоядные (землеройки), летучие мыши, крыланы, приматы (мышиные лемуры), хищные (скунс, американский барсук), грызуны (белоногие хомячки, песчанки) и прыгунчиковые.

Пресмыкающиеся и другие животные . Состояние сезонного оцепенения свойственно не только эндотермным млекопитающим и птицам, но и широко распространено среди эктотермных позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся) и беспозвоночных (например, насекомых и улиток). Однако у эктотермов это состояние отличается тем, что животное не способно активно отогреваться за счет внутренней теплопродукции и целиком зависит от внешних источников тепла.У многих пресмыкающихся и рыб в состоянии сезонного оцепенения (у холоднокровных животных спячкой его называть не принято) не только резко снижается интенсивность обмена веществ; когда возникают гипоксические условия, т.е. в организме уменьшается содержание кислорода, они переключаются на анаэробный метаболизм. У земноводных в состоянии оцепенения, по-видимому, продолжается газообмен, соответствующий крайне слабому аэробному обмену веществ. Большинство эктотермных позвоночных зимует в местах, где они защищены от промерзания. Однако некоторые сухопутные виды (лягушки, черепахи) способны переживать и полное замораживание, тогда как рыбы могут быть окружены льдом, но сами, по-видимому, при этом не промерзают. У видов, устойчивых к замерзанию, в жизненно важных органах снижается содержание воды и возрастает концентрация глюкозы и других веществ, называемых криопротекторами. Эти соединения препятствуют кристаллизации льда, которая увеличивала бы объем клеток, и тем самым защищают от разрушения их мембранные структуры. Многие беспозвоночные, в частности насекомые и обитатели морской литорали, также могут переживать замерзание.

Беспозвоночным свойственны различные формы оцепенения со значительным снижением интенсивности обмена веществ. Некоторые брюхоногие моллюски способны при неизменной температуре снизить его на 90% по сравнению с активным состоянием. В отсутствие кислорода скорость метаболических процессов у рачка артемии составляет всего 0,002% от уровня, соответствующего активному состоянию. Зимнее оцепенение у насекомых индуцируется низкой температурой окружающей среды, а летнее является реакцией на дефицит воды и жару. С другой стороны, возникающая на определенной стадии их жизненного цикла диапауза, т.е. период физиологического покоя и временной остановки развития, обычно не связана со специфическими средовыми факторами, а запрограммирована чисто генетически

. Преимущества и недостатки . Основное преимущество спячки и других рассмотренных состояний покоя состоит в том, что они позволяют существенно снизить энергозатраты. Даже если учитывать периодические пробуждения, млекопитающее во время зимней спячки тратит менее 15% того количества энергии, которая потребовалась бы ему для поддержания зимой нормальной температуры тела. Масштабы такой экономии, вероятно, лучше всего иллюстрирует тот факт, что многие впавшие в спячку звери в течение 5-7 месяцев существуют исключительно за счет жировых запасов, накопленных перед наступлением неблагоприятного сезона.К потенциальным недостаткам долгосрочного оцепенения относится возможность гибели от истощения или иссушения организма. Опасность представляет также промерзание при экстремальном похолодании или недостатке энергетических резервов, необходимых для терморегуляции. В период глубокой спячки животные неподвижны, а значит, беззащитны перед хищниками. К отрицательным последствиям сезонной спячки относятся также ослабление иммунитета и атрофия скелетной мускулатуры.

Регулирующие факторы . Наступление зимней спячки у многих видов определяется сезонным изменением фотопериода, т.е. соотношения светлого и темного времени суток. Сокращение долготы дня индуцирует уменьшение размеров органов размножения у животных и начало их подготовки к гибернации. Однако не всем видам свойствен фотопериодизм. Например, у многих сусликов наблюдается четкий цирканнуальный (окологодичный) биоритм, определяющий сезон спячки в общем независимо от фотопериода. Для ряда видов, живущих в местообитаниях с непредсказуемыми колебаниями средовых факторов, характерна нерегулярная спячка. Они способны впадать в продолжительное оцепенение в любое время года, когда условия становятся неблагоприятными для активной жизнедеятельности. Подготовка . В период подготовки к спячке важной особенностью животных становится накопление жира и / или запасание корма. Одной из форм подготовки служит также усиленное потребление жирных кислот, которые повышают устойчивость организма к длительному оцепенению. Крайне важен выбор подходящего для спячки убежища. Им часто служат норы, пещеры или горные выработки, в которых животное защищено не только от хищников, но и от экстремальных температур. В большинстве зимних убежищ температура всегда хотя бы на несколько градусов выше нуля, даже если снаружи стоят сильные морозы.У многих видов впадению в сезонную спячку предшествуют короткие эпизоды оцепенения с сохранением относительно высокой температуры тела. Однако такая «разминка» наблюдается далеко не всегда. Тем не менее температура тела и интенсивность метаболизма, по-видимому, достигают минимума только в середине сезона спячки, когда периоды глубокого оцепенения особенно продолжительны.

Физиологические изменения . Во время оцепенения происходит не только снижение температуры тела и интенсивности метаболизма. Значительно сокращается частота сердечных сокращений - до 5-10 ударов в минуту. Хотя минутный сердечный выброс может уменьшиться на 98%, кровяное давление падает всего на 20-40%, поскольку со снижением температуры увеличивается вязкость крови. Более того, кровоснабжение сердца и т.н.«бурого жира», служащего источником энергии, даже улучшается. Дыхание у многих видов в состоянии спячки не равномерное, а состоит из чередующихся периодов полипноэ (учащенного поверхностного дыхания) и апноэ (отсутствия дыхания), которое может длиться более часа; в результате резко снижается поступление кислорода в организм.Хотя во время оцепенения температура тела теплокровных животных может колебаться в зависимости от окружающих условий, как у эктотермных видов, терморегуляция у них не прекращается. Существует определенный температурный порог, ниже которого организм остывать не должен.

Периодические пробуждения . Большая часть энергии во время зимней спячки расходуется на периодические пробуждения. Причины его прерывания понятны не до конца, и по этому поводу существует несколько гипотез. Согласно одной из них, во время оцепенения каким-то образом нарушается физиологический баланс, и нормотермные периоды необходимы для его корректировки. Вероятно, это связано с истощением запасов некоторых питательных веществ (например, глюкозы), которые должны ресинтезироваться, с накоплением вредных соединений, требующих экскреции, или с обезвоживанием организма, т.е. необходимостью увеличить содержание в нем воды. Согласно другим гипотезам, эпизоды оцепенения контролируются биологическими часами, и животные пробуждаются в соответствии с удлиненным циркадианным (околосуточным) ритмом для периодической проверки окружающих условий, или же они вынуждены просыпаться, чтобы сохранить способность к продолжению спячки, поскольку при низкой температуре тела развивается своего рода «сонная задолженность» организма, ликвидируемая в нормотермном состоянии.Причины периодического выхода из оцепенения неизвестны, но установлено, что находящиеся в нем животные становятся чувствительнее к внешним раздражителям при повышении температуры и к концу периода глубокого оцепенения. Тепло для отогревания может генерироваться за счет мышечной дрожи или усиленного окисления бурого жира. Скорость повышения температуры зависит от массы тела животного: у мелких видов (массой менее 10 г) ее максимум составляет более 1

° С/мин, тогда как у крупных (тяжелее 5 кг) не превышает 0,1 ° С/мин. В то же время максимальная скорость отогревания не сохраняется на протяжении всего процесса пробуждения, который длится у мелких животных обычно менее 1 ч, а у крупных - несколько часов.Наука

Некоторые животные способны впадать в спячку. Они проводят свой день питаясь, занимаясь сексом, а когда приходит зима, они сворачиваются и пережидают, когда погода прояснится. Но способны ли люди впасть в такое же состояние?

Животные и спячка

Во-первых, стоит разобраться в термине. Хотя люди часто его используют в разговоре о любом сонном состоянии у животных, истинная спячка - это очень специфическое состояние, характеризующееся глубоким снижением обмена веществ, поглощения кислорода и частоты сердечного ритма . Ученые классифицируют спячку на: сезонную и настоящую непрерывную спячку, в зависимости от глубины сна.

Центральная температура тела животного, впавшего в спячку, падает до крайне низких отметок, иногда совпадая с температурой на улице. По мере того, как охлаждается организм, замедляется и обмен веществ. Это снижает потребности в кислороде, дыхание тоже замедляется, иногда до 1-5-ти вдохов в минуту.

Частота сердечного ритма также может свестись к нескольким ударам в минуту. Все это способствует максимальному сохранению энергии

, что вызвано необходимостью поддерживать себя ограниченными запасами жира. Истинные животные, впадающие в спячку, не засыпают на всю зиму и периодически встают, чтобы размяться, поесть то, что они сохранили, и привести себя в порядок.

Частота сердечного ритма также может свестись к нескольким ударам в минуту. Все это способствует максимальному сохранению энергии

, что вызвано необходимостью поддерживать себя ограниченными запасами жира. Истинные животные, впадающие в спячку, не засыпают на всю зиму и периодически встают, чтобы размяться, поесть то, что они сохранили, и привести себя в порядок.

Животные входят в этот режим сохранения энергии для того, чтобы переждать длинные периоды крайних условий окружающей среды, как например отсутствие еды и воды, или очень высокие или низкие температуры.

Люди способны справится в таких ситуациях, так как у них есть консервированная еда, выращенные в теплицах овощи, кондиционеры воздуха, обогреватели и теплые свитера. Нашему организму попросту не нужно впадать в спячку, и мы к этому полностью не приспособлены . Однако ученые продемонстрировали несколько способов, с помощью которых люди входили в состояние, близкое к спячке.

Люди, впадавшие в спячку

Существует множество задокументрованных случаев, когда люди входили в состояние, близкое к спячке у животных. В октябре 2006 года, спасатели нашли японца Мицутаку Учикоши (Mitsutaka Uchikoshi) спустя 24 дня после того, как он пропал в западной части горы Рокко в Японии. Когда они его нашли, у него не было признаков пульса и дыхания, а температура тела упала до 22 градусов по Цельсию . Врачи позже подтвердили, что его обмен веществ практически остановился. Когда же он проснулся, без признаков повреждения мозга и других длительных негативных последствий, он объяснил, что последнее, что он помнил, был удар головой. Все время, что он отсутствовал, он находился в бессознательном состоянии без еды и воды. Врачи, которые его лечили, заявили, что быстрое наступление гипотермии замедлило процессы в организме и возможно спасло ему жизнь.

Похожая история произошла с норвежским лыжником, который упал в ледяную воду и проснулся совершенно невозмутимым, после того, как у него не наблюдалось ни сердцебиения, ни дыхания, а температура тела достигла 13,9 градусов по Цельсию. Другой случай произошел с канадским ребенком, который потерялся холодной ночью, и которого затем привели в чувство, после того как он охладился до 16 градусов, пробыв без сердцебиения полных два часа

.

Похожая история произошла с норвежским лыжником, который упал в ледяную воду и проснулся совершенно невозмутимым, после того, как у него не наблюдалось ни сердцебиения, ни дыхания, а температура тела достигла 13,9 градусов по Цельсию. Другой случай произошел с канадским ребенком, который потерялся холодной ночью, и которого затем привели в чувство, после того как он охладился до 16 градусов, пробыв без сердцебиения полных два часа

.

В 1970-х годах во время эксперимента йог Сатямурти (Satyamurti) заточил себя в маленькой подземной яме в состоянии глубокой медитации в течение 8-ми дней , пока за ним наблюдали с помощью электрокардиограммы. Вначале сердцебиение йога было нормальным, а затем на какое-то время увеличилось до 250 ударов в минуту. К вечеру второго дня электрокардиограмма перестала показывать активность и оставалась такой пока йога не извлекли на последний день. Ошеломленные исследователи которые следили за йогом были уверенны, что в аппаратуре были какие-то сбои, но не смогли найти другого объяснения кроме того, что сердце йога остановилось или электрическая активность упала ниже записываемого уровня.

Последствия спячки

Все это говорит о том, что наш организм обладает некоторыми способностями к спячке. Но, как и было уже сказано, нам это не нужно, и наше тело полностью к этому неприспособлено. То, что нас удерживает от состояния спячки, на самом деле является довольно большими препятствиями. Так, например, ученые из Лейпцига несколько лет назад выяснили что мозг, впадающих в спячку сусликов содержит клетки мозга с измененными белками, которые похожи на те, что присутствуют в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

Все это говорит о том, что наш организм обладает некоторыми способностями к спячке. Но, как и было уже сказано, нам это не нужно, и наше тело полностью к этому неприспособлено. То, что нас удерживает от состояния спячки, на самом деле является довольно большими препятствиями. Так, например, ученые из Лейпцига несколько лет назад выяснили что мозг, впадающих в спячку сусликов содержит клетки мозга с измененными белками, которые похожи на те, что присутствуют в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

Синапсы, соединяющие нейроны мозга, также деградируют. Но в отличие от сусликов, у которых не обнаруживается повреждений мозга после спячки, функции мозга человека в таком же состоянии продолжают ухудшаться .

Но все же спячка по заказу может быть полезна для людей и не только для того, чтобы переждать зиму. Вызывая спячку у пациента, попавшего в аварию, можно было бы избежать сильной потери крови и разрушения клеток по пути в больницу . Это также откроет возможности для космических исследований . Так, например, космонавты, могли бы проспать много лет, чтобы добраться до дальних планет.

Как ввести в спячку

Исследователи пытались найти разные способы подключить режим спячки у животных. Одним из них является присоединение сероводорода, который уменьшает потребность в кислороде и замедляет обмен веществ . Так в 2005 году два американских исследователя впервые ввели лабораторных мышей в спячку, заставив их вдыхать большие дозы сероводорода. Их обмен веществ замедлился, температура упала и они сразу же вышли из спячки, после того как сделали большой вдох кислорода несколько часов спустя.

Хирурги из Массачусетской больницы в США решили прибегнуть к другому методу в эксперименте на Йоркширских свинках. После введения свинкам анестезии и поранив их, что привело к сильному шоку и большой потере крови, хирурги быстро охладили тело свинок до 10 градусов по Цельсию и наполнили их вены раствором для сохранения органов для пересадки

. К тому моменту, свинки были почти мертвы. У них практически не было сердцебиения, сильно снизился кровоток и не наблюдалось электрической активности мозга. Хирурги прооперировали подопытных от ранений, а затем их оживили, подняв температуру тела с помощью закачивания теплой крови. Свинки вернулись в прежнее состояние без серьезных физических или когнитивных нарушений.

Хирурги из Массачусетской больницы в США решили прибегнуть к другому методу в эксперименте на Йоркширских свинках. После введения свинкам анестезии и поранив их, что привело к сильному шоку и большой потере крови, хирурги быстро охладили тело свинок до 10 градусов по Цельсию и наполнили их вены раствором для сохранения органов для пересадки

. К тому моменту, свинки были почти мертвы. У них практически не было сердцебиения, сильно снизился кровоток и не наблюдалось электрической активности мозга. Хирурги прооперировали подопытных от ранений, а затем их оживили, подняв температуру тела с помощью закачивания теплой крови. Свинки вернулись в прежнее состояние без серьезных физических или когнитивных нарушений.

И хотя все это звучит невероятно и внушает надежду, мы еще довольно далеки от момента, когда человека можно будет ввести в состояние спячки простым и надежным способом . Другие эксперименты на овцах и свиньях с вдыханием сероводорода провалились, возможно, потому, что этот метод не действует на более крупных животных, включая нас.

Опыт же, проведенный на свинках, по понятным этическим причинам невозможен. Но возможно наука продвинется вперед, и мы сможем впадать в спячку во время операций или на время полета на Юпитер.

Правообладатель иллюстрации Getty

Множество обитающих на Земле живых существ - от медведей до шмелей - впадает зимой в спячку. Но людям это не дано, и корреспондент выяснил, почему.

Многие из нас, людей, испытывают сонливость зимой, однако представители других видов идут дальше и впадают в спячку на целый сезон.

Мышь-соня зарывается в землю, чтобы свернуться там в аккуратный клубочек, колонии летучих мышей находят уединение на чердаках или в пещерах, медведи спят в своих берлогах, шмели прячутся в почве, а ежи находят укрытие в своих гнездах.

В спячку впадают животные всех видов - от насекомых и земноводных до птиц и приматов. И, похоже, это идет им только на пользу.

Однако хоть мы и можем взять дополнительный выходной, когда дни становятся короче и холоднее, но не в состоянии спать на протяжении длительных промежутков времени.

Как им это удается

Как-то это все же не очень справедливо по отношению к нам, людям. Но для того чтобы выяснить, почему мы не можем впадать в спячку, надо для начала объяснить, для чего это делают животные.

Самая очевидная причина впасть в спячку – уберечься от холода.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Мы можем всласть поспать, но впасть в спячку – это, увы, не для нас... Пока?Спячка - это продолжительный период оцепенения, торпора (биологический термин, обозначающий глубокую спячку), во время которого животное накапливает энергию.

Процессы, протекающие в организме, замедляются, снижается частота дыхания и сердцебиения, обмен веществ становится менее интенсивным.

Интуитивно животные чувствуют, что в спячку надо впадать зимой. Условия жизни суровые, корма мало.

Поэтому многие животные отъедаются за лето, а затем, пока не настанет время просыпаться, существуют за счет накопленных жировых запасов.

Соответственно, животные, впадающие в спячку, чаще встречаются в северном полушарии. Большая часть суши в южном полушарии располагается близко к экватору, поэтому зимы там мягкие.

Однако это не универсальное правило.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Ежи не дураки поспать, и умеют это делать не хуже медведейНекоторые виды, живущие в условиях теплого климата, также впадают в спячку - такие как, например, карликовый лемур (Cheirogaleus sibreei ) на Мадагаскаре и южноафриканский еж в Анголе, Зимбабве и других африканских странах.

Более того, период их спячки не ограничивается холодными месяцами.

В ходе исследования сонь-полчков, проводившегося в 2015 году, выяснилось, что их спячка продолжается даже после окончания холодов.

Некоторые особи оставались в спячке под землей на протяжении 11.4 месяцев: практически целый год, и это самый длинный период спячки из тех, что наблюдался в дикой природе.

Это - "необыкновенно долгое отсутствие", говорит соавтор исследования Клаудия Бибер, сотрудница Университета ветеринарной медицины в Вене, Австрия.

Кто спит, тот обедает

На территории, где проводилось исследование, только четыре или пять месяцев в году бывают холодными. "Таким образом, очевидно, существуют иные причины [для торпора]", - полагает она.

Основная причина гибели мелких млекопитающих проста – их съедают

Кажется, главная причина заключается в "поведении" европейских буков. У этих деревьев периодически бывают плодовитые годы, в которые они дают небывалый урожай семян, которыми питаются сони-полчки.

Каким-то образом зверьки могли предугадывать, будет ли год изобильным, а если нет, они так и оставались под землей.

Существуют и другие источники пищи, однако соням требуется дополнительное количество семян бука для производства на свет потомства.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption И даже бабочки могут делать это - а мы нет!"Они могут питаться фруктами (например, яблоками), и этого им достаточно для того чтобы подкрепиться, но не для производства потомства, и не достаточно для молоди, чтобы набрать достаточное количество жира, - говорит Бибер. - В такие годы они не размножаются и увеличивают вероятность собственного выживания за счет того, что просто остаются под землей".

Более того, Бибер считает, что у сонь есть еще одна причина спать подольше в укромных убежищах: хищники.

Оставаясь вне поля зрения своих врагов, сони исключают для себя вероятность стать добычей хищных птиц семейства соколиных и сов.

"Основная причина гибели мелких млекопитающих проста – их съедают", - говорит Бибер. Спрятавшаяся в земле соня не испускает никаких запахов - таким образом, ее трудно найти.

Огромные белые бабочки-капустницы в южной Испании делают нечто подобное. Их куколки впадают в спячку на три месяца летом, это явление известно как летняя спячка.

Вероятность выживания в состоянии спячки близка к 100%

"До недавних пор люди думали, что животные впадают в спячку для экономии энергии, защиты от холодной погоды и нехватки пищи, а сейчас мы думаем, что это скорее служит средством спасения от хищников", - говорит Томас Руф, который также работает в Университете ветеринарной медицины в Вене, Австрия.

"Мы знаем, что вероятность выживания для животных, впадающих в спячку, приближается к 100%".

Спать, чтобы выжить

Какая бы из причин не являлась основной, очевидно, что спячка сильно меняет образ жизни животных.

Некоторые из сонь, которых изучали Руф и Байбер, достигали возраста 12 лет, что является невероятным для маленьких грызунов (продолжительность жизни диких мышей редко превышает три месяца).

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Белки настраиваются на семейный сон"Благодаря спячке им удается избегать хищников, - подчеркивает Руф. – В этом состоянии также важно обеспечивать поддержание жизнеспособности собственного организма, восстанавливать клетки".

В 2011 году проводилось исследование, в ходе которого команда ученых установила, что впадающие в спячку животные живут менее интенсивно, накапливают запасы веществ и свойств, необходимых для выживания, и дольше остаются в живых, чем не впадающие в сезонную спячку виды.

"Все впадающие в спячку животные уменьшают количество производимого в год потомства и увеличивают свою продолжительность жизни, - говорит Бибер. - Спячка замедляет темп жизни".

Это означает, что спячка может оказать влияние на функционирование целых экосистем, изменяя частоту размножения животных, что заставляет хищников искать другую добычу.

Однако при том, что у нас есть предположения, как и почему в процессе эволюции развилась спячка, мы не имеем ни малейшего представления, когда именно это произошло.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Впадали ли в зимнюю спячку динозавры, или она им была совершенно ни к чему?"В общем и целом, нет практически никаких ископаемых данных, зато хватает домыслов", - говорит Руф.

Высказывались предположения, что динозавры, жившие рядом с Северным Полюсом, могли впадать в спячку, чтобы переживать долгие зимы. Однако регулярная спячка, как правило, оставляет следы в костях животных.

Во время исследований в 2011 году окаменелых останков динозавров не удалось обнаружить подобного.

Люди в процессе эволюции появились в экваториальной Африке, глубоко в тропиках

Тем не менее, Бибер говорит, что таким явлениям как спячка и летаргия миллионы лет.

Например, у представителей всех трех основных групп млекопитающих (клоачные, сумчатые и плацентарные, включая людей – Ред. ) развились такие способы существования, а сами эти группы обособились десятки миллионов лет назад.

Это дает основания полагать, что хотя бы некоторые животные, от которых произошли люди, могли впадать в спячку.

А мы чем хуже?

Похоже, однако, что мы утратили некоторые из наших ключевых способностей.

Например, наше сердце не может работать, если слишком холодно. Оно сжимается, реагируя на кальций, и если его слишком много, происходит остановка сердца.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Холод не останавливает сердца животныхНиже определенной температуры сердце человека не может выводить избыток кальция и останавливается. "Человеческое сердце перестанет работать, если его охладить до 28 градусов по Цельсию", - говорит Руф.

Сердца животных, впадающих в спячку, наоборот, могут продолжать биться при температуре тела даже в 1 градус Цельсия. Руф утверждает, что у них есть специальные "насосы", позволяющие выводить кальций, которых нет у нас.

Однако это поднимает новый вопрос: почему у человеческих особей нет этих "насосов"? Ключевым фактором может быть наш образ жизни.

Процесс эволюции человека протекал в экваториальной Африке, глубоко в тропиках, где запасы еды постоянны. Это означает, что нам не требовалось впадать в спячку для того, чтобы избежать тягот жизни в суровых условиях.

Мы относимся к числу высших хищников, которые способны справляться с добычей значительно крупнее себя

Однако чем больше ученые изучают тропики, тем больше они там находят видов животных, впадающих в спячку, рассказывает Руф.

Он открыл, что малый лори может впадать в спячку на периоды до 63 часов между декабрем и февралем.

Это особенно поразительно, учитывая, что лори - приматы, то есть относятся к тому же семейству, что люди и обезьяны.

До настоящего времени были известны только три вида приматов, впадающих в спячку, все они - лемуры с Мадагаскара.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Летучие мыши предпочитают спать в компанииМалые лори живут в материковой части Азии, и это открытие показывает, что спячка распространена шире, чем кто-либо мог ожидать.

Все это означает, что наше тропическое происхождение снизило возможности для развития способностей к спячке. Но не исключило ее полностью.

Видимо, столь же важно и то, что мы относимся к числу высших хищников, способных справляться с добычей значительно крупнее себя.

Возможно, у нас никогда не возникало надобности впадать в спячку, чтобы избежать такой опасности, как хищники.

Не исключено, мы просто несколько крупноваты. В среднем животное, впадающее в спячку, весит 70 граммов.

Животные, впадающие в спячку на полгода, не страдают от потери мышечной массы или остеопороза

Существуют, впрочем, исключения из этого правила, наиболее очевидное из них - медведи, но они не впадают в такую глубокую спячку, как другие животные.

В частности, они не так сильно понижают температуру тела, поскольку для того, чтобы потом разогреться, им потребуется слишком много энергии.

Объективно существует набор факторов, которые могут подтолкнуть животных впадать в спячку, и у людей не наблюдается ни одного из них.

У спячки могут быть и свои недостатки. Например, у впадающих в нее животных обычно отсутствует иммунная система, таким образом, для них существует риск заразиться инфекцией.

Вспомнить все

Как представляется, спячка также влияет на память. В 2001 году Ева Миллеси, сотрудница Университета Вены учила группы бурундуков (Spermophilus citellus ) проходить лабиринт.

Группы, которые впадали в спячку, имели ослабленную память и забывали все, чему их учили.

Однако это не останавливает исследователей, изучающих возможность "сконструировать" человеческую спячку.

Анестезиолог Роб Хеннинг из Университета Гронингена в Нидерландах сотрудничает с NASA как раз в этом вопросе.

Он говорит, что спячка способна обеспечить будущих астронавтов двумя ключевыми преимуществами.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Астронавт выполняет комплекс физических упражнений на борту МКС. А мог бы спатьОна – теоретически - позволит сократить объем дорогостоящих припасов, которые необходимо брать с собой в космос, а также защитит здоровье.

"В числе вещей, особенно раздражающих астронавтов, - необходимость выполнять физические упражнения по шесть часов в день", - говорит Хеннинг. В противном случае их мышцы и кости атрофируются.

Но упражнения в космосе доставляют мало удовольствия из-за высокой – более 30 градусов – температуры и обилия углекислого газа в воздухе.

Если бы астронавты могли впадать в спячку, им бы не пришлось выполнять физические упражнения. "Животные, проводящие по полгода в спячке, не страдают от атрофии мышц или остеопороза", - говорит Хеннинг.

Спячка могла бы в буквальном смысле спасать жизни.

Есть данные, что впадающие в спячку существа защищены от вреда, который наносит радиация

"Есть данные, что животные, впадающие в спячку, защищены от разрушительного воздействия радиации, а в космосе это действительно очень важно", - говорит Хеннинг.

В настоящий момент люди могут находиться в безвоздушном пространстве только около года; если человек проводит в космосе больше года, то значительно возрастает риск заболеть раком.

"Если бы мы смогли сделать так, чтобы люди впадали в спячку, и обеспечить им защиту, это позволило бы предпринимать куда более продолжительные космические миссии", - говорит Хеннинг.

Это также может помочь в долгосрочной колонизации космоса. "В реальности в космосе невозможно завести детей, потому что яйцеклетки и сперма настолько деформируются, что вы никогда не получите правильного потомства".

"Если мы поймем последовательность нейроэндокринной регуляции, однажды настанет час, когда мы сможем сделать так, чтобы человек впал в спячку, - утверждает Руф. - Мы знаем, что другие приматы, лемуры Мадагаскара, например, впадают в спячку, и, соответственно, у нас есть генетическая структура для образования требуемых субстанций и последовательностей".

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Длительный сон на орбите мог бы сохранить здоровье космонавтов"Я не вижу причин, по которым это было бы невозможно, - говорит Хеннинг. - Это не совсем "да", но довольно близко к нему. Где угодно можно найти животных, впадающих в спячку, и я не вижу причин, почему в эту категорию не могут попасть люди".

Конечно, если мы заставим спячку работать, то столкнемся с теми же недостатками этого явления, что и у животных - такими, например, как потеря памяти.

"Вероятно, нам удастся погрузить астронавтов в спячку, но после пробуждения они могут не вспомнить, кто они такие и что должны делать", - говорит Руф.

Даже если невозможно заставить человека впасть в спячку, имитация некоторых процессов, происходящих в таком состоянии, способна помочь справиться с некоторыми человеческими болезнями.

Когда животные находятся в состоянии спячки, их органы кажутся больными: легкие выглядят, как у страдающего астмой, а мозг демонстрирует признаки болезни Альцгеймера.

Однако когда они просыпаются, то очень быстро восстанавливаются, и всё возвращается в нормальное состояние.

Возможно, нам удастся погрузить астронавтов в спячку, но после пробуждения они могут не вспомнить, кто они такие и что должны делать

Хеннинг сравнивает это с тем, если бы им пришлось выпить 10 банок энергетического напитка - так быстро у них восстанавливается здоровье.

Например, в результате проводившегося в 2008 году исследования обнаружилось, что белые медведи не теряют костную массу за время спячки.

Они - единственные млекопитающие, которым удается этого избегать. Выяснилось, что живущие в дикой природе беременные белые медведицы переносят шестимесячную спячку лучше, чем бурые медведи.

Возможно, понимание этого механизма может помочь нам в изучении и лечении остеопороза у людей.

Голландская фармацевтическая фирма Sulfateq тестирует химические препараты, "основанные на защитном эффекте природного механизма спячки".

Один из таких препаратов, SUL-121, был протестирован как возможное средство для лечения заболевания, известного как хроническая обструктивная болезнь легких.

До сих пор этот способ лечения либо существует лишь в теории, либо находится на очень ранней стадии разработки.

Может случиться и так, что спячка окажется полезной для нас, даже если мы никогда не научимся впадать в нее.

Группа экспертов при Европейском космическом агентстве изучает, есть ли безопасный способ погрузить человека в состояние «спячки». Один из экспертов, учёный-невролог из Оксфордского университета Владислав Вязовский, в своей статье, опубликованной в издании The Conversation, рассказывает о том, зачем это нужно и какие могут быть последствия.

Животные впадают в спячку, потому что для них это оптимальный способ переждать то время, когда трудно найти корм. В этот период химические реакции в организме замедляются. Частота сердечных сокращений, дыхание, потребление энергии - все эти показатели уменьшаются. Может снизиться и температура тела.

Умение впадать в спячку пригодилось бы и человеку, особенно если он в течение нескольких лет живёт в космическом аппарате, который летит за пределы Солнечной системы. Путешествие к Марсу, ближайшей к нам планете, может занять на нынешнем этапе технического прогресса около восьми месяцев. А путь за пределы Солнечной системы растянулся бы на несколько лет, даже если космический корабль будет лететь со скоростью света.

Если будет возможность погрузиться в длительный «сон», то долгие путешествия были бы менее утомительными для астронавтов. Более того, так они сохранили бы свои жизненные ресурсы.

Предложения «усыплять» космонавтов уже звучали. В 2015 году доктор Марк Шаффер из Атланты разъяснил, что можно использовать систему под названием Rhino Chill. Через нос в организм поступает охлаждающая жидкость, температура тела постепенно понижается до 32 градусов Цельсия - человек входит в состояние онемения. Когда экипаж достигает места назначения, подача жидкости прекращается, и это позволяет астронавтам проснуться. Это означает, что до Марса они могли бы добраться в небольшой капсуле.

В медицине в состояние оцепенения сейчас иногда вводят критических больных, которые получили травмы, но этот метод не применяют больше недели.

В отличие от человека, животные «знают», как безопасно и спонтанно входить в состояние оцепенения. Вопросу о том, как они это делают, посвящено множество исследований, но пока нашлось мало вразумительных ответов. Возможно, режим спячки запускается «снизу вверх», то есть изменения сначала происходят в отдельных клетках организма на молекулярном уровне. Есть теория, что процесс идет «сверху вниз», то есть нервная система или гормоны подают сигналы организму.

Главной опасностью для человека, если он будет входить в спячку, являются возможные последствия для мозга. Ошибочно думать, что животные находятся в спячке по полгода - они регулярно выходят из этого состояния, чтобы погрузиться в обычный глубокий сон. Это заставило некоторых учёных предположить, что спячка - это «бессонное» состояние. Есть вероятность, что оно может изменить мозг, если тот не будет восстанавливаться с помощью механизмов сна. К тому же мозг очень чувствителен к недостатку кислорода и нуждается в защите на то время, когда снижена подача крови и питательных веществ к нему.

Также известно, что «спячка» реорганизует синаптические связи, а они являются основой нашей памяти. При этом исследования на животных, например на летучих мышах, показывают, что большинство воспоминаний сохраняются даже после многих месяцев, проведённых в состоянии почти полной нейронной депрессии.

Пока учёные не уверены, возможно ли безопасно погружать человека в спячку. Для этого, как пишет Владислав Вязовский, необходимо изучить ключевые участки мозга и определить ключевые молекулярные пути, которые регулируют функцию сна.

Профессор кафедры фармации Первого московского государственного института имени И.М. Сеченова Евгений Абизов (ранее около 15 лет там же преподавал биологию, зоологию, теорию эволюции. - Прим. ред.) рассказал, что у животных есть свои способы «поддерживать здоровье» в спячке. Например, медведи долго готовятся к ней - накапливают жир. В берлоге они сосут лапу, благодаря этому выделяется желудочный сок и работа желудочно-кишечного тракта поддерживается на минимальном уровне. Если бы этого не происходило, не работали бы - также на минимальном уровне - другие органы: отмирали бы клетки головного мозга, останавливался бы кровоток, вследствие чего наступила бы смерть животного.

Евгений Абизов напомнил, что коммерческие компании уже довольно давно «замораживают» безнадежно больных людей, находящихся в коме. Этот бизнес рассчитан на тех, кто верит, что в будущем их можно будет «оживить». Но пока, как отмечает Евгений Абизов, не придуман способ, позволяющий восстановить функции «замороженного» организма.

Заведующий отделением сомнологии Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА Александр Мельников отметил, что, прежде чем тестировать препараты для «спячки» на людях, необходимо, как это обычно и делается, провести исследования на животных.

Пока я отношусь скептически к этой идее, всё это похоже скорее на бред, - сказал он. - Если сейчас кто-то начнёт проводить эксперимент прямо на человеке, тот может просто умереть. Это опасно.