Какое море на камчатке. Где находится полуостров Камчатка

О Камчатке

Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.

Камчатка. Географическое положение, климат

Камчатский край расположен на северо-востоке страны на полуострове Камчатка, Карагинском и Командорских островах.

На севере и северо-западе край граничит с Чукотским автономным округом и Магаданской областью, на юге – с Курильскими островами, с востока Кам-чатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока – Берингова моря, а с запада – Охотского моря.

Климат полуострова океанический, относительно мягкий, с большим количеством осадков - до 2000 мм/год (высота снежного покрова достигает 2,5 - 3,0 м), длительным безморозным периодом - до 140 дней. Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет -16,4°C, в июле +13°C.

Камчатка – регион активного вулканизма. На полуострове более 1000 вулканов, в том числе 29 действующих. Вершины горных хребтов покрыты круг-логодичными ледниками и снежниками, дающими начало тысячам ручьев и рек, в которые приходит на нерест главное природное богатство Камчатки – тихоокеанский лосось. Прикамчатские воды Охотского, Берингова морей и Тихого океана относятся к наиболее продуктивным рыбопромышленным зо-нам Мирового океана, здесь обеспечивается естественное воспроизводство свыше 2 млн. тонн биологических ресурсов морей.

Камчатка является одним из самых удаленных, суровых и красивых районов нашей страны. Она расположена на северо-востоке России. Общая площадь - около 472,3 тысяч км2, что равно территории Германии, Австрии и Швейцарии вместе взятым. Западные берега Камчатки омываются Охотским морем, восточные - Тихим океаном и Беринговым морем.

Камчатские вулканы - одно из чудес света и одна из главных природных достопримечательностей нашей страны.

Какой из камчатских вулканов самый красивый? Хотя в вопросах красоты объективных критериев всегда не хватает, первую тройку лидеров можно назвать. Ключевской, Корякский и Кроноцкий могли бы претендовать на роль вулканического символа Камчатки. Преимущество Ключевского в "росте" (абсолютные значения высот для этих вулканов равны соответственно: 4750м., 3456м. и 3528м.) не столь существенно, как кажется на первый взгляд. Величайший вулкан Евразии достиг своей почти пятикилометровой высоты за счет того, что сформировался на своеобразном геологическом "пьедестале" - склоне древнего вулкана. Собственная же высота Ключевского (относительная высота) составляет 3000м. - это меньше, чем и у Корякского (3300м.), и у Кроноцкого (3100м.). Что касается формы конуса вулкана, или, как образно говорили во времена Крашенинникова - "шатра", то многие, не сомневаясь, отдают предпочтение Кроноцкому. Геометрически правильный, ребристый конус, увенчанный ледниковой шапкой, смотрится в воды крупнейшего озера Камчатки. Красотой и величественностью Корякский вулкан не уступает двум своим "собратьям". Вместе с Авачинским вулканом он составляет великолепный ансамбль - неотъемлемую часть панорамы Петропавловска-Камчатского, и многие жители города испытывают по отношению к нему почти родственные чувства. Сейчас на Камчатке насчитывается 31 действующий (в 2002 году был пересмотрен список действующих вулканов Камчатки. Исключены из состава действующих вулканов Дзендзур и Бурлящий. Пополнился список вулканами Ходутка и Хангар.) и 141 потухший вулкан. Одним из наиболее известных и посещаемых, считается кальдера вулкана Узон. Причем у тех кто попадает сюда в первые всегда возникает один и тот же вопрос, а где же вулкан?

Среди горячих источников гейзеры занимают особое положение. Периоды покоя у них сменяются периодами бурными деятельности, причем у каждого гейзера своя периодичность действия.

Это явление настолько же красиво, как и редко. Крупные гейзеры известны только в Исландии, в Йеллоустонском парке США, Новой Зеландии, небольшие – в Калифорнии, Японии и на Тибете. Но по красоте, величественности картины и количеству собранных на ограниченной территории фонтанирующих источников камчатской Долине Гейзеров равных нет.

В долине более 20 крупных гейзеров. Великан, Жемчужный, Сахарный, Тройной, Конус, Фонтан, Малый, Большой, Щель - вот некоторые имена. Есть гейзеры, которые фонтанируют каждые 10-12 минут, а есть такие, что извергаются один раз в 4-5 часов. Клубы пара, фонтаны кипятка, невероятные цвета склонов, по которым струится горячая вода, вместе с буйной зеленью трав и деревьев создают феерическое зрелище. Богатство форм и красок Долины создают не только причудливые скалы и обрывы, растительность, фонтаны воды и пара, водопады, гейзеритовые конуса, но и термальные водоросли и бактерии, развивающиеся всюду, где появляется хотя бы струйка воды.

Всего час нужен, чтобы долететь из Петропавловска до Долины на вертолете. Вертолет совершает облет вулканов Карымского и Малого Семячика. Долина реки Шумной встречает черными обрывистыми скалами, лентами водопадов. А сам каньон – это желтые склоны, извилистая речка на дне – Гейзерная – парящие площадки, белые всплески фонтанов. Гейзеры протянулись здесь примерно на 5 км вдоль течения речки Гейзерной, начиная с Первенца и заканчивая Верхними гейзерами на водопаде Тройном.

Камчатка изобилует реками и озерами. Вода во многих из них прозрачная и чистая и по этой причине хороша для нереста самой ценной породы рыбы - лосося. Самая длинная и глубокая река полуострова – река Камчатка (от истока до устья более 700 км). Это жизненно важный водный путь, годный для маленьких судов и барж практически по всей своей длине. Другими большими реками являются Быстрая, Пенжина, Апука, Большая, Тигиль. Самые большие озера Камчатки – это озера Курильское и Кроноцкое. Глубина последнего в некоторых местах достигает 100 метров. Озеро Курильское, расположенное в горах, является одним из крупнейших нерестилищ Камчатского полуострова.

Фауна

Фауну полуострова можно назвать островной, потому что горнолесная Камчатка с севера отделена от ближайших лесов обширной низменностью Парапольского дола. Всего фауна Камчатки насчитывает 37 видов зверей, 7 видов ластоногих и 240 видов птиц.

Камчатка единственный в мире регион, где таким количество видов представлены морские млекопитающие: морж, сивуч, северный морской котик, нерпа, лахтак, Ларга, антур и калан. Обитают в акватории Камчатки кашалот, касатка, белуха и морская свинья.

В семействе птиц наиболее полно представлены водноболотные виды - утки, гуси, бакланы, чайки. Большинство заказников Камчатки созданы на местах их гнездования. На озерах центральной части полуострова и Парапольского дола зимуют лебеди-кликуны.

Непременный атрибут скалистых побережий и островков - птичьи базары, самый привычный обитатель которых - чайка-моевка. Встречаются и редкие виды хищных птиц, занесенных в Красную книгу: орлан-белохвост, белоплечий орлан, беркут, кречет, сокол-сапсан.

Главным богатством камчатской фауны по праву считаются обитатели рек. Здесь обитают более десяти видов лососевых рыб. Это шесть видов тихоокеанских проходных лососей: чавыча, горбуша, кижуч, нерка, кета и сима; благородный лосось – микижа и её проходная форма камчатская семга, голец, кунджа. Недалеко от морских берегов по-прежнему многочисленны стада терпуга, наваги, сельди камбалы, мойвы и других интересных морских видов рыб.

Для Вас организуем любую рыбалку в течении всего года: морская и речная в стационарных рыболовных лагерях. Подледная рыбалка на микижу, корюшку и навагу.

Флора

Для местной флоры характерно высокотравье (до 3-3,5 м) и вертикальное расположение растительных зон. Начиная с основания гор и заканчивая их вершинами, растительность меняется. У подножий гор произрастает каменная береза, ясень, кедровый стланик, ольховник, тополь. Обширные территории береговой зоны заняты шиповником. Здесь растет много вкусных и полезных ягод, таких как жимолость, брусника, голубика, клюква и другие.

Климат Камчатки

Климат Камчатского полуострова очень своеобразен и зависит от влияния океана и морей, омывающих его берега, рельефа, муссонов, и протяженности территории с севера на юг. В течение своего путешествия Вы сможете ознакомиться с разнообразными климатическими зонами, включающими морскую зону на побережье, континентальную в центре и арктическую на севере полуострова. Лето здесь - время быстрого роста и цветения, так как растения и животные спешат завершить годовой период активности до прихода зимы. Дни летом длинные. В течение лета могут идти дожди, а на земле, особенно в горах, может лежать снег.

Население Камчатки

Археологические изыскания показывают, что заселение Камчатки началось около 15 тыс.лет назад. Древние люди - охотники и собиратели - зимой жили в больших землянках. Предки современных ительменов, коряков, чукчей и алеутов появились около 10 тыс.лет назад. Они рыбачили, охотились на бизонов, лошадей и других сухопутных млекопитающих.

По мере развития культуры ительмены переходили к оседлому образу жизни, селясь вдоль богатых рыбой рек. Коряки же, жившие севернее, вели полукочевой образ жизни, следуя за оленьими стадами и охотясь на тюленей и других морских животных на побережьи.

Языковое сходство и образ жизни коряков и эскимосов свидетельствуют о том, что между этими народами существовали контакты с древних времен. Есть сведения, что ко времени появления на Камчатке русских (17 век) здесь насчитывалось около 25000 коренных жителей.

Ительмены - название народа означает "живущие здесь". Южная изначальная граница расселения - мыс Лопатка, северная - река Тигиль на западном и река Ука на восточном побережье. Возглавлял острожек, состоящий из нескольких полуземлянок, в которых жили члены одной семейной общины, тойон. Имена тойонов до сих пор остались на карте Камчатки: Начики, Авача, Налычево, Пиначево. Жизнь ительменов в летнее время проходила раньше у воды и на воде. Передвигались они по рекам на долбленых колодообразных лодках-батах, изготовленных из тополя. Они ловили рыбу сетями, сплетенными из крапивных волокон, били ее острогами, строили ловушки-запоры на реках. Отсутствие соли не позволяло заготовлять большие рыбные запасы. Равнозначным занятием у этого народа была охота - на лисиц, соболей, медведей, горных баранов; на побережьях - на морского зверя: сивучей, тюленей, каланов. . У женщин-ительменок был обычай: носить парики. Более всего почиталась та, у которой парик был больше и роскошнее. Эти модницы всегда ходили с непокрытой головой. Девушки же свои тяжелые черные как вороново крыло волосы заплетали во множество мелких косичек и для большего шика покрывали их волосяными накладками, сплетенными в виде шапочек. Может быть, поэтому чукчи и коряки могли называть ительменов камчадалами, потому что в обоих языках "камча" означает "кудрявый", "лохматый", . Своеобразной была и одежда ительменов, сшитая из соболей, лисиц, евражек, снежных баранов, собачьих кож с обилием кисточек из горностая и пушистыми опушками по вороту, капюшону, подолу и рукавам. Стеллер писал: "Самые нарядные кухлянки обшиваются у ворота и рукавов, а также и на подоле, собачьим волосом, а на кафтан навешиваются сотни кистей из тюленьего волоса, окрашенного в красный цвет, которые болтаются из стороны в сторону при каждом движении". Такое одеяние ительменов создавало впечатление пушистости и лохматости.

Коряки - основное население севера Камчатки. Имеют свою автономию - Корякский округ. Название народа произошло от "хора" - "олень". Сами же коряки так себя не называют. Жители побережья назывались нымыланами - "обитателями оседлых селений". Кочевники, пасшие в тундре оленей, издавна назвали себя "чавчувенами", т.е. "оленными людьми". У коряков хорошо развиты домашние промыслы - резьба по дереву и кости, плетение, обработка металлов (знаменитые на весь мир паренские ножи), изготовление национальной одежды и ковров из оленьих шкур и вышивка бисером. Для чавчувенов оленеводство было основным, если не единственным, занятием. Олень давал им все необходимое для жизни: мясо шло в пищу, шкуры - на изготовление одежды (кухлянок, малахаев, торбасов), строительство переносных жилищ (яранг), кости - на изготовление орудий труда и бытовых предметов, жир - на освещение жилья. Олени были для коряков и средством передвижения. Для нымыланов основным типом хозяйства было рыболовно-охотничье. Рыбу ловили в основном в реках, сетями из крапивных волокон (на изготовление одной сети уходило около двух лет, а служили они всего год). Морской зверобойный промысел стоял на втором месте после рыболовства в хозяйстве оседлых коряков. В море выходили на байдарах, обтянутых шкурами, в нерпу, лахтака и, главное, кита метали гарпун, привязанный к носу судна, а добивали китов копьями с каменными наконечниками. Шкуры морских животных использовали для обтягивания лодок, шили из них обувь, мешки и сумки, изготовляли ремни.

Северными соседями коряков были чукчи - "оленные люди" (чаучу), часть их переселилась на Камчатку. Основным орудием охоты у чукчей были лук и стрелы, копье и гарпун. Наконечники стрел, копий и гарпунов делались из кости и камня. Добывая мелкую водоплавающую птицу и дичь, чукчи использовали бола (приспособления для ловли птиц на лету) и пращу, которая вместе с луком и копьем являлась также и военным оружием. Основным средством передвижения у чукчей служили олени, но, как и коряки и ительмены, они в качестве транспорта использовали собачьи упряжки. Чукчи - отличные мореходы, умело управлявшиеся с байдарами, вмещавшими 20-30 человек. При попутном ветре чукчи, как и коряки-нымыланы, использовали квадратные паруса, сделанные из оленьей замши (ровдуги), а для большей устойчивости на волне прикрепляли к бортам надутые воздухом тюленьи шкуры, снятые "чулком". Почти каждое лето чукчи совершали промысловые экспедиции на байдарах от залива Креста на реку Анадырь для охоты. Известно также, что они торговали с эскимосами, отправлялись к американскому берегу целыми флотилиями. Будучи неотъемлемой частью природы и живя в полной гармонии с ней, первобытное население полуострова в совершенстве знало растительный мир и широко использовало его богатства как источник продуктов питания и в лечебных целях, в полной мере использовалась фауна моря и суши. Так например, одним из основных объектом охоты и ритуальных обрядов был медведь. Местные жители испытывали уважение пополам со страхом к этом царю камчатского леса и есть отчего, камчатский бурый медведь считается самым крупным представителем вида среди своих сородичей.

Эвены в ряду камчатских аборигенов стоят несколько особняком. По происхождению и культуре они схожи с эвенками (тунгусами). Предки народа, переселившись на Камчатку в XVII в., изменили своему традиционному занятию - охоте и занялись оленеводством. Русские, придя на Камчатку, называли эвенов, кочевавших по Охотскому побережью, ламутами, т.е. "живущими возле моря", а пастухов - орочами, т.е. "оленными людьми". Кроме оленеводства и охоты, береговые эвены занимались рыболовством и морским зверобойным промыслом. Из ремесел самым распространенным у эвенов было кузнечное дело. Жилищем камчатским эвенам служил цилиндрическо-конический чум, по устройству похожий на корякскую ярангу. В зимнее время для сохранения в жилище тепла к чуму пристраивали туннелеобразный вход. В отличие от других народов Камчатки эвены не практиковали широко ездового собаководства.

Петропавловск-Камчатский

Главный город Камчатки Петропавловск-Камчатский в 2000 г. отпраздновал своё 260-летие. История города началась с 1740г., когда командор Витус Беринг избрал Авачинскую бухту базой для плавания по Тихому океану к неведомым тогда берегам будущей Русской Америки.

В Авачинской бухте, на берегах Гавани Святых апостолов Петра и Павла, названной по имени судов знаменитой Второй Камчатской экспедиции, возникло селение. Со временем оно превратилось в столицу всего полуострова - город Петропавловск-Камчатский. Базой для тихоокеанского отряда Великой Северной экспедиции бухта была выбрана не случайно: все моряки, побывавшие в ней, в один голос утверждали, что Авачинская бухта - одна из удобнейших и красивейших гаваней мира.

С расширением промышленного строительства город рос не только в центре, но и за счет присоединения поселков. Ещё в 1937 г. крайними домами города на берегу бухты по направлению к Тихому океану были Дом флота и старое здание Облисполкома. От этих домов к судоремонтной верфи путь проходил по тропинкам над бухтой, через лес, где можно было встретить медведей, выходивших порыбачить к берегу бухты. Город, в центре которого стоит памятник В. Берингу, в настоящее время стал важным портом, промышленным и научным центром Камчатки. Расположен он необыкновенно живописно - с "видом на вулканы". Петропавловск-Камчатский старейший город русского Дальнего Востока, в судьбе которого удивительным образом отразились различные эпохи, многочисленные события, человеческие судьбы, ставшие достоянием не только отечественной, но и мировой истории. Великая Северная экспедиция В.И. Беринга - А.И. Чирикова и героико-драматические страницы открытия Аляски, Алеутских островов, изучения Камчатки, Чукотки, Курил, Японии. Камчатские плавания П.К. Креницына и М.Д. Левашова, осуществлявших трансарктический проект М.В. Ломоносова, Г.И. Шелихов и основанная им Российско-Американская компания. Великие подвижники Великого океана Д. Кук и Ф. Лаперуз. Географическое предприятие И.И. Биллингса - Г.А. Сарычева. Дипломатические миссии Н.П. Резанова в Японию и Америку.

И.Ф. Крузенштерн и паруса первых русских "яхт кругосветок".

Начальник Камчатки П.И. Рикорд и гавайский король Тамеамеа, Адмирал B.C. Завойко и героическая оборона Петропавловска 1854 года.

Тихоокеанские плавания С.О. Макарова на "Витязе". Походы "Красного Вымпела" и ледовая эпопея "Красного Октября". Спасение "Челюскина" и трансконтинентальный перелет "Страны Советов". Освобождение Курил, труд ратный и труд мирный... Человек, обогащенный знанием, прочно связывает эти и другие имена и события с историей Петропавловска-Камчатского.

Краеведческий Музей. Часы работы: с 10:00 до 20:00 (обед с 13:00 до 14:00), выходной - понедельник и вторник. Экспонаты музея посвящены истории региона, ее флоре и фауне, родным народам Камчатки и их древней культуре. Вы узнаете о древних племенах, которые жили на Камчатке тысячи лет назад, об открытиях этой замечательной земли Российскими исследователями, героической истории Петропавловска-Камчатского. Есть интересные выставки по природе Камчатки: Кроноцкий Заповедник, вулканы Камчатки, ее дикая природа и природные ресурсы. Вы увидите коллекцию картин написанную местными художниками.

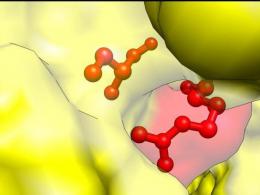

Музей Института вулканологии. Музей принадлежит Институту Вулканологии и его можно посетить только специально по назначению. Основанный 20 лет назад, он размещает уникальное собрание полезных ископаемых, руд, образцов лавы из многочисленных вулканов Камчатки и из других мест в мире: из Японии, Америки, Новой Зеландии, Исландии, Мексики, Италии, и др. У вас будет возможность увидеть невероятные фотографии и видео самых последних извержений вулканов Камчатки и Курильских Островов.

Памятник Витусу Берингу. Это - самый старый памятник на Дальнем Востоке Россиии, как полагают, был изготовлен между 1823 и 1826 в С.-Петербурге. Он был установлен в память Витуса Беринга, основателя Петропавловска, который умер в 1742 на необитаемом острове в Тихом Океане. Вначале памятник поместили недалеко от резиденции Губернатора, затем его перемещали несколько раз, и теперь он стоит на Улице Советской, недалеко от гавани, с которой известный мореплаватель начал свою экспедицию в Америку.

Памятник-могила Чарльза Кларка. Это - единственный памятник в России, который напоминает о Третьей Кругосветной Экспедиции известного Британского исследователя и Навигатора Джеймса Кука. После смерти Капитана Кука, во главе его экспедиции стал Капитаном Чарльз Кларк. 12 июня, 1779 его корабли вышли с Авачинской бухты и направились в сторону Берингова Пролива, но не смогли пройти из-за льдов. На обратном пути в Петропавловск Чарльз Кларк умер и был похоронен на месте, где в 1913 британцы установили памятник в честь его памяти.

Памятник Ла-Перузу. История памятника столь же трагична, как и история самого Джеана Франкоиса Ла Перуза в честь которого и был возведен памятник. Известный французский исследователь отправился в Кругосветное плавание в 1775, предполагалось что в течение четырех лет его корабли, посетят Северную Америку, Японию, Китай, Австралию и возвратятся назад во Францию. В сентябре 1787, после короткого захода в Петропавловск, экспедиция направилась в Японию, экспедиция состояла из 242 участников, большинство из которых это талантливые ученые, художники и навигаторы, и только один из них был опытным мореходом, закалённым в сильных штормах Тихого океана. Остатки от судов были найдены в 1959. В 1843, по просьбе французского правительства был установлен памятник, в честь храбрых исследователей, но в августе 1854 он был полностью разрушенный ядром орудия французского фрегата. Он был восстановлен в 1882, и с 1930 стоит на улице Ленина, в центре города.

Мемориальный Комплекс на Никольской Сопке. Памятник Славы был установлен в 1882 в честь героической защиты Петропавловска. В 1854 военные суда Великобритании, которая хотела сократить Российское влияние на Дальнем Востоке, и его союзника в Крымской Войне, Франции, вошли в Авачинскую бухту. Будучи в то время главным Дальневосточным портом России, Петропавловск выдержал защиту в течение 10 дней и заставил отступить врага. С численностью 988 человек и 68 прибрежнх орудий против 6 фрегатов, 212 орудий и 2,540 человек Британского и Французского эскадрона, Петропавловский гарнизон во главе с генералом Завойко отразили множество нападений. Наконец, когда последняя Российская пушка была разбита и только 300 человек остались в живых, отряды Российской армии совершили заключительное нападение и 26 августа Британцы и Французы покинули Авачинскую бухту.

Часовня. Маленькое кладбище с часовней, построенной из камня - священное место в Петропавловске. 35 Российских защитников захоронены с правой стороны Часовни и 38 французских и английских моряков слева. Все люди равны перед Богом, тот факт что те, кто сражался против друг друга теперь захоронены в одном месте, показывает духовное великодушие жителей Камчатки, которые чтят мертвых и не хотят, чтобы подобная трагедия случилась снова. Пять пушек на деревянных помостках символически охраняют морской вход в город.

Памятник Героям Батареи Лейтенанта А. Максутова В 1954, в год 100-ой годовщины героической защиты Петропавловска, был возведен новый памятник посвященный легендарной 3-ьей Батарее под командой лейтенанта А.Максутова. Эта батарея защищала внутреннюю гавань города и отражала главное нападение англо - французского эскадрона. Сама батарея была восстановлена до ее первоначального вида.

На севере примыкает к Гижигинскому округу той же области. Длина 1200 км, ширина до 450 км, площадь 370 тыс. км2. Соединяется с материком узким перешейком. Западный берег изрезан слабо, вдоль него простирается Западно-Камчатская низменность, восточный берег извилистый. Вдоль оси полуострова тянется Срединный хребет (до 3621 м), вдоль восточного побережья — хребет Восточный (до 2485 м). Между ними располагается Центрально-Камчатская низменность. На Камчатке более 160 , из них 28 действующих. Много грязевых вулканов, кипящих , термальных источников. Широко известна Долина гейзеров.

Горы Камчатки носят вулканический характер, что выражается в существовании действующих и погасших вулканов и горячих ключей. Действующие вулканы находятся на восточной стороне полуострова. Самая высокая из них – Ключевская сопка. Это высочайший действующий вулкан не только Камчатки, но и всей (4750 метров над уровнем моря). Диаметр его составляет 15 км. Над главным кратером постоянно поднимается дым. На протяжении 270 лет наблюдений известно более 50 сильных извержений.

Наиболее крупных горячих ключей также насчитывается несколько десятков. В горах Камчатки преобладают . Преимущественно базальты и трахиты, залегающие на третичных отложениях. В южной части хребта преобладают порфиры, граниты, сиениты и глинистые сланцы. Третичные отложения в виде глин и песчаников, образовавшиеся до поднятия базальтов, принадлежат по большей части к эоценовой системе. В песчаниках попадаются окаменелости пресноводных морских моллюсков, а также слои со стволами деревьев, отпечатками листьев и янтарем. Делювиальные и аллювиальные отложения в виде глин, песка, торфяников встречаются на западном берегу Камчатки от 56° северной широты к югу и в долине Камчатки.

Наиболее плодородная находится в долине реки Камчатки. Здесь, кроме суглинка и супеска, встречается от 1 до 4 дюймов в толщину. Положением гор Камчатки определяется направление ее рек. Большинство их берет начало из центрального хребта и течет или на запад в Охотское море, или на восток — в . По причине такого поперечного (по ширине полуострова) направления рек они хотя и многочисленны, но незначительны по длине.

Только одна река Камчатка, протекающая между центральным и Восточным хребтом и вдоль полуострова с юга на север (длина её около 760 км). Площадь водосбора 55,9 тысяч км2, средний расход воды в устье около 960 м2/с. Доля превышает 60%. с конца ноября до конца апреля — начала мая. Там, где впадают горячие ключи, река зимой не замерзает. В верховьях Камчатка типично горная река, в средней части, в пределах Центрально-Камчатской низменности, по выходе из неё прорезает узкой долиной отроги Ключевской сопки, на приустьевом участке — широкопойменная и многорукавная река.

Из озер самые большие: Нерпичье (площадь около 540 квадратных километров) и Кроноцкое (площадь около 200 квадратных километров). Оно лежит в котловине, окруженной высокими горами. Нерпичье озеро, находится близ устья реки Камчатка, с которой озеро соединяется протоком.

На Камчатки значительное влияние оказывают омывающие ее моря. В до конца июня плавают льды, центр зарождения которых находится в северной части моря. Вдоль восточного берега Камчатки с северо-востока на юго-запад направляется из . По этим причинам лето на Камчатке холодное, но зима, однако, не бывает слишком суровой. Так, например, в Петропавловске термометр очень редко опускается ниже -25° С; только на Охотском побережье полуострова зимой достаточно холодно.

Камчатка. Ичинский вулкан

Более благоприятен климат внутри Камчатки в речных долинах, защищенных от морских . Особенность климата Камчатки выражается в обилии . Летом на побережье господствуют густые , так что количество ясных дней это время года очень незначительно. Зимой на восточном берегу выпадают глубокие снега, на западном побережье снега значительно менее. Благодаря обилию влаги растительность Камчатки отличается пышностью и сочностью. Только северная часть полуострова, представляющая собой плоскую, перерезанную холмами возвышенность, безлесна и носит характер моховой ; тундра тянется также узкой полосой на низких местах всего побережья, в особенности западного.

Все остальные местности Камчатки (склоны гор до известной высоты и долины рек), отличаются богатой . , состоящий из ели, кедра, березы, встречается на склонах гор, в особенности внутри полуострова. Лиственница и пихта растут только в горах по течению реки Камчатки. На побережье леса мельче и принимают местами особый характер, свойственный северной границе распространения лесной растительности, а именно: ивы и березы становятся приземистыми или принимают шпалерную форму. Лиственный лес, состоящий из тополя, ивы, ольхи, березы, камчатской таволги, голубоцветной жимолости, малинника, вересковых и прочих, встречается по берегам рек.

Камчатка - полуостров, который является одной из богатейших в мире по рекреационным и природным ресурсам территорий. Ледники и вулканы, минеральные и термальные источники, известная Долина гейзеров и не тронутая цивилизацией в большинстве мест фауна и флора создали предпосылки к развитию спортивной рыбалки и экологического туризма. Интерес не только у отечественных, но и у зарубежных путешественников вызывают бурные реки и активная деятельность вулканов, горные вершины высотой более четырех тысяч метров и воды прибрежных морей с богатой ихтиофауной.

Географическое положение

Полуостров Камчатка на карте России расположен в самой восточной ее части. Его территория вытянулась с северо-запада на юго-восток более чем на полторы тысячи километров.

Географическое положение полуострова Камчатка на карте - между Чукоткой и Курильскими островами. С запада его территория омывается Охотским морем, а с востока - водами Берингова моря и Тихого океана.

Вся эта территория с прилегающими к ней является Камчатским краем - субъектом Российской Федерации. При этом общая площадь данного региона составляет 472,3 тысячи квадратных метров. Административный центр субъекта -

Климат

Камчатка - полуостров, на погодные условия которого оказывают влияние огромные водные пространства. Холодные течения морей (Берингова и Охотского) существенно снижают среднегодовые значения температур воздушных масс. Особенно неблагоприятно это сказывается на теплом сезоне.

Отсутствие сильных морозов зимой и жары летом - это те погодные условия, которые характерны для южной части рассматриваемой территории. Полуостров Камчатка, климат которого в прибрежных районах имеет морской характер, отличается большим количеством дождливых и туманных дней.

Продвигаясь вглубь и севернее, можно заметить изменение погодных условий. Климат этих районов является более континентальным. На него оказывает влияние суша Азиатского континента. От морских воздушных масс эту территорию защищают горные хребты. Данные факторы влияют на удлинение зимы, характерной для этих широт, и сокращение летнего периода.

Еще одной особенностью камчатского климата является расположение территории в зоне циклонической интенсивной деятельности. В связи с этим на полуострове часто дуют сильные ветры. Циклоны приносят с собой осадки. Больше всего их выпадает в южных районах Камчатки (до 1200 миллиметров в течение года).

Природные явления

Камчатка - полуостров, на котором особое сочетание климатических и физико-географических условий способствует возникновению опасных гидрологических процессов. В их число входят селевые потоки и снежные лавины, катастрофические и резкие подъемы уровней рек после выпадения большого количества дождей, а также русловые деформации, заторные явления и т.д.

Камчатка - полуостров, находящийся в составе так называемого огненного пояса, в который входят вулканические хребты. Здесь нередко происходят горообразовательные, а также прочие геологические процессы. Их результатом являются землетрясения и извержения вулканов.

Рельеф

Вся поверхность Камчатского полуострова представляет собой территорию, на которой происходит чередование параллельных полос вулканических хребтов и низменности. Так, вдоль побережья Охотского моря располагаются кочковатые тундры, болота и увалы, поросшие лесом. Это территория, на которой находится Западно-Камчатская низменность. К востоку от нее протянулась наиболее крупная система гор полуострова - Срединный хребет. Он расчленен ущельями и речными долинами. Северная часть Срединного хребта сохранила следы активной вулканической деятельности, которая наблюдалась здесь относительно недавно.

Наивысшей точкой этой горной цепи является Это действующий вулкан (3621 м), вершина которого укрыта мощной ледниковой шапкой. Полуостров Камчатка, рельеф которого за Срединным хребтом переходит в обширную впадину, несет с этой территории в Тихий океан и Охотское море воду двух рек - Камчатки и Быстрой. Далее находится хребет Восточный. Он протянулся на шестьсот километров. Полуостров Камчатка, рельеф которого в данной области включает горную цепь, представлен следующими хребтами:

Ганальским, имеющим остроконечные вершины и зубчатые гребни.

- Валагинским, в составе которого находится действующий вулкан Кизимен (наивысшая точка располагается на высоте 2485 км);

- Кумрочем и Тумроком (на севере).

Следующая зона полуострова наиболее посещаема туристами. Именно здесь находится Восточная вулканическая область. Территория протянулась от южной части полуострова (от мыса Лопатки) до северной. Заканчивается данная область (он действующий).

Полуостров Камчатка, вулканы которого сосредоточены именно на этой территории, очень привлекает туристов. Здесь сосредоточены природные достопримечательности края, а также большая часть холодных минеральных и термальных источников.

Реки Камчатки

Для полуострова характерна довольно густая гидрографическая сетка. На его территории протекает немногим более шести тысяч как больших, так и малых рек. В основном их длина не превышает двухсот километров. Только семь несут свои воды более чем на 300 км. Самой крупной рекой полуострова считается Камчатка. Она имеет протяженность более семисот пятидесяти километров.

Практически все реки обладают бурным характером. Многие из них имеют пороги и водопады. Самые крупные реки полуострова - Большая и Камчатка. Они судоходны только в приустьевой нижней части.

В вулканических районах располагаются так называемые сухие реки. Вода в их руслах появляется только в период таяния снега.

Озера Камчатки

Многочисленные водоемы полуострова имеют разное происхождение. Озера низменностей и пойменных территорий рек часто заболочены. Одним из таких является Налычево. На возвышенностях озера занимают впадины холмистого рельефа. Самыми большими из них являются водоемы Двухюрточное и Начикинское.

Многие озера образовались в результате вулканической деятельности. Некоторые из них (Карымское, Курильское и т.д.) располагаются во впадинах, возникших при опускании некоторых участков земной коры, или во взрывных воронках. Есть озера, находящиеся в вулканических кратерах (Кангар, Ксудач, Узон), а также в тектонических впадинах (Аскабачье).

Самым крупным на полуострове является водоем, образовавшийся в долине реки, которая была перегорожена лавовыми потоками. Это

Флора

Там, где находится полуостров Камчатка, дуют сильные ветры и наблюдается короткое лето. Эти факторы, а также обособленность территории от материка и рыхлые вулканические почвы придали особый характер растительности сурового края. Видовой состав флоры не отличается особым богатством. Здесь насчитывается немногим более тысячи папоротниковых и цветковых растений. Среди них есть такие виды, которые больше нигде не встречаются.

Леса на полуострове занимают одну треть его площади. Здесь произрастает белая и каменная береза, ольха и ель, курильская лиственница и ива, рябина и тополь, боярышник и черемуха. Ягодные кустарники представлены жимолостью и брусникой, голубикой и шикшей. В болотистой местности встречается клюква.

В районах высокогорья произрастают карликовые виды ольховника, берез и ивы. Распространен шеломайник. На высокогорных плато можно встретить только неприхотливую тундровую растительность.

Фауна

Природные зоны полуострова Камчатка облюбовали снежный баран и бурый медведь, дикий олень и лось. Встречается здесь сурок и заяц, ондатра и выдра, соболь и норка, лиса и песец, росомаха и белка, рысь и волк. В прибрежных территориях морей обитают сивуч и нерпа, а также лахтак. На Командорских островах можно встретить котика и калана.

Среди птиц есть виды, которые остаются зимой на полуострове. Однако некоторые пернатые улетают в теплые края. В перечне постоянно живущих в этих местах находятся глухари и беркуты, вороны и кукушки, орланы и сороки. На полуострове можно встретить зимующих лебедей.

В многочисленных реках Камчатки постоянно обитают хариус и голец, а также микижа. На нерест сюда заходят лососевые породы рыб. В некоторых озерах можно встретить карася. В морях, окружающих полуостров, ловят камбалу и треску, минтая и сельдь.

Туризм

Камчатский край является своеобразной горной областью России. Здесь можно увидеть экологически чистую дикую природу с фауной и флорой, не тронутой человеческой деятельностью. Внимание путешественников привлекут уникальные явления полуострова, природные памятники и самобытная культура его немногочисленных народностей.

Туристические маршруты Камчатки, как правило, проходят по изолированным от цивилизации районам, там, где располагается дикая горная природа. Существует большая вероятность того, что внезапно ухудшится погода, налетит ураганный ветер и пойдет проливной дождь.

Особенности отдыха на Камчатке

Тем, кто собрался провести свой отпуск в самой восточной области России, стоит иметь в виду, что к основным туристическим объектам возможности подъехать на общественном транспорте нет. Любое средство (воздушное или наземное) доставить в пункт назначения может только индивидуально. При этом понадобится оплатить и обратный рейс. Если вы решили отдохнуть самостоятельно, то имейте в виду, что Камчатка является территорией современных процессов горообразования. На полуострове происходят постоянные изменения рельефа и много магнитных характера. Именно поэтому при прохождении маршрутов полагаться на карты и спутниковую навигацию не стоит. При возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации рассчитывать можно будет только на себя.

Особенность отдыха на Камчатке состоит также в том, что на полуострове нет постоянных коротких экскурсий и маршрутов. Исключением могут служить только небольшие круизные поездки по Азачинской бухте. Проводятся здесь и вертолетные экскурсии с посещением Долины гейзеров.