Бм 13 первое применение. История легендарной катюши

Когда на полигонных стрельбах бойцы и командиры попросили представителя ГАУ назвать «подлинное» имя боевой установки, тот посоветовал: «Называйте установку как обычное артиллерийское орудие. Это важно для сохранения секретности».

Нет единой версии, почему БМ-13 стали именоваться «катюшами». Существует несколько предположений:

1По названию ставшей популярной перед войной песни Блантера на слова Исаковского < КАТЮША>.

Версия убедительная, поскольку впервые батарея стреляла 14 июля 1941 года по скоплению фашистов на Базарной площади города Рудня Смоленской области. Стреляла с высокой крутой горы прямой наводкой — ассоциация с высоким крутым берегом в песне тут же возникла у бойцов. Наконец, жив бывший сержант штабной роты 217-го отдельного батальона связи 144-й стрелковой дивизии 20-й армии Андрей Сапронов, ныне — военный историк, который и дал ей это имя. Красноармеец Каширин, прибыв с ним вместе после обстрела Рудни на батарею, удивлённо воскликнул: «Вот это песенка!» «Катюша», — ответил Андрей Сапронов Через узел связи штабной роты новость о чудо-оружии по имени «Катюша» в течение суток стала достоянием всей 20-й армии, а через её командование — и всей страны. 13 июля 2010 года ветерану и «крёстному отцу» «Катюши» исполнилось 89 лет.

2По сокращению «КАТ» — есть версия, что полигонщики именно так называли БМ-13 — «Костиковские автоматические термические» (по другому источнику — «Кумулятивные артиллерийские термические»), по фамилии руководителя проекта, (правда, учитывая секретность проекта, возможность обмена информацией между полигонщиками и фронтовиками сомнительна).

3Ещё один вариант, что название связано с индексом «К» на корпусе миномёта — установки выпускались заводом имени Калинина (по другому источнику— заводом имени Коминтерна). А фронтовики любили давать прозвища оружию. Например, гаубицу М - 30 прозвали «Матушкой», пушку-гаубицу МЛ-20 — «Емелькой». Да и БМ-13 поначалу иногда именовали «Раисой Сергеевной», таким образом расшифровывая сокращение РС (реактивный снаряд).

4Четвёртая версия предполагает, что именно так окрестили эти машины девушки с московского завода «Компрессор», работавшие на сборке.

5Ещё одна, экзотичная версия. Направляющие, на которые устанавливались снаряды, назывались скатами. Сорокадвухкилограммовый снаряд поднимали два бойца, впрягшиеся в лямки, а третий обычно помогал им, подталкивая снаряд, чтобы он точно лёг на направляющие, он же сообщал державшим, что снаряд встал-закатился-накатился на направляющие. Его-то, якобы, и называли «катюшей» - роль державших снаряд и закатывающего постоянно менялась, так как расчёт БМ-13, в отличие от ствольной артиллерии, не был в явном виде разделён на заряжающего, наводящего и др.

6Следует также отметить, что установки были настолько засекречены, что даже запрещалось использовать команды «пли», «огонь», «залп», вместо них звучали «пой» или «играй» (для запуска надо было очень быстро крутить ручку электрокатушки), что, возможно, тоже было связано с песней «Катюша». Да и для пехоты залп «катюш» был самой приятной музыкой.

7Есть предположение о том, что первоначально прозвище «катюша» имел фронтовой бомбардировщик, оснащённый реактивными снарядами — аналогом М-13. И прозвище это перескочило с самолёта на ракетную установку через те же самые снаряды.

И ещё интересные факты о названиях БМ-13:

На Северо - Западный фронт установку поначалу называли «Раиса Сергеевна», таким образом расшифровывая РС - то есть реактивный снаряд.

В немецких войсках эти машины получили название «сталинские оргАны » из-за внешнего сходства реактивной установки с системой труб этого музыкального инструмента и мощного ошеломляющего рёва, который производился при запуске ракет.

Во время боёв за Познань и Берлин установки для одиночного пуска М-30 и М-31 получили от немцев прозвище «русский фаустпатрон», хотя эти снаряды использовались не как противотанковое средство. С дистанции 100—200 метров пусками этих снарядов гвардейцы пробивали любые стены.

С момента появления реактивной артиллерии - РА, её подразделения находились в подчинении Верховного Главного Командования. Они использовались для усиления стрелковых дивизий, оборонявшихся в первом эшелоне, что существенно увеличивало их огневую мощь и повышало устойчивость в оборонительном бою.Требования к применению нового оружия — массированность и внезапность.

Так же стоит отметить, что во время Великой Отечественной войны «катюша» неоднократно попадала в руки врага (первая была захвачена 22.08.1941г., юго-восточнее Старой Руссы 56-м моторизованным корпусом Манштейна, а установка БМ-8-24, захваченная на Ленинградском фронте, даже стала прототипом немецких ракетных установок 8 cm Raketen-Vielfachwerfer .

В период битвы за Москву из-за тяжёлой обстановки на фронте командование вынуждено было использовать реактивную артиллерию подивизионно. Но уже к концу 1941 года количество реактивной артиллерии в войсках значительно возросло и достигало 5-10 дивизионов в составе армий, действовавших на главном направлении. Управление огнём и маневром большого числа дивизионов, а также снабжение их боеприпасами и другими видами довольствия стало затрудняться. По решению Ставки в январе 1942 года было начато создание 20 гвардейских миномётных полков.«Гвардейский миномётный полк - ГМП артиллерии Резерва Верховного Главного Командования РВГ по штату состоял из трёх дивизионов трёхбатарейного состава. Каждая батарея имела четыре боевые машины. Таким образом залп только одного дивизиона из 12 машин БМ-13-16 ГМП (директива Ставки № 002490 запрещала использование РА в количестве менее дивизиона) по силе мог сравнится с залпом 12 тяжёлых гаубичных полков РВГК (по 48 гаубиц калибра 152 мм в полку) или 18 тяжёлых гаубичных бригад РВГК (по 32 гаубицы калибра 152 мм в бригаде).

Немаловажен был и эмоциональный эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно — за несколько секунд землю в области цели буквально перепахивали реактивные снаряды. Подвижность установки позволяла быстро сменять позицию и избегать ответного удара противника.

17 июля 1942 районе села Налючи раздался залп 144 пусковых рам-станков, оснащённых 300-мм реактивными снарядами. Это было первое применение несколько менее знаменитого родственного оружия - "Андрюши".

В июле-августе 42-го «катюши» (три полка и отдельный дивизион) были основной ударной силой Подвижной Механизированной группы Южного фронта, на несколько дней сдержавшей наступление 1-ой танковой армии немцев к югу от Ростова. Это отражено даже в дневнике генерала Гальдера: «возросшее сопротивление русских южнее Ростова»

В августе 1942 года в городе Сочи в гараже санатория «Кавказская Ривьера» под руководством начальника подвижной ремонтной мастерской № 6 военного инженера III ранга А.Алфёрова был создан переносной вариант установки на базе снарядов М-8, получивший впоследствии название «горная катюша». Первые «горные катюши» поступили на вооружение 20-й Горнострелковой дивизии и были применены в боях на Гойтхском перевале. В феврале — марте 1943 года два дивизиона «горных катюш» вошли в состав войск, оборонявших легендарный плацдарм на Малой земле под Новороссийском. Кроме этого в Сочинском паровозном депо были созданы 4 установки на базе дрезин, которые использовались для защиты города Сочи с берега. Восемью установками был оборудован тральщик «Скумбрия», который прикрывал десант на Малую землю

В сентябре 43-го манёвр «катюш» вдоль линии фронта позволил осуществить внезапный фланговый удар на Брянском фронте. Во время артподготовки было израсходовано 6000 реактивных снарядов и лишь 2000 ствольных. В итоге немецкая оборона оказалась «свёрнута» в полосе целого фронта — на 250 километров.

Бесствольная система полевой реактивной артиллерии, получившая в Красной армии ласковое женское имя «катюша», без преувеличения, стала, наверное, одним из самым популярных видов боевой техники Второй мировой войны. Во всяком случае, ничего подобного не было ни у наших врагов, ни у наших союзников.

Изначально бесствольные реактивные артиллерийские системы в Красной армии предназначались не для наземных сражений. Они в прямом смысле спустились с неба на землю.

Реактивный снаряд калибра 82 мм приняли на вооружение ВВС Красной армии ещё в 1933 году. Они устанавливались на истребителях конструкции Поликарпова И-15, И-16 и И-153. В 1939 году они прошлибоевое крещение во время боевых действий на Халхин-Голе , где неплохо себя показали при стрельбе по группам вражеских самолётов.

В том же году сотрудники Реактивного научно-исследовательского института начали работу над мобильной наземной пусковой установкой, которая могла бы вести огонь реактивными снарядами по наземным же целям. При этом калибр реактивных снарядов был увеличен до 132 мм.

В марте 1941 года успешно провели полигонные испытания новой системы оружия, а решение о серийном производстве боевых машин с реактивными снарядами РС-132, получивших название БМ-13, было принято за день до начала войны — 21 июня 1941 года.

Как она была устроена?

Боевая машина БМ-13 представляла собой шасси трёхосного автомобиля ЗИС-6, на котором была установлена поворотная ферма с пакетом направляющих и механизмом наведения. Для наводки предусматривался поворотный и подъёмный механизм и артиллерийский прицел. В задней части боевой машины находились два домкрата, которые обеспечивали её большую устойчивость при стрельбе.

Пуск реактивных снарядов производился рукояточной электрокатушкой, соединённой с аккумуляторной батарей и контактами на направляющих. При повороте рукоятки по очереди замыкались контакты, и в очередном из снарядов срабатывал пусковой пиропатрон.

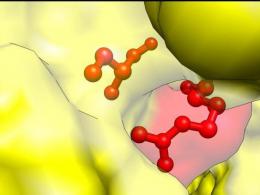

Подрыв взрывчатого вещества боевой части снаряда осуществлялся с двух сторон (длина детонатора была лишь немного меньше длины полости для ВВ). И когда две волны детонации встречались, то газовое давление взрыва в месте встречи резко возрастало. Вследствие этого осколки корпуса имели значительно большее ускорение, разогревались до 600-800 °С и имели хорошее зажигающее действие. Кроме корпуса, разрывалась ещё и часть ракетной камеры, раскалявшейся от горевшего внутри пороха, это увеличивало осколочное действие в 1,5-2 раза по сравнению с артиллерийскими снарядами аналогичного калибра. Именно поэтому и возникла легенда о том, что реактивные снаряды «катюш» были снабжены «термитным зарядом». «Термитный» заряд, действительно, испытывался веской 1942 года в блокадном Ленинграде, но он оказался излишним — после залпа «катюш» и так всё горело вокруг. А совместное применение десятков ракет одновременно также создавало интерференцию взрывных волн, что ещё более усиливало поражающий эффект.

Боевое крещение под Оршей

Первый залп батарея советских реактивных миномётов (так для пущей секретности стали называть новый вид боевой техники) в составе семи боевых установок БМ-13 произвела в середине июля 1941 года. Произошло это под Оршей. Опытная батарея под командованием капитана Флёрова нанесла огневой удар по железнодорожной станции Орша, на которой было замечено скопление боевой техники и живой силы противника.

В 15:15 14 июля 1941 года по вражеским эшелонам был открыт шквальный огонь. Вся станция в мгновение ока превратилась в огромное огненное облако. В тот же день в своём дневнике начальник немецкого Генерального штаба генерал Гальдер записал: «14 июля под Оршей русские применили неизвестное до этого времени оружие. Огненный шквал снарядов сжёг железнодорожную станцию Орша, все эшелоны с личным составом и боевой техникой приехавших военных частей. Плавился металл, горела земля».

Моральный эффект от применения реактивных миномётов был ошеломляющим. Противник потерял на станции Орша больше батальона пехоты и огромное количество боевой техники и вооружения. А батарея капитана Флёрова нанесла в тот же день ещё один удар — на этот раз по вражеской переправе через реку Оршицу.

Командование вермахта, изучив информацию, полученную от очевидцев применения нового оружия русских, было вынуждено издать специальную инструкцию своим войскам, в которой говорилось: «С фронта поступают сообщения о применении русскими нового вида оружия, стреляющего реактивными снарядами. Из одной установки в течение 3-5 секунд может быть произведено большое число выстрелов. О каждом появлении этих орудий надлежит в тот же день донести генералу, командующему химическими войсками, при верховном командовании

». За батареей капитана Флёрова началась настоящая охота. В октябре 1941 года она оказалась в Спас-Деменском «котле» и попала в засаду. Из 160 человек к своим выйти удалось только 46. Сам командир батареи погиб, предварительно убедившись, что все боевые машины взорваны и в руки врага целыми не попадут.

На суше и на море…

Помимо БМ-13, в СКБ Воронежского завода им. Коминтерна, на котором выпускались эти боевые установки, были разработаны новые варианты размещения реактивных снарядов. Например, учитывая крайне низкую проходимость автомобиля ЗИС-6, был разработан вариант установки направляющих для реактивных снарядов на шасси гусеничного трактора СТЗ-5 НАТИ. Кроме того, нашёл применение и реактивный снаряд калибра 82 мм. Для него были разработаны и изготовлены направляющие, которые позднее устанавливали на шасси автомашины ЗИС-6 (36 направляющих) и на шасси лёгких танков Т-40 и Т-60 (24 направляющих).

Помимо БМ-13, в СКБ Воронежского завода им. Коминтерна, на котором выпускались эти боевые установки, были разработаны новые варианты размещения реактивных снарядов. Например, учитывая крайне низкую проходимость автомобиля ЗИС-6, был разработан вариант установки направляющих для реактивных снарядов на шасси гусеничного трактора СТЗ-5 НАТИ. Кроме того, нашёл применение и реактивный снаряд калибра 82 мм. Для него были разработаны и изготовлены направляющие, которые позднее устанавливали на шасси автомашины ЗИС-6 (36 направляющих) и на шасси лёгких танков Т-40 и Т-60 (24 направляющих).

Была разработана 16-зарядная установка под снаряды РС-132 и 48-зарядная установка под снаряды РС-82 для бронепоездов. Осенью 1942 года во время боевых действий на Кавказе для использования в горных условиях были изготовлены 8-зарядные горновьючные пусковые установки снарядов РС-82.

Позднее их ставили на американские автомобили-вездеходы «Виллис», поступавшие в СССР по ленд-лизу.

Специальные пусковые установки для реактивных снарядов калибра 82 мм и 132 мм изготовили для их последующей установки на боевые корабли — торпедные катера и бронекатера.

Сами же пусковые установки получили народное прозвище «катюша», под которым они и вошли в историю Великой Отечественной войны. Почему «катюши»? На сей счёт существует множество версий. Наиболее достоверная — из-за того, что на первых БМ-13 стояла буква «К» — как информация о том, что изделие выпущено на заводе им. Коминтерна в Воронеже. Кстати, такое же прозвище получили и крейсерские лодки советского военно-морского флота, имевшие буквенный индекс «К». Всего за время войны было разработано и выпущено 36 конструкций пусковых установок.

А солдаты вермахта прозвали БМ-13 «сталинскими органами». По всей видимости, рёв реактивных снарядов напоминал немцам звуки церковного органа . От этой «музыки» им явно было не по себе.

А с весны 1942 года направляющие с реактивными снарядами стали устанавливать на ввозимые в СССР по ленд-лизу британские и американские полноприводные шасси. Всё же ЗИС-6 оказался машиной с низкой проходимостью и грузоподъёмностью. Наиболее подходящим для установки реактивных установок оказался трёхосный полноприводный американский грузовик Studebakker US6. Боевые машины стали выпускаться на его шасси. При этом они получили наименование БМ-13Н («нормализированная»).

За все время Великой Отечественной войны советская промышленность произвела более десяти тысяч боевых машин реактивной артиллерии.

Родственники «катюши»

При всех своих достоинствах осколочно-фугасные реактивные снаряды РС-82 и РС-132 имели один недостаток — большое рассеивание и малую эффективность при воздействии на вражескую живую силу, находящуюся в полевых укрытиях и траншеях. Чтобы исправить этот недостаток, были изготовлены специальные реактивные снаряды калибра 300 мм.

В народе они получили прозвище «андрюша». Запускались они с пускового станка («рамы»), изготовленного из дерева. Пуск производился с помощью сапёрной подрывной машинки.

Впервые «андрюши» были применены в Сталинграде. Новое оружие было просто в изготовлении, но их установка на позиции и наводка на цель требовали много времени. К тому же небольшая дальность реактивных снарядов М-30 делала их опасными для своих же расчётов.

Поэтому в 1943 году в войска стал поступать усовершенствованный реактивный снаряд, который при той же мощности имел большую дальность стрельбы. Снаряд М-31 мог поразить живую силу на площади 2 тысячи квадратных метров или образовать воронку глубиной 2-2,5 м и диаметром 7-8 м. А вот время для подготовки залпа новыми снарядами было значительным — полтора-два часа.

Такие снаряды применялись в 1944-1945 годах при штурме вражеских укреплений и во время уличных боёв. Достаточно было одного попадания реактивного снаряда М-31, чтобы разрушить вражеский ДЗОТ или огневую точку, оборудованную в жилом здании.

Огненный меч «бога войны»

К маю 1945 года в частях реактивной артиллерии имелось около трёх тысяч боевых машин самых разных типов и множество «рам» со снарядами М-31. Ни одно советское наступление, начиная со Сталинградской битвы, не начиналось без артподготовки с использованием «катюш». Залпы боевых установок стали тем самым «огненным мечом», с помощью которого наши пехота и танки прокладывали себе путь через вражеские укреплённые позиции.

В ходе войны установки БМ-13 порой использовались для стрельбы прямой наводкой по танкам и огневым точкам противника. Для этого задними колёсами боевая машина заезжала на какое-нибудь возвышение, чтобы её направляющие принимали горизонтальное положение. Конечно, точность такой стрельбы была довольно низкой, но прямое попадание 132-мм реактивного снаряда разносило на куски любой вражеский танк, близкий взрыв опрокидывал боевую технику противника, а тяжёлые раскалённые осколки надёжно выводили её из строя.

После войны советские конструкторы боевых машин продолжили работу над «катюшами» и «андрюшами». Только теперь они стали называться не гвардейскими миномётами, а системами залпового огня. В СССР были сконструированы и построены такие мощные СЗО, как «Град», «Ураган» и «Смерч». При этом потери противника, попавшего под залп батареи «Ураганов» или «Смерчей», сопоставимы с потерями от применения тактического ядерного оружия мощностью до 20 килотонн, то есть со взрывом атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Боевая машина БМ-13 на шасси трёхосного автомобиля

Калибр снаряда — 132 мм.

Масса снаряда — 42,5 кг.

Масса боевой части — 21,3 кг.

Максимальная скорость полёта снаряда — 355 м/с.

Количество направляющих — 16.

Максимальная дальность стрельбы — 8470 м.

Время заряжания установки — 3-5 минут.

Продолжительность полного залпа — 7-10 секунд.

Гвардейский миномёт БМ-13 Катюша

1. Пусковая установка

2. Реактивные снаряды

3. Автомобиль, на котором монтировалась установка

Пакет направляющих

Бронещиты кабины

Походная опора

Подъёмная рама

Аккумулятор пусковой установки

Кронштейн прицела

Поворотная рама

Рукоятка подъёмного механизма

Пусковые установки крепились на шасси автомобилей ЗИС-6, «Форд-Мармон», «Интернационал Джиемси», «Остин» и на гусеничных тягачах СТЗ-5 Наибольшее число «Катюш» было смонтировано на полноприводных трёхосных автомобилях «Студебеккер».

Снаряд М-13

01. Стопорное кольцо взрывателя

02. Взрыватель ГВМЗ

03. Шашка детонатора

04. Разрывной заряд

05. Головная часть

06. Воспламенитель

07. Дно камеры

08. Направляющий штифт

09. Пороховой ракетный заряд

10. Ракетная часть

11. Колосниковая решётка

12. Критическое сечение сопла

13. Сопло

14. Стабилизатор

Уцелели немногие

Об эффективности боевого применения «катюш» в ходе наступления на укреплённый узел противника может послужить пример разгрома Толкачёвского оборонительного узла в ходе нашего контрнаступления под Курском в июле 1943 года.

Деревня Толкачёво была превращена немцами в сильно укреплённый узел сопротивления с большим количеством блиндажей и дзотов в 5-12 накатов, с развитой сетью траншей и ходов сообщений. Подходы к деревне были плотно минированы и прикрыты проволочными заграждениями.

Залпами реактивной артиллерии значительная часть дзотов была разрушена, траншеи вместе с находившейся в них вражеской пехотой засыпаны, огневая система полностью подавлена. Из всего гарнизона узла, насчитывавшего 450-500 человек, уцелели только 28. Толкачёвский узел был взят нашими частями без какого-либо сопротивления.

Резерв верховного главнокомандования

По решению Ставки в январе 1945 года было начато формирование двадцати гвардейских миномётных полков — так стали называть части, имевшие на вооружении БМ-13.

Гвардейский миномётный полк (Гв.МП) артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования (РВГК) по штату состоял из управления и трёх дивизионов трёхбатарейного состава. Каждая батарея имела четыре боевые машины. Таким образом, залп только одного дивизиона из 12 машин БМ-13-16 ПИП (директива Ставки №002490 запрещала использование реактивной артиллерии в количестве менее дивизиона) по силе мог сравниться с залпом 12 тяжёлых гаубичных полков РВГК (по 48 гаубиц калибра 152 мм в полку) или 18 тяжёлых гаубичных бригад РВГК (по 32 гаубицы калибра 152 мм в бригаде).

Виктор Сергеев

Предшественниками современных ракетных установок можно считать орудия из Китая. Снаряды могли преодолеть расстояние в 1,6 км, выпуская в цели огромное количество стрел. На Западе такие приспособления появились только через 400 лет.

История создания ракетных орудий

Первые ракеты появились исключительно благодаря появлению пороха, который изобрели в Китае. Алхимики открыли этот элемент случайно, когда изготавливали эликсир для вечной жизни. В XI веке впервые были использованы пороховые бомбы, которые направляли к цели из катапульт. Это было первое оружие, механизм которого напоминает ракетные установки.

Ракеты, созданные в Китае в 1400 году, были максимально похожи на современные орудия. Дальность их полета составляла более 1,5 км. Они представляли собой две ракеты, оборудованные двигателями. Перед падением из них вылетало огромное количество стрел. После Китая такое оружие появилось в Индии, потом попало в Англию.

Генерал Конгрев в 1799 году на их основе разрабатывает новый вид снарядов из пороха. Их сразу принимают на вооружение в английскую армию. Тогда появились огромные пушки, которые выпускали ракеты на расстояние в 1,6 км.

Ещё раньше, в 1516 году, низовые запорожские казаки под Белгородом при уничтожении татарской орды крымского хана Мелик-Гирея применили ещё более инновационные ракетные установки. Благодаря новому вооружению они смогли победить татарское войско, которое было намного многочисленнее казацкого. К сожалению, секрет своей разработки запорожцы унесли с собой, погибнув в последующих боях.

Достижения А. Засядько

Большой прорыв в создании пусковых установок был сделан Александром Дмитриевичем Засядько. Именно он придумал и успешно воплотил в жизнь первые УЗО - установки залпового огня. Из одной такой конструкции можно было выпустить почти одновременно не менее 6 ракет. Установки имели небольшой вес, что давало возможность переносить их в любое удобное место. Разработки Засядько были высоко оценены великим князем Константином, братом царя. В своем отчете Александру I он ходатайствует о присвоении полковнику Засядько чина генерал-майора.

Разработка ракетных установок в XIX-XX вв.

В XIX веке конструированием реактивных снарядов на нитропорохе (бездымном порохе) начали заниматься Н.И. Тихомиров и В.А. Артемьев. Первый запуск такой ракеты произвели в СССР в 1928 году. Снаряды могли преодолевать расстояние в 5-6 км.

Благодаря вкладу русского профессора К.Э Циолковского, ученых из РНИИ И.И. Гвая, В.Н. Галковского, А.П. Павленко и А.С. Попова в 1938-1941 годах появилась многоразрядная ракетная пусковая установка РС-М13 и установка БМ-13. В это же время русские ученые создают реактивные снаряды. Эти ракеты - «эрэсы» - станут основной частью пока не существующей «Катюши». Над её созданием будут трудиться ещё несколько лет.

Установка «Катюша»

Как оказалось, за пять дней до нападения Германии на СССР группа Л.Э. Шварца демонстрировала в Московской области новое орудие под названием «Катюша». Ракетная установка в то время именовалась БМ-13. Испытания проводили 17 июня 1941 года на Софринском полигоне при участии Начальника Генштаба Г.К. Жукова, народных комиссаров обороны, боеприпасов и вооружения, и прочих представителей Красной Армии. 1 июля эта боевая техника уехала из Москвы на фронт. А через две недели «Катюша» побывала в первом боевом крещении. Гитлер был повержен в шок, узнав об эффективности этой ракетной установки.

Немцы боялись этого орудия и всячески пытались его захватить или уничтожить. Попытки конструкторов воссоздать в Германии такое же орудие не приносили успехов. Снаряды не набирали скорость, имели хаотичную траекторию полета и не попадали в цель. Порох советского производства был явно другого качества, на его разработку потратили десятилетия. Немецкие аналоги не могли его заменить, что и приводило к нестабильной работе боеприпасов.

Создание этого мощного оружия открыло новую страницу в истории развития артиллеристского оружия. Грозная «Катюша» стала носить почетное звание «орудие победы».

Особенности разработки

Ракетные установки БМ-13 состоят из шестиколесного полноприводного грузовика и специальной конструкции. За кабиной экипажа была закреплена система для запуска ракет на платформе, установленной там же. Специальный подъемник при помощи гидравлики поднимал переднюю часть установки под углом 45 градусов. Первоначально не было предусмотрено перемещение платформы вправо или влево. Поэтому для наведения на цель необходимо было развернуть полностью весь грузовик. 16 ракет, выпущенных из установки, летели по свободной траектории до места нахождения врага. Экипаж делал поправки уже при ведении огня. До сих пор более современные модификации этого оружия используются армией некоторых стран.

На смену БМ-13 в 1950-х годах пришла реактивная БМ-14.

Ракетные установки «Град»

Следующей модификацией рассматриваемой системы стал «Град». Ракетная установка была создана для тех же целей, что и предыдущие аналогичные образцы. Только задачи для разработчиков усложнились. Дальность стрельбы должна была составлять не менее 20 км.

Разработкой новых снарядов занялся НИИ 147, который до этого не создавал подобного оружия. В 1958 году под руководством А.Н. Ганичева при поддержке Госкомитета по оборонной технике были начаты работы по разработке реактивного снаряда для новой модификации установки. Для создания применили технологию изготовления артиллерийских гильз. Корпуса создавали при помощи метода горячей вытяжки. Стабилизация снаряда происходила за счет хвостового оперения и вращения.

После многочисленных опытов в реактивных снарядах «Град» впервые использовали оперение из четырех лопастей изогнутой формы, которые раскрывались при старте. Таким образом, А.Н. Ганичев смог добиться того, что ракета отлично входила в трубчатую направляющую, и при полете её система стабилизации оказалась идеальной для дальности стрельбы на 20 км. Основными создателями стали НИИ-147, НИИ-6, ГСКБ-47, СКБ-203.

Испытания проводились на полигоне «Ржевка» под Ленинградом 1 марта 1962 г. И через год, 28 марта 1963 г., на вооружение страны приняли «Град». Ракетная установка была запущена в серийное производство 29 января 1964 г.

Состав «Града»

СЗО БМ 21 включает следующие элементы:

Ракетную установку, которая смонтирована на корме шасси автомобиля «Урал-375Д»;

Систему управления огнем и транспортно-заряжающий автомобиль 9Т254 на базе «ЗиЛ-131»;

40 трехметровых направляющих в виде труб, установленных на основании, которое поворачивается в горизонтальной плоскости и наводится вертикально.

Наведение осуществляется ручным способом или при помощи электропривода. Заряжается установка вручную. Автомобиль может передвигаться заряженным. Стрельба ведется залпом или одиночными выстрелами. При залпе в 40 снарядов поражается живая сила на площади в 1046 кв. м.

Снаряды для «Града»

Для стрельбы можно использовать различные типы реактивных снарядов. Они отличаются по дальности стрельбы, массе, цели поражения. Их используют для поражения живой силы, бронированной техники, минометных батарей, самолетов и вертолетов на аэродромах, минирования, установки дымовых завес, создания радиопомех, отравления при помощи химического вещества.

Модификаций системы «Град» огромное количество. Все они состоят на вооружении в различных странах мира.

Дальнобойная РСЗО «Ураган»

Одновременно с разработкой «Града» Советский Союз занимался созданием дальнобойной реактивной До появления «Урагана» испытывали ракетные установки Р-103, Р-110 «Чирок», «Коршун». Все они были оценены положительно, но являлись недостаточно мощными и имели свои недостатки.

В конце 1968 года началась проработка дальнобойной 220-мм СЗО. Первоначально её назвали «Градом-3». В полном объеме новая система была взята в разработку после решения министерств оборонной промышленности СССР от 31 марта 1969 года. На Пермском орудийном заводе № 172 в феврале 1972 года изготовили прототип РСЗО «Ураган». Ракетная установка была принята на вооружение 18 марта 1975 года. Через 15 лет в Советском Союзе размещалось 10 реактивных артполков РСЗО «Ураган» и одна реактивная артбригада.

В 2001 году столько систем «Ураган» было на вооружении в странах бывшего СССР:

Россия - 800;

Казахстан - 50;

Молдавия - 15;

Таджикистан - 12;

Туркмения - 54;

Узбекистан - 48;

Украина - 139.

Снаряды к «Ураганам» очень схожи с боеприпасами к «Градам». Одинаковыми составляющими являются ракетные части 9М27 и пороховые заряды 9Х164. Для уменьшения дальности действия на них также надевают тормозные кольца. Их длина составляет 4832-5178 мм, а вес - 271-280 кг. Воронка в грунте средней плотности имеет диаметр в 8 метров и глубину в 3 метра. Дальность стрельбы составляет 10-35 км. Осколки от разрыва снарядов на расстоянии 10 м могут пробить 6-мм стальную преграду.

Для каких целей используют системы «Ураган»? Ракетная установка предназначена для поражения живой силы, бронированной техники, артподразелений, тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, узлов связи, военно-промышленных объектов.

Точнейшая РСЗО «Смерч»

Уникальность системы состоит в сочетании таких показателей, как мощность, дальность и точность. Первая в мире РСЗО с управляемыми вращающимися снарядами - это ракетная установка «Смерч», которая до сих пор не имеет аналогов в мире. Её ракеты способны долетать до цели, которая находится в 70 км от самого орудия. Новую РСЗО приняли на вооружение в СССР 19 ноября 1987 года.

В 2001 году системы «Ураган» находились в таких странах (бывшего СССР):

Россия - 300 машин;

Белоруссия - 48 машин;

Украина - 94 машины.

Снаряд имеет длину в 7600 мм. Его вес составляет 800 кг. Все разновидности имеют огромное разрушающее и поражающее действие. Потери от батарей «Урагана» и «Смерча» приравниваются к действиям тактического ядерного оружия. При этом их применение мир не рассматривает как столь опасное. Они приравниваются к оружию типа пушки или танка.

Надежный и мощный «Тополь»

В 1975 году в Московском институте теплотехники начали разрабатывать мобильную систему, способную запускать ракету с различных мест. Таким комплексом стала ракетная установка «Тополь». Это был ответ Советского Союза на появление управляемых американских межконтинентальных (их приняли на вооружение в США в 1959 г.).

Первые испытания прошли 23 декабря 1983 года. За время проведения целой серии запусков ракета показала себя надежным и мощным оружием.

В 1999 г. в десяти позиционных районах было расположено 360 комплексов «Тополь».

Каждый год в России производят запуск одной ракеты «Тополь». Со времени создания комплекса было проведено порядка 50 испытаний. Все они прошли без каких-либо сложностей. Это говорит о высочайшей надежности оборудования.

Для поражения целей малого размера в Советском Союзе была разработана дивизионная ракетная установка «Точка-У». Работа по созданию этого орудия началась 4 марта 1968 года по Постановлению Совета Министров. Исполнителем стало Коломенское КБ. Главный конструктор - С.П. Непобедимый. За систему управления ракет отвечал ЦНИИ АГ. Пусковую установку производили в Волгограде.

Что такое ЗРК

Набор различных боевых и технических средств, которые связаны воедино для борьбы со средствами нападения противника с воздуха и космоса, называется зенитным ракетным комплексом (ЗРК).

Их различают по месту проведения военных действий, по мобильности, по способу движения и наведения, по дальности действия. К таким относится ракетная установка «Бук», а также «Игла», «Оса» и другие. Чем же отличается конструкция такого типа? Зенитно-ракетная установка включает средства для разведки и транспортировки, автоматическое сопровождение воздушной цели, пусковую установку зенитных управляемых ракет, устройства для управления ракетой и её сопровождения, средства контроля над оборудованием.

Всё началось с разработки реактивных снарядов на основе дымного пороха в 1921 году. Участие в работе над проектом принимали Н.И. Тихомиров, В.А. Артемьев из газодинамической лаборатории.

К 1933 году работа была практически завершена и начались официальные испытания. Для их запуска использовали многозарядные авиационные и однозарядные наземные пусковые станки. Эти снаряды были прототипами тех, что позже использовались на "катюшах". Доработкой занималась группа разработчиков Реактивного института.

В 1937-38 годах реактивные снаряды данного типа были приняты на вооружение военно-воздушными силами Советского Союза. Их использовали на истребителях И-15, И-16, И-153, а позже - на штурмовиках Ил-2.

С 1938 по 1941 годы в Реактивном институте шла работа по созданию многозарядной пусковой установки, смонтированной на базе грузового автомобиля. В марте 1941 года были проведены полигонные испытания установок, получивших название БМ-13 - Боевая Машина 132 мм снарядов.

На боевых машинах стояли осколочно-фугасные снаряды калибра 132 мм под названием М-13, буквально за несколько дней до начала войны пущенные в серийное производство. 26 июня 1941 года в Воронеже была завершена сборка двух первых серийных БМ-13 на базе ЗИС-6. 28 июня установки прошли испытания на подмосковном полигоне и поступили в распоряжение армии.

Экспериментальная батарея из семи машин под командованием капитана И. Флёрова впервые приняла участие в боях 14 июля 1941 года за занятый накануне немцами город Рудня. Два дня спустя это же соединение обстреляло железнодорожную станцию Орша и переправу через реку Оршица.

Производство БМ-13 было налажено на заводе им. Коминтерна в Воронеже, а также на московском "Компрессоре". Производство снарядов было организовано на московском заводе им. Владимира Ильича. За время войны было разработано несколько модификаций реактивной установки и снарядов к ней.

Через год, в 1942-ом, были разработаны снаряды калибром 310 мм. В апреле 1944 года под них создали самоходную установку с 12 направляющими, которая монтировалась на шасси грузовой автомашины.

Происхождение названия

В целях сохранения секретности руководство настоятельно рекомендовали называть установку БМ-13 как угодно, лишь бы не раскрывать подробностей её характеристик и назначения. По этой причине солдаты первое время называли БМ-13 "гвардейским миномётом".

Что же до ласкового "Катюша", то версий относительно появления такого имени для миномётной установки существует множество.

Одна из версий гласит, что миномётную установку назвали "катюшей" по названию популярной перед войной песни Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского "Катюша". Версия весьма убедительна потому, что при обстреле Рудни установки были расположены на одной из местных возвышенностей.

Другая версия отчасти более прозаична, но не менее душевна. В армии существовала негласная традиция давать оружию ласковые прозвища. К примеру, гаубица М-30 получила прозвище "Матушкой", пушка-гаубица МЛ-20 звали "Емелькой". Первоначально БМ-13 какое-то время называли "Раисой Сергеевной", таким образом расшифровывая сокращение РС - реактивный снаряд.

Установки были настолько охраняемой военной тайной, что в ходе боевых действий категорически запрещалось использовать традиционные команды вроде "огонь", "залп" или "пли". Их заменили на команды "играй" и "пой": для запуска надо было очень быстро крутить ручку электрогенератора.

Ну и ещё одна из версий совсем проста: неизвестный солдат написал на установке имя любимой девушки - Катюша. Прозвище прижилось.

Тактико-технические характеристики

Главный конструктор А.В. Костиков

- Число направляющих - 16

- Длина направляющих - 5 метров

- Вес в походном снаряжении без снарядов - 5 тонн

- Переход из походного положения в боевое - 2 - 3 минуты

- Время на заряжание установки - 5 - 8 минут

- Продолжительность залпа - 4 - 6 секунд

- Тип снаряда - реактивный, осколочно-фугасный

- Калибр - 132 мм

- Максимальная скорость снаряда - 355 м/с

- Дальность - 8470 метров

"Катюши" на улицах Берлина.

Фото из книги "Великая Отечественная война"

Женское имя Катюша вошло в историю России да и в мировую историю как название одного из самых страшных видов вооружения Второй мировой войны. В то же время ни один из видов оружия не был окружен такой завесой секретности и дезинформации.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сколько наши отцы-командиры не секретили матчасть «Катюши», она уже через несколько недель после первого боевого применения попала в руки немцев и перестала быть секретом. А вот история создания «Катюши» долгие годы хранилась «за семью печатями» как из-за идеологических установок, так и из-за амбиций конструкторов.

Вопрос первый – почему реактивная артиллерия была применена лишь в 1941 году? Ведь пороховые ракеты использовались еще китайцами тысячу лет назад. В первой половине XIX века ракеты довольно широко использовались в европейских армиях (ракеты В. Конгрева, А. Засядко, К. Константинова и другие). Увы, боевое применение ракет было ограничено их огромным рассеиванием. Поначалу для их стабилизации использовались длинные шесты из дерева или железа – «хвосты». Но эффективны такие ракеты были лишь для поражения площадных целей. Так, к примеру, в 1854 году англо-французы с гребных барказов обстреливали ракетами Одессу, а русские в 50–70-х годах XIX века – среднеазиатские города.

Но с введением нарезных орудий пороховые ракеты становятся анахронизмом, и между 1860–1880 годами они снимаются с вооружения всех европейских армий (в Австрии – в 1866 году, в Англии – в 1885-м, в России – в 1879-м). В 1914 году в армиях и флотах всех стран остались лишь сигнальные ракеты. Тем не менее русские изобретатели постоянно обращались в Главное артиллерийское управление (ГАУ) с проектами боевых ракет. Так, в сентябре 1905 года Артиллерийский комитет отклонил проект фугасной ракеты. Боевая часть этой ракеты была начинена пироксилином, а в качестве топлива использовался не черный, а бездымный порох. Причем молодцы из ГАУ не пытались даже проработать интересный проект, а отмели его с порога. Любопытно, что проектантом был┘ иеромонах Кирик.

Лишь в ходе Первой мировой войны возродился интерес к ракетам. Основных причин этому три. Во-первых, были созданы медленногорящие пороха, что позволило резко увеличить скорость полета и дальность стрельбы. Соответственно с увеличением скорости полета появилась возможность эффективно использовать крыльевые стабилизаторы и улучшить кучность стрельбы.

Вторая причина: необходимость создания мощного оружия для аэропланов Первой мировой войны – «летающих этажерок».

И, наконец, самая главная причина – ракета лучше всего подходила в качества средства доставки химического оружия.

ХИМИЧЕСКИЙ СНАРЯД

Еще 15 июня 1936 года начальнику химического управления РККА корпусному инженеру Я. Фишману представили отчет директора РНИИ военинженера 1 ранга И. Клейменова и начальника 1-го отдела военинженера 2 ранга К. Глухарева о предварительных испытаниях 132/82-мм ракетно-химических мин ближнего действия. Этот боеприпас дополнял 250/132-мм химическую мину ближнего действия, испытания которой завершились к маю 1936 года. Таким образом, «РНИИ закончил всю предварительную разработку вопроса о создании мощного средства химического нападения ближнего действия, ожидает от Вас общего заключения по испытаниям и указания о необходимости дальнейших работ в этом направлении. Со своей стороны, РНИИ считает необходимым теперь же выдать опытно-валовый заказ на изготовление РХМ-250 (300 штук) и РХМ-132 (300 штук) с целью проведения полигонных и войсковых испытаний. Оставшиеся от предварительных испытаний пять штук РХМ-250, из которых три – на Центральном химическом полигоне (ст. Причернавская) и три РХМ-132 можно использовать для дополнительных испытаний по Вашим указаниям».

Согласно отчету РНИИ по основной деятельности за 1936 год по теме № 1 были изготовлены и испытаны образцы 132-мм и 250-мм химических реактивных снарядов с емкостью боевой части на 6 и 30 литров ОВ. Испытания, проведенные в присутствии начальника ВОХИМУ РККА, дали удовлетворительные результаты и получили положительную оценку. Но ВОХИМУ ничего не сделало для внедрения этих снарядов в РККА и дало РНИИ новые задания на снаряды с большей дальностью.

Впервые о прототипе «Катюши» (БМ-13) было упомянуто 3 января 1939 года в письме наркома оборонной промышленности Михаила Кагановича своему брату – заместителю председателя Совнаркома Лазарю Кагановичу: «В октябре 1938 года автомобильная механизированная ракетная установка для организации внезапного химического нападения на противника в основном прошла заводские испытания отстрелом на Софринском контрольно-испытательном артиллерийском полигоне и в настоящее время проходит полигонные испытания на Центральном военно-химическом полигоне в Причернавской».

Обратим внимание, заказчики будущей «Катюши» – военные химики. Финансирование работ тоже велось по линии Химуправления и, наконец, боевые части ракет исключительно химические.

132-мм химические снаряды РХС-132 были испытаны стрельбой на Павлоградском артиллерийском полигоне 1 августа 1938 года. Огонь велся одиночными снарядами и сериями по 6 и 12 снарядов. Продолжительность стрельбы серией полным боезапасом не превышала 4 секунд. За это время района цели достигло 156 л ОВ, что в пересчете на артиллерийский калибр 152 мм было равноценно 63 артиллерийским снарядам при стрельбе залпом 21 трехорудийной батареи или 1,3 артполка при условии, что огонь велся нестойкими ОВ. Испытания акцентировали внимание на то, что расход металла на 156 л ОВ при стрельбе реактивными снарядами составлял 550 кг, в то время как при стрельбе химическими 152-мм снарядами вес металла составлял 2370 кг, то есть в 4,3 раза больше.

В отчете об испытаниях говорилось: «Автомобильная механизированная ракетная установка для химического нападения при испытании показала значительные преимущества перед артиллерийскими системами. На трехтонной машине установлена система, способная вести как одиночный огонь, так и серией в 24 выстрела в течение 3 секунд. Скорость передвижения – обычная для грузового автомобиля. Перевод из походного в боевое положение занимает 3–4 минуты. Ведение огня – из кабины водителя или из укрытия.

БЧ одного РХС (реактивно-химического снаряда. – «НВО») вмещает 8 л ОВ, а в артиллерийских снарядах аналогичного калибра – всего 2 л. Для создания мертвой зоны на площади 12 га достаточно одного залпа с трех грузовиков, что заменяет 150 гаубиц или 3 артполка. На дистанции 6 км площадь заражения ОВ одним залпом составляет 6–8 га».

Замечу, что и немцы свои установки залпового огня готовили также исключительно для химической войны. Так, в конце 1930-х годов германским инженером Небелем был спроектирован 15-см реактивный снаряд и шестиствольная трубчатая установка, которую немцы называли шестиствольным минометом. Испытания миномета были начаты в 1937 году. Система получила наименование «15-см дымовой миномет типа «Д». В 1941 году ее переименовали в 15 cm Nb.W 41 (Nebelwerfer), то есть 15-см дымовой миномет обр. 41. Естественно, основным их назначением была не постановка дымовых завес, а стрельба реактивными снарядами, начиненными отравляющими веществами. Интересно, что советские солдаты называли 15 cm Nb.W 41 «Ванюшами», по аналогии с М-13, называемыми «Катюшами».

Первый пуск прообраза «Катюши» (конструкции Тихомирова и Артемьева) состоялся в СССР 3 марта 1928 года. Дальность полета 22,7-кг ракеты составила 1300 м, а в качестве пусковой установки был использован миномет системы Ван-Дерена.

Калибр наших ракет периода Великой Отечественной войны – 82 мм и 132 мм – был определен не чем иным, как диаметром пороховых шашек двигателя. Семь 24-мм пороховых шашек, плотно уложенных в камеру сгорания, дают диаметр 72 мм, толщина стенок камеры – 5 мм, отсюда диаметр (калибр) ракеты – 82 мм. Семь более толстых (40-мм) шашек таким же образом дают калибр 132 мм.

Важнейшим вопросом при конструировании реактивных снарядов стал способ стабилизации. Советские конструкторы предпочли оперенные реактивные снаряды и придерживались этого принципа до конца войны.

В 1930-е годы были испытаны ракеты с кольцевым стабилизатором, не выходящим за габариты снаряда. Такими снарядами можно было стрелять из трубчатых направляющих. Но испытания показали, что с помощью кольцевого стабилизатора добиться устойчивого полета невозможно. Затем отстреляли 82-мм ракеты с размахом четырехлопастного оперения в 200, 180, 160, 140 и 120 мм. Результаты были вполне определенные – с уменьшением размаха оперения уменьшались устойчивость полета и кучность. Оперение же с размахом более 200 мм смещало центр тяжести снаряда назад, что также ухудшало устойчивость полета. Облегчение оперения за счет уменьшения толщины лопастей стабилизатора вызывало сильные колебания лопастей вплоть до их разрушения.

В качестве пусковых для оперенных ракет были приняты желобковые направляющие. Опыты показали, что чем они длиннее, тем выше кучность снарядов. Длина в 5 м для РС-132 стала максимальной из-за ограничений по железнодорожным габаритам.

Замечу, что немцы стабилизировали свои ракеты до 1942 года исключительно вращением. В СССР также испытывали турбореактивные ракеты, но в массовое производство они не пошли. Как у нас часто бывает, причиной неудач при испытаниях объяснили не убогостью исполнения, а нерациональностью принципиальной схемы.

ПЕРВЫЕ ЗАЛПЫ

Нравится нам или нет, но впервые в Великой Отечественной войне системы залпового огня применили немцы 22 июня 1941 года под Брестом. «И вот стрелки показали 03.15, прозвучала команда «Огонь!», и начался дьявольский танец. Заходила ходуном земля. Девять батарей 4-го полка минометов специального назначения тоже внесли свой вклад в адскую симфонию. За полчаса 2880 снарядов со свистом промчались над Бугом и обрушились на город и крепость на восточном берегу реки. Тяжелые 600-мм мортиры и 210-мм орудия 98-го артиллерийского полка обрушивали свои залпы на укрепления цитадели и поражали точечные цели – позиции советской артиллерии. Казалось, от крепости камня на камне не останется».

Так историк Пауль Карель описал первое применение 15-см реактивных минометов. Кроме того, немцы в 1941 году использовали тяжелые 28-см фугасные и 32-см зажигательные турбореактивные снаряды. Снаряды были надкалиберные и имели один пороховой двигатель (диаметр двигательной части 140 мм).

28-см фугасная мина при прямом попадании в каменный дом его полностью разрушала. Мина успешно разрушала укрытия полевого типа. Живые цели в радиусе нескольких десятков метров поражались взрывной волной. Осколки мины летели на дистанцию до 800 м. Головная часть содержала 50 кг жидкого тротила или амматола марки 40/60. Любопытно, что и 28-см, и 32-см германские мины (ракеты) транспортировали и запускали из простейшей деревянной укупорки типа ящика.

Первое же применение «Катюш» состоялось 14 июля 1941 года. Батарея капитана Ивана Андреевича Флёрова произвела из семи пусковых установок два залпа по железнодорожной станции Орша. Появление «Катюши» явилось полной неожиданностью для руководства Абвера и Вермахта. Главное командование сухопутных сил Германии 14 августа оповещало свои войска: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку┘ Выстрел производится электричеством. Во время выстрела образуется дым┘ При захвате таких пушек немедленно сообщать». Через две недели появилась директива, озаглавленная «Русское орудие, метающее ракетообразные снаряды». В ней говорилось: «┘Войска доносят о применении русскими нового вида оружия, стреляющего реактивными снарядами. Из одной установки в течение 3–5 секунд может быть произведено большое число выстрелов┘ О каждом появлении этих орудий надлежит донести генералу, командующему химическими войсками при верховном командовании, в тот же день».

Откуда взялось название «Катюша», доподлинно неизвестно. Любопытна версия Петра Гука: «И на фронте, и потом, после войны, когда знакомился с архивами, беседовал с ветеранами, читал их выступления в печати, я встречал самые разные объяснения тому, как грозное оружие получило девичье имя. Кое-кто считал, что начало было положено буквой «К», которую ставили воронежские коминтерновцы на своей продукции. В войсках ходила легенда, будто названы гвардейские минометы по имени лихой девушки-партизанки, уничтожившей немало гитлеровцев».

Когда на полигонных стрельбах бойцы и командиры попросили представителя ГАУ назвать «подлинное» имя боевой установки, тот посоветовал: «Называйте установку как обычное артиллерийское орудие. Это важно для сохранения секретности».

Вскоре у «Катюши» объявился младший брат по имени «Лука». В мае 1942 года группа офицеров Главного управления вооружений разработала снаряд М-30, в котором к ракетному двигателю от М-13 присоединялась мощная надкалиберная головная часть, выполненная в форме эллипсоида, с максимальным диаметром 300 мм.

После успешных полигонных испытаний, 8 июня 1942 года Государственный комитет обороны (ГКО) издал постановление о принятии на вооружение М-30 и начале его серийного производства. В сталинские времена все важные проблемы решались быстро, и уже к 10 июля 1942 года были созданы первые 20 гвардейских минометных дивизионов М-30. Каждый из них имел трехбатарейный состав, батарея насчитывала 32 четырехзарядные одноярусные пусковые установки. Дивизионный залп соответственно составлял 384 снаряда.

Первое боевое применение М-30 состоялось в 61-й армии Западного фронта в районе города Белева. Днем 5 июня на позиции немцев в Аннино и Верхних Дольцах с громоподобным ревом обрушились два полковых залпа. Обе деревни были стерты с лица земли, после чего пехота заняла их без потерь.

Мощность снарядов «Лука» (М-30 и его модификации М-31) производила большое впечатление как на противника, так и на наших солдат. О «Луке» на фронте ходило много разных предположений и выдумок. Одна из легенд состояла в том, что будто бы боевая часть ракеты начинена каким-то специальным, особо мощным, взрывчатым веществом, способным сжигать все в районе разрыва. На самом деле в боеголовках применялись обычные взрывчатые вещества. Исключительный эффект действия снарядов «Лука» достигался за счет залповой стрельбы. При одновременном или почти одновременном взрыве целой группы снарядов вступал в силу закон сложения импульсов от ударных волн.

Снаряды М-30 имели фугасную, химическую и зажигательную боеголовки. Однако в основном применялась фугасная боеголовка. За характерную форму головной части М-30 фронтовики называли его «Лукой Мудищевым» (герой одноименной поэмы Баркова). Естественно, что это прозвище, в отличие от растиражированной «Катюши», официальная пресса предпочитала не упоминать. «Лука», подобно германским 28-см и 30-см снарядам, запускался из деревянного укупорочного ящика, в котором он доставлялся с завода. Четыре, а позже восемь таких ящиков ставили на специальную раму, в результате чего получалась простейшая пусковая установка.

Надо ли говорить, что после войны журналистская и писательская братия к месту и не к месту поминала «Катюшу», но предпочла забыть ее куда более грозного братика «Луку». В 1970–1980-е годы при первом же упоминании «Луки» ветераны с удивлением спрашивали меня: «Ты-то откуда знаешь? Ты ж не воевал».

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ МИФ

«Катюша» была первоклассным оружием. Как часто бывает, отцы-командиры пожелали, чтобы она стала универсальным оружием, в том числе и противотанковым средством.

Приказ есть приказ, и в штабы понеслись победные реляции. Если верить секретному изданию «Полевая реактивная артиллерия в Великой Отечественной войне» (Москва, 1955), то на Курской дуге за два дня в трех эпизодах «Катюшами» было уничтожено 95 вражеских танков! Будь это правдой, то следовало бы расформировать противотанковую артиллерию и заменить ее установками залпового огня.

В чем-то на огромные цифры подбитых танков влияло то, что за каждый подбитый танк расчет боевой машины получал 2000 руб., из них 500 руб. – командиру, 500 руб. – наводчику, остальное – остальным.

Увы, из-за огромного рассеивания стрельба по танкам малоэффективна. Вот я беру в руки скучнейшую брошюру «Таблицы стрельбы реактивными снарядами М-13» издания 1942 года. Из нее следует, что при дальности стрельбы 3000 м отклонение по дальности составляло 257 м, а боковое – 51 м. Для меньших расстояний отклонение по дальности вообще не приводилось, так как рассеивание снарядов не поддавалось расчету. Нетрудно представить вероятность попадания реактивного снаряда в танк на такой дистанции. Если же теоретически представить, что боевая машина как-то ухитрилась выстрелить в танк в упор, то и тут дульная скорость 132-мм снаряда составляла всего 70 м/с, что явно недостаточно, чтобы пробить броню «Тигра» или «Пантеры».

Здесь недаром оговорен год издания таблиц стрельбы. По таблицам стрельбы ТС-13 одного и того же реактивного снаряда М-13 среднее отклонение по дальности в 1944 году составляет 105 м, а в 1957 году – 135 м, а боковое соответственно 200 и 300 м. Очевидно, что вернее таблицы 1957 года, в которых рассеивание увеличилось почти в 1,5 раза, так что в таблицах 1944 года имеют место ошибки в расчетах или, скорее всего, преднамеренная фальсификация для поднятия боевого духа личного состава.

Спору нет, если снаряд М-13 попадет в средний или легкий танк, то он будет выведен из строя. Лобовую же броню «Тигра» снаряд М-13 пробить не в состоянии. Но чтобы гарантированно попасть в одиночный танк с дистанции тех же 3 тыс. м, надо выпустить от 300 до 900 снарядов М-13 из-за их огромного рассеивания, на меньших же расстояниях потребуется еще большее число ракет.

А вот иной пример, рассказанный ветераном Дмитрием Лозой. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции 15 марта 1944 года два «Шермана» из 45-й механизированной бригады 5-го мехкорпуса застряли в грязи. Десант с танков спрыгнул и отступил. Немецкие солдаты обступили застрявшие танки, «замазали грязью смотровые щели, залепили черноземом прицельные отверстия в башне, полностью ослепив экипаж. Стучали по люкам, пытались их открыть штыками винтовок. И все горланили: «Рус, капут! Сдавайтися!» Но тут выехали две боевые машины БМ-13. «Катюши» передними колесами быстро спустились в кювет и дали залп прямой наводкой. Яркие огненные стрелы с шипением и свистом устремились в лощину. Через мгновение ослепительное пламя заплясало вокруг. Когда дым от взрывов ракет рассеялся, танки стояли на первый взгляд невредимыми, только корпуса и башни были покрыты густой копотью┘

Исправив повреждения гусениц, выкинув обгоревшие брезенты, «Эмча» ушли на Могилев-Подольский». Итак, по двум «Шерманам» в упор выпустили тридцать два 132-мм снаряда М-13, и у них┘ лишь обгорел брезент.

СТАТИСТИКА ВОЙНЫ

Первые установки для стрельбы М-13 имели индекс БМ-13-16 и монтировались на шасси автомобиля ЗИС-6. На этом же шасси монтировали и 82-мм пусковую установку БМ-8-36. Автомобилей ЗИС-6 было всего несколько сотен, а в начале 1942 года выпуск их прекратили.

Пусковые установки ракет М-8 и М-13 в 1941–1942 годах монтировали на чем угодно. Так, шесть направляющих снарядов М-8 устанавливали на станки от пулемета «Максим», 12 направляющих М-8 – на мотоцикле, санях и аэросанях (М-8 и М-13), танках Т-40 и Т-60, бронированных железнодорожных платформах (БМ-8-48, БМ-8-72, БМ-13-16), речных и морских катерах и т.д. Но в основном пусковые установки в 1942–1944 годах монтировались на автомобилях, полученных по ленд-лизу: «Остин», «Додж», «Форд-Мармон», «Бедфорд» и т.д. За 5 лет войны из 3374 использованных под боевые машины шасси на ЗИС-6 приходится 372 (11%), на «Студебеккер» – 1845 (54,7%), на остальные 17 типов шасси (кроме «Виллиса» с горными пусковыми установками) – 1157 (34,3%). Наконец, было решено стандартизировать боевые машины на базе автомобиля «Студебеккер». В апреле 1943 года такую систему приняли на вооружение под индексом БМ-13Н (нормализованная). В марте 1944 года принимается самоходная пусковая установка для М-13 на шасси «Студебеккера» БМ-31-12.

Но в послевоенные годы о «Студебеккерах» велено было забыть, хотя боевые машины на его шасси состояли на вооружении до начала 1960-х годов. В секретных наставлениях «Студебеккер» именовался «машиной повышенной проходимости». На многочисленных постаментах вознеслись «Катюши»-мутанты на шасси ЗИС-5 или автомобилей послевоенных типов, которые упорно выдаются за подлинные боевые реликвии, но подлинная БМ-13-16 на шасси ЗИС-6 сохранилась только в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге.

Как уже говорилось, немцы еще в 1941 году захватили несколько пусковых установок и сотни снарядов 132-мм М-13 и 82-мм М-8. Командование вермахта считало, что их турбореактивные снаряды и трубчатые пусковые установки с направляющими револьверного типа лучше советских снарядов с крыльевой стабилизацией. А вот СС занялось М-8 и М-13 и приказало фирме «Шкода» их скопировать.

В 1942 году на базе 82-мм советского снаряда М-8 в Зброевке были созданы реактивные снаряды 8 cm R.Sprgr. Фактически это был новый снаряд, а не копия М-8, хотя внешне германский снаряд был очень похож на М-8.

В отличие от советского снаряда перья стабилизатора были поставлены косо под углом 1,5 градуса к продольной оси. За счет этого происходило вращение снаряда в полете. Скорость вращения была во много раз меньше, чем у турбореактивного снаряда, и не играла никакой роли в стабилизации снаряда, но зато устраняла эксцентриситет тяги односоплового ракетного двигателя. А ведь эксцентриситет, то есть смещение вектора тяги двигателя из-за неравномерного горения пороха в шашках, и был основной причиной низкой кучности советских ракет типа М-8 и М-13.

На базе советских М-13 фирма «Шкода» создала для СС и люфтваффе целый ряд 15-см ракет с косопоставленными крыльями, но они выпускались малыми сериями. Наши войска захватили несколько образцов германских 8-см снарядов, и наши конструкторы на их базе сделали собственные образцы. Ракеты М-13 и М-31 с косопоставленным оперением были приняты на вооружение Красной Армии в 1944 году, им присвоили специальные баллистические индексы – ТС-46 и ТС-47.

Апофеозом боевого применения «Катюши» и «Луки» стал штурм Берлина. Всего к участию в Берлинской операции привлекалось более 44 тысяч орудий и минометов, а также 1785 пусковых станков М-30 и М-31, 1620 боевых машин реактивной артиллерии (219 дивизионов). В боях за Берлин части реактивной артиллерии использовали богатый опыт, приобретенный ими в боях за Познань, который заключался в стрельбе прямой наводкой одиночными снарядами М-31, М-20 и даже М-13.

На первый взгляд такой способ ведения огня может показаться примитивным, но результаты его оказались весьма значительными. Стрельба одиночными реактивными снарядами в ходе боев в таком огромном городе, как Берлин, нашла самое широкое применение.

Для ведения такого огня в гвардейских минометных частях создавались штурмовые группы примерно следующего состава: офицер – командир группы, электротехник, 25 сержантов и солдат для штурмовой группы М-31 и 8–10 – для штурмовой группы М-13.

О напряженности боев и об огневых задачах, выполненных реактивной артиллерией в боях за Берлин, можно судить по количеству реактивных снарядов, израсходованных в этих боях. В полосе наступления 3-й ударной армии было израсходовано: снарядов М-13 – 6270; снарядов М-31 – 3674; снарядов М-20 – 600; снарядов М-8 – 1878.

Из этого количества штурмовыми группами реактивной артиллерии было израсходовано: снарядов М-8 – 1638; снарядов М-13 – 3353; снарядов М-20 – 191; снарядов М-31 – 479.

Этими группами в Берлине было уничтожено 120 зданий, являвшихся сильными очагами сопротивления противника, разбито три 75-мм орудия, подавлены десятки огневых точек, убито свыше 1000 солдат и офицеров противника.

Итак, наша славная «Катюша» и ее несправедливо обиженный братец «Лука» стали оружием победы в полном смысле этого слова!