"средства рэб россии". Рэб в современной войне

Радиоэлектронная борьба

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) - совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени мероприятий и действий войск (сил) по выявлению радиоэлектронных средств (РЭС) и систем управления войсками (силами) и оружием противника, их уничтожению всеми видами оружия или захвату (выводу из строя) и радиоэлектронному подавлению (РЭП) , а также по радиоэлектронной защите (РЭЗ) своих радиоэлектронных объектов и систем управления войсками и оружием, а также радиоэлектронно-информационному обеспечению и противодействию техническим средствам разведки противника; вид боевого обеспечения.

Целью РЭБ является дезорганизация управления силами (войсками), снижение эффективности ведения разведки, применения оружия и боевой техники противником, а также обеспечение устойчивости работы систем и средств управления своими силами (войсками) и оружием.

Радиоэлектронная борьба разделяется на действия по временному нарушению работы радиоэлектронной аппаратуры противника (постановка помех) и на действия, связанные с долговременным (или постоянным) выведением из строя этой аппаратуры (силовое поражение).

Составные части РЭБ

Радиоэлектронное подавление

Обслуживание самолётной станции радиопомех AN/ALQ-184

Радиоэлектронное подавление - комплекс мероприятий и действий по срыву (нарушению) работы или снижению эффективности боевого применения противником радиоэлектронных систем и средств путём воздействия на их приёмные устройства радиоэлектронными помехами . Включает радио-, радиотехническое, оптико-электронное и гидроакустическое подавление. Радиоэлектронное подавление обеспечивается созданием активных и пассивных помех, применением ложных целей, ловушек и другими способами.

Радиоэлектронная защита

Радиоэлектронная защита - совокупность мероприятий и действий войск (сил) по радиоэлектронному поражению радиоэлектронных объектов противника, радиоэлектронной защите своих радиоэлектронных объектов, а также радиоэлектронно-информационному обеспечению.

Радиоэлектронная разведка

Радиоэлектронная разведка - сбор разведывательной информации на основе приёма и анализа электромагнитного излучения . Радиоэлектронная разведка использует как перехваченные сигналы из каналов связи между людьми и техническими средствами, так и сигналы работающих РЛС , станций связи, станций радиопомех и иных радиоэлектронных средств.

Комплексный технический контроль

Электромагнитное поражение

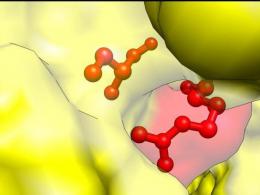

Электромагнитное воздействие (импульс), выводящее из строя электронное, коммуникационное и силовое оборудование противника. Поражающий эффект достигается за счёт наведения индукционных токов . Впервые отмечено при ядерных взрывах в атмосфере.

В настоящее время для создания поражающего импульса используются магнетроны . Электромагнитные системы поражения стоят на вооружении в США и других странах НАТО .

История

Впервые радиоэлектронная борьба была применена силами ВМФ России в ходе Русско-японской войны . 15 апреля 1904 года во время артиллерийского обстрела, который японская эскадра вела по внутреннему рейду Порт-Артура , радиостанции российского броненосца «Победа» и берегового поста «Золотая гора» путём создания преднамеренных помех серьёзно затруднили передачу телеграмм вражеских кораблей-корректировщиков.

Тем не менее радиосредства в то время в основном использовались для обеспечения связи, выявления каналов связи противника и перехвата передаваемой по ним информации. Предпочтение отдавалось перехвату радиопередач, а не их подавлению. Однако в годы Первой мировой войны радиопомехи стали эпизодически применяться для нарушения радиосвязи между штабами армий, корпусов и дивизий и между военными кораблями. Вместе с тем в германской армии уже тогда появились специальные станции радиопомех.

В период между мировыми войнами активно развивается радиосвязь , появляются средства радиопеленгации , радиоуправления и радиолокации . В результате кардинально меняется концепция управления и взаимодействия сухопутных войск , ВВС и ВМФ . Всё это привело к дальнейшему развитию способов и техники противодействия радиоэлектронным средствам противника.

Во время Второй мировой войны страны-участники активно использовали средства радиоэлектронного и гидроакустического подавления. Были сформированы и широко применялись для обеспечения боевых действий специальные части и подразделения радиопомех. Был накоплен большой опыт ведения разведки и создания радиопомех, а также радиоэлектронной защиты.

В послевоенное время продолжается развитие средств радиоэлектронной борьбы. Появляются новые средства радиопомех корабельного и авиационного базирования.

В современных войнах и военных конфликтах роль радиоэлектронной борьбы продолжает возрастать. Разработка и принятие на вооружение многих государств высокоточного и высокотехнологичного оружия приводит к появлению новых объектов радиоэлектронного воздействия. Применение противорадиолокационных ракет значительно снижает живучесть современных радиоэлектронных средств (РЛС , комплексов ПВО), построенных на базе активных средств радиолокации. Широкое применение спутниковых систем разведки, связи и навигации вызывает необходимость их нейтрализации, в том числе, путём радиоэлектронного подавления . Разрабатываются портативные средства радиоэлектронной разведки и помех для борьбы с новыми средствами связи и навигации, поиска и нейтрализации радиофугасов и других устройств дистанционного подрыва. Средства РЭБ получили возможности системно-программного воздействия на АСУ и на другие вычислительные комплексы.

XXI век

Радиоэлектронная борьба в России

Разработка средств радиоэлектронной борьбы

- Центральный научно-исследовательский институт МО РФ

- Научно-исследовательский центр оперативно-стратегических обоснований 24 ЦНИИ МО РФ

- Научно-исследовательский центр радиоэлектронного вооружения 14 ЦНИИ МО РФ

- Научно-исследовательский центр связи 34 ЦНИИ МО РФ

- Федеральный государственный научно-исследовательский центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности МО РФ

Подготовка специалистов РЭБ

- Воронежское высшее военное училище радиоэлектроники

Военно-Космическая Академия им. А.Ф. Можайского

Подготовка специалистов РЭБ ВМФ

- Высшие специальные офицерские классы

- Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова

- Тамбовский межвидовой учебный центр специалистов РЭБ

Подготовка гражданских специалистов РЭБ

- Балтийский государственный технический университет «Военмех»

- Рязанский государственный радиотехнический университет

- Воронежский государственный технический университет (до 2009 года)

- Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

- Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича

См. также

Примечания

Литература

- Добыкин В. Д., Куприянов А. И., Пономарёв В. Г., Шустов Л. Н. Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем. - М .: Вузовская книга, 2007. - 468 с. - ISBN 978-5-9502-0244-5

- Палий А. И. Очерки истории радиоэлектронной борьбы. - М .: Вузовская книга, 2006. - 284 с. - ISBN 5-95020-108-6

- Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии. - М .: Радиотехника, 2006. - 424 с. - 700 экз. - ISBN 5-88070-082-8

- Радиоэлектронная борьба. Радиомаскировка и помехозащита. - М .: МАИ, 1999. - Т. 1. - 240 с. - 1000 экз. - ISBN 5-7035-2253-6

- Цветнов В. В., Демин В. П., Куприянов А. И. Радиоэлектронная борьба. Радиоразведка и радиопротиводействие. - М .: МАИ, 1998. - Т. 2. - 248 с. - 1000 экз. - ISBN 5-7035-2186-6

- Гл. ред. Чернавин В. Н. Военно-морской словарь. - М .: Воениздат, 1990. - С. 357. - ISBN 5-203-00174-x

Рассмотрим средства радиоэлектронной разведки и радиоподавления иностранных государств.

Наибольшее развитие средства РЭБ получили в ВС США. Такие же средства находятся на вооружении в большинстве стран блока НАТО. Поэтому их, прежде всего, мы и будем рассматривать.

В Сухопутных войсках США большая роль в ведении разведки и РЭБ принадлежит наземным (подвижным) средствам и комплексам разведки и РЭБ.

Для ведения наземной радиоразведки в СВ США применяются следующие средства и комплексы:

радиоразведывательный комплекс AN/TSQ-112 ("ТАСЕЛИЗ");

радиоразведывательный комплекс AN/TSQ-114 ("ТРЕЙЛБЛЭЙЗЕР");

радиоразведывательный комплекс AN/NSQ-113;

станции радиоразведки AN/TSQ-30, AN/NRR-20;

станция радиоперехвата и пеленгования AN/TSQ-32;

наземная часть воздушного комплекса радиоразведки «ЛЕФОКС ГРЕЙ».

Радиоразведывательный комплекс AN/TSQ-114 предназначен для ведения РР в интересах дивизии США.

На замену радиоразведывательного комплекса AN/TSQ-114 в США разрабатывается комплекс AN/TSQ-144А , который насчитывает в своем составе 16 приемников поиска и перехвата и имеет автоматизированную пеленгаторную сеть.

Станция радиоразведки AN/TSQ-30 предназначена для ведения радиоразведки в интересах дивизии США в диапазоне 0,5-150 МГц. Носимая станция развертывается на удалении 1,5-2 км от линии соприкосновения войск.

Станция радиоперехвата и пеленгования AN/TRQ-32 предназначена для ведения радиоразведки и определения местоположения РЭС в интересах дивизии США в диапазоне 0,5 - 150 МГц. Возимая станция оборудуется на базе 1,25-тонном автомобиле М1028А, развертывается на удалении 5 - 7 км от линии соприкосновения войск.

Станция радиоразведки AN/NRR-20 предназначена для ведения радиоразведки в диапазоне 30-300 МГц в интересах дивизии США. Возимая станция оборудуется на автомобиле, развертывается на удалении 2 - 3 км от линии соприкосновения войск.

Подсистемы LСА и МСА комплекса «ЛЕФОКС ГРЕЙ» представляет собой наземную часть воздушного комплекса «ЛЕФОКС ГРЕЙ».

Подсистема LСА работает в диапазоне 20-300 МГц, МСА – в диапазоне 300-5000 МГц, размещаются на автомобиле, развертываются на удалении от линии соприкосновения войск: LСА - 2-3 км; МСА – 10-15 км.

Для создания радиопомех в сухопутных войсках США применяются следующие станции активных помех:

AN/MLQ-34 ("ТАКДЖАМ");

Станция активных помех AN/MLQ-34 предназначена для создания радиопомех в диапазоне 20-150 МГц. Используется в интересах дивизии, армейского корпуса США и группы армий. Одновременно может давить три частоты. Излучаемая мощность станции 3-5 кВт. Мощность для создания помех на одной частоте – 1 кВт. Развертывается на удалении 3-15 км от линии соприкосновения войск. Транспортная база – гусеничный БТР М-548.

Станция активных помех AN/TLQ-15 предназначена для создания радиопомех в диапазоне 1,5-20 МГц. Используется в интересах армейского корпуса США и группы армий. Одновременно может давить одну частоту. Излучаемые мощности станции 0,2 кВт. Развертывается на удалении 3-5 км от линии соприкосновения войск для работы земной волны и на удалении 100-150 км и более для работы ионосферной волной.

Станция активных помех AN/TLQ-17А предназначена для создания радиопомех в диапазоне 1,5-80 МГц. Используется в интересах дивизии США. Одновременно может давить одну частоту. Излучаемая мощность станции 550-600 Вт в непрерывном режиме, в импульсном – 2,5 кВт. Развертывается на удалении 2-3 км от линии соприкосновения войск. Транспортная база – автомобиль М-151 или гусеничный бронетранспортер М-577.

Станция активных помех AN/GLQ-3А предназначена для создания радиопомех в диапазоне 20-500 МГц. Используется в интересах дивизии США и группы армий. Одновременно может давить две частоты. Излучаемая мощность станции 1,5 кВт. Развертывается на удалении 3-5 км от линии соприкосновения войск. Транспортная база – гусеничный бронетранспортер БТР М-548.

На вооружении армий зарубежных государств находятся средства помех, которые предназначены для заброски (установки) непосредственно в районе предполагаемого размещения подавляемых средств. Основными причинами разработки и создания забрасываемых передатчиков помех являются:

· трудности создания требуемого уровня помех обычными средствами РЭП;

· необходимость обеспечения ЭМС в своей группировке войск;

· снижение возможных потерь дорогостоящих средств радиоподавления, действующих из-за линии соприкосновения войск;

· возможность организации радиоподавления средств связи, вскрытых не только средствами радиоразведки, но и др. видов разведки.

В настоящее время существуют ЗПП, которые могут быть использованы в интересах всех видов вооруженных сил вероятного противника.

Американские военные специалисты считают, что каждый армейский корпус, механизированная или бронетанковая дивизия, отдельная бригада и бронекавалерийский полк должны иметь свои формирования разведки и РЭБ.

За последние три года Вооруженные Силы сделали существенный скачок как в перевооружении, так и в боевой подготовке. А как в этот период шло развитие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ)? Какие новые виды ВВСТ поступили на вооружение, как идет их освоение?

Радиоэлектронная борьба – передовая область военной науки, сложнейший интеллектуально-технический компонент соперничества государств, претендующих на лидерство . Стремительное развитие вооружения и военной техники, их насыщение новейшей аппаратурой, создание глобальных сетей обмена информацией предопределяют невозможность даже малейшего отставания в этой области от потенциального противника. Это задает высочайший темп развития войск РЭБ.

Совершенствование их технической основы осуществляется в соответствии с ГПВ-2020. Уровень финансирования позволяет полностью оснастить соединения, части и подразделения РЭБ функционально законченными комплектами техники и поддерживать эффективную систему вооружения.

Успешно внедряются прорывные технологии, инновационные решения, поднимающие на новый уровень многофункциональность, мобильность и ремонтопригодность. Нынешняя система вооружения войск РЭБ способна в своей зоне ответственности парировать все возможные угрозы безопасности страны.

За минувшие три года проведены мероприятия по совершенствованию структуры войск. Сформированы новые соединения, воинские части и подразделения РЭБ. Это происходит одновременно с перевооружением на современные образцы ВВСТ. Причем планы меняются с учетом современных угроз и возникающих приоритетных задач. Так, в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина сформирован Научно-исследовательский испытательный институт радиоэлектронной борьбы. В соответствии с директивой министра обороны в октябре 2015 года создан Военно-научный комитет войск РЭБ.

Как известно, президентом страны принято решение о проведении эксперимента по формированию в составе Вооруженных Сил двух научно-производственных (технических) рот. Одна из них сформирована и размещена на фондах Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ. Научно-производственные задачи, связанные с выпуском, ремонтом и обслуживанием ВВСТ, успешно выполняются, как и работы в интересах обороны на тамбовском заводе «Революционный труд».

Требования растут

По государственному оборонному заказу в настоящее время поставляется порядка 20 наименований номенклатуры современной техники РЭБ. В ближайшее время ожидается завершение разработки и начало закупок еще не менее чем по 10 позициям. Это фактически все группы техники РЭБ – подавления радиосвязи, радиолокации и радионавигации, защиты от ВТО, средства управления и обеспечения. Значительное внимание уделяется разработке комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Основные требования к современной технике РЭБ заключаются в следующем:

— расширение функциональных возможностей отдельных средств и повышение их универсальности, переход к многофункциональным комплексам, способным решать широкий круг задач по борьбе с различными системами управления противника;

— повышение эффективности борьбы при значительном уменьшении массогабаритных характеристик аппаратуры;

— большая живучесть и мобильность за счет размещения аппаратуры на носителях, обеспечивающих применение в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия;

— перенос усилий по поражению на «территорию противника», широкое использование беспилотных и забрасываемых (заносимых) средств;

— создание сложной радиоэлектронной обстановки для технических средств разведки противника в районах боевых действий;

— разработка многоспектральных средств постановки помех с целью защиты ВВСТ от высокоточного оружия противника с радио-, оптико-электронными и комбинированными системами наведения;

— интеграция комплексов радиоэлектронного подавления с системами бортового оборудования самолетов, в первую очередь РЛС с функцией создания высокопотенциальных помех;

— объединение комплексов РЭБ в пространственно-распределенные системы защиты на основе единого алгоритма функционирования.

Квалификация и конкуренция

По государственному оборонному заказу в войска поставлено около 300 основных образцов техники и более тысячи малогабаритных средств. Это позволило переоснастить 45 % воинских частей и подразделений на современные комплексы «Мурманск-БН», «Красуха», «Борисоглебск-2» и другие.

К началу 2016 года общая доля современных образцов составила 46 % . Причем по своим ТТХ они не уступают лучшим западным. Более того, основные тенденции развития отечественной техники РЭБ и зарубежных аналогов совпадают, что предопределяет близость их характеристик.

К основным преимуществам отечественной техники можно отнести:

— большую дальность ее действия, которая достигается применением передающих устройств и антенных систем, превосходящих зарубежные по мощности и эффективности;

— широкую номенклатуру объектов, на которые осуществляется воздействие;

— возможность реализации гибкой структуры управления как комплексами РЭБ, так и отдельными образцами техники, функционирующими автономно и в составе сопряженных пар.

Однако какой бы совершенной ни была техника, без достаточной квалификации каждого военнослужащего она не станет эффективной. Поэтому в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего и руководства Министерства обороны в этом учебном году боевая подготовка интенсифицирована. Особенное внимание уделяется практической наработке действий на штатной технике и совершенствованию навыков военнослужащих в выполнении нормативов и учебно-боевых задач.

Важны внезапные проверки, мероприятия межвидовой подготовки войск с использованием штатной техники. На 2016 учебный год запланировано более двухсот тактико-специальных и командно-штабных учений. Многие мероприятия проводятся в состязательном ключе, например в форме конкурса по полевой выучке среди подразделений. С 2015 года в нем принимают участие представители ВС Белоруссии. Начальные этапы конкурса проводятся в соединениях (воинских частях), объединениях (военных округах и родах войск), где осуществляется отбор лучших подразделений (экипажей) по каждой основной специальности. Проверяется умение личного состава готовить специальную технику к боевому применению, определяется лучшее подразделение в соединении, объединении, военном округе, Вооруженных Силах. В 2015 учебном году в заключительном этапе конкурса приняли участие более 100 военнослужащих в составе 21 экипажа.

От вуза до полигона

Новая техника РЭБ потребовала изменений и в подготовке современных специалистов. Выстроена система обучения, включающая программы:

— высшей оперативно-стратегической подготовки для центральных органов военного управления – в академии Генштаба (срок обучения – два года);

— полной военно-специальной подготовки для соединений, воинских частей, подразделений радиоэлектронной борьбы всех видов и родов войск – в двух вузах МО РФ (пять лет);

— магистерской (высшей военной оперативно-тактической) подготовки для объединений, оперативно-стратегических командований, штабов видов и родов войск – в шести вузах МО РФ (два года).

Кроме того, проводится подготовка офицеров-специалистов радиоэлектронной борьбы при назначении на вышестоящие должности в вузах Минобороны по программам дополнительного профессионального образования.

Младшие специалисты для СВ и береговых частей ВМФ учатся в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ. Срок обучения – 4,5 месяца. Там же по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации налажена переподготовка военнослужащих по контракту.

При перевооружении подразделений на новые образцы специальной техники организована подготовка специалистов по одномесячной программе в составе подразделений. Требования к выпускникам достаточно серьезны. Речь об умении работать на всех образцах спецтехники, имеющихся на вооружении в войсках РЭБ, ее самостоятельном и коллективном применении в различных условиях обстановки, высоких морально-психологических качествах.

Помимо учебных заведений МО РФ специалистов РЭБ выпускают военные кафедры при государственных образовательных учреждениях. При Южном федеральном университете готовят офицеров. В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и Сибирском федеральном университете – офицеров, солдат и сержантов.

К 2018 году запланировано создание специализированного полигона войск радиоэлектронной борьбы, что позволит в сжатые сроки подготовить к выполнению учебно-боевых (специальных) задач подразделения и воинские части РЭБ, в том числе с учетом конкретной оперативно-тактической обстановки и возможности организации взаимодействия на планируемом виртуальном поле боя, вплоть до действий каждого военнослужащего, а также сократить материально-технические и финансовые затраты за счет применения компьютерных средств обучения, индивидуальных и комплексных тренажеров.

Во все подразделения, прошедшие переподготовку и перевооружение на новые образцы специальной техники, поставляется учебно-тренажерный комплекс «Магний-РЭБ». Разработан и готовится к государственным испытаниям интегрированный тренажерно-обучающий комплекс – ИТОК. Он позволит отрабатывать различные ситуации почти на всех видах современных средств РЭБ и в режиме реального времени осуществлять контроль правильности действий обучаемых, проводить их оценку.

/Юрий Ласточкин, начальник войск РЭБ ВС РФ, генерал-майор, vpk-news.ru /

Технические средства РЭБ.

Так как я не слишком хорошо знаю технику РЭБ, а вернее, имею о ней лишь общее представление, то передаю слово генерал-майору Игорю Буракову, с 2001 года - начальнику Службы РЭБ Сухопутных войск. И хотя он не имеет непосредственного отношения к РВСН, но техника, используемая в радиоэлектронной борьбе как Сухопутных войск, так и РВСН, часто одинакова:

"- Вы уже сказали о структуре ваших войск. А что можно сказать о средствах, которые стоят на вооружении частей РЭБ?

|

На каждом уровне есть свои средства, которые различаются по дальности действия, мощности излучателя, радиочастоте на которой работают. Какое-то время, например, на вооружении наших радиобатальонов Спецназ были в основном связные радиостанции типа РАТ и СЦР-399 с контрольно-управляющими устройствами Р-328р и Р-328с. А также станции помех Р-330. В 60-е годы появились новые средства (станция помех Р-325, Р-325М, Р-330, Р-330А и радиостанции Р-100, Р-110 и Р-102 с контрольно-управляющим устройством).

На вооружении радиотехнических батальонов стояли станции помех радиолокации СПБ-1 и станции помех УКВ радиосвязи управления авиацией Р-814 с приставками "Арфа-3". В дальнейшем поступали новые станции помех радиолокации типа СПБ-5, СПБ-7, СПО-8 и СПО-10, а также авиационные радиостанции Р-824, Р-834 и Р-834 с приставками "Арфа-3".

В 1976 - 1977 г.г. были разработаны комплекты частей РЭБ фронта, армии и армейского корпуса. Они занимались подавлением коротковолновых связей в оперативном и оперативно-тактическом звене, прикрытием объектов и войск фронта.

Что касается 80-х годов, то формирование новых частей РЭБ существенно сдерживалось ограниченными объемами поставок станций помех бортовым РЛС из промышленности (СПН-30, СПН-40, а в последующие годы - СПН-2, СПН-3 и СПН-4). Во второй половине 90-х годов были завершены разработки и приняты на вооружение принципиально новые образцы техники радиопомех космической радиосвязи. Но конец столетия был, пожалуй, самым сложным в плане поступления новой техники. И только примерно с 2000 года положение постепенно стало выправляться." [ 5]

А непосредственно об уровне технической оснащенности подразделений РЭБ 50-й ракетной армии говорит полковник В.С. Кузнецова [ 6] :

«...... Начальники РЭБ Военных округов (Белорусского, Ленинградского, Прибалтийского, Московского округа ПВО, Барановичского корпуса ПВО), встречая меня в своих штабах, говорили: «Приехал богатый хозяин!». Мне даже иногда приходилось, конечно, с разрешения ГШ РВСН и командующего армией, передавать по соответствующим документам некоторые образцы этой техники (например, разведывательную аппаратуру) в округа в качестве взаимопомощи... »

Полковник В.С. Кузнецов :

«...В конце 70-х и все 80-е годы личный состав нашей ракетной армии умел практически действовать по преодолению противоракетной обороны (ПРО) США, защищаться от высокоточного оружия (ВТО) противника, противодействовал иностранным техническим разведкам (ИТР), умел работать в условиях радиопомех нашим средствам связи, т.е. во всём спектре частот «белого шума»... »

Далее дано описание некоторых технических средств РЭБ, стоявших на вооружении 23-го отдельного батальона РЭБ. Приведены только открытые данные, найденные в интернете. Буду благодарен за уточнения и дополнения...

* * *

Радиолокационные станции П-15 (1РЛ13)

и П-19 (1РЛ134)

РЛС П-15 |

Радиолокационная станция П-15 дециметрового диапазона разработана ВНИИРТ (г. Москва) и предназначена для обнаружения низколетящих целей. Разработка начата в 1952 г., принята на вооружение в 1955 году. Используется в составе радиолокационных постов радиотехнических формирований, батареях управления зенитных артиллерийских и ракетных формирований оперативного звена ПВО и на пунктах управления ПВО тактического звена.

Станция П-15 смонтирована на одном автомобиле вместе с антенной системой и развертывается в боевое положение за 10 мин. Агрегат питания транспортируется в прицепе.

РЛС П-19 |

Станции П-15 и П-19 производились на Муромском заводе радиоизмерительных приборов (МЗ РИП), причем внедрение в производство П-15 (ОКБ завода начало обработку техдокументации) произошло еще в 1956 г. В дальнейшем П-15 многократно модернизировалась: П-15М, П15М2, П-15МН, П-15Н, П-15У. Фактически одной из модернизаций П-15 можно считать и П-19 со своими модификациями: П-19-2, П-19-5, П-19Ш, П--19Ш3, П-19Ш3-1. В настоящее время обе станции сняты с производства, но могут быть модернизированы.

По некоторым данным станция 1РЛ13 имеет также название "Тропа" (хотя встретил в одном источнике название "НЕБО-СВ"), а 1РЛ134 - "Дунай-15".

В станции имеются три режима работы:

Амплитудный;

Амплитудный с накоплением;

Когерентно-импульсный.

Станция имеет защиту от активных, прицельных по частоте помех - путем быстрой перестройки на одну из четырех частот, и от пассивных помех - схему компенсации от дипольных помех и местных предметов.

РЛС П-15 |

В 1970 году проведены испытания РЛС П-15МН, на которой дополнительно введены аппаратура мерцания и аппаратура наземного радиолокационного запросчика (НРЗ). В начале 70-х РЛС П-15МН в значительной степени переводится на новую элементную базу и оборудуется новым НРЗ, В результате такой модернизации станция получила название П-19 (1РЛ134) и в 1974 году была принята на вооружение.

РЛС П-19 предназначена для ведения разведки воздушных целей на малых и средних высотах, обнаружения целей, определения их текущих координат по азимуту и дальности опознавания, а также для передачи Радиолокационной информации на командные пункты и на сопрягаемые системы. Она представляет собой подвижную двухкоординатную радиолокационную станцию, размещенную на двух автомобилях.

На первом автомобиле размещается приемо-передающая аппаратура, аппаратура защиты от помех, индикаторная аппаратура, аппаратура передачи радиолокационной информации, имитации, связи и сопряжения с потребителями радиолокационной информации, функционального контроля и аппаратура наземного радиолокационного запросчика.

РЛС П-19 |

На втором автомобиле размещается антенно-поворотное устройство РЛС и агрегаты электропитания.

Сложные климатические условия и длительность эксплуатации радиолокационных станций П-15 и П-19 привели к тому, что к настоящему времени большая часть РЛС требует восстановления ресурса.

Единственным выходом из сложившейся ситуации считается модернизация старого парка РЛС на базе РЛС «Kacтa-2E1».

В предложениях по модернизации учитывалось следующее:

Сохранение в неприкосновенности основных систем РЛС (антенной системы, привода вращения антенны, СВЧ-тракта, системы электропитания, транспортных средств);

Возможность проведения модернизации в условиях эксплуатации с минимальными финансовыми затратами;

Возможность использования высвобождаемой аппаратуры РЛС П-19 для восстановления изделий, не подвергнутых модернизации.

В результате модернизации мобильная твердотельная маловысотная РЛС П-19 будет способна выполнять задачи контроля воздушного пространства, определения дальности и азимута воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе действующих на малых и предельно малых высотах, на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, местных предметов и гидрометеообразований.

РЛС легко адаптируется к использованию в различных системах военного и гражданского назначения. Может применяться для информационного обеспечения систем ПВО, ВВС, систем береговой обороны, сил быстрого реагирования, систем управления движением самолетов гражданской авиации. Кроме традиционного применения в качестве средств обнаружения низколетящих целей в интересах вооруженных сил модернизированная РЛС может использоваться для контроля воздушного пространства с целью пресечения транспортировки оружия и наркотиков маловысотными, малоскоростными и малоразмерными летательными аппаратами в интересах специальных служб и подразделений полиции, занимающихся борьбой с наркобизнесом и контрабандой оружия.

Модернизированная РЛС всепогодна и может эксплуатироваться в различных климатических зонах.

Основные характеристики:

| П-15 | П-19 | |

| Зона обзора по азимуту, град. | 360 | 360 |

| Инструментальная дальность, км | 10-160 | 160 |

| Зона обзора по высоте, м | до 6000 | до 6000 |

| Темп обзора, с | 6, 12 | 6, 12 |

| Мощность, кВт | 310 | 310 |

| Чувствительность приемника, Вт | 2 х 10-14 | 2 х 10-14 |

| Ширина ДНА по азимуту, град. | 4,5 | 4,5 |

| Диапазон частот (волн) | дециметровый | дециметровый |

Станция

разведки и радиолокационного противодействия СПН-30 (1РЛ237)

СПН-30 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Краткое: СПН-30 (Станция Помех - 30)

Индекс заказчика: 1РЛ237

NATO: Paint Box

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для радиоэлектронного подавления (РЭП) в расширенном рабочем диапазоне частот существующих, в том числе прошедших модернизацию РЛС воздушного базирования для защиты наземных и воздушных объектов. Обеспечивается подавление по основному лучу и боковым лепесткам диаграммы направленности следующих классов бортовых РЛС:

Бокового обзора;

Разведывательно-ударных комплексов;

Управления оружием;

Обеспечения полетов на малых высотах;

Многофункциональных.

В станции формируются следующие виды помех:

Квазинепрерывные;

Многократно-импульсные или ответные по времени;

Шумовые прицельные по частоте и сопряженные по спектру.

СПН-30 |

В результате модернизации станция СПН-30 приобретает современный облик, повышаются быстродействие, надежность, ремонтопригодность, улучшаются массогабаритные характеристики, уменьшается энергопотребление.

В состав модернизированной станции входят:

Машина антенная;

Машина управления;

Электростанция;

Комплект кабелей и жгутов;

Эксплуатационная документация.

Станция

активных помех СПН-40 (1РЛ238)

СПН-40 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Краткое: СПН-40 (Станция Помех - 40)

Индекс заказчика: 1РЛ238

Анализ вооруженных конфликтов конца XX – начала XXI вв. показывает, что радиоэлектронная борьба (РЭБ, или по западной терминологии, радиоэлектронная война) становится одним из ключевых элементов современных войн. Организационно РЭБ является одной из составляющих информационных операций.

Сущность РЭБ заключается во временном или постоянном снижении эффективности применения средств разведки, оружия, боевой техники противника путем радиоэлектронного или огневого подавления (уничтожения) его радиоэлектронного оборудования, систем управления, разведки, связи. Таким образом, РЭБ может включать в себя как временную дезорганизацию работы радиоэлектронных систем противника путем постановки помех, так и полное уничтожение данных систем (огневое поражение или захват). Также РЭБ включает меры по радиоэлектронной защите (РЭЗ) своих информационных систем и радиоэлектронной разведке.

Насыщение современного поля боя информационными системами определяет исключительно важную роль радиоэлектронной борьбы в современных и будущих войнах. Опыт военных учений последнего времени показал, что даже если одна из противоборствующих сторон имеет подавляющее превосходство в высокоточном оружии, она не может гарантированно рассчитывать на победу, если ее управляющие структуры оказываются подавлены средствами РЭБ.

Объектами основного воздействия в ходе операций РЭБ являются:

- элементы систем управления войсками и оружием;

- средства разведки;

- системы хранения, обработки и распределения информации;

- радиоэлектронные средства;

- автоматизированные системы, базы данных и компьютерные сети;

- личный состав, участвующий в процессах принятия решений и управления.

Увеличение роли РЭБ в современных войнах определяется двумя факторами.

Во-первых, увеличение масштабов и глубины проведения операций, насыщение войск современными средствами автоматизации, управления и разведки привели к резкому увеличению в операциях доли обеспечивающих сил. По оценкам западных специалистов, в современных боевых операциях около 2/3 всех сил решают задачи разведки, управления, РЭБ, обеспечения и т.п.

Во-вторых, возрастание возможностей сил и средств РЭБ по воздействию на системы боевого управления противника. Современные системы РЭБ очень универсальны: они могут применяться на глубину как отдельной боевой операции, так и всего театра войны, в любое время суток, использовать летальные и нелетальные средства поражения, действовать в составе различных многоцелевых интегрированных систем (боевого управления, связи, компьютерного обеспечения разведки, огневого поражения, борьбы с системами боевого управления противника), обеспечивать всеобъемлющую защиту своих систем управления и даже использовать компьютерные сети противника в своих интересах.

Сейчас очень быстро происходит дальнейшее совершенствование технических средств и методов РЭБ. Прежде всего, это касается вооруженных сил США и Великобритании. Вооруженными силами данных стран и ОВС НАТО хорошо отработана методика одновременного или поэтапного нанесения ударов по противнику с применением огневых средств, РЭБ, стратегической и тактической маскировки, дезинформации и психологической войны.

РАЗВИТИЕ РЭБ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СТРАН НАТО

В середине 80-х гг. прошлого века в ВС США и ОВС НАТО была разработана концепция «боевого противодействия системам связи и управления» (Command, Control, Communications Countermeasure, CCCCM). В начале 90-х гг. на ее основе была разработана концепция борьбы с системами боевого управления. Одновременно началось создание интегрированной системы боевого управления, разведки, связи, компьютерного обеспечения и РЭБ. По мере развития сил и средств РЭБ выделился новый вид операций информационной войны – «сетевая война» или «кибервойна», то есть дезорганизация систем боевого управления противника через воздействие на его ЭВМ, локальные и глобальные компьютерные сети.

Развитие РЭБ в ВС США и ОВС НАТО можно разделить на три этапа.

Первый этап – до 1980 г., когда РЭБ играло небольшую роль в боевых действиях. Операции РЭБ носили поддерживающий характер и заключались в воздействии помехами на вражеские средства разведки и связи, а также имитации работы различных радиоэлектронных средств с целью введения противника в заблуждение относительно реальной боевой обстановки.

Второй этап – 1980-1993 гг. Создание концепции комплексного применения сил и средств РЭБ для воздействия на системы боевого управления и связи противника. Она подразумевала согласованное применение средств радиоэлектронного подавления, разведки, дезинформации и огневого поражения для борьбы с вражескими радиоэлектронными системами. Однако несовершенство средств автоматизации, малая пропускная способность каналов связи и отсутствие интегрированной системы управления войсками не позволили использовать весь потенциал РЭБ в боевых операциях.

Тем не менее, уже во время РЭБ сыграла одну из ключевых ролей. Здесь радиоэлектронная борьба применялась в рамках единой концепции, отработанной американскими войсками в ходе учений «Грин флэг».

В частности, за сутки до начала воздушной наступательной операции антииракской коалиции наземные системы РЭБ союзников начали подавление помехами иракских каналов связи. Сама операция началась с атаки американскими вертолетами двух иракских станций раннего предупреждения ПВО. Этим в иракской противовоздушной обороне была проделана брешь, в которую незамедлительно ринулись самолеты для нанесения ударов по объектам в Ираке. В первые дни воздушной операции для подавления иракской ПВО активно использовались американские самолеты F-4G с высокоточными противорадарными ракетами HARM, а также самолеты РЭБ EF-111, которые «ослепляли» иракские РЛС помехами. В тоже время американские самолеты-разведчики RC-135, TR-1 и E-8 взяли под плотный контроль воздушное пространство Ирака. Лишившись «глаз» в виде радаров, иракские наземные средства ПВО и истребительная авиация оказались полностью ослеплены и дезорганизованы, и в течение нескольких дней перестали представлять собой реальную боевую силу.

Во время наземного наступления средства РЭБ сухопутных соединений США обеспечивали подавление иракских радиосетей на глубину дивизии.

Третий этап развития РЭБ начался в1993 г. и длится до настоящего времени. Была создана оперативно-стратегическая теория «информационной войны». Технические средства РЭБ значительно усовершенствовались: завершилась их автоматизация; были созданы интегрированные комплексы связи, разведки, управления и РЭБ; создание перспективных видов нелетального оружия РЭБ, использующих электромагнитную (например американская U-бомба, испытанная в 1999 году во время войны против Югославии; при взрыве этой бомбы образуется мощнейший электромагнитный импульс, поражающий радиоэлектронные приборы управления, разведки и связи в большом радиусе), и другие виды энергии; обеспечение доступа пользователей на тактическом уровне к глобальным базам данных, выдачи целеуказаний вооружениям и средствам РЭБ в режиме времени, приближенном к реальному.

Таким образом если на первом этапе РЭБ была одним из видов поддержки ударных сил, на втором – составной частью боевых действий каждого вида вооруженных сил, то на третьем – компонентом информационной войны и одной из составляющих военного потенциала.

РАЗВИТИЕ РЭБ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ

В России РЭБ имеет давнюю историю. Впервые подавление вражеских радиосетей помехами для нарушения координации артиллерийского огня было успешно применено русскими связистами еще в 1904 году. Также во время Первой мировой войны русские средства радиосвязи использовались для создания помех работе германских радиосетей.

Во время Великой Отечественной войны РЭБ велась уже на постоянной основе. 16 декабря 1942 года ГКО СССР издано постановление «Об организации в Красной Армии специальной службы по забивке немецких радиостанций, действующих на поле боя». Во исполнение данного постановления начальник ГШ, заместитель наркома обороны СССР А.М. Василевский на следующий день издал директиву «О формировании специальной группы и специальных дивизионов радиопомех». Вводится специальный термин – «РПД» (радиоэлектронное подавление).

После войны происходит быстрое совершенствование средств радиосвязи, радиолокации и бортовых РЛС самолетов и кораблей, создание ракет с радиолокационными головками самонаведения. Одновременно возникла необходимость как снижения эффективности применения оружия и радиоэлектронных систем противника, так и защиты своих радиосетей и радиоэлектронных систем от подавления. Для этого 1950-х гг. разрабатываются и поступают в войска специальные средства РЭБ: передатчики радиопомех, дипольные и уголковые отражатели. С целью квалифицированного применения средств РЭБ в Советской армии в этот же период создается специальная служба радиоэлектронной борьбы.

В дальнейшем для оснащения частей РЭБ, защиты самолетов, вертолетов, кораблей, танков и другой боевой техники стали создаваться автоматизированные комплексы РЭБ, включающие в себя средства разведки, создания помех в различных диапазонах волн и аппаратуру анализа, обработки информации и управления.

В 1962 г. вводится термин «БРЭСП» (борьба радиоэлектронными средствами подавления), и служба радиоэлектронной борьбы стала обозначаться этим же термином. Среди задач службы БРЭСП числились ядерное и огневое поражение, радиоэлектронное подавление и захват радиоэлектронных объектов противника (командных пунктов, узлов связи, РЛС и т.д.). В то же время существовало определенное несоответствие задач и возможностей частей БРЭСП: они располагали лишь средствами постановки помех, но не огневого поражения и захвата объектов противника. Данные задачи находились в ведении оперативных отделов штабов.

С начала 1960-х гг. появились новые мощные средства огневого поражения радиоэлектронных объектов – ракеты, наводящиеся на радиоизлучение. В 1963 году на вооружение ВС США поступает авиационная ракета класса разработка «воздух»-«РЛС» «Шрайк». В СССР создаются аналогичные образцы оружия: в 1965 году на вооружение советской Дальней авиации поступила ракета КСР-11, в 1968 – Х-22П, а в 1972 году фронтовая авиация получила ракету Х-28П. Принятие на вооружение данных ракет было весьма актуальным по той причине, что советские самолетные станции помех значительно уступали американским по мощности, диапазону частот и быстродействию, и огневое поражение вражеских РЛС могло компенсировать данный недостаток.

В 1969 г. был введен термин «РЭБ», который и применяется в ВС России до настоящего времени. Соответственно, органы БРЭСП были преобразованы в службу РЭБ, на которую, кроме функций радиоэлектронной борьбы, было возложено еще и задачи по обеспечению по электромагнитной совместимости радиоэлектронных систем с целью обеспечения устойчивого управления войсками и оружием. Правда в 1976 году вместо РЭБ был введен термин ЭПД («электронное подавление»), но он не прижился, и в 1977 снова заменен на РЭБ.

С целью проведения исследований и подготовки квалифицированных кадров в сфере РЭБ в СССР была создана разветвленная сеть научных центров и учебных заведений. В 1960 г. был создан головной институт по РЭБ – 21 НИИЦ (сейчас 5 ЦНИИ). В научно-исследовательских институтах, на полигонах и в центрах боевого применения вооружения и военной техники видов Вооруженных Сил создавались специализированные отделы и лаборатории. В интересах РЭБ работали специалисты таких учреждений как 30 ЦНИИ МО, ГНИКИ ВВС, 4 ЦБП и ПЛС фронтовой авиации, 43 ЦБП Дальней авиации, Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского.

В 1980 году создано Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (позже – Воронежский военный институт радиоэлектроники – ВИРЭ), занимающееся подготовкой квалифицированных технических специалистов в области РЭБ. Также был создан целый ряд военных ВУЗов, выпускавших специалистов в сфере РЭБ в Киеве, Харькове, Минске, Риге и т.д., однако после распада СССР их потенциал оказался для России утрачен. Фактически, ВИРЭ остался единственным профильным российским военным ВУЗом, выпускающим специалистов РЭБ для армии. Однако в 2006 году данное учебное заведение по непонятным соображениям было присоединено в качестве факультета РЭБ к Воронежскому военному авиационному университету.

Подготовка младших специалистов РЭБ для всех видов и родов войск, офицеров запаса, а также иностранных курсантов производится в Тамбовском Межвидовом учебном центре (ТМУЦ), образованном в 1962 году.

Практический опыт советские специалисты РЭБ получили во время войн в Корее, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Во время первой чеченской кампании, боев в Дагестане и последующей контртеррористической операции на территории Чеченской республики российские подразделения РЭБ принимали активное участие в боевых действиях.

НВФ на территории Чечни создали разветвленную систему управления и связи, включавшую сотовую, транковую, радиорелейную, коротковолновую и ультракоротковолновую, кабельную и спутниковую связь. Задачами российских подразделений РЭБ были вскрытие и подавление систем связи НВФ, а также сбор информации путем радиоразведки о численности, местонахождении отрядов боевиков, планах чеченского командования и т.д.

Действия сил РЭБ давали хорошие результаты. Нередко боевики во время радиопереговоров сами же указывали местонахождение своих баз, скоплений живой силы и.т. Эти данные тут же реализовывались российскими войсками в виде артиллерийских и авиационных ударов по указанным местам. Вот только один эпизод.

20.03.1995. Из радиоперехвата переговоров чеченских командиров:

«- Где ты находишься?

Мы едем к вам.

Ребятам скажи, чтобы они ехали через перекресток Мескер-Юрта и приходили к нам».

По скоплению боевиков и техники в районе указанного перекрестка были нанесены удары артиллерией, в результате которых было уничтожено 2 БТР и две автомашины с боевиками.

Во время штурма Грозного в период с 10 по 20 декабря 1999 года подразделения РЭБ только путем радиоразведки полностью вскрыли систему обороны и численность сил противника, оборонявших юго-восток города. Подобными действиями специалисты РЭБ значительно облегчали проведение операций ударными частями и помогли сохранить немало жизней российских солдат. Находясь под постоянным прессингом РЭБ, отряды чеченских боевиков постепенно теряли управляемость и координацию действий, что сыграло важную роль в исходе боевых действий на территории Чеченской республики.

Во время «пятидневной войны» с Грузией российские силы РЭБ тоже действовали достаточно успешно. По мнению латвийского военного эксперта бригадного генерала запаса Карлиса Крустиньлеса: «У Грузии появились проблемы как с противовоздушной обороной, так и с взаимосвязью подразделений. Были ситуации, когда боевые единицы общались между собой с помощью вестовых, потому что прекращала действовать любая связь. Армия России заранее подготовилась к подавлению не только радиоэлектронной связи и радаров, но и обычной телефонной связи».

Велось противодействие и радиоэлектронной разведке, проводимой с кораблей НАТО в Черном море.

В «пятидневной войне» стало очевидным, что вопрос преимущества в воздушной войне – это во многом вопрос РЭБ. Как оказалось, в первые дни войны РЭБ в российской группировке была налажена не очень хорошо. Силы радио- и радиотехнической разведки российских ВВС были переданы в подчинение ГРУ ГШ. Однако, последнее практически не оказывало помощи воздушным силам, в результате чего те не располагали достоверной информацией о местонахождении. Самолеты, участвующие в боевых действиях, не в полной мере отвечали требованиям радиоэлектронной защиты от средств ПВО. Все это привело к потерям в авиации от зенитного огня, в том числе наиболее болезненной – дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

После шока от первых потерь вмешались представители Главного командования ВВС, которые разработали рекомендации для экипажей самолетов и вертолетов, участвующих в боевых вылетах. Значительное место в них было отведено мерам радиоэлектронной защиты. В частности, не использовать в боевых действиях самолеты, не имевших индивидуальных средств РЭБ, выход из атаки самолетами Су-25 производить при массированном отстреле тепловых ловушек, ударные самолеты применять только под прикрытием групповых средств защиты самолетами и вертолетами РЭБ. После этого потери в авиации прекратились. Однако, по мнению специалистов, российские ВВС имеют серьезные пробелы в сфере РЭБ, как с точки зрения подготовки личного состава, так и технического оснащения, и в столкновении с действительно сильной ПВО потери были бы во много раз выше.

В 2009 году части и подразделения радиоэлектронной борьбы были преобразованы в отдельный вид войск Вооружённых Сил РФ, включающий соединения, части и подразделения РЭБ в составе оперативно-стратегических командований.

По словам бывшего командующего войсками РЭБ О. Иванова, сегодня эффект воздействия средств РЭБ становится сравним с применением современного высокоточного оружия, по некоторым показателям даже превосходит его. При этом российские системы РЭБ не уступают зарубежным аналогам. Кроме модернизации существующих, создаются новые многофункциональные комплексы, некоторые из которых можно отнести к технологическим прорывам. По мнению О. Иванова, перед РЭБ сейчас открываются большие возможности. Правда, сам он, что странно, в июле 2011 года добровольно ушел в отставку с поста командующего войсками РЭБ в возрасте 45 лет, когда, казалось бы, открывались большие перспективы для успешного карьерного и профессионального роста. По мнению некоторых экспертов, среди причин отставки – несогласие с положениями проводимой в России военной реформы, в частности, с внедрением новой электронной автоматизированной системы управления войскам ЕСУ ТЗ которую военные критикуют за многочисленные недостатки, заложенные еще на уровне технического задания.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА РЭБ

Целями для РЭБ в современной войне становятся не только дезорганизация систем боевого управления противника, но и лишение его возможности использовать информацию о боевой обстановке, обеспечение упреждения противника в принятии боевых решений, снижение своих потерь в ходе боевых операций.

В соответствии со взглядами американского командования, основным элементом РЭБ является радиоэлектронная атака с использованием средств РЭБ наземного и воздушного базирования, а также переносных и забрасываемых в тыл противника.

Средства радиоэлектронной атаки условно делятся на два вида: неразрушающего и разрушающего воздействия.

Неразрушающие – это средства радиоэлектронных помех, радиоэлектронной дезинформации, инфракрасного противодействия (ложные тепловые цели и стационарные генераторы пульсирующих инфракрасных помех, предназначенные для борьбы с ракетами «воздух – воздух» и «земля – воздух», оснащенными инфракрасными головками самонаведения). Задачи данных средств: подавление или вывод из строя радиоэлектронных или оптико-электронных систем, средств разведки, связи, навигации; имитация работы радиоэлектронных систем с целью введения противника в заблуждение; перегрузка систем связи противника; воздействие на его личный состав, обслуживающий радиоэлектронные системы или участвующий в процессах управления войсками.

Разрушающие средства – это средства направленной энергии (электромагнитное оружие), высокоточное оружие и боеприпасы с головками самонаведения на радиоэлектронное излучение.

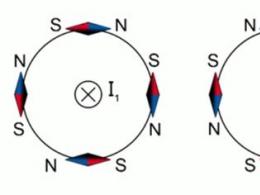

На оружии направленной энергии стоит остановиться немного подробнее. Данные системы еще называют магнетронами, а в западной терминологии – активными антенными решетками с электронным сканированием (active electronically scanned array, AESA). Это оружие воздействует на электронные системы вражеской техники СВЧ-волнами, выводя их из строя. С его помощью можно полностью отключить бортовую электронику самолета, остановить двигатель автомобиля или корабля и т.д. При воздействии на большую площадь данное оружие может действовать как неразрушающее.

Оружие направленной энергии поступило на вооружение ВС США сравнительно недавно. Им оснащены новейшие американские самолеты: F-35 (правда, его электромагнитное вооружение носит оборонительный характер и предназначено для вывода из строя вражеских ракет) и палубный самолет РЭБ Boeing EA-18G Growler. Последний может нести пять подвесных контейнеров с вооружением РЭБ, в том числе с оборудованием AESА. EA-18G успешно применялся при подавлении ливийской ПВО в 2011 году. Существуют планы установки излучателей направленной энергии на кораблях и наземной боевой технике. Также созданы прототипы нелетального оружия направленной энергии, предназначенные для воздействия на человека (разгона толпы и т.п.).

Говоря об оружии направленной энергии следует упомянуть также об испытаниях США лазерного вооружения для борьбы с баллистическими ракетами, но в конце 2011 года данная программа была закрыта.

Задачами разрушающих средств радиоэлектронной атаки являются: подавление, поражение, разрушение вражеских средств разведки, навигации, управления, электронных систем боевой техники и оружия; поражение личного состава противника, участвующего в обслуживании данных систем.

Важным элементом РЭБ является радиоэлектронная защита своих войск. Она включает три направления:

- непосредственная защита радиоэлектронных систем (защита от помех противника, атмосферных помех, оружия, наводящегося на радиоизлучение, средств направленной энергии, электронной дезинформации);

- обеспечение электромагнитной совместимости на пунктах управления и в боевых порядках войск (защита радиоэлектронных систем своих войск от взаимных помех, в том числе от средств радиоэлектронной атаки, применяющихся против РЭС противника);

- радиоэлектронная защита при проведении информационных операций (защита информации, циркулирующей в системах боевого управления, информационная защита средств разведки, радиоэлектронной атаки и радиоэлектронной защиты).

В интересах радиоэлектронной защиты осуществляется комплексный технический контроль. Его задача – контроль за возможностью сбора противником разведывательной информации с радиоэлектронных систем.

Комплексный технический контроль включает:

- радиоконтроль – контроль за информацией, циркулирующей в своих радиосетях;

- радиотехнический контроль – контроль возможности сбора противником информации о технических параметрах своих РЭС;

- радиолокационный контроль – контроль за тем, чтобы мощность, характер, направленность и виды излучений своих РЭС не превышали строго установленных нормативов с целью затруднить сбор информации о них противником (радиоэлектронная маскировка);

- электронно-оптический контроль – контроль за возможностью получения информации противником с помощью телевизионных камер, приема теплового излучения;

- акустический и гидроакустический контроль – контроль возможности получения информации противником путем приема звуковых сигналов, распространяющихся в воздухе и воде.

Программирование и перепрограммирование средств РЭБ в ходе боевой операции хотя и не являются составляющей радиоэлектронной войны, однако напрямую влияют на ее эффективность. Их задачами являются: обеспечение своевременной нацеленности средств РЭБ на приоритетные объекты; перестройка средств РЭБ в связи с требованиями обстановки; достижение наивысшей эффективности их применения по мощности, направлению, типу радиоэлектронной атаки (защиты) при изменении объектом атаки (защиты) параметров электромагнитного излучения и совершении им маневра; резервирование и своевременная замена средств РЭБ при выходе их из строя.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЭБ

Исходя из опыта боевых операций начала XXI в. можно выделить основные тенденции в сфере РЭБ на ближайшее будущее:

- использование сил РЭБ совместно с системами боевого управления в информационных операциях;

- переход от решения отдельных задач к комплексному ведению РЭБ в интересах всей группировки войск;

- принятие на вооружения новых универсальных средств РЭБ со значительно расширенными диапазоном частот и функциональностью;

- увеличение количества целей, одновременно контролируемых, поражаемых, подавляемых одним комплексом РЭБ;

- расширение перечня объектов воздействия РЭБ в связи с созданием оружия направленной энергии;

- создание систем РЭБ с открытой архитектурой построения, функциональность которых можно изменять, добавляя дополнительные модули.