Пулемет кпвт: ттх, конструкция, модификации. Советский кпвт — оружие, которое следует уважать

Опыт Великой Отечественной войны выявил потребность в мощном крупнокалиберном пулемете, который дополнил бы имеющийся 12,7-мм ДШК.

ПОД САМЫЙ МОЩНЫЙ ПАТРОН

С одной стороны, сохранялся интерес к пулемету как средству борьбы с легкобронированными целями. С другой — росли требования к дальности стрельбы и поражающему действию зенитных пулеметных установок. Еще до войны был создан 14,5-мм патрон (14,5 х 114), но опыты создания пулемета под него оказались тогда неудачны. Однако патрон пошел в массовое производство для использования в противотанковых ружьях. В декабре 1942 года Главное артиллерийское управление утвердило тактико-технические требования на 14,5-мм пулемет. Большой интерес к пулемету проявило и Главное бронетанковое управление, рассматривавшее его в качестве зенитного вооружения танков и основы для зенитных самоходных установок. Из нескольких конструкторов, взявшихся за тему, удача выпала на долю С. В. Владимирова, работавшего в Отделе главного конструктора завода № 2 им. К. О. Киркижа в г. Ковров. Его пулемет КПВ-44 поступил на войсковые испытания сразу по окончании войны — в мае 1945-го. В 1949 году на вооружение принят «14,5-мм пехотный крупнокалиберный пулемет Владимирова» (ПКП) на полевом станке, а также зенитные 14,5-мм пулеметные установки — счетверенная ЗПУ-4 и спаренная ЗПУ-2. Позже появились одиночная 14,5-мм установка ЗПУ-1, ЗУ-2 для ВДВ и горная ЗГУ-1. В 1949 году за разработку КПВ-44 и зенитных установок конструкторы С. В. Владимиров, А. П. Финогенов, Г. П. Марков, И. С. Лещинский Л. М. Борисова, Е. Д. Водопьянов и Е. К. Рачинский были удостоены Сталинской премии. Производство пулемета организовал завод им. В. А. Дегтярева (это имя присвоили заводу № 2 в том же году).

КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЕМЕТА

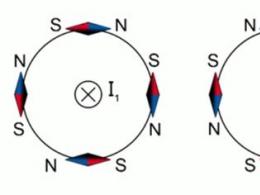

Автоматика пулемета работает по схеме отдачи ствола с коротким его ходом. Сменный ствол укрыт перфорированным кожухом, к которому крепится дульное устройство с пламегасителем и усилителем отдачи. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора, который сцепляется с муфтой ствола. Возвратно-боевая пружина навита из стального троса. Сзади ствольная коробка закрывается затыльником, в котором смонтирован пружинный буфер, смягчающий удар затвора в крайней задней точке и ускоряющий накат затвора.

Спусковой механизм допускает ведение только автоматического огня. Выстрел производится с открытого затвора («с заднего шептала»). Пулемет имеет автоматические предохранители, исключающие запирание затвора и выстрел при неправильно присоединенном стволе, подачу ленты при неизвлечении очередного патрона из звена. К достоинствам системы относятся сравнительно плавная работа автоматики, отсутствие необходимости в точных регулировках зазоров, высокая надежность в различных условиях эксплуатации. Питание патронами осуществляется из металлической звеньевой ленты на 50 патронов. Механизм подачи ползункового типа собран в крышке ствольной коробки. Возможность переключаться с правой подачи патронной ленты на левую облегчает монтаж пулемета на комплексированных установках. С той же целью рукоятка перезаряжания может устанавливаться с левой или с правой стороны.

Танковый вариант пулемета КПВТ, принятый на вооружение в 1954 году создавался с расчетом на установку спаренно с пушкой либо в пулеметной башне, на шкворневой или турельной установках. Соответственно назначению КПВТ получил разъемный приемник, измененный короб, крепление электроспуска, отвод стреляных гильз вперед. КПВТ первым среди 14,5-мм пулеметов получил длинный кожух, полностью укрывающий ствол. С 1956 года все крупнокалиберные пулеметы Владимирова изготавливались с таким кожухом. В зависимости от места установки КПВТ мог комплектоваться механизмом пневмозаряжания.

УСТАНОВКИ

Колесный полевой станок С. А. Харыкина к пулемету ПКП был создан по типу артиллерийского лафета с раздвижными станинами. В 1955-м на вооружение был принят облегченный полевой станок К. А. Барышева колесно-треножной схемы.

ЗПУ были выполнены буксируемыми, с круговым обстрелом, ручными механизмами наведения, сиденьями для номеров расчета, могли использоваться и для стрельбы по наземным целям. 14,5-мм зенитные установки широко поставлялись в различные страны, во многих регионах они используются до сих пор. Если пулемет ПКП со временем утратил значение, а роль 14,5-мм ЗПУ снизилась с распространением легких малокалиберных артиллерийских зенитных установок, то танковый КПВТ оказался «долгожителем». На родине он стал и вспомогательным вооружением тяжелых танков Т-10, и основным вооружением бронетранспортеров БТР-60, БТР-70, БТР-80, БТР-82, боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. На кораблях, судах и катерах Военно-морского флота КПВТ может использоваться в составе морской тумбовой пулеметной установки МТПУ.

Под пулеметом КПВТ

принято понимать сразу несколько его модификаций: КПВТ

, КПВ

и ПКП

. Все модификации имеют одинаковые технические-характеристики, разница лишь в способе его установки.

КПВТ

расшифровывается, как Крупнокалиберный Пулемет Владимирова Танковый

. В армию поставляется под индексом ГРАУ 56-П-562Т. КПВТ предназначен для установки на бронетехнику. Соответственно КПВ

расшифровывается, как Крупнокалиберной Пулемет Владимирова

. КПВ предназначен для установки на зенитные установки, турели. ПКП

расшифровывается, как Пулемет Крупнокалиберный Пехотный

. КПК устанавливается на лафет с колесами с возможностью его перевозки с помощи автомобилей. Исторически сложилось, что все модификации пулемета Владимирова называют КПВТ

.

На сегодняшний день КПВТ

остаётся самым крупнокалиберным пулеметом в мире среди пулеметов конвейерного производства. Ближайшие конкуренты FN

BRG

под 15,5-мм, чехословацкий ZB

-60 под 15-мм, немецкий MG

-151 под 15-мм патрон. Данные пулеметы выпускались малыми партиями. Следующие пулеметы калибры свыше 20-мм уже по определению считаются автоматическими пушками, так как заряды имеют имеют ведущий медный поясок, да и сам калибр от 20-мм военными считается пушечным.

История создания

Идеи по созданию крупнокалиберных пулеметов восходит к Первой Мировой Войне, когда на поле боя появились первые танки и первые противотанковые ружья для борьбы с ними. Военные инженеры тех лет хотели создать пулемет для стрельбы патронами для противотанковых ружей. Первыми странами создавшими крупнокалиберный пулеметом стал британский Vickers

.50 Mark

-2 (1933 год) и американский Browning M2 (1932 год). В СССР первый массовый крупнокалиберный пулемет появился лишь в 1938 году под патрон 12,7х108 мм. Этим пулеметом стал ДШК , в последующем его модернизированный вариант ДШКМ, который до сих пор стоят на вооружение многих стран мир.

Перед началом ВОВ в СССР появился патрон 14,5х114 мм под который собирались создать крупнокалиберный пулемет, но патрону была уготована другая судьба. Под патрон 14,5х114 мм в первые дни войны, в короткие сроки были созданы противотанковые ружья

ПТРД и

ПТРС для борьбы с немецкими танками и легкобронированной технике. Не смотря на появление противотанковых ружей вопрос о создании пулемета под 14,5-мм патрон не был отложен. В 1943 году оружейный

конструктор

Семен Владимирович Владимиров на базе авиапушки "В-20" стал конструировать пулемет под этот калибр. В пушке "В-20" не использовалась газоотводная автоматика, а была использована автоматика за счет короткого хода ствола, как у пулемета Максим . Данная схема упрощала механизм, а также значительно облегчала вес пушки.

Над созданием 14,5-мм пулемета занимались еще три конструкторские группы, которые создавали пулемет с газоотводной автоматикой. Во время испытаний пулеметов с газоотводной автоматикой выяснилось, что автоматика перезарядки слишком резкая, которая приводила к проблеме с экстракцией гильзы и задержкам подачи нового патрона. Живучесть экспериментальных пулеметов тоже оказалась не удовлетворительной.

В феврале 1944 года пулемет Владимирова

успешно прошел полигонные испытании на Научно-испытательном полигоне стрелкового и минометного вооружения. В качестве станка для пулемёта была взят станок-тренога Колесникова. Военная комиссия отметила живучесть механизма пулемета и признала характеристики пулемета удовлетворительными. В апреле 1944 года Наркомат Вооружения и Главное Артиллерийское Управление дали задание Ковровскому заводу №2 на изготовление 50 пулеметов Владимирова. Пулемет поступил для полевых испытаний под обозначением КПВ-4

4 "Крупнокалиберный пулемет образца 1944 года"

. КПВ

поступил в армию лишь в мае 1945 года, когда итог войны был решен и пулемет не успел пройти боевое крещение во время ВОВ. В 1949 году пулемет Владимирова официально был принят на вооружение советской армии.

Пулемет Владимирова

способен пробивать 32-мм броню на дистанции 500 метров и 20-мм на дистанции 1000 метров, с о 100 метров 40 мм брони, что делает пулемет грозным оружием практически против всех современных бронемашин.

В 1946 году были созданы спаренные и счетверенные зенитные установки, использующие

пулемет Владимирова

. Через год была создана пехотная модификация

КПВ

на станке Харкыкина под обозначением

ПКП-Пехотный Крупнокалиберный Пулемет

.

Самым распространённым вариантом стала модификация для установки на тяжелые танки (Т-10, ИС-7). В дальнейшем КПВТ

стали устанавливать на БТР-40, БТР-152. В 1962 году на БРДМ-2 впервые была установлена узнаваемая башня с пулеметом КПВТ

получивший электроспуск.

Автоматика

Боеприпасы

Для стрельбы из КПВТ используется 14,5х114-мм патроны. Патроны отличаются высокими показателями энергии, пуля весом в 69 грамм при вылете из ствола имеет энергию в 30 000 Дж (у ДШКМ-18 000 Дж). Патрон Б-32 с бронебойной пулей. Патрон БС-41 с металлическим стержнем. БЗТ-бронебойно-зажигательный-трассирующий. МДЗ-мгновенного действия зажигательная-разрывной патрон.

Итоги

Пулемет получился очень удачным и несмотря на то, что пулемету почти 70 лет ему пока не видно замены. Конструкция пулемета получилась очень удачной и надежной, о чем говорит, то что он принят на вооружение более чем в 40 странах и выпускается в РФ, Китае, Румынии. Пулемет принял участие практически во всех военных конфликтах после ВМВ. Стрельба из КПВТ эффективна практически по всем видам целям. Пулемет способен пробить броню практически любой современной бронемашины, а огневую позицию из кирпича в 2 ряда «разобрать по кирпичикам». Благодаря зенитным вариантам КПВ (ЗГУ-1, ЗПУ-2, ЗПУ-4) можно дать достойный отпор авиации врага. В современных военных конфликтах пулемет часто стали устанавливать на джипы (тачанки-гантраки) для придания им мобильности.

| Количество выстрелов | 40 в ленте |

| Диаметр ствола | 14,5х114 мм |

| Боевая скорострельность | 70-80 выстрелов в минуту |

| Максимальная скорострельность | 540-600 выстрелов в минуту |

| Прицельная дальность | 2000 метров |

| Эффективная прицельная дальность | 1600 метров |

| Максимальна дальность полета пули | 7000 метров |

| Начальная скорость вылета | 990-1000 м/с |

| Автоматика | газоотводная |

| Вес | 47,5 кг тело, 161,5 кг с лафетом |

| Размеры | 2000 мм, 1350 мм ствол, 9,5 кг короб на 40 патронов в ленте |

Изобретение пулемёта полностью изменило военную индустрию.

На рубеже XIX и XX веков европейские пацифисты не раз выступали с требованием полного запрета на использование нового оружия, дававшего неоспоримое преимущество в ходе сражения. Некоторые модели пулемётов до сих пор используются в армейском арсенале по всему миру, зарекомендовав себя как эталон.

Самый крупнокалиберный пулемёт

По-настоящему удачных моделей крупнокалиберных пулеметов за всю историю было создано немного. Одним из них является КПВТ – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый с калибром 14,5 мм. Он признан самым крупнокалиберным серийным пулеметом. КПВТ выдает до 600 пуль в минуту, пробивая 32-миллиметровую броню с полукилометра.КПВТ – самый крупнокалиберный пулемет среди серийных

Самый крупный калибр из существующих пулеметов зафиксирован у опытной бельгийской модели FN BRG-15 – 15,5 мм; этот пулемёт вплотную подобрался к малокалиберным пушкам. В 1983 году фирма Fabrique Nationale представила экспериментальный прототип, впоследствии усовершенствованный. Окончательный вариант мог пробить броню толщиной 10 мм под углом 30 o с расстояния 1,3 километра. Однако модель так и не попала в серийное производство: в 1991 году из-за финансовых затруднений фирма заморозила проект, переключив силы на создание пистолета-пулемёта P90.

Самый скорострельный пулемёт

Чтобы выяснить, какой пулемёт является самым быстрым, для начала совершим путешествие к истокам этого оружия.

Самый первый пулемет

О создании оружия, которое могло бы выпускать большое количество пуль за короткий промежуток времени, начали задумываться уже в Средние века. Первый прототип пулемета был создан еще в 1512 году испанскими изобретателями: вдоль колоды закреплялся ряд заряженных стволов, а перед ними сыпали пороховую дорожку. Получалось, что стволы выстреливали практически одновременно.

Позже стволы стали закреплять на вращающийся вал, у каждого ствола был собственный механизм и кремниевый замок – это оружие получило название «Орган» или, как его знали в России, картечница.

Один из первых образцов пулемёта был запатентован в 1862-ом году изобретателем Ричардом Гатлингом. Этот инженер изобрёл многоствольный скорострельный пулемёт, принятый на вооружение армией северян во время гражданской войны в США.

Новшество пулемёта Гатлинга состояло в том, что патроны свободно подавались из бункера. Это позволяло даже неопытному стрелку вести стрельбу в высоком темпе: не менее 400 выстрелов в минуту. Однако стволы первых пулемётов Гатлинга необходимо было приводить в движение вручную.

Совершенствование пулемёта Гатлинга непрерывно продолжалось. К началу XX в. он были оснащен электроприводом, благодаря чему скорострельность увеличилась до 3000 выстрелов в минуту. Многоствольные «гатлинги» были постепенно вытеснены одноствольными пулемётами, однако успешно применялись на кораблях в качестве средств ПВО.

В 1883 году американец Максим Хирам объявил о создании первого автоматического пулемёта. Темп стрельбы был выше, чем у изобретения Гатлинга – 600 выстрелов в минуту, а перезарядка патронов осуществлялись автоматически. Модель претерпела огромное множество модификаций и стала одним из прародителей автоматического огнестрельного оружия.

Самый скорострельный многоствольный пулемёт

В 1960-ом году компания General Electric создает инновационный прототип пулемета, используя в качестве основы «вертушку» Гатлинга. Новинка состояла из 6 стволов калибра 7,62 мм, которые приводились в движение при помощи электродвигателя. Благодаря уникальной конструкции пулеметной ленты он мог выстреливать до 6000 патронов в минуту, и незамедлительно был принят на вооружение бронетанковых войск и вертолётов США.

Непревзойденный пулемёт, получивший армейский индекс M134 Minigun (модификации для флота и ВВС – GAU-2/A), до сих пор сохраняет первенство по скорострельности среди серийных пулемётов. Конечно, это не самое опасное оружие в мире, но, определенно, одно из самых быстрых.

Пулемет M134 в действии

Самый скорострельный одноствольный пулемёт

В 1932 году на вооружение Советской армии был принят инновационный одноствольный пулемет ШКАС (Шпитальный-Комарицкий авиационный скорострельный). Модель с калибром 7,62 мм разрабатывалась специально для отечественных ВВС, причем его конструкция не была основана на уже имевшихся образцах, а создавалась «с нуля». Авиационный пулемёт был представлен в трех вариациях: турельный, хвостовой и синхронный. Турельная и хвостовая модели могли стрелять со скоростью до 1800 патронов в минуту, синхронная модель – до 1650 патронов.

Пять лет спустя Шпитальный и Комарицкий представили модификацию УльтраШкас, показатели скорострельности которой достигали 3000 выстрелов в минуту, однако из-за низкой надежности модели после Советско-Финской войны она была снята с производства.

Самый скорострельный ручной пулемет

В 1963 году американский конструктор Юджин Стонер завершил разработку модульной системы стрелкового оружия Stoner 63. На основе его изобретения был создан ручной пулемёт Stoner 63A Command, способный выстреливать до 1000 патронов в минуту. Во время армейских испытаний модель показала высокую требовательность, поэтому не была принята на вооружение. Конечно, об однозначной оценке не может быть и речи, ведь у каждого опытного стрелка – свои предпочтения. Но большинство отечественных и зарубежных специалистов сходится во мнении, что лучшим тяжелым пулеметом по совокупности технических характеристик является серийный крупнокалиберный пулемёт «КОРД» (Крупнокалиберное Оружие Дегтяревцев).Демонстрация мощи пулемёта «КОРД»

В вооруженных силах «КОРД» именуют «снайперским пулеметом» за его потрясающую точность и несвойственную этому виду оружия мобильность. При калибре 12,7 мм его вес составляет всего 25,5 килограмм (тело). Также «КОРД» высоко ценится за способность вести огонь и с сошек, и с рук со скоростью до 750 выстрелов в минуту.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Первые пулеметы, появившиеся на вооружении армий в начале 20-го века, были оружием далеким от совершенства. Одним из основных пороков нового оружия считалась слабая и ненадежная автоматика. Оставляли желать лучшего и точность ведения огня из пулеметов. Однако все эти болезни роста были преодолены уже в результате военных действий. Вскоре пулеметы заняли достойное место в качестве основного пехотного вооружения. Этот вид оружия также нашел свое место в авиации и получил прописку в конструкции бронированных машин.

Новые технологии вносили коррективы в основные виды вооружения, используемые на поле боя. Не обошелся без новаций и усовершенствования и пулемет. На некоторых образцах появились более совершенные станки, улучшились прицельные приспособления. На оснащение родов войск стали поступать первые, специально разработанные с учетом боевого применения модификации. В пулемете менялось все, кроме калибра. Для всех пулеметов того времени характерным было использование винтовочных патронов, поэтому самым распространенным автоматическим оружием на поле боя являлся 7,62 мм пулемет.

Огневой мощи пулеметов обычного калибра в некоторых ситуациях было явно недостаточно. Появление бронированной техники и сложившаяся военная обстановка на поле боя нередко требовала использование автоматического оружия большей огневой мощности. Решить эту задачу могло только увеличение калибра. Сначала появились пулеметы калибром 12,7 мм, а после окончания Второй Мировой войны настала эпоха господства на поле боя крупнокалиберного автоматического оружия. Крупнокалиберный пулемет Владимирова калибром 14,5 мм стал самым мощным в мире из всех пулеметов, обладающих крупным калибром.

Предпосылки к созданию крупнокалиберного пулемета

После окончания Первой Мировой войны и окончания боев на фронтах Гражданской войны в России перед военным открылась неутешительная картина. Появление на поле боя бронированных автомобилей и танков свело на нет преимущества автоматического оружия.

На первых образцах бронетехники стояла тонкая листовая броня толщиной 2-4 мм, которая достаточно легко пробивалась винтовочным патроном. Увеличение брони на пару, тройку миллиметров позволило улучшить уровень защиты боевых машин. Теперь ни броневики, ни танки не боялись огня пехотного оружия. Пехота могла теперь легко прятаться от кинжального пулеметного огня за броней, находясь внутри транспортеров. Для стрелкового автоматического оружия требовался больший калибр, способный поражать бронированные цели.

Аналогичные требования поступали и со стороны авиации. Росла скорость самолетов, увеличились размеры машин. Использовать пулеметы, стреляющие обычными винтовочными патронами, становилось неэффективным. Появление на вооружении пулеметов калибром 12,7 мм на какой-то момент решило ситуацию. В Советском Союзе крупнокалиберный пулемет конструкции Дегтярева-Шпитального стал настоящим тружеником на фронтовой ниве. Оружие стояло на оснащении легкобронированной техники, авиации и военно-морского флота. Однако боевой опыт снова указал на необходимость увеличения пулеметного калибра. К этому имелись все предпосылки. В распоряжении конструкторов имелся мощный патрон калибра 14,5 мм, специально созданный для противотанковых ружей и мощные авиационные орудия.

Пулемет С.В. Владимирова стал результатом долгой и трудной конструкторской работы. Результаты, полученные уже в ходе боевого применения оружия, подтвердили правильность конструкторской мысли.

История рождения крупнокалиберного пулемета Владимирова

Боевой опыт Второй Мировой войны дал обильную почву для последующего применения авиационных пушек в сухопутных целях. Подобная практика имела место еще в ходе военных действий, когда на оснащение танков Т-60 шли 20-ти мм авиационные пушки ТНШ или ШВАК. Отличными пробивными и баллистическими характеристиками отличался патрон БС, используемый в ПТР. Требовалось совместить мощный снаряд и отлаженную автоматику авиационной пушки.

Пробные попытки создать под патрон калибра 14,5 мм автоматическое оружие предпринимались еще в 1942 году. Новое оружие могло бы легко уничтожать легкобронированную технику немцев и эффективно противостоять воздушным атакам бронированных пикировщиков Ю-87.

С трудной задачей решил справиться коллектив ОГК завода №2, которым на тот момент руководил Семен Владимирович Владимиров. Идея заключалась в том, чтобы путем модернизации приспособить под новый калибр авиационную пушку В-20. Выбор на В-20 пал неслучайно. В отличие от других авиационных орудий, это изделие имело автоматику с коротким ходом ствола. Уже в ноябре 1943 года прототип был создан и поступил на заводские испытания. Зимой 1944 года пулемет получил станок и поступил в таком оснащении на испытательный войсковой полигон.

Первые стрельбы показали, что конструкторы оказались на правильном пути. Главное артиллерийское управление обязало завод поставить в течение 2-х месяцев партию из 50 станковых пулеметов для проведения комплексных войсковых испытаний. Изделие получило название пулемет КПВ-44. Стремительное начало оказалось обманчивым. Военные заводы в годы войны были загружены оборонным заказом и мощностей для производства опытных партий оружия не хватало. Только после окончания войны состоялось реальное рождение нового пулемета.

Первые послевоенные испытания указали на недостатки конструкции. Для оружия требовались более мощные станки, которые были бы способны противостоять огромной силе отдачи. В 1946 году для оснащения пулемета поступил новый станок зенитного образца, созданный для одиночного, спаренного или счетверенного оружия. В дальнейшем именно эти варианты станков стали основными для зенитных установок ЗПУ-1, ЗПУ-2 и ЗПУ-4, стоящих на вооружении Советской Армии.

Для оснащения пехотных подразделений пулемет нуждался в принципиально новом станке. Колесный станок появился вместе с тумбовой установкой в 1948 году. Не замедлила появиться и турель для установки крупнокалиберного пулемета КПВ. Пулемет рассчитывали передать не только на вооружение Советской Армии, но и отправить на оснащение военно-морского флота. Только в 1949 году после многолетних испытаний и переделок пулемет в окончательном варианте был принят на вооружение. Прежнее название КПВ-44 было заманено на новое ПКП – «14,5 мм пехотный крупнокалиберный пулемет». Однако это название ни в среде военных экспертов, ни в войсках не прижилось. Новое оружие стали просто называть пулемет Владимира крупнокалиберный или КПВ.

Основным сборочным предприятием стал Ковровский механический завод им. Дегтярева. За создание нового мощного крупнокалиберного пулемета коллектив конструкторов был отмечен Сталинской премией.

Конструкция пулемета КПВ

Принятый на вооружение в 1949 году пулемет Владимирова стал универсальным автоматическим оружием. В качестве боеприпасов пулемет мог использовать всю номенклатуру боеприпасов, входящих в боекомплект противотанковых ружей. Пулемет мог с одинаковым успехом вести огонь на расстоянии 2 км бронебойными, разрывными и зажигательными снарядами.

Основные характеристики оружия следующие:

- масса пулемета без боезапаса – 52,3 кг;

- калибр 14,5 мм;

- темп стрельбы 600 выстрелов в мин;

- питание ленточное или магазинное.

При всех своих характеристиках оружие выглядело мощно и внушительно. Особенно поражала его огневая мощь. Прицельная дальность составляла 800-1000 метров. На этом расстоянии пулемет легко пробивал броню толщиной 20 мм. С более близкого расстояния от огня КПВ не могла спасти даже 32 мм броня.

Конструкция пулемета

В основе пулемета конструкторы постарались использовать автоматику с авиационной пушки В-20. Орудие имело короткий ход ствола при отдаче. Та же схема легла в основу и крупнокалиберного пулемета. Ствол запирался путем поворота только личинки затвора. Боевые выступы на корпусе личинки при запирании закручивались за выступы на казеннике ствола. Другими словами, выступы на личинке — аналог прерывающейся резьбы, которая используется в орудийных системах. Вращение личинки обеспечивалось за счет штифта, скользящего специальным пазам в ствольной коробке.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова имел автоматику, основанную на работе ствола с коротким ходом в момент отдачи. Запирание ствола осуществлялось за счет сцепления личинки с муфтой ствола. После каждого выстрела ствол вместе с затвором перемещался назад, действуя на ствольную и возвратно-боевую пружину. В момент возвратного хода ствол и затвор расщеплялись. Под воздействием пружины ствол возвращался в первоначальное положение, тогда как затвор продолжал движение назад. Специальный подаватель действовал на новый патрон, который по специальным пазам личинки опускался вниз, выталкивая пустую гильзу. После определенного действия затвор под воздействием боевой пружины возвращался в боевое положение, проталкивая патрон в патронник. Канал ствола в этот момент запирался.

Оружие имело сменный ствол, который на защелке крепился непосредственно к ствольной коробке. Вместе со стволом снимался и перфорированный кожух. Для уменьшения отдачи в момент выстрела на конце ствола пулемета стоял надульник.

Боепитание пулемета осуществлялось двумя способам, с помощью металлической ленты на 40 патронов или из металлического короба, рассчитанного на 50 патронов. Последний вариант использовался на танковых пулеметах. Лента могла подаваться с любой стороны. Для ведения огня требовалось только переустановить лентоприемник. Конструкция пулемета позволяла вести огонь только в автоматическом режиме при открытом затворе. Следует отметить, что ударно-спусковой механизм для пехотного варианта устанавливался на станке. Другая модификация оружия КПВТ – крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, имела электроспуск дистанционного действия.

Изделие не имело своего прицела. Для пехотного варианта нередко использовался оптический прицел. Зенитные пулеметы оснащались прицельными приспособлениями соответствующего образца. Пулемет был оснащен предохранителем, благодаря которому осуществлялась блокировка случайного выстрела.

Боевое использование КПВ и его модификации

В пехотных войсках пулемет не нашел широкого применения. Основная причина прохладного отношения бойцов к такому мощному оружию — большой вес пулемета. Однако для зенитчиков и танкистов оружие стало незаменимым. Пулемет калибром 14,5 мм прекрасно справлялся с боевой задачей при стрельбе по легкобронированным целям и низколетящим объектам. Большой вес пулемета компенсировался возможности его установки во вращающейся башне бронированных машин. Танковая модификация — КПВТ была принята на вооружение в Советской Армии и в Военно-Морском флоте в 1955 году. Пулемет устанавливали на танки Т-10, БТР модификаций 60,70 и 80. Стоял пулемет Владимирова и на БРДМ-2.

Оружие имело некоторые отличия в конструкции от базовой модели КПВ. Чтобы пулемет мог быть установлен в башню самостоятельно или в спарке с орудием, изделие оснащалось ствольной коробкой укороченного типа. Выброс гильз осуществлялся вперед на большое расстояние. Для ведения стрельбы пулемет оснащался дистанционным спуском на электроприводе.

Для работы в тесноте броневого корпуса танковая модификация пулемета имела механизм дистанционной перезарядки. Для лучшего охлаждения ствола на танковой версии диаметр кожуха был увеличен.

Зенитные установки ЗПУ-1, ЗПУ-2 (спарка) и ЗПУ-4 (счетверенная установка), созданные на базе КПВ, были приняты на вооружение в 1949 году. Высокие боевые характеристики обусловили широкую сферу боевого применения оружия этого типа. Зенитная модификация пулемета устанавливалась на военных судах и катерах пограничной охраны.

Боевое крещение КПВ получил во время Вьетнамской войны. Снятый к тому времени с производства пехотный вариант пулемета, зенитные установки ЗПУ-1 и ЗПУ-2 поставлялись армии Северного Вьетнама. Вьетнамские бойцы с помощью этого оружия успешно отражали воздушные атаки вертолетов армейской авиации США, уничтожали автотранспорт и легкую бронетехнику подразделений армии США и Южного Вьетнама.

Массово применялся крупнокалиберный пулемет Владимирова во время Афганской войны. В ходе конфликта мощное оружие оказалось у обеих противоборствующих сторон.

Пулемет Владимирова сегодня

Снятый с вооружения КПВТ до сих пор остается основным оружием на бронетранспортерах (БТР) всех ранних модификаций, стоящих на вооружении российской армии и подразделений армий других государств. Современные условия на поле боя выдвигают новые требования к основным видам автоматического стрелкового оружия. Крупнокалиберный пулемет все чаще становится оружием с ограниченной сферой применения. На вооружении некоторых пехотных частей продолжают оставаться КПВ в зенитном варианте исполнения. Бои в условиях ограниченного использования артиллерии и бронетехники выдвигают на передний план именно крупнокалиберные пулеметы, которые своим огнем способны эффективно оказать огневую поддержку.

Спустя 69 лет КПВ остается надежным и мощным оружием ближнего боя. Обладая колоссальной огневой мощью, пулемет эффективен при обороне стационарных позиций. Большая часть легкобронированной техники имеет на оснащении именно это оружие.

«Нас часто соблазняет мысль, каким грозным оружием был бы против танков противотанковый пулемёт… Противотанковый пулемёт мог бы быть решающим огневым средством в деле отражения атак противника и уничтожения его живой силы»

Письмо фронтовиков конструктору Дегтяреву

КПВТ - крупнокалиберный (14,5 мм) пулемёт Владимирова танковый. Грозное оружие против наземных. воздушных и надводных целей. Именно такая расшифровка пулемета КПВТ (аббревиатуры) правильная. Применяется для уничтожения огневых точек и личного состава сил противника, защищённых лёгкой бронёй или находящихся в фортификационных сооружениях временного типа, поражения авиации на малых высотах.

История создания

Совершенствование технических средств доставки личного состава, применение бронирования её уязвимых частей в ходе Первой Мировой войны, определила необходимость разработки более мощного стрелкового вооружения для уничтожения противника. Ответом на запросы военных стал пулемет КПВТ, характеристики которого удовлетворили требования Минобороны.

| Год | Событие |

| 1943 | По поручению Правительства страны под руководством Владимирова С.В. создан первый прототип крупнокалиберного пулемёта. Основой для разработки использована авиационная пушка В-20, которая комплектовалась автоматической системой с коротким ходом ствола |

| 1944 | Разработан станок для пулемёта и первые образцы нового оружия поступили на полевые испытания. Результат характеризовался положительно – дано поручение изготовить, не менее пятидесяти образцов в течение двух месяцев. Пулемёт назвали «КПВ-44» |

| 1946 | Разработан станок зенитного образца в трёх вариантах: одноствольного, двух и четырех ствольных исполнений. В последствии эти варианты крепления начали использовать для зениток ЗПУ-1, ЗПУ-2, ЗПУ-4 |

| 1948 | Разработаны несколько вариантов установки пулемёта: колёсный ход, тумбовое и турельное крепление |

| 1949 | Закончены работы по доводке пулемёта, что позволило его поставить на вооружение Советской Армии и Военно-морского флота |

| 1950 | Начата разработка спаренной пулемётной установки в интересах ВДВ |

| 1952 | Прошли успешные испытания разрабатываемого изделия для десантников |

| 1953 | Поступил заказ на доработку пулемёта для транспортировки силами одного военнослужащего в горах |

| 1954 | Установка взята на вооружение — «14.5 зенитно-пулемётная установка ЗУ-2» |

| 1956 | «Горная» версия прошла успешные испытания, но на вооружение не поставлена |

| 1960 | В период Вьетнамской войны поступил заказ на модернизацию, позволяющую вести результативный огонь в условиях джунглей по самолётам американских захватчиков |

| 1967 | В ходе модернизации КПТ был доработан до версии КПВТ |

С 1967 по настоящее время КПВТ находится на вооружении армий многих стран мира.

Технические характеристики пулемета КПВТ (ТТХ)

Технические характеристики КПВТ представлены в таблице:

| ТТХ | Значение |

| Калибр | 14,5 мм |

| Нарезы ствола, шт. | 8.0 |

| Автоматическая система | газоотводная, короткий ход |

| Скорость пули КПВТ, м/с | 990.0-1000.0 |

| Скорострельность боевая, выстрелов/минуту | 70.0-80.0 |

| Прицельная дистанция по земным целям, м | 2000.0 |

| Дистанция стрельбы по воздушным объектам, м | 1500.0 |

| Эффективное ведение огня, м | 1600.0 |

| Максимальный полёт заряда, м | 7000.0 |

| Патрон КПВТ, мм | 14.5Х114.0 |

| Вид боепитания | ленточный |

| Количество выстрелов в ленте, шт. | 40.0 |

| Вес тело/с лафетом/ короб для боеприпасов, кг | 45.7/161.5/9.5 |

| Габариты длинна общая/ ствол, мм | 2000.0/1350.0 |

Незначительными отклонениями от представленных выше характеристик пулемета КПВТ имеют ПКВТ, используемые при решении задач борьбы с воздушными и водными военными объектами противника.

Конструкция пулемета Владимирова

Крупнокалиберный пулемёт Владимирова состоит из следующих частей и механизмов:

| Наименование | Применение |

| Ствол | Специально разработан под крупный калибр КПВТ. Направляет полёт и обеспечивает набор начальной скорости пули. Ствол нарезной. Нарезы направлены вправо. У казённика повторяет контур гильзы — патронник. Промежуток между патронником и нарезкой называют пульным входом.

Внешняя сторона: у казённика – насадная муфта; посередине – направляющая муфта: с дульной стороны – поршневая нарезка и отражатель |

| Кожух ствола | Соединяет ствол со ствольным коробом. Ограничивает ход ствола при боевом применении |

| Ствольная коробка | Обеспечивает скрепление рабочих частей пулемёта, направляет затвор и ствол при работе, обеспечивает поворот боевого механизма запирания (отпирания) канала ствола.

На ней размещены: запорный механизм крепления кожуха, цапфа с креплением крышки короба, фурнитура крепления патронаприёмника |

| Затвор | Запирает ствол, накалывает патроны КПВТ, достаёт из приёмника и досылает следующий боеприпас, извлекает и удаляет отстрелянную гильзу, приводит в действие систему подачи патронов.

Состоит: личина, ударник, остов, ускоритель. Последние скреплены неподвижно |

| Спусковой механизм | Устанавливает (снимает) затвор на шептало взвода. Во избежание «скусывания» шептала в него включёно отрывное устройство. Состоит: шептало, ось с пружиной, рычаг спуска, отрыватель с основанием и пружиной |

| Возвратно-боевая пружина | Помещает затвор в крайнее положение, придаёт необходимую энергию.

Своими окончаниями она упирается с одной стороны в жёлоб затвора, другой – затыльник. Качественную работу пружины обеспечивает многожильная конструкция |

| Электроспуск | Обеспечивает работу спуска от питания 26 В (АКБ, генератор).

Состоит: толкатель, якорь с шепталом боевого взвода спускового механизма |

| Приёмник | Направляет ленту с боеприпасами, удерживает при удалении гильз.

Собрана из основания и крышки. Конструкция имеет технические окна; справа – приёмное, слева – выходное пустой ленты, сзади – для очередного боеприпаса при дозаряжании |

Широкий ряд модификаций пулемёта имеет отдельные отличия крепления на основаниях лафетных устройств, связанные с различными условиями применения этого вооружения в различных родах Вооружённых Сил России.

Принцип работы

КПВТ принадлежит к категории автоматического оружия, части и механизмы которого способны работать длительное непрерывное время. Функционирование системы пулемёта основывается на применении энергии возврата короткого ствола. Основные моменты работы представлены следующим:

- запирание боеприпаса происходит поворотом и последующим зацепления затвора к насадной муфте. Снятие нагрузки с коробки позволяет непрерывно применять оружие и не снижает боевые характеристики КПВТ;

- придание достаточной скорости затвору представляет ускоритель копирного типа;

- при воздействии боевой пружины ударник направляется в переднее положение, что приводит к накалыванию капселя и производству выстрела;

- работа механизма спуска позволяет вести только автоматический огонь;

- доставка боеприпасов к ударно-спусковому механизму происходит с помощью механизма подачи ленты;

- узел подачи ленты ползункового типа. Работа обеспечивается двигателем, приводящим в действие затворный механизм при заряжании;

- отстрелянная гильза извлекается боевой личиной. При её удалении отражателем происходит подача нового патрона.

Гильза последнего отстрелянного патрона в ленте извлекается путём дополнительного воздействия на рычаг подачи боеприпасов.

Модификации пулемёта

| Фото | Технические особенности |

|

|

КПВ – базовая модель |

|

|

КПВТ. Особенности представлены:

|

|

|

Зенитный (ЗПУ-1/ЗПУ-2/ЗПУ-4):

|

|

|

Корабельный (2М-5/2М6/ 2М7):

|

|

|

Корабельный (МТПУ):

|

|

|

Установленный на нештатные платформы и лафеты. Практика ведения военных действия свидетельствует о том, что нередки случаи попадания КПВТ и его вариантов исполнения противнику. Кустарным способом они монтировались на гражданские автомобили или иные основания и с успехом применялись в бою. Например, такую переделку афганские моджахеды именовали «Зикрат» |

Достоинства и недостатки

За годы боевого применения КПВТ показал следующие положительные характеристики:

- эффективность поражения целей на больших дистанциях , в том числе вывод из строя легкобронированной техники, уничтожение живой силы противника, скрывающихся во временных фортификационных сооружениях;

- уничтожение воздушных объектов . Возможность сопровождения огнём и поражение воздушных средств противника на низких лётных эшелонах;

- надежность . КПВТ во всех вооружённых конфликтах характеризовался, как исключительно надёжное оружие, способное выполнить огневые задачи в любых условиях;

- кучность стрельбы . Оружие позволяет вести прицельную стрельбу с минимальным коэффициентом разлёта пуль;

- механизм заряжания . Устройства подачи боеприпасов и удаления отстрелянных гильз показала исключительную надёжность и безотказность;

- простота обслуживания . Частичная разборка (сборка) для чистки и смазки частей, механизмов пулемёта доступна даже малоподготовленным бойцам. Может проводиться в неблагоприятных условиях.

Выявленные недоставки оперативно учитывались при плановой модернизации и расширении модельного ряда крупнокалиберного пулемёта Владимирова. Это дало возможность до настоящего времени занимать лидирующие позиции на рынке стрелкового оружия.

2М7

2М7