Меч самурая – совершенное оружие или раскрученный бренд. Только спрячь за спину меч – голова слетает с плеч

О японских мечах сложено немало легенд, зачастую не оправданных. Наверное, немало людей на вопрос о том, как называется японский меч, ответят — Катана. От части это правильно, но только отчасти. Классификация японских мечей дело непростое. Наиболее проста классификация, на мой взгляд, по длине.

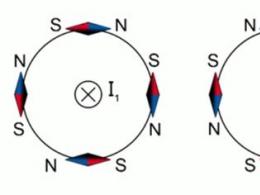

Известно, что самурай носил два меча — длинный и короткий . Такая пара называлась Дайсё (букв. «больший и меньший») и состояла из Дайто («большего меча»), мы будем называть его Катана, бывшего основным оружием самурая, и Сето («меньшего меча»), в будущем Вакадзаси, служившего запасным или дополнительным оружием, применявшимся в ближнем бою, для отрубания голов или харакири, если у самурая отсутствовал специально для этого предназначенный кинжал Кусунгобу или Танто. Если ношение большого меча Катана разрешалось только войнам самураям и аристократам, то Вакадзаси имели право носить и ремесленники и торговцы.

Кусунгобу — кинжал для ближнего боя

Итак, длинный меч назывался Дайто (Катана) — 95-120 см, короткий — Сето (Вакадзаси) — 50-70 см. Рукоять Катаны рассчитана обычно на 3,5 кулака, Вакадзаси — на 1,5. Ширина лезвия у обоих мечей — около 3-х см, толщина спинки — 5 мм, в то время как лезвие имеет остроту бритвы. Рукоять обычно обтягивается акульей кожей или обматывается таким образом, чтобы рукоять не скользила в руках. Вес Катаны около 4-х кг. Гарда у обоих мечей была небольшой, лишь слегка прикрывающей руку, имела круглую, лепестковую или многогранную форму. Называлась она «цуба».

Катана и другие японские мечи хранили на специальной подставке — Катанакакэ.

Катана, имеет несколько разновидностей, одна из них — Ко-катана (кокатана) — вариант короткого катана, входящего вместе с катаной в обычный самурай-комплект холодного оружия. Рукоять кокатана прямая без дужки, клинок мало изогнутый. Описанный в отечественной литературе экземпляр имеет длину 690 мм, длину клинка 520 мм.

Кокатана разновидность катаны

Катана крепился на поясе или за спиной. Привязывался специальным шнуром Сагэо, этот шнур мог также использоваться для связывания противника. Для ношения катана за спиной использовались специальные ножны (Ватаримаки часть ножен японского клинкового оружия, касающаяся спины при ношении).На ножнах есть Муфта — кольцо, охватывающее ножны, с помощью которого и производится крепление к портупее или поясу.

Катана — это наиболее современный и совершенный вид японского холодного оружия, его производство совершенствовало веками, предшественниками катана были:

Тати — меч, распространенный в Японии с X по XVII в, по длине равный Катана. Хотя мечи Катана также имеют приличную кривизну лезвия, в общем целом она меньше, чем у Тати. Отличается также их внешняя отделка. Она гораздо проще и строже, чем у Тати. Имеет круглую цубу. Тати обычно носился клинком вниз в паре с косигатаной.

Танто — малый самурайский меч.

Козука — японский боевой нож, используемый как холодное или метательное оружие. В повседневной жизни выполнял роль бытового ножа.

Та-чи — однолезвийный меч малой кривизны, носимый за спиной. Общая длина 710 мм.

Помимо Дайсе самурай мог носить еще и Нодати — «полевой меч» с лезвием длиной больше метра и общей длиной примерно в 1,5 м., иногда его длина достигала трех метров! Таким мечем орудовало сразу несколько самураев и единственное применение его было — поражение конных войск.

Нодати

Катана — самый крепкий меч в мире

Технология производства катана очень сложна — специальная обработка стали, многослойная (многократная) ковка, закаливание и т. д. Катана — самые крепкие в мире мечи, они способны разрубать материалы практически любой твердости, будь то мясо, кости, железо. Мастера владеющие искусством ведения боя на катана в битве с воином, вооруженным обычным европейским мечом, могли разрубить этот меч на две части, сила удара самурая и сталь катана позволяли это делать (Монучи — часть лезвия клинка у японского клинкового оружия, на которую приходится основная сила удара).

Катаной можно было одинаково легко и колоть, и рубить. Длинная рукоять позволяет активно маневрировать мечом. При этом основным хватом является положение, когда конец рукояти упирается в середину ладони, а правая рука держит ее возле гарды. Одновременное движение обеих рук позволяет описывать мечом широкую амплитуду без больших усилий. И Катана, и прямой европейский меч рыцаря весят немало, но принципы выполнения ими рубящих ударов совершенно различны. Большая часть ударов наносится в вертикальной плоскости. Принятого в Европе разделения на «блок-удар» почти нет. Есть отшибающие удары по рукам или оружию противника, отбрасывающие его оружие с линии атаки и дающие возможность на следующем шаге нанести врагу поражающий удар.

Слабости катаны

Говоря же об особенностях технологии изготовления самурайского меча, стоит отметить и слабые стороны этого процесса, а именно, обретая большую твердость и мощь по оси лезвия, данный тип меча более уязвим, если бить по его плоской стороне. Таким ударом можно перешибить Катану даже короткой булавой (или окинавскими нунчаками, которые специально применялись для ломания самурайских мечей). И если европейский меч ломается обычно на расстоянии ладони или в двух пальцах от гарды, то японский — на расстоянии 1/3 или 1/2 длины клинка от гарды.

Да, правдивы и те истории когда Катаной разрубали метал. Это возможно! Документально зафиксировано, при ударе мастера таким клинком, скорость кончика меча (Кисаки) превышала скорость звука . А если учесть и то, что мечи Катана одни из самых прочных в мире, то вывод напрашивается сам.

Тати — меч по длине равный Катана

Японский длинный меч тати. Хорошо виден волнистый узор хамон на клинке.

Самые древние катана ручной работы (ножны для катана тоже ручной работы украшались орнаментом), ценятся больше всего и передаются из поколения в поколения как семейная реликвия. Такие катана стоят очень дорого, особенно если на ней можно увидеть Мэи — клеймо с именем мастера и годом изготовления на хвостовике японского клинкового оружия — какого ни будь известного мастера.

Многие мастера оружейники из разных стран пытались скопировать катана, в результате этого получились такие известные мечи как: Три — тибетский меч, копирующий самурайский; Тайцзиньцзянь (китайский меч великого предела) разновидность цзяня; Меч корейский, японское название катана в VII-XIII вв.; и др. Но, настоящие катана можно найти только в Японии, а если катана изготовлен не в Японии — это уже не катана!

Составные части катаны:

- Примыкающее к цубе украшение, кольцо, упрочняющее ручку (муфта) - Фути (Fuchi),

- Шнур - Ито (Ito),

- Лезвие - Ками,

- Верхнее кольцо (головка) рукояти - Касира (Kashira),

- Вход в ножны - Коигути (Koiguchi),

- Оконечность ножен - Кодзири (Kojiri),

- Петля для завязок - Куриката (Kurikata),

- Бамбуковый клин для фиксации клинка в рукояти - Мэкуги (Mekugi),

- Украшение на рукояти под (или над) оплеткой - Мэнуки (Menuki),

- Хвостовик - Накаго,

- Завязки - Сагэо (Sageo),

- Кожа ската на рукоятку - Самэ (Same),

- Ножны - Сая (Saya),

- Прокладка между гардой и кольцом (шайба) - Сэппа (Seppa),

- Молоточек для разборки меча - Тэцу,

- Клинок - Тосин,

- Гарда - Цуба (Tsuba),

- Рукоять - Цука (Tsuka),

- Оплетка - Цукамаки,

- Муфта для фиксации меча в ножнах - Хабаки.

Японский короткий меч вакидзаси. Клинок и меч в ножнах.

Вакидзаси - короткий традиционный японский меч.

В основном использовался самураями и носился на поясе. Длина клинка - от 30 см до 61 см. Общая длина 50-80 см. Вакидзаси похож по форме на катану. Его носили в паре с катаной, также затыкая за пояс лезвием вверх.

В паре дайсё (два основных меча самурая: длинный и короткий) вакидзаси использовался в качестве короткого меча (сёто).

Самураи использовали вакидзаси в качестве оружия тогда, когда катана была недоступна или неприменима. В ранние периоды японской истории малый меч танто носился вместо вакидзаси. А так же когда самурай одевал доспех, вместо катаны и вакидзаси обычно использовался тати и танто. Входя в помещение, воин оставлял катану у слуги или на катанакакэ. Вакидзаси всегда носился при себе и его снимали только в случае, если самурай оставался на длительный период времени. Буси часто называли этот меч «хранителем своей чести». Некоторые школы фехтования учили использовать и катану и вакидзаси одновременно.

В отличие от катаны, которую могли носить только самураи, вакидзаси был разрешён купцам и ремесленникам. Они использовали этот меч в качестве полноценного оружия, ибо по статусу не имели права носить катану.

Более правильная классификация: Hесколько условно можно произвести классификацию оружия по длине клинка. «Танто» должен иметь клинок не короче 30 см и не длиннее 40 см, «вакидзаси» — от 41 до 60 см, «катана» — от 61 до 75 см, «тати» — от 75 до 90 см. «Одати» от 3-х сяку 90,9 см. Самый большой сохранившийся до наших дней одати имеет длину 3 м 77 см.

О выдающихся качествах мечей самураев ходят легенды. Действительно, выкованные по технологии японские клинки обладают невероятной остротой. Если верить легендам, они могут разрубать и железо, и лист бумаги на весу. Да, заточенный в бритву клинок с лёгкостью будет резать даже рисовую бумагу на весу, но рубить таким мечом железо – это значит сразу же испортить его. Для разрубания железа, заточка меча должна быть выполнена под большим углом (как на зубиле), в противном случае после удара режущую кромку придётся править, убирая щербины на клинке.

При словосочетании «японский меч», большинство сразу же подумает про катану. Действительно, катана – это японский меч, но кроме неё существовало ещё не мало разновидностей клинкового оружия самураев.

Дайсё – пара самурайских мечей

Если заглянуть вглубь истории, можно заметить, что самураи носили два меча одновременно. Один был длинный и назывался дайто (он же меч катана), второй – короткий, назывался сето (вакидзаси). Если длинный японский меч применялся в бою или на поединках, то короткий меч служил запасным оружием, когда катана ломалась. При ведении боя в ограниченном пространстве тоже использовался меч вакидзаси.

Когда самурай приходил в гости, он отдавал катану слуге при входе или оставлял её на специальной подставке. В случае внезапной опасности именно короткий меч мог спасти жизнь своего хозяина, поэтому искусству владения коротким мечом уделялось немало времени.

Если длинный меч считался привилегией правящего самурайского сословия и носить его могли только они, то короткие мечи носили богатые торговцы и ремесленники, которые старались научиться у самураев искусству владения мечом. Нужно заметить, что подобные знания в средневековой Японии ценились на вес золота и ревностно охранялись кланами. И если мастер (за огромную цену) соглашался показать приём, то он демонстрировал его только один раз, после чего с чувством выполнено долга, важно забирал вознаграждение.

Боевой самурайский меч – его параметры и разновидности

Японский меч катана или дайто имел длину от 95 до 110 сантиметров. Ширина его лезвия была около трёх сантиметров, при толщине клинка в 5-6 миллиметров. Рукоять меча обматывалась шёлковым шнуром или обтягивалась кожей акулы для предотвращения скольжения. Длина рукояти катаны составляла около трёх кулаков, что позволяло работать им с использованием двуручного хвата.

Японский меч сето или вакидзаси практически ничем не отличается от катаны, кроме длины. Она составляет 50-70 сантиметров. Естественно, что короткие мечи торговцев и самураев значительно отличались друг от друга качеством и отделкой. Короткий меч самурая, как правило, являлся частью комплекта дайсё и выполнялся в том же стиле, что и катана. Даже цуба у обоих мечей была выполнена в одном стиле.

Мечи самураев не ограничивались моделями катана и вакидзаси. Существовали ещё такие варианты этого оружия:

- Кокатана – это вариант, который иногда использовали вместо короткого меча в комплекте дайсё. Данный меч отличался практически прямым клинком, в тесных коридорах такой клинок прекрасно наносил колющие удары (легендарный меч ниндзя, возможно, произошёл именно от этой разновидности самурайского меча). Длина кокатаны составляла около 600 миллиметров;

- Тати – японский меч, распространённый с 10 по 17 века. Тати — оружие более древнее, чем катана и его носили лишь знатные самураи. Предназначался этот меч для конного боя. Его большая длина и кривизна способствовали нанесению мощного рубящего удара. Со временем боевое значение тати утратилось, и этот меч использовался в качестве церемониального или парадного оружия;

- Ногати являлся огромным мечом с длиной клинка от метра и более. Встречались мечи с трёхметровым лезвием. Разумеется, что таким оружием-монстром невозможно было управляться одному человеку. Его брали несколько самураев и рубили конные войска. Стандартными ногати вооружались самые сильные воины, которые, как правило, являлись телохранителями своего господина;

- Танто или короткий меч. Несмотря на то, что сейчас танто считается ножом, его название явно указывает, что это разновидность меча. Чаще всего танто использовали для пробивания доспехов или добивания раненого противника.

Меч катана и его разновидности носились на поясе или за спиной (самые длинные клинки). Для крепления использовался шёлковый шнур сагео, который мог использоваться для связывания врага или иных целей (особенно изобретательно использовали сагео ниндзя). Если меч носился за спиной, то для этого применялись ножны особой конструкции.

Катана – сильные и слабые стороны этого меча

Существует множество мифов, касающихся качества самурайских мечей:

- Катана сделана из стали, которая проковывается десятки тысяч раз, приобретая при этом качества настоящей дамасской стали. На самом деле сталь, которую добывали в Японии, никогда не обладала выдающимися характеристиками. Для придания необходимой твёрдости её приходилось проковывать несколько тысяч раз. В результате этого и получались многослойные клинки, которые не имели ничего общего с дамасскими сталями;

- Катана с лёгкостью рубит любой материал, будь то плоть или железо. На самом деле, японские доспехи никогда не обладали особой прочностью, поэтому разрубить их не составляло особого труда;

- Клинок катаны с лёгкостью мог перерубить европейский меч. Данная ситуация сама по себе абсурдна. Европейский меч предназначался для пробивания тяжёлых железных доспехов, а катана – для точных ударов. Если европейские рыцари могли блокировать удары мечами, самураи уклонялись от ударов, так как один единственный удар по мечу мог выщербить режущую кромку меча. Техника мечевого боя самураев кардинально отличалась от боя рыцарей.

Скорее всего, миф о качестве японских мечей произошёл от того, что катана легко перерубала лёгкие шпаги европейцев, у которых в эту эпоху уже не было тяжёлых мечей.

Часто можно услышать мнение, что катаной можно как рубить, так и наносить эффективные колющие удары. На самом деле колоть катаной достаточно неудобно. Её форма подчёркивает, что главное её предназначение – это рубка. Конечно, существуют самурайские мечи, способные разрубить железо, но это единичные экземпляры. Если сравнивать их с общим количеством европейских мечей, способных на такой же подвиг, то сравнение получится не в пользу катаны.

Слабые стороны клинка самурайского меча заключались в следующем:

- Так как катана не предназначена для фехтования, главной её слабостью является хрупкость;

- Обладая большой твёрдостью, клинок катаны может легко сломаться от удара в плоскость клинка, поэтому в бою самураи тщательно берегли своё оружие, которое могло стоить годового дохода крупной деревни;

- Кстати, клинок катаны можно было сломать, ударив по его плоской стороне нунчаками.

Из каких частей состоит самурайский меч

Любой самурайский меч, вне зависимости от размеров, состоит из следующих частей:

- Непосредственно сам клинок катаны, который вставляется и вынимается из рукояти при помощи специальных бамбуковых клиньев;

- Рукоять, размеры которой зависят от вида самурайского меча и личных предпочтений владельца;

- Гарда, она же цуба, несущая больше декоративную роль, чем защитную;

- Оплётка рукояти. Для этого использовали шёлковый шнур, который наматывался на рукоять по особой схеме;

- Для фиксации меча в ножнах служила муфта хабаки.

Устройство меча достаточно простое, но требует очень тщательной подгонки деталей.

Вакидзаси – напарник катаны

Короткий меч вакидзаси носился в паре с катаной. Его общая длина составляла 50-80 сантиметров, из них 30-60 приходилось на клинок. Своим видом вакидзаси полностью копировал катану, только держали его одной рукой (хотя в случае необходимости можно было применять двуручный хват). Для торговцев и ремесленников вакидзаси был главным оружием и носился в паре с танто.

Самураи пользовались коротким мечом в замках или тесной схватке, когда для длинного меча не было простора. Хотя считается, что катана и вакидзаси — это боевой набор, чаще всего самураи носили их в мирное время. На войну брался более серьёзный меч – тати, который помимо длины, был ещё родовым оружием. Вместо вакидзаси использовали танто, который прекрасно пробивал доспехи противника в ближнем бою.

Так как часто вакидзаси оставался единственным доступным воину оружием (так как при входе в чужой дом в качестве гостя, самурай в обязательном порядке снимал катану). В связи с этим, искусству владения коротким мечом уделялось много времени. Некоторые кланы даже практиковали бой с катаной в одной руке, а вакидзаси в другой. Искусство боя с оружием в каждой руке встречалось достаточно редко и для противника чаще всего являлось полной неожиданностью.

Вакидзаси самурай носил в повседневной жизни почти всегда. Данный меч часто называли «Хранитель достоинства и чести», так как он постоянно был под рукой.

Как правильно носить катану

Японский меч носится с левой стороны (для левши допускается носить его справа) в специальных ножнах. Ножны удерживаются поясом, который называется оби. Катана носится в таком положении, что её лезвие направлено вверх. Такое положение меча позволяет вытащить его и нанести смертельный удар одним движением (сейчас существует такое боевое искусство как йайдо, где оттачивается именно такая техника).

При появлении угрозы или в окружении недоброжелателей самурай брал катану в ножнах в левую руку, чтобы в случае опасности мгновенно достать её правой рукой. Если же он хотел показать своё доверие к собеседнику, то катана держалась в правой руке. Когда самурай садился, катана ложилась в пределах досягаемости (если она не сдавалась при входе в чужой дом).

Техника боя катаной

Хотя формально катана считается мечом (даже двуручным), по принципу своего действия это скорее сабля. Не стоит думать, что японскими мечами фехтовали, как показывают в современных фильмах. Настоящий самурай должен был убить врага одним единственным ударом. Это вовсе не прихоть, а необходимость беречь дорогостоящие клинки, так как достать новый было достаточно проблематично.

Длинный клинок самурайского меча позволял совершать широкий диапазон различных ударов. Так как катана чаще всего держалась двумя руками, одним ударом можно было не только отрубить голову или конечность, но и разрубить противника пополам.

В бою с использованием катаны существует три основные стойки:

- Дзедан – верхняя стойка;

- Чудан – стойка на среднем уровне;

- Гэдан – стойка нижнего уровня.

Для боя с использованием самурайского меча нужно учитывать и анализировать все движения противника и понимать его стиль ведения боя. В соответствие с этим, следует планировать свои атаки, причём осуществление должно следовать как можно быстрее.

Сейчас, когда японское фехтование (кэндо и йайдо) достаточно популярно, несложно найти секцию, где занимаются этим увлекательным видом спорта. Несколько подобных школ в Японии ведут свою родословную от самурайских клановых школ эпохи средневековья. В период запрета на ношение мечей многие школы исчезли, но некоторым удалось сохранить древние традиции владения мечом до наших дней.

Как достигалась такая острота клинка катаны

Хотя японский металл был достаточно низкого качества, техника ковки, применяемая кузнецами Японии, позволяла ковать клинки отличного качества. Благодаря множеству слоёв, получаемых в процессе ковки, острота катаны была на высоте. Зонная закалка и тщательная полировка придавали лезвию ещё более выдающиеся качества.

Сейчас в любом сувенирном магазине можно купить копию самурайского меча, который годится только для украшения интерьера. Настоящие катаны стоят достаточно дорого. Если вы хотите приобрести недорогую, но качественную реплику японского меча, закажите его у кузнеца, который работает по старинной технологии.

Здесь вам будет описано как сделать ножны для меча. Но если осилите этот материал сможете сделать ножны для ножа. Если у вас есть меч, то у вас должны быть ножны для меча. Рыцари и пехотинцы носили мечи в ножнах, а не заткнув за поясом или в мешке. Тот кто мог позволить себе приличный меч - мог позволить себе и приличные ножны. В простейшем случае ножны представляли собой кожаный чехол, но такой вариант для рыцаря не подойдет. Для знатного и обеспеченного человека подойдут ножны с деревянной основой покрытые хорошо выделанной кожей и укрепленные и украшенные металлическими деталями. Вместо кожи для покрытия деревянной основы применялась и ткань, но кожа предпочтительней. Если не где или не за что купить кожу, то пустите под нож старый диван.

Инструкция и немного терминологии

Устье - верхний наконечник ножен, предохраняющий ножны от повреждений, именно в него вставляется меч. Металлические клинок и гарда могут повредить ножны, поэтому эта деталь в ранние периоды (6-11 век) часто была металлической: железной, из сплавов меди, нередко позолоченной. Но у рассматриваемого у нас варианта 13-14 век устье из выступающих кожаных лент, не так красиво и прочно, зато не стучит некстати. Эта деталь присутствует у ножен часто.

Наконечник ножен - металлическая выгнутая пластинка, а то и колпак, предохраняющий нижний конец ножен от повреждений. Устья у ножен может и не быть но наконечник присутвует почти обязательно. Наконечник также может быть богато украшен. В качестве дополнительного элемента на наконечнике может быть "башмак" - шип или выступ для дополнительной защиты ножен от протирания об землю.

Перевязь - кожаная или матерчатая петля, которой крепились ножны меча, значительная часть этой статьи посвящена перевязи для меча.

|

|

| Общий вид ножен с подвесными ремнями, относящиеся к Западной Европе 1220-1320г. Необходимые материалы дерево (плотное с тонкими волокнами, но не твердое - ясень или тополь), кожа 2 мм (корова или козел), клей эффективно взаимодействующий с кожей, очень острый нож (лучше скальпель). Такая схема необходима для нужного наклона ножен. Такой тип ножен идеально подходит под меч Тип XIII. Реконструкция Эварта Окшота | Подробная инструкция по изготовлению ножен. Сохраните себе на жесткий диск компьютера и распечатайте, её вполне достаточно для работы. Составлено Петром Йонссоном для My Armory, перевод мой, оригинал ссылка |

Изготовление деревянной основы для ножен

Как видно из схемы ножны делаются по уже готовому клинку, а не то под готовые ножны придется делать меч. Нет необходимости использовать дуб или бук. Но и сосна не подойдет из-за своей пористости, в данном примере используется тополь. Использовался мездровый столярный клей. Периодически проходили примерки и подгонки под меч. Когда оптимальная внутренняя форма была вырезана то мастер покрыл её разбавленным клеем, для того чтоб сталь клинка не так стирала внутреннюю деревянную поверхность. Для качественного склеивания двух половинок ножен могут быть применены специальные зажимы.

Хорошая рабочая схема от Gaffer

|

| Берем доску из ясеня или тополя. Которая должна быть на 1/4 толще и немного длиннее и шире будущего изделия. И распиливаем её по толщине на двое, а можно сразу взять сразу две доски. Делаем разметку карандашом по готовому изделию. |

|

| На следующем этапе необходимо взять стамеску и наждачную бумагу. И не спеша снимать стружку до появления необходимого углубления. После работы стамеской рыхлую поверхность ровнять наждаком. И внимание, после работы наждаком старательно стереть все оставшиеся пещинки чтобы они впоследствии не царапали клинок меча. |

|

| На самом деле не так важно когда мы будем склевать половинки ножен от меча. Куда важнее правильно обстругать доски. Тут пригодится опыт работы с деревом, хорошо если он у вас есть. |

Простая схема от Gaffer

Может показаться что этот метод не столь прост, но на самом деле ножны сделать так проще. Но годится только для тупого меча без хоть сколько-нибудь выраженных лезвий, то есть под "бугуртооптимальный меч". Для этого нам потребуется доска немного толще нашего клинка, и в три раза шире его. Нам необходимо разрезать на четыре части две из которых будут немного шире клинка, и две узкие. Можно и не разрезать одну доску, а сделать её из разных досок.

|

|

| Естественно: кладем клинок на доску и размечаем будущую выемку карандашом. | Сплошная линия показывает нашу разметку карандашом, а пунктирная показывает где нам необходимо будет отпилить. Линия распила отступает обычно на 9 мм от разметки, но у вас волне может быть и по другому. Это индивидуально |

|

|

| Доска после обреза по пунктирной линии. Линия разметки клинка все еще видна. Нам необходимо сделать еще одну такую доску. | Теперь нам нужно приклеить по узенькой дощечке к краям линий лезвия. |

|

|

| Здесь две узкие дощечки наклеены на широкую. Обратите внимание на брусок, приклеенный к кончику ножен. | Теперь мы клеим верхнюю часть ножен. Постарайтесь сделать так чтоб она соответствовала нижней. |

|

|

| На приведенном здесь рисунке показаны все четыре склеенные части. Нужно подождать несколько часов пока клей высохнет. | Далее срезаем две боковые дощечки для получения правильного прямоугольника. |

|

|

| Далее прямоугольник превращаем в красивый овал. Тут опять нужно работать очень осторожно чтоб не срезать слишком много дерева. | Сам готовый деревянный каркас ножен показан ниже. Во избежание неприятного стука гарды ножен об устье у устья есть кусочек кожи. |

Фото процесса изготовления деревянного каркаса для ножен

Деревянная основа от Aaron Schnatterly

Деревянная основа от Gaffer

Кожаное покрытие для ножен

Для идеальной гладкости дерево ножен нужно обработать нулевой наждачной бумагой или на шлифовальном станке, неровности потом выступят на коже. Опять же проследите чтоб на поверхности не осталось песчинок от наждака. Наконечник ножен несколько велик, но после того как на ножны будет одет кожаный чехол он как-раз будет по размеру.

Перед покрытием деревянного каркаса кожей, по инструкции необходимо установить шнурки. Для выяснения необходимой ширины сначала обмотайте деревянную основу ножен газетой. Оптимальную ширину все равно придется поначалу подбирать путем проб и ошибок, поэтому лучше сразу отрезать кусок по шире. Для оптимального облегания лучше обтягивать мокрой кожей - для этого прополощите отрез кожи в теплой воде, а лучше (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. Так кожа растянется, а потом после установки высохнет и уменьшиться. Для периодического смачивания кожи используйте распылитель

|

|

| Тут нейлоновые веревочки приклеены к деревянной основе ножен. Так мы формируем стояки для ременной перевязи. | Кожаное покрытие приготовлено к установке, вам понадобится 60-90 грамм (2-3 унции) кожи растительного дубления. Следите за равномерностью пробиваемых отверстий. |

|

|

| Первые две картинки показывают возможный брак. А именно когда между двумя краями кожи слишком большой зазор. И когда количество кожи велико она некрасиво морщится и может слезть с деревянной основы. Третья картинка показывает правильный вариант с небольшим зазором, который оптимален при использовании ножен и дает возможность в случае скажем повреждения кожи ножен намочив кожу снять её и заменить. | Помните, что мокрая кожа - это почти пластилин. То есть вмятины которые вы случайно оставите на ней могут остаться на всегда. Сшивайте кожу вощеной льняной нитью или толстой капроновой, обычная швейная нить не годится из за малой прочности. Исторические примеры знают сшивание тонкой медной (а то и золотой) нитью. Поскольку самый кончик ножен будет закрывать наконечник, кожей его закрывать незачем. |

|

|

Выше приведенные рисунки показывают как применяется одновременно две иглы для шитья кожи. Ни в коем случае не подумайте что одна нить должна быть синей, а другая красной. Обычно нужно брать каждой нити в 4 раза больше длины ножен и лучше начинать процесс от нижнего кончика, периодически подтягивайте нити для равномерной тугости шва, если нить заканчивается то завязывайте узел, а не ваша конструкция разлезется. Выше приведенные рисунки показывают как применяется одновременно две иглы для шитья кожи. Ни в коем случае не подумайте что одна нить должна быть синей, а другая красной. Обычно нужно брать каждой нити в 4 раза больше длины ножен и лучше начинать процесс от нижнего кончика, периодически подтягивайте нити для равномерной тугости шва, если нить заканчивается то завязывайте узел, а не ваша конструкция разлезется.

|

|

|

|

| Тут выше показано как было закончено устье ножен. Если делать так - то у ножен будет законченный вид. Сначала обметайте в одну сторону, а потом в другую. | |

|

|

| Тут "искусственные сухожилия" обернуты вокруг стояков. Так нужно сделать для выделения стояков и установки ремней. Это нужно из-за применяемого нами типа перевязи. | |

Подготовка и установка ремней на ножны

Ножны для ролевых игр

Тут показаны три примера подвешивания ножен. На особую историчность они не претендуют, главное тут удобство. Без страха можно применять на ролевых играх по произведениям Джона Толкиена. Для окраски использовался обычный Tandy краситель кожи. Причем ножны были окрашены при помощи опрыскивателя, а ремешки окрашены кистью. Краску предварительно лучше проверить на кусочке кожи, а то цвет указанный на упаковке может сильно отличатся от того что мы получим в итоге. После высыхания краски ножны были покрыты тремя слоями воска для кожи.

Исторически достоверный способ изготовления ременной перевязи для ножен

Вот посмотрите на два исторически достоверных экземпляра ножен. Далее будет подробная инструкция по изготовлению подобных ножен. Удобство в ношении и извлечении меча из таких ножен вас приятно удивит. Тиснения и всяких прочих украшательств по коже тут не производилось.

Ножны уже готовы теперь готовим место для перевязи. Предполагается что кожа еще влажная и хорошо растягивается и вы её не покрасили. Первое что мы хотим сделать так это двойные прорези в верхней части ножен, недалеко от устья. На рисунке и на примере ширина прорезей 5 мм, вы можете изменить её по своему усмотрению. Для разметки используйте карандаш, а не шило. Ширина прорези должна быть немного больше ремешка, в данном примере ширина ремешка 1,27 (1/2 дюйиа) и ширина прорези 1,58 см (5/8 дюйма).

Мало какой другой вид оружия оставил подобный след в истории нашей цивилизации. В течение тысячелетий меч был не просто орудием убийства, но и символом мужества и доблести, неизменным спутником воина и предметом его гордости. Во многих культурах меч олицетворял достоинство, лидерство, силу. Вокруг этого символа в Средние века, формировалось профессиональное воинское сословие, вырабатывалось его понятия чести. Меч можно назвать реальным воплощением войны, разновидности этого оружия известны практически всем культурам античности и средневековья.

Рыцарский меч Средневековья символизировал, в том числе, христианский крест. Перед посвящением в рыцари меч держали в алтаре, очищая оружие от мирской скверны. Во время обряда посвящения оружие подавал воину священник.

С помощью меча посвящали в рыцари, это оружие обязательно входило в состав регалий, используемых при коронации венценосных особ Европы. Меч – один из самых распространенных символов в геральдике. Его мы повсеместно встречаем в Библии и Коране, в средневековых сагах и в современных романах-фэнтези. Однако несмотря на свое огромное культурологическое и общественное значение, меч в первую очередь оставался оружием ближнего боя, с помощью которого можно было отправить неприятеля на тот свет максимально быстро.

Меч не был доступен каждому. Металлы (железо и бронза) были редкостью, стоили дорого, а на изготовления хорошего клинка уходило много времени и квалифицированного труда. В раннем Средневековье нередко именно наличие меча отличало предводителя отряда от рядового воина-простолюдина.

Хороший меч — не просто полоса прокованного металла, а сложное композитное изделие, состоящее из нескольких кусков разной по характеристикам стали, правильно обработанной и закаленной. Европейская промышленность смогла обеспечить массовый выпуск хороших клинков только к закату Средневековья, когда значение холодного оружия уже начало снижаться.

Копье или боевой топор были куда дешевле, да и обучиться владеть ими было гораздо проще. Меч являлся оружием элиты, профессиональных воинов, однозначно статусной вещью. Для достижения настоящего мастерства мечник должен был тренироваться ежедневно, на протяжении многих месяцев и лет.

Исторические документы, дошедшие до нас, говорят, что стоимость меча среднего качества могла равняться цене четырех коров. Мечи работы известных кузнецов ценились гораздо дороже. А оружие элиты, украшенное драгоценными металлами и камнями, стоило целого состояния.

В первую очередь меч хорош своей универсальностью. Его можно было эффективно использовать в пешем бою или на лошади, для нападения или защиты, в качестве основного или вспомогательного оружия. Меч прекрасно подходил для личной защиты (например, в поездках или в судебных поединках), его можно было носить с собою и в случае необходимости быстро применить.

Меч имеет низкий центр тяжести, что значительно облегчает управление им. Фехтовать мечом значительно менее утомительно, чем размахивать палицей сходной длины и массы. Меч позволял бойцу реализовывать свое преимущество не только в силе, но и в ловкости и скорости.

Основным недостатком меча, от которого оружейники пытались избавиться на протяжении всей истории развития этого оружия, являлась его малая «пробивная» способность. И причиной этому также было низкое расположение центра тяжести оружия. Против хорошо бронированного противника лучше было использовать что-нибудь другое: боевой топор, чекан, молот или обычное копье.

Теперь следует сказать несколько слов про само понятие этого оружия. Меч – это вид холодного оружия, обладающий прямым клинком и служащий для нанесения рубящих и колющих ударов. Иногда к этому определению добавляют и длину клинка, которая должна быть не менее 60 см. Но короткий меч иногда бывал еще меньше, в качестве примеров можно привести римский гладиус и скифский акинак. Самые большие двуручные мечи достигали почти двухметровой длины.

Если оружие имеет одно лезвие, то его следует относить к палашам , а оружие с изогнутым клинком – к саблям. Знаменитая японская катана на самом деле не меч, а типичная сабля. Также не следует причислять к мечам шпаги и рапиры, их обычно выделяют в отдельные группы холодного оружия.

Как устроен меч

Как уже было сказано выше, меч – это прямое обоюдоострое холодное оружие, предназначенное для нанесения колющих, рубящих, режущих и рубяще-колющих ударов. Его конструкция очень проста – это узкая полоска стали с рукоятью на одном конце. Форма или профиль клинка менялась на протяжении всей истории этого оружия, она зависела от техники боя, которая главенствовала в тот или иной период. Боевые мечи разных эпох могли «специализироваться» на рубящих или на колющих ударах.

Разделение холодного оружия на мечи и кинжалы также является несколько условным. Можно сказать, что короткий меч имел более длинный клинок, чем собственно кинжал — но провести четкую границу между этими видами оружия не всегда легко. Иногда используется классификация по длине клинка, в соответствии с ней выделяют:

- Короткий меч. Длина клинка 60-70 см;

- Длинный меч. Размер его клинка составлял 70-90 см, его мог использовать и пеший и конный воин;

- Кавалерийский меч. Длина клинка более 90 см.

Вес меча колеблется в очень широких пределах: от 700 гр (гладиус, акинак) до 5-6 кг (большой меч типа фламберг или эспадон).

Также мечи часто делят на одноручные, полуторные и двуручные. Одноручный меч обычно весил от одного до полутора килограмм.

Меч состоит из двух частей: клинка и эфеса. Режущая кромка клинка называется лезвием, заканчивался клинок остриём. Как правило, он имел ребро жесткости и дол – углубление, предназначенное для облегчения оружия и придания ему дополнительной жесткости. Незаточенная часть клинка, прилегающая непосредственно к гарде, называется рикассо (пятка). Клинок также можно разделить на три части: сильная часть (нередко ее вообще не затачивали), средняя часть и остриё.

В состав эфеса входит гарда (в средневековых мечах она часто имела вид простой крестовины), рукоять, а также навершие, или яблоко. Последний элемент оружия имеет большое значение для его правильной балансировки, а также предотвращает соскальзывание руки. Крестовина также выполняет несколько важных функций: она не допускает соскальзывания руки вперед после нанесения удара, защищает руку от удара о щит противника, крестовину использовали и в некоторых фехтовальных техниках. И только в последнюю очередь крестовина защищала руку мечника от удара оружия противника. Так, по крайней мере, следует из средневековых пособий по фехтованию.

Важной характеристикой клинка является его поперечное сечение. Известно множество вариантов сечения, они менялись вместе с развитием оружия. Ранние мечи (во времена варваров и викингов) часто имели линзовидное сечение, которое больше подходило для нанесения режущих и рубящих ударов. По мере развития доспехов все большую популярность получало ромбическое сечение клинка: он отличался большей жесткостью и больше подходит для уколов.

Клинок меча имеет две конусности: по длине и по толщине. Это необходимо для уменьшения веса оружия, улучшения его управляемости в бою и повышения эффективности использования.

Точка баланса (или точка равновесия) – это центр тяжести оружия. Как правило, она находится на расстоянии пальца от гарды. Однако эта характеристика может меняться в довольно широких пределах в зависимости от типа меча.

Говоря о классификации этого оружия, следует отметить, что меч – это «штучное» изделие. Каждый клинок изготавливался (или подбирался) под конкретного бойца, его рост и длину рук. Поэтому нет двух полностью идентичных мечей, хотя клинки одного типа во многом сходны.

Неизменным аксессуаром меча были ножны – футляр для переноски и хранения этого оружия. Ножны для меча изготавливались из различных материалов: металла, кожи, дерева, ткани. В нижней части они имели наконечник, а в верхней части заканчивались устьем. Обычно эти элементы выполнялись из металла. Ножны для меча имели различные приспособления, которые позволяли крепить их на ремень, одежду или седло .

Рождения меча — эпоха античности

Неизвестно, когда именно человек изготовил первый меч. Их прообразом можно считать деревянные палицы. Однако меч в современном понимании этого слова мог возникнуть только после того, как люди начали плавить металлы. Первые мечи, вероятно, были сделаны из меди, но очень быстро этот металл был вытеснен бронзой – более прочным сплавом из меди и олова. Конструктивно древнейшие бронзовые клинки мало чем отличались от своих поздних стальных собратьев. Бронза отлично противостоит коррозии, поэтому сегодня мы имеем большое количество бронзовых мечей, обнаруженных археологами в разных регионах мира.

Старейший известный на сегодня меч был найден в одном из погребальных курганов в Республике Адыгея. Ученые считают, что он был изготовлен за 4 тыс. лет до нашей эры.

Любопытно, что перед погребением вместе с хозяином бронзовые мечи часто символически сгибали.

Бронзовые мечи обладают свойствами, во многом отличными от стальных. Бронза не пружинит, зато может гнуться не ломаясь. Чтобы уменьшить вероятность деформации, бронзовые мечи нередко оснащали внушительными ребрами жесткости. По этой же причине сделать большой меч из бронзы затруднительно, обычно подобное оружие имело сравнительно скромные размеры – около 60 см.

Оружие из бронзы изготавливалось методом литья, поэтому не было особых проблем создавать клинки сложной формы. В качестве примеров можно привести египетский хопеш, персидский копис и греческую махайру. Правда, все эти образцы холодного оружия являлись тесаками или саблями, но не мечами. Бронзовое оружие слабо подходило для пробития доспехов или фехтования, клинки из этого материала чаще применялись для нанесения режущих, нежели колющих ударов.

Некоторые древние цивилизации использовали и большой меч из бронзы. При проведении раскопок на острове Крит были найдены клинки длиною более метра. Считается, что они были изготовлены примерно в 1700 году до нашей эры.

Мечи из железа научились изготовлять примерно в VIII веке до новой эры, а V столетии они уже получили широкое распространение. хотя бронзу применяли наряду с железом еще многие столетия. Европа быстрее перешла на железо, поскольку в этом регионе его было гораздо больше, чем месторождений олова и меди, необходимых для создания бронзы.

Среди известных ныне клинков античности можно выделить греческий ксифос, римский гладиус и спату, скифский меч акинак.

Ксифос – это короткий меч с клинком листовидной формы, длина которого составляла примерно 60 см. Им пользовались греки и спартанцы, позже это оружие активно применялось в армии Александра Македонского, ксифосом были вооружены воины знаменитой македонской фаланги.

Гладиус – это еще один знаменитый короткий меч, который был одним из основных видов оружия тяжелой римской пехоты – легионеров. Гладиус имел длину около 60 см и центр тяжести, смещенный к рукояти за счет массивного навершия. Этим оружием можно было наносить и рубящие и колющие удары, особенно эффективен гладиус был в сомкнутом строю.

Спата – большой меч (длиной около метра), который, по-видимому, впервые появился у кельтов или сарматов. Позже спатами была вооружена конница галлов, а затем и римская кавалерия. Впрочем, спату применяли и пешие римские воины. Изначально этот меч не имел острия, он был чисто рубящим оружием. Позже спата стала пригодной для нанесения колющих ударов.

Акинак. Это короткий одноручный меч, которым пользовались скифы и другие народы Северного Причерноморья и Ближнего Востока. Следует понимать, что греки часто называли скифами все племена, кочующие по причерноморским степям. Акинак имел длину 60 см, весил около 2 кг, обладал прекрасными колющими и режущими свойствами. Перекрестье этого меча имело сердцевидную форму, а навершие напоминало брус или полумесяц.

Мечи эпохи рыцарства

«Звездным часом» меча, впрочем, как и многих других видов холодного оружия, стало Средневековье. Для этого исторического периода меч был чем-то большим, чем просто оружие. Средневековый меч развивался более тысячи лет, его история началась примерно в V веке с появлением германской спаты, и завершилась в XVI столетии, когда ему на смену пришла шпага. Развитие средневекового меча было неразрывно связано с эволюцией доспеха.

Распад Римской империи ознаменовался упадком военного искусства, утратой многих технологий и знаний. Европа погрузилась в мрачные времена раздробленности и междоусобных войн. Значительно упростилась тактика боя, уменьшилась численность армий. В эпоху Раннего Средневековья сражения в основном проходили на открытой местности, оборонительной тактикой противники, как правило, пренебрегали.

Этот период характеризуется практически полным отсутствием доспехов, разве только знать могла позволить себе кольчуги или пластинчатые доспехи. Из-за упадка ремесел меч из оружия рядового бойца превращается в вооружение избранной элиты.

В начале первого тысячелетия Европу «лихорадило»: шло Великой переселение народов, и племена варваров (готы, вандалы, бургунды, франки) создавали новые государства на территориях бывших римских провинций. Первым европейским мечом считается германская спата, его дальнейшим продолжением – меч меровингского типа, названный в честь французской королевской династии Меровингов.

Меровингский меч имел клинок длиною примерно 75 см с закругленным острием, широким и плоским долом, толстой крестовиной и массивным навершием. Клинок практически не сужался к острию, оружие больше подходило для нанесения режущих и рубящих ударов. В то время боевой меч могли позволить себе только весьма обеспеченные люди, поэтому меровингские мечи богато украшали. Этот тип меча находился в употреблении примерно до IX века, но уже в VIII столетии ему на смену стал приходить меч каролингского типа. Это оружие еще называют мечом эпохи викингов.

Примерно в VIII столетии нашей эры в Европу пришла новая напасть: с севера начались регулярные набеги викингов или норманнов. Это были свирепые светловолосые воины, не знавшие пощады или жалости, бесстрашные мореходы, бороздившие просторы европейских морей. Души погибших викингов с поля боя забирали златокудрые девы-воительницы прямиком в чертоги к Одину.

На самом деле мечи каролингского типа производили на континенте, а в Скандинавию они попадали в качестве военной добычи или обычного товара. У викингов существовал обычай захоронения меча вместе с воином, поэтому большое количество каролингских мечей найдено именно в Скандинавии.

Каролингский меч во многом похож на меровингский, но он более изящен, лучше сбалансирован, у клинка появляется хорошо выраженное остриё. Меч все еще оставался дорогим оружием, согласно распоряжениям Карла Великого, им обязательно должны быть вооружены кавалеристы, тогда как пешие воины, как правило, использовали что-нибудь попроще.

Вместе с норманнами каролингский меч попал и на территорию Киевской Руси. На славянских землях даже существовали центры, где изготавливалось подобное оружие.

Викинги (как и древние германцы) относились к своим мечам с особым пиететом. В их сагах немало рассказов об особых волшебных мечах, а также о фамильных клинках, передающихся из поколения в поколение.

Примерно во второй половине XI века началось постепенное превращение каролингского меча в рыцарский или романский меч. В это время в Европе начался рост городов, быстро развивались ремесла, значительно повысился уровень кузнечного дела и металлургии. Форму и характеристики любого клинка в первую очередь обуславливало защитное обмундирование противника. В то время оно состояло из щита, шлема и доспехов.

Чтобы научится владеть мечом, будущий рыцарь начинал тренировки с раннего детства. Примерно в семилетнем возрасте его обычно отправляли к какому-нибудь родственнику или дружественному рыцарю, где мальчик продолжал осваивать секреты благородного боя. Лет в 12-13 он становился оруженосцем , после чего его обучение продолжалось еще 6-7 лет. Затем юношу могли посвятить в рыцари либо же он продолжал службу в ранге «благородного оруженосца». Разница была небольшой: рыцарь имел право носить меч на поясе, а оруженосец крепил его к седлу. В Средние века меч однозначно отличал свободного человека и рыцаря от простолюдина или раба.

Простые воины в качестве защитной экипировки обычно носили кожаные панцири, изготовленные из особо обработанной кожи. Знать использовала кольчужные рубахи или кожаные панцири, на которые нашивались металлические пластины. До XI столетия шлемы также изготавливались из обработанной кожи, усиленной металлическими вставками. Однако позже шлемы в основном стали производить из металлических пластин, пробить которые рубящим ударом было крайне проблематично.

Важнейшим элементом защиты воина был щит. Его изготавливали из толстого слоя дерева (до 2 см) прочных пород и покрывали сверху обработанной кожей, а иногда и усиливали металлическими полосами или заклепками. Это была весьма действенная защита, мечом такой щит было не пробить. Соответственно, в бою нужно было попасть в часть тела противника, не прикрытую щитом, при этом меч должен был пробить вражеские доспехи. Это привело к изменениям в дизайне меча раннего Средневековья. Обычно они имели следующие критерии:

- Общую длину около 90 см;

- Сравнительно небольшой вес, который позволял легко фехтовать одной рукой;

- Заточку клинков, рассчитанную на нанесение эффективного рубящего удара;

- Вес такого одноручного меча не превышал 1,3 кг.

Примерно в середине XIII века происходит настоящая революция в вооружении рыцаря – широкое распространение получают пластинчатые латы. Чтобы пробить такую защиту, нужно было наносить колющие удары. Это привело к значительным изменениям формы романского меча, он начал сужаться, все более выраженным стало остриё оружия. Изменялось и сечение клинков, они стали толще и тяжелее, получили ребра жесткости.

Примерно с XIII века значение пехоты на полях сражений начало стремительно возрастать. Благодаря улучшению пехотного доспеха стало возможным резко уменьшить щит, а то и вовсе отказаться от него. Это привело к тому, что меч для усиления удара стали брать в обе руки. Так появился длинный меч, разновидностью которого является меч-бастард. В современной исторической литературе он носит название «полуторный меч». Бастарды еще называли «боевыми мечами» (war sword) — оружие такой длины и массы не носили с собой просто так, а брали на войну.

Полуторный меч привел к появлению новых приемов фехтования – технике половины руки: клинок затачивался только в верхней трети, а его нижнюю часть можно было перехватывать рукой, дополнительно усиливая колющий удар.

Это оружие можно назвать переходной ступенью между одноручными и двуручными мечами. Периодом расцвета длинных мечей стала эпоха позднего Средневековья.

В этот же период получают широкое распространение двуручные мечи. Это были настоящие великаны среди своих собратьев. Общая длина этого оружия могла достигать двух метров, а вес – 5 килограммов. Двуручные мечи использовались пехотинцами, для них не изготовляли ножен, а носили на плече, как алебарду или пику. Среди историков и сегодня продолжаются споры, как именно использовалось это оружие. Наиболее известными представителями этого типа оружия являются цвайхандер, клеймор, эспадон и фламберг – волнистый или изогнутый двуручный меч.

Практически все двуручные мечи имели значительное рикассо, которое часто покрывали кожей для большего удобства фехтования. На конце рикассо нередко располагались дополнительные крюки («кабаньи клыки»), которые защищали руку от ударов противника.

Клеймор. Это тип двуручного меча (были и одноручные клейморы), который использовался в Шотландии в XV-XVII столетии. Клеймор в переводе с гэльского означает «большой меч». При этом следует отметить, что клеймор был самым маленьким из двуручных мечей, его общий размер достигал 1,5 метра, а длина клинка – 110-120 см.

Отличительной чертой этого меча была форма гарды: дужки крестовины изгибались в сторону острия. Клеймор был самым универсальным «двуручником», сравнительно небольшие габариты позволяли использовать его в разных боевых ситуациях.

Цвайхендер. Знаменитый двуручный меч германских ландскнехтов, причем особого их подразделения – доппельсолднеров. Эти воины получали двойное жалованье, они сражались в первых рядах, перерубая пики противника. Понятно, что такая работа была смертельно опасна, кроме того, требовала большой физической силы и отличных навыков владения оружием.

Этот гигант мог достигать длины 2 метров, имел двойную гарду с «кабаньими клыками» и рикассо, обтянутое кожей.

Эспадон. Классический двуручный меч, который наиболее часто использовался в Германии и Швейцарии. Общая длина эспадона могла доходить до 1,8 метра, из которых 1,5 метра приходилось на клинок. Чтобы увеличить пробивную способность меча, его центр тяжести часто смещали ближе к острию. Вес эспадона составлял от 3 до 5 кг.

Фламберг. Волнистый или изогнутый двуручный меч, он имел клинок особой пламевидной формы. Чаще всего это оружие использовалось в Германии и Швейцарии в XV-XVII столетиях. В настоящее время фламберги находятся на вооружении гвардии Ватикана.

Изогнутый двуручный меч – это попытка европейских оружейников совместить в одном виде оружия лучшие свойства меча и сабли. Фламберг имел клинок с рядом последовательных изгибов, при нанесение рубящих ударов он действовал по принципу пилы, рассекая доспех и нанося страшные, долго незаживающие раны. Изогнутый двуручный меч считался «негуманным» оружием, против него активно выступала церковь. Воинам с таким мечом не стоило попадать в плен, в лучшем случае их сразу же убивали.

Длина фламберга составляла примерно 1,5 м, весил он 3-4 кг. Также следует отметить, что стоило такое оружие гораздо дороже обычного, потому что было весьма сложным в изготовлении. Несмотря на это, подобные двуручные мечи часто использовали наемники во время Тридцатилетней войны в Германии.

Среди интересных мечей периода позднего Средневековья стоит еще отметить так называемый меч правосудия, который использовали для исполнения смертных приговоров. В Средние века головы рубили чаще всего с помощью топора, а меч использовали исключительно для обезглавливания представителей знати. Во-первых, это было более почетным, а во-вторых, казнь с помощью меча приносила жертве меньше страданий.

Техника обезглавливания мечом имела свои особенности. Плаха при этом не использовалась. Приговоренного просто ставили на колени, и палач одним ударом сносил ему голову. Можно еще добавить, что «меч правосудия» совсем не имел острия.

К XV столетию меняется техника владения холодным оружием, что приводит к изменениям клинкового холодного оружия. В это же время все чаще применяется огнестрельное оружие, которое с легкостью пробивает любой доспех, и в результате он становится почти не нужен. Зачем носить на себе кучу железа, если оно не может защитить твою жизнь? Вместе с доспехом в прошлое уходят и тяжелые средневековые мечи, явно носившие «бронебойный» характер.

Меч все больше становится колющим оружием, он сужается к острию, становится толще и уже. Изменяется хват оружия: чтобы наносить более эффективные колющие удары, мечники охватывают крестовину снаружи. Очень скоро на ней появляются специальные дужки для защиты пальцев. Так свой славный путь начинает шпага.

В конце XV - начале XVI века гарда меча значительно усложняется с целью более надежной защиты пальцев и кисти фехтовальщика. Появляются мечи и палаши, в которых гарда имеет вид сложной корзины, в состав которой входят многочисленные дужки или цельный щиток.

Оружие становится легче, оно получает популярность не только у знати, но и большого количества горожан и становится неотъемлемой частью повседневного костюма. На войне еще используют шлем и кирасу, но в частых дуэлях или уличных драках сражаются без всяких доспехов. Искусство фехтования значительно усложняется, появляются новые приемы и техники.

Шпага – это оружие с узким рубяще-колющим клинком и развитым эфесом, надежно защищающим руку фехтовальщика.

В XVII столетии от шпаги происходит рапира – оружие с колющим клинком, иногда даже не имеющее режущих кромок. И шпага, и рапира предназначались для ношения с повседневным костюмом, а не с доспехами. Позже это оружие превратилось в определенный атрибут, деталь облика человека благородного происхождения. Еще необходимо добавить, что рапира была легче шпаги и давала ощутимые преимущества в поединке без доспехов.

Наиболее распространенные мифы о мечах

Меч – это самое культовое оружие, придуманное человеком. Интерес к нему не ослабевает и в наши дни. К сожалению, сложилось немало заблуждений и мифов, связанных с этим видом оружия.

Миф 1. Европейский меч был тяжел, в бою его использовали для нанесения контузии противнику и проламывание его доспехов — как обычную дубину. При этом озвучиваются абсолютно фантастические цифры массы средневековых мечей (10-15 кг). Подобное мнение не соответствует действительности. Вес всех сохранившихся оригинальных средневековых мечей колеблется в диапазоне от 600 гр до 1,4 кг. В среднем же клинки весили около 1 кг. Рапиры и сабли, которые появились значительно позже, имели схожие характеристики (от 0,8 до 1,2 кг). Европейские мечи являлись удобным и хорошо сбалансированным оружием, эффективным и удобным в бою.

Миф 2. Отсутствие у мечей острой заточки. Заявляется, что против доспехов меч действовал как зубило, проламывая его. Подобное допущение также не соответствует действительности. Исторические документы, дошедшие до наших дней, описывают мечи как острозаточенное оружие, которое могло перерубить человека пополам.

Кроме того, сама геометрия клинка (его сечение) не позволяет сделать заточку тупоугольной (как у зубила). Исследования захоронений воинов, погибших в средневековых битвах, также доказывают высокую режущую способность мечей. У павших обнаружены отрубленные конечности и серьезные рубленые раны.

Миф 3. Для европейских мечей использовали «плохую» сталь. Сегодня много говорят о превосходной стали традиционных японских клинков, которая, якобы, являются вершиной кузнечного искусства. Однако историкам абсолютно точно известно, что технология сваривания различных сортов стали с успехом применялась в Европе уже в период античности. На должном уровне находилась и закалка клинков. Хорошо известны были в Европе и технологии изготовления дамасских ножей , клинков и прочего. Кстати, не существует доказательств, что Дамаск в какой-либо период являлся серьезным металлургическим центром. В целом же миф о превосходстве восточной стали (и клинков) над западной родился еще в XIX веке, когда существовала мода на все восточное и экзотическое.

Миф 4. Европа не имела своей развитой системы фехтования. Что тут сказать? Не следует считать предков глупее себя. Европейцы вели практически непрерывные войны с использованием холодного оружия на протяжении нескольких тысяч лет и имели древние воинские традиции, поэтому они просто не могли не создать развитую систему боя. Это факт подтверждается историками. До настоящего времени сохранилось немало пособий по фехтованию, самые старые из которых датируются XIII веком. При этом многие приемы из этих книг больше рассчитаны на ловкость и скорость фехтовальщика, чем на примитивную грубую силу.