Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли. Условия поединка были беспощадными и не давали шанса уцелеть

Пушкин и Дантес стрелялись из кленовых дуэльных пистолетов калибра 12 мм французской фирмы Le Page. Несмотря на достаточно большую мощность, точность этого оружия была невелика, поэтому большинство дуэлей заканчивались промахами или несмертельными ранениями.

Дантесу попросту повезло, что он выстрелил первым, да еще и попал, потому что вероятность попадания была где-то десять процентов, несмотря на то что разделяли дуэлянтов всего 20 шагов.

Если точность винтовок мало зависит от качества изготовления, то для гладкоствольного оружия очень важна отделка ствола. При хорошей отделке улучшаются и убойная сила, и точность. У Дантеса и Пушкина были абсолютно идентичные пистолеты, они продавались в одном футляре. Предположить, что у Дантеса был пистолет лучше, нельзя: во-первых, пистолет попадал к дуэлянту в результате жребия, во-вторых, секунданты перед дуэлью проверяли пистолеты.

Что на Дантеса была надета кольчуга — это, конечно, выдумка, потому что секунданты обязательно бы заметили это и произошел бы грандиозный скандал. Все случилось согласно дуэльному кодексу, никаких нарушений не было.

Пушкин выжил бы, если бы попал к другому врачу. Медицинскую помощь ему оказали плохую: врач не удосужился даже вытащить пулю из тела, хотя в то время это уже умели делать. Вместо этого умирающего стали поить лекарствами, которые только усугубляли его положение.

По каким правилам стрелялись Пушкин и Дантес?

Людмила Тихонова, заместитель директора заповедника «Михайловское»:

Пушкин говорил: «Чести моей никому не отдам». Когда Дантес стал вести себя очень нагло, компрометируя Наталью Гончарову, распуская молву, сплетни, «жужжанье светской клеветы», то Пушкин был вынужден вызвать его на дуэль. Хоть дуэли и были запрещены, но другого выхода не было. Пушкин принудил Дантеса к ответу за разосланные письма, в которых говорилось о любовных связях Натальи Гончаровой.

У Пушкина было много дуэлей, но он всегда стрелял вторым и в воздух — ему было важно не убить, а сохранить честь. Многие его соотечественники понимали, какое несмываемое пятно позора может остаться на Пушкине, а Дантесу было все равно — у него было два отечества и три имени.

Правила дуэли между Пушкиным и Дантесом были следующие: противники становились на расстоянии двадцати шагов друг от друга и десяти шагов от барьеров, которыми были плащи. По знаку, идя один на другого, не переступая барьера, противники могли стрелять. После первого выстрела противникам нельзя было менять место, чтобы ответный выстрел был с такого же расстояния. Если обе стороны сделают по выстрелу и нет никакого результата, поединок возобновляется как в первый раз, противники встают на то же расстояние в двадцать шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

Что стало с Дантесом дальше?

Олег Лекманов, литературовед:

Дантес признавался, что, если бы не дуэль, его карьера была бы не столь блестящей. Он был приближен к Наполеону III, выполнял его поручения — например, встречался с Николаем I. Он был увенчан множеством наград, стал офицером Почетного легиона. Его карьерный рост остановила лишь революция 1870 года.

У нас Дантеса называют убийцей Пушкина, в стихотворении «Смерть поэта» он так прямо и назван — не совсем корректно, все-таки это была дуэль, и Пушкин точно так же мог убить Дантеса. Во Франции по этому поводу к Дантесу претензий не было, у него не было клейма убийцы, его не знали даже как победителя на дуэли — просто из-за малой популярности Пушкина на Западе. Лишь со временем, через Достоевского, за границей узнали, что был такой великий национальный русский поэт.

Сейчас на Западе Дантес забыт. Он сделал хорошую карьеру, но в то время такую карьеру сделали многие.

Жорж Дантес, смертельно ранивший на дуэли Александра Пушкина. 1865 год. Париж. pic.twitter.com/8ia79tTuhP

— Исторические Фото (@HistoryFoto) 17 января 2017 г.

Хроника дуэли Пушкина и Дантеса

20 января 1836 года Жорж Дантес пишет своему отчиму, барону Геккерну, и признается , что влюбился. Имя возлюбленной предусмотрительно не называет, однако речь идет о Наталье Гончаровой, жене Пушкина.

«... я безумно влюблен! Да, безумно, так как я не знаю, как быть; я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге и ты будешь знать ее имя. Но всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж бешено ревнив; поверяю тебе это, дорогой мой, как лучшему другу и потому, что я знаю, что ты примешь участие в моей печали; но, ради бога, ни слова никому, никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю, ты ее погубишь, не желая того, а я буду безутешен».

Мемуарист Николай Смирнов пишет, что Гончарова «из неосторожного кокетства принимала волокитство Дантеса с удовольствием», хотя и «искренне любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива».

В феврале 1836 года Дантес признается Гончаровой в любви. Об этом он сообщает Геккерну в письме, датированном 14 февраля:

«Когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор; а его было очень трудно поддержать, потому что речь шла об отказе человеку, любимому и обожающему, нарушить ради него свой долг; она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить».

4 ноября 1836 года городская почта доставляет Пушкину и нескольким его друзьям анонимный пасквиль на французском языке, в котором Пушкину присваивается «патент на звание рогоносца»:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена».

Вечером того же дня Пушкин отправляет Дантесу по почте вызов на дуэль.

11 ноября 1836 года Дантес делает предложение Екатерине Гончаровой — сестре Натальи Гончаровой. Пушкин отзывает свой вызов. Спустя несколько дней он пишет другу, Владимиру Соллогубу:

«Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Ж. Геккерена на дуэль, и он принял вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерен решил объявить о своем намерении жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека».

Однако после свадьбы Дантеса и Екатерины Гончаровой конфликт не заканчивается. По Петербургу начинают ходить слухи и шутки о Пушкине и его семье.

Утром 26 января 1837 года Пушкин отправляет Геккерну-старшему письмо. Пушкин знает, что письмо оскорбительно и, скорее всего, приведет к новой дуэли.

«По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына.

Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела какие бы то ни было сношения с вашей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение. Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь».

Вечером 26 января 1837 года в ответном письме Геккерн объявляет Пушкину, что Дантес бросает ему вызов. Из-за тяжести оскорбления поединок должен состояться «в кратчайший срок». Пушкин принимает условия дуэли. Ее назначают на Черной речке — тогдашней северо-западной окраине Петербурга.

Дуэль начинается в пять часов вечера 8 февраля 1837 года . Дантес стреляет первым. Пушкин ранен в живот и падает, потеряв сознание. Через некоторое время Пушкин приходит в себя и делает свой выстрел. Дантес получает пулю в правую руку.

В официальном донесении о дуэли говорится : «Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского ее величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни».

8 февраля 1837 года состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Дуэлянты сошлись на окраине Санкт-Петербурга у Черной речки близ Комендантской дачи. Стрелялись на пистолетах. В результате дуэли поэт был смертельно ранен и через два дня умер…

- Вот пистолеты уж блеснули,

- Гремит о шомпол молоток

- В граненый ствол уходят пули

- И щелкнул в первый раз крючок.

- («Евгений Онегин» гл.6, ч. XXIX )

- Елена РЫХЛО,

- старший научный сотрудник музея А.С. Пушкина (с. Берново)

10 февраля (29 января по старому стилю) отмечается день памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этом году исполнится ровно 180 лет со дня гибели величайшего русского поэта. Но до сих пор этот трагический факт русской истории привлекает к себе широкий общественный интерес.

Сегодня о гибели Пушкина написано довольно много, взгляды и суждения неоднозначны. Да и отношение самого Пушкина к дуэли было противоречиво: «как наследник просветителей он видит в ней проявление светской вражды», с другой стороны «дуэль – и средство защиты достоинства оскорбленного человека». Перечитывая воспоминания современников, переписку жены и друзей Пушкина, сопоставляя документы и факты, мы не только становимся очевидцами происходящего, а пытаемся разобраться в двойственности понятия «дуэль – предрассудок, но честь, которая вынуждена обращаться к ее помощи, — не предрассудок».

В экспозиции музея А.С.Пушкина в Бернове находится дуэльный пистолет, который принадлежал приятелю Пушкина А.Н.Вульфу. Он сохранился в семье Татьяны Михайловны Понафидиной (в замужестве Смирновой) вместе с другими вещами из малинниковского дома, вывезенными Евпраксией Николаевной Вульф. Дуэльный пистолет с капсульным замком, на замочной доске выгравирована надпись «G.WAGNER».

Дуэльные пистолеты появились впервые в Англии в 70-х годах XVIII века, имели характерные черты. Они всегда изготавливались парами, были абсолютно идентичными. Друг от друга отличались только цифрами «1» и «2» на стволе. Парными пистолеты делались на случай осечки одного из них или для исключения любой другой случайности. Это подтверждает известный всем поединок между Пушкиным и Дантесом. Тогда во время дуэли на Черной речке вынужденные обстоятельства заставили Пушкина воспользоваться вторым пистолетом из пары, привезенной его секундантом Данзасом. После выстрела Дантеса раненый Пушкин упал, и в дуло его пистолета набился снег. Для ответного выстрела ему подали второй пистолет.

Сколько же стоили дуэльные пистолеты? Нужно заметить, что обычный кавалерийский пистолет стоил 30 франков, а пара дуэльных пистолетов на заказ могла стоить 350-500 франков. В 1844 году для великого князя Михаила Николаевича петербургский мастер Бертран, он имел магазин на итальянской улице в 1830-1840 годах, изготовил ружье в серебряной оправе, стоимостью 300 рублей ассигнациями.

Дуэльные пистолеты отличались от обычного оружия: они были легче и, как правило, имели длинный ствол. Они являлись инструментом поединка, в то же время представляли собой яркие произведения декоративно-прикладного искусства.

Пара пистолетов с принадлежностями составляла единый гарнитур и помещалась в специальный футляр (ящик). Ящики изготавливались из сосны, липы, ореха, березы, ясеня, дуба, красного и черного дерева, палисандра. Наиболее известные оружейники инкрустировали их костью, латунью, лазуритами, украшали металлическими накладками, а изнутри отделывали бархатом, муаром, сукном, кожей и помещали на обливке ящика надпись, включающую имя мастера и адрес мастерской. Некоторые гарнитуры имели дополнительный кожаный футляр.

Дуэльные пистолеты комплектовались, как правило, с аксессуарами, предназначенными для заряжания и поддерживания их чистоте и сохранности. В комплект принадлежностей обычно входили: зарядный шомпол, молоток, пулелейка, пороховница, пороховая мерка, масленка, отвертка, игла для прочистки затворного отверстия. Важнейшим аксессуаром считалась пороховая мерка, так как. заряд пороха должен был иметь определенный вес в пределах от 0,5 до 3,8 грамма, он оговаривался секундантами. Порох хранился в роговых, латунных или медных пороховницах. Шомпол служил для чистки каналов ствола.

Накануне поединка пистолеты покупались у известных оружейных мастеров. Затем дуэльные пистолеты заряжались одним из секундантов в присутствие и под контролем остальных. Иногда по условиям дуэли эту миссию выполнял оружейный мастер, но обязательно в присутствие секундантов. Пистолетный ящик опечатывался и в таком виде доставлялся к месту поединка.

Оружие дуэлянт получал от секундантов на предохранительном взводе. Получив пистолеты, они, держа их стволы вниз, занимали установленные жребием места и ждали команду старшего секунданта «Взводите» или «Стреляйте». Эти слова были сигналом к началу дуэли.

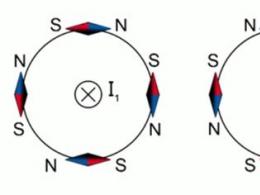

Признавалось несколько разновидностей пистолетных дуэлей: дуэль с неподвижными стрелками, дуэль с барьерами и дуэль на параллельных линиях.

Особенностью неподвижной дуэли был поочередный обмен выстрелами, при котором право первого определялось жребием, либо тяжестью нанесенного обидчику оскорбления. Дуэльная дистанция избиралась в пределах 15-30 шагов. Первый и второй выстрелы должны были последовать друг за другом в интервале одной минуты, кто промедлил, терял право на выстрел. Промежутки между выстрелами могли быть, по договоренности, короче. Отсчет секунд велся вслух распорядителем или одним из секундантов. Осечка пистолета засчитывалась как произведенный выстрел. Разновидностью этого поединка являлась дуэль, при которой противники стояли спинами друг к другу, а после команды быстро поворачивались, взводили курки и стреляли.

При дуэли с барьерами начальная дистанция составляла 35-40 шагов. Перед обоими противниками на расстояние 10 шагов рисовалась черта, обозначенная тростью или белым флажком. В итоге расстояние оказывалось 15-20 шагов. Находясь на исходной позиции лицом к лицу, противники получали пистолеты. Секунданты занимали места по обе стороны от барьеров. По команде «Взводи» противники начинали движение к барьеру. При этом в интервале от исходной точки до барьера они могли остановиться, прицеливаться и стрелять. Первый выстрелявший обязан ждать ответного выстрела в течение 10-15 секунд. Раненый имел право стрелять лежа. Если при обмене выстрелами никто из дуэлянтов не получил ранения, то, в соответствие с правилами, обмен выстрелами мог происходить трижды, после чего дуэль прекращалась.

Похожей была дуэль на параллельных линиях. Противники, находясь друг от друга на расстояние 25-35 шагов, сближались по двум параллельным линиям, расстояние между которыми 15 шагов. В процессе перемещения дистанция сокращалась до минимума, но каждый оставался на своей линии. Для выстрела надо было остановиться, а после чего – ждать ответного выстрела в неподвижной позе 30 секунд.

В дуэльном кодексе оговаривалось, как поступать, если один из противников умышленно выстрелил в сторону. Когда это делал обиженный, то обидчик должен был отказаться от выстрела. Однако если обидчик стрелял в воздух, то ничто не мешало обиженному выстрелить точно в цель. Первый дуэльный кодекс появился во Франции в 1836 году. Он предусматривал соблюдение дуэлянтами и секундантами следующих правил: каждый поединок должен повышать уважение в обществе к чести и достоинству личности; за нанесенное оскорбление можно требовать удовлетворение лишь единожды; поединок должен проводиться только между двумя лицами; в поединке можно использовать лишь сабли, шпаги и пистолеты, при выборе пистолетов допускалась некоторая разница в длине стволов, но обе пары должны иметь нарезы или их не иметь, обе пары должны иметь прицелы или обе не иметь их, калибры обеих пар должны совпадать; секунданты должны принимать участие в выработке условий поединка и следить за их строгим соблюдением; поединок должен проходить в соответствие с правилами (запрещалось надевать кольчуги, начинать поединок без сигнала, отступать назад и прочие); первый стреляющий не имеет права стрелять в воздух; право сохранившего выстрел задержать противника у барьера и произвести выстрел, выстреливший должен стоять у барьера неподвижно.

Обычным наказанием за дуэль в конце XVIII начале XIX века было заключение в крепость на срок до года, разжалование в солдаты с правом выслуги, перевод в действующую армию на Кавказ, из гвардии в армию, увольнение со службы с отправкой в ссылку в свою деревню. Не служащим дворянам чаще всего назначалось строгое церковное покаяние, ссылка в деревню и запрет въезжать в столицы. Все эти меры никак не влияли на распространение дуэлей, участники которых пользовались одобрением и поддержкой общества.

Петр I считал дуэли вне закона, рассматривал их как «поединки против государственных интересов». Екатерина II в специальном манифесте «О поединках» от 21 апреля 1787 года писала: «Буде кто учинил раны, увечье или убийство, то имать его под стражу и отослать в Уголовный Суд, где судить, как законы повелевают о ранах, увечье и убийстве».

По мнению Наполеона I: «Никто не имеет права рисковать жизнью ссоры ради, так как жизнь каждого гражданина принадлежит отечеству; дуэлист — плохой солдат». Во Франции власть резко отрицательно относилась к дуэлянтам и дуэлям, но именно в этой стране были созданы лучшие образцы дуэльного оружия. Пистолеты французского мастера Жана Лепажа имел в виду А.С.Пушкин при описание дуэли в романе «Евгений Онегин», называя их «Лепажа стволы роковые». Наполеон часто преподносил произведения своего оружейника выдающимся военачальникам иностранным государям и принцам.

Казалось бы, какая занимательная информация. Сколько правил и условностей. Но, когда понимаешь, что за этим стоят человеческие жизни, начинаешь совсем иначе оценивать нравы и обычаи канувшего в Лету романтичного прошлого..

Сто восемьдесят лет назад камер-юнкер Александр Пушкин дрался на дуэли с поручиком кавалергардского полка Жоржем де Геккереном (Дантесом). Обстоятельства и ход поединка вроде бы изучены досконально, но до сих пор историки не могут точно сказать, почему противник Пушкина остался жив, несмотря на попадание пули в грудь? Спасла ли его собственная рука, которой он защищался, медная пуговица или же он смухлевал и воспользовался дополнительной защитой — такая версия время от времени всплывает в публикациях.

На дуэли Пушкин, как известно, был смертельно ранен в живот. Дантес, согласно отчету старшего полицейского врача, был ранен «в правую руку навылет и получил контузию в брюхо».

Мы решили рассмотреть технические аспекты поединка — тактику, уровень подготовки стрелков, характеристики оружия и т. д. Особое внимание уделили пресловутой пуговице и гипотетической кирасе Дантеса. Нам удалось найти два материала, где показаны эксперименты со стрельбой из дуэльных пистолетов по металлическим пластинам-пуговицам, получить комментарий хирурга и эксперта по дульнозарядному оружию.

Уроки нравственности и хороших манер

Строго регламентированный поединок не только позволял дворянину ответить на оскорбление, но, по замыслу европейских моралистов, способствовал улучшению нравов в обществе. Ведь неловкая шутка или неуместный каламбур могли закончиться для острослова фатально. Правда, дуэль требовала полностью уравнять шансы противников, а в поединках на холодном оружии преимущество в здоровье, возрасте и подготовке нередко превращало поединок в узаконенное убийство. Этим пользовались, чтобы, не нарушая закон, расправиться с соперником и даже политическим оппонентом.

Все изменил пистолет. Не зря его прозвали уравнителем шансов: старик мог сразить юношу, силач — уступить слабому. Относительная доступность оружия и боеприпасов позволяла гражданским практиковаться в стрельбе так же тщательно, как и военным. Наконец, в поединке на пистолетах всегда присутствовал элемент случайности. К середине XVIII века дуэли на пистолетах стали доминировать, а к концу XIX почти вытеснили другие виды поединков.

Первые дуэльные наборы выпустила мастерская британского оружейника Ментона (Manton) — пара полностью идентичных пистолетов (их отличали только номера «1» и «2» на деталях) в специальном футляре из дорогих пород дерева. Помимо оружия, в набор входили пороховница, запас пуль, пулелейка, шомполы, молоток и масленка.

Кто дрался на дуэлях

Драться на дуэли могли только дворяне — межсословные поединки не допускались. Также исключались дуэли между кровными родственниками, больными; считалось нелепым драться со стариками или подростками, нельзя было принять вызов по карьерным или экономическим соображениям, кредитор не мог драться с должником.

Фото: предоставлены российским отделением Ассоциации дульнозарядного оружия

Правила были очень разными. Противники могли стрелять с места, а кому делать первый выстрел, определялось жребием. Но чаще стреляли на опережение, например, противники вставали спинами друг к другу, по команде секунданта быстро поворачивались, взводили курки и производили выстрел. Наиболее известный вариант — дуэль с барьерами, именно так дрались Пушкин и Дантес. В русском варианте барьеры — любой предмет, шпага, плащ — ставились на 10-15 шагах, это семь-десять метров. Противники разводились на 20-30 шагов. По команде секунданта они начинали идти в направлении барьеров и могли стрелять в любой момент с любого расстояния.

Если стрелявший первым промахивался, он оставался на месте (в так называемой «позе дуэлянта» — полубоком, рука прикрывает грудь, пистолет — голову), а его оппонент мог подойти вплотную к барьеру, прицелиться и выстрелить. На ответный выстрел, обычно давалась минута, раненому стрелку — две. Промедливший терял право на выстрел. Осечка тоже считалась выстрелом.

У Пушкина и Дантеса барьеры стояли на 10 шагах, противников разводили на 20 — по пять шагов до барьера каждому.

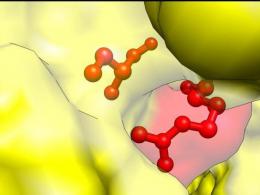

Оружием служили капсюльные пистолеты, предположительно, знаменитого французского мастера Лепажа с нарезным стволом калибром 12 миллиметров. «По точности эти пистолеты не уступают современным. Рекорд на 25 метров — 100 очков. Современная спортивная мишень, обычная десятка, хорошие стрелки укладывают в нее 10 пуль», — говорит представитель российского отделения Ассоциации дульнозарядного оружия в Международном комитете дульнозарядных ассоциаций Игорь Вербовский, поясняя, что сегодня во многих странах, в том числе Финляндии, Польше, Прибалтике, проводятся соревнования по стрельбе из старинного оружия.

Навеска пороха в дуэльных пистолетах колебалась от трех до восьми грамм, в зависимости от калибра. Пуля 50-го калибра весом около 12 грамм покидала ствол со скоростью порядка 350 метров в секунду. Ее энергия достигала 730 Джоулей — это чуть больше, чем у пистолета ТТ, однако пробивная способность круглой свинцовой пули была значительно ниже, и скорость она теряла быстрее, чем современная пуля. По наиболее распространенной версии, секунданты зарядили в пистолеты Пушкина и Дантеса ослабленные заряды пороха.

Как это делали русские

Считается, что русские дуэли отличались особой кровавостью — в Европе барьеры ставились обычно на 30 шагах, и для сатисфакции достаточно было выстрелить в сторону противника. В России поединки часто велись до тех пор, пока один из дуэлянтов не будет убит или тяжело ранен. Практиковалась дуэль «через платок» — с дистанции развернутого платка, концы которого дуэлянты удерживали руками. В 1824 году будущий декабрист Рылеев стрелялся с князем Константином Шаховским с трех шагов, из-за близкой дистанции пули дважды попадали в пистолеты противников.

Дуэльные пистолеты Лепажа

В первой половине XIX столетия в России для военного отказ от дуэли фактически означал выход в отставку, для светского человека — отлучение от высшего общества. Историки считают, что немалую роль в этом сыграли войны начала века — русско-шведская война 1808-1809 годов и заграничные походы русской армии в ходе наполеоновских войн. С одной стороны, множество офицеров познакомилось с традициями европейской аристократии, в том числе дуэльными, с другой, многие военные были подвержены посттравматическому синдрому — боевые офицеры привыкли смотреть смерти в лицо, чувствовали себя победителями сильнейшей армии мира и освободителями Европы. Это отразилось в гипертрофированных представлениях о чести и отношении к дуэлям.

Как проходили поединки

Литература и кино сформировали стереотип поединка: дуэлянты медленно шагают навстречу друг другу, не спеша поднимая пистолеты, тщательно целятся… На самом деле поединок мог выглядеть совсем не так. «Была такая стратегия — ее предпочитали опытные дуэлянты — быстро, чуть ли не бегом пройти свое расстояние и стрелять в приближающегося противника, поясняет Игорь Вербовский. — Стрелок создавал себе выгодные условия: его противнику на ходу трудно сделать прицельный выстрел, вдобавок, встав боком, ты максимально уменьшаешь свою проекцию, а когда идешь, это сделать трудно».

Технически для подготовленного стрелка пробежать пять шагов и с семи метров быстро поразить мишень размером с человеческий торс несложно. По словам Вербовского, на костюмированном стрелковом шоу в Финляндии, российские стрелки из дульнозарядного оружия специально ставили эксперимент: средне подготовленный стрелок, прежде не имевший дела с дуэльными пистолетами, практически подбегал к барьеру и стрелял в картонную мишень навскидку. Из шести попыток пять увенчались успехом. Одна пуля поразила край мишени, остальные попали ближе к центральной линии.

Эту стратегию выбрал в последней дуэли и Пушкин, он очень быстро преодолел расстояние до барьера и начал целиться. Но Дантес переиграл его, выстрелив сходу, не доходя до барьера буквально одного шага.

Уровень подготовки дуэлянтов

Александр Сергеевич слыл хорошим стрелком и, по легендам, с 10 шагов мог попасть из пистолета в карточного туза. «Мишеней не сохранилось, но есть воспоминания современников, — рассказывает Вербовский. — В кишиневской ссылке поэт, едва встав с постели, не одевшись, стрелял в стену из пистолета по много раз. Есть воспоминания его крепостного, что во время ссылки в Михайловском, Пушкин каждое утро всаживал по сотне пуль в стену амбара. Вообще у него репутация была хорошего стрелка, с ним опасались стреляться».

Даже тот факт, что будучи тяжело раненным, Пушкин нашел силы не просто сделать ответный выстрел, но поразить противника, многое говорит и о его мастерстве, и о характере. Поэт стрелял полулежа, опираясь на левую руку.

Картина Адриана Волкова «Последний выстрел А. С. Пушкина»

Дантес, профессиональный военный, тоже должен был иметь хорошую стрелковую подготовку, кроме того, как напоминает Вербовский, учась в офицерской школе во Франции, он завоевывал чемпионский титул в стрельбе по голубям. Это предтеча современной стендовой стрельбы или спортинга (стрельба из дробовика по летящим глиняным тарелочкам).

Пушкина иногда называют опытным дуэлянтом, едва ли не бретером, приписывая ему десятки дуэлей. На самом деле у поэта было около 30 дуэльных историй — так называют ситуации с вызовом на дуэль, но большинство закончились примирением. До поединка с Дантесом поэт выходил к барьеру четыре раза, и только один раз стрелял в противника, но промахнулся. О дуэльном опыте Геккерена-Дантеса точных сведений нет.

Почему выжил Дантес

В ожидании выстрела Дантес, как и положено, стоял боком, прикрываясь рукой с пистолетом. Пуля прошила предплечье и ударила в туловище — получив ранение, он упал, но быстро поднялся.

По официальной версии, от пули Дантеса спасла пуговица, однако на суде она не была предъявлена. Это породило слухи о том, что убийца Пушкина вел нечестную игру, надел кольчугу или специально изготовленную для него кирасу, плотно прилегающую к телу. Ведь перед дуэлью противников не осмотрели.

Мнение современных экспертов на сей счет расходятся. «Пуля, выпущенная поэтом, пробила рукав, мягкие ткани руки, вновь рукав и ударилась о ткань мундира, пробить который уже не смогла. На передней поверхности грудной клетки, защищенной мундиром, вполне могло не остаться вообще никаких повреждений, в том числе ссадин. Хотя раненый, безусловно, почувствовал бы удар в грудь», — прокомментировал «Ленте.ру» врач-хирург Михаил Храменков.

В ходе финского эксперимента производились выстрелы в манекен (пластиковый мешок с землей, одетый в куртку М65), на который крепились медные пластины толщиной два миллиметра и диаметром около пяти сантиметров — они играли роль пуговиц. При уменьшенной навеске пороха, до 3,5 грамма (тот самый ослабленный заряд), пуля не пробила пуговицу, оставив вмятину и прорвав мешок. Конечно, этот эксперимент нельзя считать научным, хотя бы из-за материала манекена. Тем не менее в подтверждение «пуговичной» версии говорят европейские, в частности английские источники XVIII-XIX века, описывающие случаи, когда пуговицы и монеты спасали от пистолетной пули, а жертва в результате попадания испытывала сильную боль, но оставалась практически невредимой.

С другой стороны, нам неизвестно точно, сколько пороха было в пистолете, из которого стрелял Пушкин, ведь при падении ствол его пистолета забился снегом, и секунданты подали ему другой. Авторы документально-постановочного фильма «Пушкин. 29-я дуэль» тоже экспериментировали с оружием XIX века. У них пуля, выпущенная по манекену из баллистического желатина, прошила тело и вогнала в него пуговицу.

*****От пули Пушкина лечили клизмой

Причина смерти Александра Пушкина, великого русского поэта и писателя, известна каждому пятикласснику. Поэт был смертельно ранен в дуэли с французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом.

По подсчетам историка литературы Владислава Ходасевича, до дуэли с Дантесом у Пушкина было уже несколько десятков вызовов на дуэль, причем сам Пушкин был инициатором пятнадцати, из которых в итоге состоялись только четыре.

Конфликт между Пушкиным и Дантесом, спровоцированный влюбленностью Дантеса в жену Пушкина, Наталью Гончарову, и ревностью поэта, длился несколько лет. Точку в нем поставила дуэль, состоявшаяся 8 февраля 1837 года у Черной речки на окраине Санкт-Петербурга.

Пушкин и Дантес стрелялись с расстояния 20 шагов. Дантес стрелял первым. Пуля попала поэту в живот, задев шейку бедра. После ранения Пушкин смог выстрелить в ответ, но серьезной раны противнику не нанес. С места дуэли Пушкин был доставлен домой.

В дни после ранения Пушкин находился в сознании. Он находил в себе силы общаться с многочисленными посетителями, желавшими справиться о его здоровье.

В то же время его мучили настолько сильные боли, что ночью жена, дремавшая в соседней комнате, вскакивала от его криков.Причиной болей, как отмечал историк и литературовед Петр Бартенев, в частности, были клизмы.

«Доктора, думая облегчить страдания, поставили промывательное, отчего пуля стала давить кишки...» — писал он.Пушкин часто просил холодной воды и делал лишь несколько глотков.

К полудню следующего после дуэли дня поэту стало легче. Он разговаривал с Владимиром Далем и шутил, а окружающие получили надежду на выздоровление поэта. В первоначальных прогнозах засомневались даже доктора — они говорили друзьям раненого, что предположения медиков иногда бывают ошибочными и, возможно, Пушкин поправится. Он даже сам помогал ставить себе пиявок.

Но поэт чувствовал, как слабеет. Он то и дело подзывал к себе жену, но на долгие разговоры у него не было сил. К ночи ему снова стало хуже.На следующий день Пушкину снова стало немного лучше. Иван Спасский, один из врачей, занимавшихся лечением Пушкина, отмечал, что у того потеплели руки, пульс стал более явным. К семи вечера, как писал Спасский, «у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее».

«Собственно, от боли страдал он, по словам его, не столько, как от чрезмерной тоски, что нужно приписать воспалению брюшной полости, а может быть, еще более воспалению больших венозных жил», — вспоминал Даль.Утром 10 февраля собравшиеся доктора единогласно признали положение Пушкина безнадежным. Жить ему, по их оценкам, оставалось не более двух часов.

Дом Пушкина был окружен таким количеством людей, что его друзьям пришлось прибегнуть к помощи Преображенского полка. Поэту становилось все хуже, но он продолжал оставаться в сознании. Незадолго до смерти ему захотелось морошки. Пушкин пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук.

«Вот увидите, что он будет жив, он не умрет», — сказала она, обнадеженная, Спасскому.Но уже совсем скоро он попросил находившихся у кровати Спасского, Даля и Константина Данзаса, своего лицейского товарища, повернуть его на правый бок.

Вскрытие тела проводил Спасский. Даль писал: «При вскрытии оказалось: чресельная часть правой половины раздроблена, часть крестцовой кости также; пуля затерялась около оконечности последней. Кишки были воспалены, но не убиты гангреной; внутри брюшины до фунта запекшейся крови, вероятно, из двух бедренных или брыжеечных вен. Пуля вошла в двух дюймах от верхней передней оконечности правой чресельной кости и прошла косвенно или дугою внутри большого таза сверху вниз по крестцовой кости. Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших вен в соединении с воспалением кишок».Произойди дуэль сегодня, Пушкин имел бы шансы выжить, считают современные врачи. Объем кровопотери, по оценкам историка хирургии Удермана, составил 40% от всего объема крови в организме, что сейчас уже не считается смертельным благодаря возможности переливания крови. Пушкин же донорской крови не получил. Вместо госпитализации Пушкина отвезли домой, волоком дотащив до саней, усугубляя травматический шок.

Раненых в живот в то время не оперировали, а наука не знала ни асептиков, ни антибиотиков, ни наркоза. Их рекомендовалось лечить с помощью припарок, касторки, слабительного и клизм.

Применение пиявок усугубило кровопотерю. К тому времени, по словам доцента Пермской медицинской академии Михаила Давидова, автора книги «Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга», у поэта уже начался перитонит. Благодаря попавшим в брюшную полость инородным телам — пуле, которую никто не вытащил, частям одежды, костным осколкам — туда проникла инфекция. Кровь из поврежденных сосудов тем временем заполнила малый таз и оттуда тоже изливалась в брюшную полость. Туда же попали и бактерии из гангренозно измененного участка стенки тонкой кишки. Болезнь могла осложниться еще и остеомиелитом тазовых костей.

В современной интерпретации диагноз Пушкина звучал бы так:

«Огнестрельное проникающее слепое ранение нижней части живота и таза. Многооскольчатые огнестрельные инфицированные переломы правой подвздошной и крестцовой костей с начинающимся остеомиелитом. Травматогенный диффузный перитонит. Гангрена участка стенки тонкой кишки. Инфицированная гематома брюшной полости. Инородное тело (пуля) в области крестца. Флебит тазовых вен. Молниеносный сепсис. Травматический шок. Массивная кровопотеря. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Полиорганная недостаточность».Для спасения Пушкина необходимо было после ранения оказать первую помощь, наложив асептическую повязку и введя обезболивающие и кровоостанавливающие средства.

Далее его следовало в лежачем положении транспортировать в хирургическое отделение, по дороге вводя заменители плазмы крови и противошоковые средства. В стационаре надо было бы провести срочное обследование, включающее рентгенографию и УЗИ, а затем оперировать поэта под общим наркозом. В послеоперационный период необходима была бы интенсивная терапия с применением антибиотиков.

«При выполнении в полном объеме указанных мероприятий смертельный исход в связи с тяжестью ранения мог бы все равно наступить, однако шансы на выздоровление составили бы не менее 80%, ибо летальность при подобных огнестрельных ранениях ныне составляет 17,2 — 17,5 %», — отмечает Давидов.Но в первой половине XIX века об аспектах, сейчас кажущихся самими собой разумеющимися, никто и не подозревал. Даже в 1980-х годах, по оценкам крупного советского хирурга Бориса Петровского, шансы Пушкина на выживание составили бы 30-40%.

На специальной научной конференции, посвященной ранению и смерти поэта, он так сформулировал общее мнение собравшихся: «С позиции современной хирургии мы можем сказать, что перед тяжелым ранением А.С.Пушкина наши коллеги первой половины XIX века были беспомощны».