Действие противотанковой ракеты фагот. Птрк фагот – пехотный вышибала танков

Носимый противотанковый ракетный комплекс второго поколения 9К111 «Фагот», благодаря отличным показателям основных боевых свойств и надежности, оказался одним из самых распространенных образцов этого вида оружия в мире. И сегодня, несмотря уже почти на пятидесятилетний возраст, этот противотанковый комплекс продолжает оставаться в строю многих армий мира.Создание в СССР носимого ПТРК с полуавтоматической системой управления, взамен ПТРК 9К11 «Малютка» с ручной системой наведения, началось в конце 1960-х. Работы по созданию нового комплекса проводились в кооперации рядом предприятий. Головным разработчиком комплекса было назначено Конструкторское бюро приборостроения (в то время ЦКБ-14, г.Тула). Разработчиком наземной аппаратуры управления, уже в ходе выполнения работы, был определен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (г. Климовск, Московской обл.). Боевая кумулятивная часть разрабатывалась в Научно-исследовательском машиностроительном институте (г. Москва). В результате в 1970 году на вооружение был принят носимый противотанковый комплекс 9К111 «Фагот» с полуавтоматической системой управления по проводной линии связи. На западе он получил наименование AT-4 Spigot. Производство ПТРК было налажено на заводе «Маяк».

В отличие от «Малютки», где управление ракетой осуществлялось вручную с помощью джойстика, при стрельбе из ПТРК 9К111 стрелок-оператор, поворачивая маховички механизмов горизонтального и вертикального наведения, наводил прицельную марку на цель и удерживал ее на точке прицеливания во время полета ракеты. Полуавтоматическая система управления наводила ракету и обеспечивала попадание в цель. Использование полуавтоматической системы управления значительно снизило зависимость результативности стрельбы от уровня обученности оператора и позволило повысить скорость ракеты. Увеличение средней скорости полета ракеты со 115 м/с у «Малютки» до 186 м/с у «Фагота» уменьшило её полетное время. Все это позволило значительно повысить вероятность попадания ракеты в цель.

Кумулятивная боевая часть ракеты 9М111 пробивала 400 мм сплошной гомогенной брони, что обеспечило надежное поражение всех танков того времени - М48, М60, «Леопард-1», «Чифтен», АМХ-30 и их модификаций. При том кумулятивная струя пробивала лобовую броню танков и поражала экипаж и внутреннее оборудование танка. При попадании её в боеприпасы происходило их возгорание или детонация. Система управления ПТРК позволяла поражать цели на дистанции от 70 до 2000 м. В состав комплекса «Фагот» входили управляемые ракеты 9М111 в транспортно-пусковых контейнерах, пусковая установка, наземная аппаратура управления и прибор

наведения.

«Фагот» стал первым отечественным носимым ПТРК с полуавтоматической системой наведения. Он переносился в двух вьюках расчетом из двух человек: вьюк №1 (командир расчета) - пусковая установка (масса 22,5 кг), вьюк №2 (второй номер расчета) - две ракеты в транспортно-пусковых контейнерах (масса 26,85 кг).

Впоследствии ПТРК «Фагот» был установлен на различные боевые машины. В 1974 году на вооружение была принята боевая машина 9П148 на шасси БРДМ-2 с ПТРК 9К113 «Конкурс». В соответствии с техническим заданием этот ПТРК был унифицирован по системе управления с ПТРК «Фагот». Для «Конкурса» была разработана ракета 9М113, имевшая дальность полета от 75 до 4000 м и бронепробиваемость 550 мм сплошной гомогенной брони. Для стрельбы из боевой машины 9П148 можно было использовать ракету 9М111 комплекса «Фагот».

В 1977 г. комплекс 9К111 был установлен на модернизированных боевых машинах пехоты и десанта БМП-1П и БМД-1П (вместо ПТРК «Малютка»), а в 1979 г. и на боевой машине десанта БТР-РД «Робот-1». Впоследствии этот ПТРК и его модернизированные варианты вошли в состав комплексов вооружения боевых машин БМП-2, БМД-2 и БМД-3.В 1970-х танки основных армий мира начали оснащаться навесной динамической защитой. На западе она получила наименование «explosive reactive armour (ERA)», что в нашей прессе было не совсем верно переведено как «реактивная броня». ERA или динамическая защита обеспечила защиту танков от моноблочных кумулятивных боевых частей ракет, снарядов и гранат. Это, в свою очередь, потребовало дальнейшего совершенствования противотанковых средств и в том числе ПТРК. В конце 1970-х к комплексам «Фагот» и «Конкурс» была разработана и в 1979 г принята на вооружение новая ракета 9М111М «Фактория» с тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей поражение танков с навесной динамической защитой и повышенной до 2500 м дальностью полета. Совершенствование боевой части привело к повышению бронепробиваемости с 400 до 460 мм по ходу струи.

В конце 1970-х к комплексам «Фагот» и «Конкурс» была разработана и в 1979 г принята на вооружение новая ракета 9М111М «Фактория» с тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей поражение танков с навесной динамической защитой и повышенной до 2500 м дальностью полета. Совершенствование боевой части привело к повышению бронепробиваемости с 400 до 460 мм по ходу струи.

В 1987 г для замены ПТРК «Фагот» на вооружение был принят модернизированный комплекс 9К111М «Фагот-М» с помехозащищенной системой управления. Для стрельбы из нового комплекса можно было использовать ракеты 9М113 «Конкурс». В свою очередь ракеты 9М111М «Фактория» могли использоваться в комплексах «Конкурс».

В 1991 году на вооружение была принята модернизированная ракета 9М113М «Удар». Ракета имеет тандемную кумулятивную боевую часть, обеспечивающую поражение бронированной техники с навесной динамической защитой. Эта ракета так же может использоваться в комплексах «Фагот-М» и «Конкурс-М». Впоследствии ПТРК «Фагот-М» с ракетами 9М111М и 9М113М был использован в составе комплексов вооружения боевых машин пехоты и десанта БМП-2, БМД-2 и БМД-3.

В состав комплекса «Фагот-М» входят управляемые ракеты 9М111М или 9М113М в транспортно-пусковых контейнерах, пусковая установка, наземная аппаратура управления и прибор наведения.

На боевых машинах пусковая установка установлена на крыше башни. Также в состав комплекса вооружения боевых машин входит наземная пусковая установка 9П135М, состоящая из станка и пускового механизма. При использовании ПТРК в наземном варианте, блок с аппаратурой управления и прибор наведения снимаются с боевой машины и устанавливаются на наземную пусковую установку 9П135М.Простота использования ПТРК «Фагот», относительно небольшая масса, высокая точность и поражающее действие боевой части обеспечили высокую эффективность его применения против танков и других бронированных целей. Кроме того, этот ПТРК может с успехом использоваться для поражения различных малоразмерных целей (ДОТов, наблюдателей и наводчиков огня артиллерии и авиации, наиболее важных защищенных и не защищенных огневых средств), а также движущихся наземных и малоскоростных низколетящих целей.

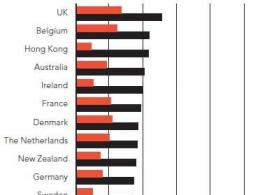

По оценкам справочника Jane`s сегодня ПТРК «Фагот», помимо армии России, состоит на вооружении около 40 армий мира. Лицензия на его производство ещё в советское время была передана Болгарии, а позже и Индии. Благодаря широкому распространению «Фагот» широко применялся во многих локальных конфликтах последних десятилетий всеми сторонами.

Воюет он и сегодня, в Сирии, Йемене, Ливии, Украине. Сюжеты теленовостей регулярно показывают вполне успешное применение Фаготов не только против танков, БМП и БТР, но и против «шихадмобилей», автомобильных «тачанок» с крупнокалиберными пулеметами, а иногда и по вертолетам, но, пожалуй, только в Украине и против мирных жителей Донбасса.

Качество отечественного оружия давно стало его визитной карточкой, и сорокасемилетний ветеран «Фагот» только подтверждает это.

Но сколь бы ни было совершенно оружие, оно со временем устаревает. Совершенствование защиты современных танков, использование комплексов оптико-электронного подавления, типа российской «Шторы», привело к значительному снижению эффективности ПТРК второго поколения. Им на смену пришло третье поколение ПТРК, имеющее более совершенные, помехозащищенные системы управления и значительно более мощные боевые части, гарантированно поражающие современные и перспективные танки. В армии России сегодня на смену «Фаготу» и «Конкурсу» приходит «Корнет».

Российское оружие. Старое не значит устаревшее. На протяжении нескольких десятков лет после Второй мировой войны неуклонный рост использования танков при ведении боевых действий сопровождался возникновением целого ряда мер противодействия. Однако, традиционные противотанковые пушки показали себя неэффективными для уничтожения целей, защищенных все более толстой и прочной броней, на фоне резкого роста мобильности танков на поле боя и появления других бронированных угроз пехоте.

Поставить точку в этой борьбе удалось с разработкой кумулятивных ракетных снарядов, впервые применявшихся во Второй мировой войне, в частности американских противотанковых ракетных гранатометов из серии «Базука», британского ручного гранатомета PIAT и наиболее известных немецких образцов противотанковых гранатометов Panzerfaust и Panzerschrecks, а также безоткатных орудий RzB 39 и PAW 600.

Советский Союз, сухопутные войска которого прошли через ожесточенные бои с немецкими танками, начал разработку противотанковых управляемых снарядов с самого конца Великой Отечественной войны. Создание нового вида вооружений в значительной степени упростили немецкие разработки в ракетной области, в особенности проект управляемой по проводам ракеты класса «воздух – воздух» Ruhrstahl X‑4, одного из самых технологически совершенных видов оружия Третьего рейха, созданного с целью уничтожать английские и американские бомбардировщики, уберегая особо ценные истребители и их экипаж от шквального огня бортовых пулеметов противника.

Хотя ракета X‑4 изначально разрабатывалась для ведения воздушного боя, она легла в основу конструкции противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В конце войны специальная противотанковая версия ракеты под индексом X‑7 предположительно использовалась сухопутными дивизиями SS, однако документальных свидетельств применения немецкими войсками такого вида оружия нет. В качестве трофея остатки проекта достались Советскому Союзу и союзникам, которые незамедлительно начали активные разработки в области ПТУР с передачей команд по проводам. В первых версиях западных ПТУР (Malkara, французский комплекс Nord SS.10 и его модификации, Entac, Swiss Cobra), а также советских комплексах «Шмель» (индекс ГРАУ - 3М6, по классификации МО США и НАТО – AT‑1А Snapper), «Флейта» / «Фаланга» (индекс ГРАУ - 3М11, по классификации МО США и НАТО - AT‑2 Swatter) и всемирно известной ракеты «Малютка» (индекс ГРАУ - 9М14, по классификации МО США и НАТО - AT‑3 Sagger) применялась одна и та же сложная система с использованием ручки управления – ручное наведение по линии визирования (Manual Command Line of Sight, MCLOS), которая для достижения приемлемой точности поражения цели в бою требовала длительной подготовки личного состава и сотен часов практики на тренажерах. К другим недостаткам можно отнести низкую скорость ракеты и вынужденное неподвижное положение командира боевого расчета, которое делало его уязвимым для мер противодействия в виде непрерывного огня по его позиции. Кроме того, командиру боевого расчета было сложно оценить, оказалась ли ракета перед целью или просто прошла рядом с ее бортом. Несмотря на все эти проблемы, наводимые оператором ПТУР стали вехой в развитии противотанковых средств, поскольку пехота получила дешевое и мобильное средство поражения любой бронированной цели в современных условиях боя.

1 – качающаяся часть; 2 – поворотный механизм; 3 – вращающаяся часть; 4 – тренога; 5 – подъемный механизм; 6 – механизм пуска; 7 – аппаратурой блок; 8 – прибор 9Ш119М1.

В начале шестидесятых годов, пока комплекс «Малютка» начинал поступать на вооружение противотанковых взводов Красной армии, над новым поколением ПТУР уже трудились за кульманом. Согласно предъявляемым требованиям, в новом ПТРК должна была применяться революционная система полуавтоматического наведения по линии визирования и передачей команд по проводам (Semi-Automatic Control Line of Sight, SACLOS). Для наведения ракет нового типа отпала необходимость в сложной в эксплуатации ручке управления: корректировка траектории полета производилась в полуавтоматическом режиме с использованием прожектора инфракрасного излучения, установленного в задней части ракеты. Несмотря на то, что командиру боевого расчета по-прежнему приходилось сохранять неподвижное положение во время полета ракеты, шансы на выживание расчета на поле боя значительно возросли, а время на подготовку личного состава существенно сократилось.

Новое поколение ракет было разработано в тульском Конструкторском бюро приборостроения и поступило на вооружение в 1970 г. под индексом 9М111 «Фагот». Данный комплекс дал мотострелковым дивизиям и противотанковым взводам сухопутных войск Красной армии преимущество в противотанковых боях периода холодной войны. В 1974 г. одновременно с модификацией комплекса «Фагот» под индексом 9М111М «Фактория» в войска поступил новый ПТРК с полуавтоматической системой наведения – 9M133 «Конкурс», который разрабатывался в тульском КБ приборостроения параллельно с «Фаготом».

Эти ракеты стали основой противотанковых средств пехоты и мотострелковых дивизий стран Варшавского договора и состоят на вооружении по настоящее время. По сроку нахождения на вооружении (свыше 50 лет) оба комплекса превосходит только «Малютка», которая применялась вооруженными силами десятка стран мира.

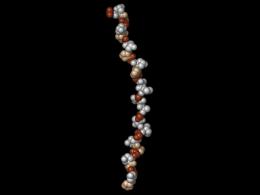

1 - блок ПЭМ 01.01.000; 2 - руль 01.01.021; 3 - конус 01.00.010; 4 - воронка 9Н122.002; 5 - кумулятивный заряд 9Н122.020; 6 - корпус 9Н122.010; 7 - ПДМ 9Э234; 8 - камера 02.00.030; 9 - заряд 9X145.000; 10 - электровоспламенитель 9X237.000; 11 - динатор 9Б61.000; 12 - блок управления 03.06.000; 13 - катушка ПЛС 03.02.000; 14 - лампа-фара 03.04.000; 15 - колодка 03.02.020; 16 - трос; 17 - крыло 03.01.000; 18 - аппаратурный отсек 03.00.000 (отсек № 3); 19 - ДУ 08.00.000; 20 - лирка 00.00.008; 21 - боевая часть 9Н122.000 (отсек № 2); 22 - привод электромагнитный 01.00.000 (отсек № 1); 23 - контактный узел 9Н122.030

7 - руль; 8 - корпус; 9 - кумулятивный заряд; 10 - предохранительно-детонирующий механизм; 11 - пороховой заряд; 12 - камера; 13 - электровоспламенитель; 14 - лопасть; 15 - корпус; 16 - лирка

Все три комплекса состоят из ПТУР, защищенной от воздействия окружающей среды стеклопластиковым пусковым контейнером, и пусковой установки 9П135, оборудованной инфракрасным прицелом 9Ш119 и системой наведения ракеты 9С451. Общая масса комплекса составляет 22,5 кг. После откидывания треноги командир / стрелок принимает лежачее положение для стрельбы. Начальное ускорение ракета получает за счет действия газового генератора, подобно принципу работы безоткатного орудия. Стартовый газогенератор придает снаряду начальную скорость 80 м/с, после чего включается маршевый твердотопливный двигатель, который быстро разгоняет ракету до 186 м/с. Высокая начальная скорость значительно сокращает так называемую мертвую зону и позволяет поражать цели прямой наводкой, а не по навесной траектории.

С появлением динамической защиты кумулятивные снаряды с одинарной боевой частью перестали быть грозой танков. Однако популярность приобрели тандемные кумулятивные снаряды (небольшой лидирующий заряд вызывает срабатывание динамической защиты, после чего основной заряд пробивает броню танка). Созданный на базе «Фагота» комплекс 9М111М «Фактория» с тандемной кумулятивной боевой частью был принят на вооружение вместе с 9М133М «Конкурс». Комплексы «Фагот», «Фактория» и «Конкурс» устанавливались на целый ряд таких боевых машин, как БМД и БМП-2, и специализированные истребители танков, например, 9П148 на базе БРДМ-2, предназначенные для пуска ракет обеих систем.

Вплоть до 2005 г. боевикам «Хезболлы», вооруженным комплексами «Фагот» и «Конкурс», удавалось уничтожать самые современные израильские танки «Меркава Mk.4» и «M1 Абрамс» в конце Иракской войны. По отношению к советским и российским видам вооружения и оборудования термин «старое» не означает «устаревшее».

ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА 9П135.

Запуск всех трех ПТУР осуществляется при помощи пусковой установки 9П135 на стальной треноге, каждая из ног которой снабжена предохранительным замком с фиксатором. Устройство треноги вынуждает стрелка принимать положение лежа при использовании комплекса, неудобное в некоторых боевых ситуациях, которое, однако, дает противотанковому боевому расчету очень низкий профиль и идеально подходит для маскировки и нападения из засады. Помимо треноги, ПУ состоит из системы наведения ракеты 9С451 и прицельного приспособления 9Ш119 с десятикратным увеличением и полем зрения 5 градусов. Линия прицеливания может корректироваться при помощи механизмов ввода поправок по горизонтальной и вертикальной оси.

Как и другие элементы комплекса, ПУ 9П135 неоднократно усовершенствовались и оснащались дополнительным оборудованием с целью не отставать от самых современных разработок в области бронирования, оптики и систем противодействия на поле боя. Две последующие модификации 70-х годов получили усовершенствованные системы управления и противодействия наведению помех. Позднее, в начале 90-х годов была разработана модификация 9П135М3, имеющая 13 кг тепловизор ТПВП с дальностью наведения до 2500 м (ночью). К началу XXI века на вооружение российской армии и на экспорт поступил новый комплекс под индексом 9С451М2, снабженный ночным прицелом с системой автоматического затемнения.

УСТАНОВКА КОМПЛЕКСОВ «ФАГОТ» И «КОНКУРС» НА БОЕВЫХ МАШИНАХ.

Как и большинство ПТУР, «Фагот» и «Конкурс» устанавливались на целый ряд боевых машин: как на специально созданные истребители танков, так и машины, предназначенные для выполнения других задач, получившие благодаря ПТУР возможность уничтожать танки противника. Комплекс из ракеты 9М14 и легкой боевой машины 9П148 «Малютка» на шасси БРДМ-2 постепенно заменил своего предшественника, машину 9П122 «Малютка», в составе противотанковых батальонов. Первые модели 9П148 оснащались только ПТУР «Конкурс», тогда как усовершенствованная версия машины могла применяться и для пуска ПТУР «Фагот». Экипаж производит перезарядку пусковой установки через люк, расположенный в задней части ПУ на четыре выстрела, защищенный квадратной металлической пластиной. Стрелок наводит ПТУР при помощи прицела, установленного в правой передней части машины. Боекомплект машины 9П148 составляет от 10 до 14 ракет 9М111 или 9M113, размещенных во внутреннем отделении за ПУ. В 1996 г. некоторые машины 9П148 были оснащены телевизионным прицелом 1ПН66 с повышенными эксплуатационными характеристиками, предназначенным для использования как в дневных, так и в ночных условиях. На Западе такие машины ошибочно называют БРДМ-3.

Комплекс адаптирован для использования на усовершенствованных версиях БМП и БМД. Поворотная пусковая установка под индексом 9П35М‑1 устанавливалась на БМП‑1П и БМД‑1П соответственно. Несмотря на то, что комплекс «Фагот» / «Конкурс» на боевых машинах пехоты значительно превосходит по своим характеристикам сложный в использовании 9М14 «Малютка», при его использовании стрелку приходится открывать люк боевой машины, что делает его уязвимым к огню противника. Комплекс устанавливался с правой стороны на БТР-РД «Робот», модификацию десантного бронетранспортера БТР‑Д, оборудованную дополнительным отделением для хранения боекомплекта.

Первой боевой машиной пехоты, на которой 9135М-1 устанавливался изначально, стал БМП 2, пришедший на замену БМП-1 в 1981 г. (?). Как и на БМП-1П, комплекс устанавливался на верхней части башни и не был лишен рассмотренного выше недостатка. Комплекс также устанавливался на шасси полноприводного небронированного автомобиля УАЗ-469.

Похожим образом ПУ 9П135 устанавливалась на различные транспортные средства за пределами Советского Союза, в частности на Mercedes-Benz Geländewagen Сухопутных войск Греции. Очень необычный пример – установка комплекса на секретный танк «Сонгун-915» северокорейского производства. На военном параде в Пхеньяне в 2010 г. этот загадочный танк впервые появился с двумя ПТУР «Фагот» на небольшой пусковой установке, установленной на башне, но без видимых систем управления. Пролить свет на эту тайну, окутанную мраком, еще только предстоит.

Santiago F. Cabrera, Куба

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Принятый на вооружение в 1963 г. противотанковый комплекс «Малютка» в основном отвечал требованиям войск и в дальнейшем положительно зарекомендовал себя как эффективное оружие в ходе локальных войн. Тем не менее, и ему были свойственны недостатки, присущие всем противотанковым комплексам первого поколения с ручным управлением, в первую очередь - зависимость эффективности применения от степени тренированности и психофизиологического состояния оператора. Обучение оператора комплекса с ручным наведением представляло собой длительный и трудоемкий процесс.

Показательно то, что в боевой обстановке арабо-израильской «Войны судного дня» даже непосредственно участвовавшие в боях операторы противотанковых комплексов для поддержания соответствующей формы проводили многочасовые интенсивные тренировки на тренажерах, размещенных вблизи линии фронта.

Таким образом, практически одновременно с завершением создания первого пехотного противотанкового комплекса наметились и направления дальнейшего совершенствования этого вооружения. Они были реализованы при создании ПТРК второго поколения, первым из которых стал комплекс 9К111 «Фагот».

Работы над новым комплексом начались в КБ приборостроения (ЦКБ- 14, г. Тула) под руководством А.Г. Шипунова и Н.Ф. Макарова в 1963 г. К работам был подключен и ЦНИИ точного машиностроения (г. Климовск).

Одновременно началось проектирование новой ракеты. По результатам проектно-конструкторского анализа для дальнейшей разработки приняли ракету, построенную по аэродинамической схеме «утка» с передним расположением рулей управления. В целом новая ПТУР представляла собой компоновку ТПК, ракеты и вышибной двигательной установки в виде однорежимного твердотопливного реактивного двигателя в задней части контейнера. ТПК - пластиковый , одноразового применения, с откидными крышками.

Собственно ПТУР состоит из четырех отсеков: №1 (электромагнитный привод рулей); №2 (кумулятивная боевая часть); двигательная установка (твердотопливный двухрежимный реактивный двигатель с двумя соплами, отклоненными на 20 градусов от продольной оси снаряда); аппаратурный отсек (координатор, блок управления, безинерционная катушка, лампа-фара).

Установленная по оси катушки лампа-фара со светофильтром, переводила большую часть энергии излучения в ИК область. Лампа накаливания была использована вместо трассера, чтобы не повредить разматывающийся двужильный биметаллический провод. При срабатывании вышибной установки отражатель и лампа защищались створками, раскрываемыми после выхода ракеты из контейнера. В то же время продукты сгорания вышибного заряда прогревали зеркало отражателя, исключая возможность его запотевания. Лампу покрыли лаком, что предотвратило ослепление оператора при низкой освещенности.

Размещение аэродинамических рулей на наибольшем удалении от центра масс позволило уменьшить их размеры, мощность и массо-габаритные характеристики рулевых машинок. Однако при такой компоновке рулевые машины создавали препятствие для прохождения кумулятивной струи при срабатывании боевой части. Тульские конструкторы нашли изящное конструктивное решение, снявшее это противоречие.

На корпусе аппаратурного отсека укреплены четыре складных крыла раскрываемых при старте. Они расположенных под углом к продольной оси снаряда и под углом 45 градусов относительно аэродинамических рулей. В отличие от других ракет, устройство раскрытия крыльев, как отдельный элемент на «Фаготе» отсутствовал - его совместили с силовой конструкцией крыла. Консоли крыла были выполнены из двух разнесенных друг от друга тонких листов обшивки из нержавеющей стали. Гибкость этих листов позволяла свертывать консоли вокруг корпуса ракеты перед загрузкой в транспортно-пусковой контейнер. После выхода из контейнера консоли сами раскрывались под действием сил упругости.

Ракета 9М111 комплекса «Фагот» стала первой отечественной ПТУР второго поколения с полуавтоматической системой наведения.

В соответствии с назначением был создан переносной вариант комплекса с пусковой установкой 9П135. В ходе отработки комплекса, пришлось принципиально изменить и наземную аппаратуру наведения. Взамен системы телевизионного типа применили электромеханическую с двумя каналами - «грубым» с жестким закреплением приемника и «точным», сконструированным по типу тепловых головок самонаведения.

ПУ 9П135 включает в себя: треногу 9П56 с откидными опорами, вращающейся частью на вертлюге, качающейся частью, винтовыми поворотным и подъемным механизмами; наземную аппаратуру управления 9С451 (прибор 9Ш119 и аппаратурный блок 9С474-1); механизм пуска 9П155; вьючное устройство. Маховик подъемного механизма с рукояткой расположен позади вертлюга, поворотного - слева. Угол наведения по вертикали - от -20 до +20 градусов, по горизонтали - 360 градусов. ПТУР в ТПК устанавливается на пазах люльки качающейся части. После выстрела пустой ТПК снимается вручную.

Наземная аппаратура управления 9С451 выполняет задачи визуального обнаружения цели, слежения за ней, обеспечения пуска снаряда, автоматического определения координат летящей ПТУР относительно линии визирования, формирования команд управления и выдачи их в двухпроводную линию связи ПУ с ПТУР. Аппаратурный блок 9С474-1 помещен в пластиковом контейнере на левой стороне вертлюга. Прицел-прибор наблюдения 9Ш119 служит для обнаружения цели и ее сопровождения и представляет собой комбинацию монокулярного перископического визира с оптико-механическим координатором в его верхней части. Прибор имеет два пеленгационных канала - широкого поля зрения для сопровождения ПТУР на дальностях до 500 м и узкого для дальностей от 500 до 2000 м. Поле зрения прибора 9Ш119 - 5 градусов, кратность увеличения 10 х, перископичность - 340 мм. Прицельной маркой служит перекрестие сетки. Прибор крепится на кронштейне качающейся части ПУ слева.

Механизм пуска имеет ручной неавтоматический предохранитель и спусковой крючок. При нажатии на спусковой крючок механизм вырабатывает начальные команды для производства пуска снаряда и выведения на рабочий режим батарей аппаратуры. Время пуска значительно сокращено за счет того, что батареи приводятся в рабочее состояние пиронагревателями, а ротор гироскопа координатора раскручивается пороховым зарядом.

Боевая часть ПТУР 9М111 при попадании в цель подрывается моментально, срабатывающим электромеханическим предохранительно-детонирующим механизмом. Для безопасности расчета механизма взводится на расстоянии 70 м от ПУ. В случае промаха ПТУР самоликвидируется.

ПТРК «Фагот» может оснащаться тепловизионным прицелом 1ПН65 «Тракт» (массой 12,5 кг) или «Мулат» 1ПН86 разработки НПО ГИПО. Дальность обнаружения целей прицелом 1ПН86 типа танк - 3600 м, распознавания - 2000 м, полем зрения 3,6 x 7,2 градуса в режиме обнаружения и 1,8 x 3,6 градуса в режиме распознавания. Спектральный диапазон: 8-13 мкм. Время непрерывной работы 2,5 часа. Массу (с батареей питания и баллоном системы охлаждения) 9 кг, размеры оптико-электронного блока 530 x 204 x 182 мм. Прицел крепится сверху ПУ рядом со штатным прицелом-прибором наблюдения.

В 1967 г. начались испытания комплекса, а в 1970 г. ПТРК 9К111 «Фагот» с ПТУР 9М111 (зарубежное обозначение комплекса АТ-4 SPIGOT ) был принят на вооружение как противотанковое средство батальона. Производство ПТРК освоил кировский завод «Маяк».

Комплекс «Фагот» предназначен для поражения танков и бронемашин, а также других малоразмерных целей (ДОТ, защищенные огневые комплексы).

ПТРК 9К111 «Фагот» состоит из снаряда 9М111, пусковой установки 9П135 и индикатора световых помех 9С469. Кроме того, имеется комплект средств и аппаратуры контрольно-проверочной машины для обслуживания комплекса. Индикатор световых помех 9С469 полагается один на шесть ПУ и предназначен для предупреждения операторов о появлении световой помехи в поле зрения прицела.

На походе ПТРК с двумя ПТУР переносится в двух наспинных вьюках: вес вьюка № 1 - командира расчета с пусковой установкой составил 22,5 кг, вес вьюка № 2 помощника командира ПУ, с двумя ракетами в ТПК - 26,85 кг. Расчет из трех человек может переносить ПУ и боекомплект из 8 ПТУР. В бою ПТРК в боевом положении может переноситься расчетом за скобы треноги. Оператор обычно располагается лежа слева от ПУ, но может вести стрельбу и «с колена».

«Фаготы» устанавливались на БМП-1П и БМП-2, БМД-1П и БМД-2, легком вездеходном автомобиле ЛуАЗ-967М и др. «Фагот» состоит на вооружении армий бывших союзников СССР по ОВД, а некоторыми и производится по лицензии (в частности в Болгарии).

В 1975 г. ПТУР была модернизирована, с присвоением индекса 9М111-2. После принятия на вооружение ПТРК «Конкурс», ПТУР 9М111-2 вошла в состав вооружения этого комплекса. Для них была создана единая установка 9П135М, которая кроме того, отличалась возможностью быстрого отделения станка для установки ПУ на бронемашинах. В состав модернизированного варианта пусковой установки 9П135М входили станок 9П56М, пусковой механизм 9П155, аппаратный блок 9С474 и прибор 9Ш119М1, используемый при наведении ракеты. Прицел 9Ш119М1 рассчитан на дальности до 4000 м и имеет прицельную марку в виде светящегося перекрестия в центре окружности сетки. Перископичность 9Ш119М1 - 300 мм.

В 1983 году был создан модернизированный вариант ракеты - 9М111М, который вошел в состав модернизированного комплекса «Фагот-М» (также известен под названием «Фактория»). Новая ракета обеспечивала большее бронепробитие и большую на 500 метров максимальную дальность пуска.

В ракете 9М111М была изменена конструкция корпуса и воронки боевой части для размещения заряда увеличенной массы и бронепробиваемости. На безинерционной катушке был уложен двужильный провод управления длиной 2500 м. Рост боевых возможностей был достигнут при незначительном снижении средней скорости, а также увеличении массы контейнера с ракетой и минимальной дальности пуска.

Стоит отметить, что ПТРК «Фагот-М» был принят на вооружение в 1980 г., а США в это же время приняли танк M 1 «Абрамс» с эквивалентной бронезащитой до 650 мм, а в 1985 г. танк М1А1 с защитой до 700 мм.

После принятия на вооружение самоходного варианта ПТРК «Конкурс» ракеты «Фагот» применялись и с боевых машин этого комплекса 9П148.

ТТХ ПТРК 9К111 «Фагот» с ПТУР 9М 111 (9 M 111-2)/ 9М111М

Размеры в боевом положении ПУ 9П135 (9П135М) |

1090 x 770 x 670 (1100 x 770 x 707) |

|

Масса ПУ 9П135 |

22,5 |

|

Время перевода из походного положения в боевое |

менее 1 мин |

|

Скорострельность, выстр/мин |

||

Углы наведения по горизонтали, град |

||

Углы наведения по вертикали, град |

от -20 до +20 |

|

Максимальная скорость поражаемых целей, км /час |

||

Система управления |

полуавтоматическая с передачей команд по проводам |

|

Тип ПТУР |

ПТУР 9М111 |

ПТУР 9М111М |

Масса ПТУР в ТПК, кг |

12,9 |

13,2 |

Длина ТПК ПТУР 9М111, мм |

1098 |

|

Поперечные габаритные размеры ТПК, мм |

150 x 205 |

|

Стартовая масса ПТУР, кг |

||

Длина ПТУР, мм |

||

Диаметр ПТУР, мм |

||

Размах крыльев, мм | ||

Переносный противотанковый комплекс 9К111 "Фагот" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, а также вертолетов и огневых точек противника.

Разработка ПТРК "Фагот" началась в марте 1963 года в КБ Приборостроения (г.Тула). Полномасштабное развертывание работ по "Фаготу" было начато по решению Комиссии по военно-промышленным вопросам при Совмине СССР от 18 мая 1966 года за № 119.

Заводские испытания комплекса, проведенные в 1967-1968 годах, были неудачными. Последний этап заводских испытаний был начат в январе 1969 года, но из-за низкой надежности проводной линии связи испытания были вновь прекращены. После устранения неисправностей их закончили в апреле-мае 1969 года. А в марте 1970 года были закончены совместные (государственные) испытания комплекса. Постановлением СМ № 793-259 от 22 сентября 1970 года комплекс "Фагот" был принят на вооружение. В 1970 году Кировскому заводу "Маяк" была заказана установочная партия "Фаготов" (100 штук), а в следующем году там началось их серийное производство. Производство "Фаготов" на заводе "Маяк" было отлажено в IV квартале 1971 года, когда сдали 710 снарядов. В 1975 году был создан модернизированный вариант ракеты 9М111М с увеличенной дальностью полета и повышенной бронепробиваемостью. Модернизированный образец комплекса получил название 9М111М "Фактория".

Комплекс 9К111 "Фагот" экспортировался во многие страны мира и применялся во многих локальных конфликтах последних десятилетий. Кроме России комплекс разных модификаций состоит на вооружении сухопутных сил Афганистана, Болгарии, Венгрии, Индии, Иордании, Ирана, Северной Кореи, Кувейта, Ливии, Никарагуа, Перу, Польши, Румынии, Сирии, Вьетнама, Финляндии.

Технические характеристики

Видео

Отгремели последние залпы Второй Мировой Войны. Страны-победительницы, да и другие государства, продолжали наращивать и восстанавливать военный потенциал армий. Основную скрипку на поле боя играли танковые подразделения. В пику развитию танков совершенствовались и меры противодействия.

Противотанковые артиллерийские орудия, в связи со своей непродолжительной жизнью на поле боя, возросшей маневренностью целей, появлением других бронированных участников сражений, не обеспечивали пехоте полноценную оборону от железных монстров. Выход нашли разработчики управляемых противотанковых средств, к числу которых относится и ПТРК «Фагот».

История

Одним из первых комплексов, принятых на вооружение Советской Армии стала знаменитая «Малютка» (ПТРК 9К11, 1960 года разработки). Но вскоре мотострелковым подразделениям потребовалось более современное вооружение, которое не требовало бы длительного обучения личного состава и имело высокие технические характеристики.

Весной 1963 года решением Комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР конструкторскому бюро «Приборостроения», расположенному в городе Тула, было поручено приступить к разработке противотанкового ракетного комплекса второго поколения, с управлением боевой частью по проводам.

Целями для изделия должны были быть, визуально наблюдаемые:

- бронированные объекты в неподвижном состоянии или движущиеся со скоростью менее 60 км/ч;

- скрытые и защищенные укрытиями огневые средства противника.

Дальность, обеспечивающая эффективное поражение, должна составлять не более 2 км. К 1967 году был готов первый образец, испытания которого с треском провалились.

После проведенного ряда доработок и исправлений в начале 1969 года начался новый этап проверок, но и он завершился плохо. Комплекс был признан не готовым к серийному производству.

Сотрудники КБ оперативно устранили полученные замечания и после успешно сданных экзаменов в начале осени 1970 года ПТРК 9К111 «Фагот» с ракетой 9М111 был принят на вооружение Советской Армии.

К концу 1971 года серийное производство было налажено на Кировском заводе «Маяк».

К 1975 году боевая часть комплекса была модифицирована, в том числе и введением новых моделей ракет:

- 9М111-2 с повышенной бронепробиваемостью;

- 9М111М «Фактория» с увеличенной дальностью полета;

- позднее была добавлена ракета .

Ракета 9М113, созданная в середине семидесятых годов, имела улучшенную бронепробиваемость и меньший вес. Боевая часть построена по тандемному типу и изначально создавалась как отдельное противотанковое средство.

Боеприпасы переносного «Фагота» и самодвижущегося «Конкурса» взаимозаменяемы.

Состав комплекса

В состав противотанкового ракетного комплекса «Фагот» входит:

- переносная пусковая установка складывающаяся 9П135;

- ракеты в пусковых контейнерах;

- аппаратура для проверки;

- запасные части и инструменты.

Пусковая установка

Запуск реактивных противотанковых ракет производится при помощи пусковой установки состоящей из:

- блока управления 9С451;

- визира 9Ш119;

- механизма запуска 9П155;

- станка 9П56.

Наземный блок управления предназначен для поиска и обнаружения цели, наблюдения за ней, производства выстрела, сопровождения реактивной ракеты до объекта.

Инфракрасный визир позволяет наводчику-оператору наблюдать точку наводки и держать ракету на линии прицеливания. Он так же снабжен индикатором световых помех, посредством которого наводчику сообщается, что в поле зрения действует помеха, влияющая на процесс наведения.

Механизм запуска имеет механический предохранитель и спусковую скобу, нажатием на которую производится выстрел.

Станок представляет собой треногу с вертлюгом, подъемным и поворотным механизмом, позволяющим вести круговой обстрел. Он сконструирован так, что стреляющему, приходится занимать лежачее положение или проводить стрельбу из окопа.

Но этим уменьшается боевой профиль и повышается живучесть огневого средства на поле боя, что играет главную роль при оборонительных операциях и огневых засадах. Модификация пусковой установки 9П135М имеет возможность установки на боевую технику, в том числе на БМП-2 и БМД-2.

При необходимости два члена экипажа легко переводят комплекс из машинного варианта в переносной.

Ракета в транспортно-пусковом контейнере

Контейнер представляет собой трубу из стекловолокна со съемными крышками.

Ракета состоит из четырех частей:

- управляющая;

- боевая;

- двигательная;

- вспомогательная.

Управляющая часть создана по специальной аэродинамической схеме «утка» и отвечает за наведение выстрела на цель. В носовой части самой ракеты смонтированы пластмассовые рули, оснащенные электромагнитным приводом.

В хвостовой части закреплено хвостовое оперение в виде раскрывающихся после выстрела лепестков. Сделаны они из гибкой стали, уложены внутри ТПК и раскрываются под действием силы упругости материала, после выхода из контейнера.

Управление осуществляется рулями, расположенными в голове ракеты, а сигнал доставляется от наземной аппаратуры управления по проводам. Хвостовое оперение не дает ракете рыскать и уходить с траектории полета.

Боевая часть состоит из кумулятивного заряда, позволяющего вывести из строя технику или укрытую огневую точку противника. Позволяет пробивать до 400 мм гомогенной брони. Тандемная боевая часть позволяет пробивать до 460 мм брони.

Двигательная часть оснащена двухсопельным реактивным двигателем и пороховым вышибным зарядом. Вышибной заряд предназначался для вывода ракеты из ТПК на линию стрельбы.

Основной двигатель начинал работу после выхода на линию цели и доставлял боевую часть к цели.

Вспомогательная часть размещена в хвостовом оперении и состоит из инерционной катушки с полевым кабелем и лампы-фары с зеркалом. Полевой кабель предназначен для сообщения команд на электромагнитные рули от пусковой установки. При выстреле эти элементы защищены шторкой от воздействия порохового вышибного заряда, выводящего ракету на линию прицеливания.

Элементы сгорания этого заряда одновременно прогревают зеркало, чтобы оно не потело, при отрицательной температуре воздуха, во время полета. Лампа покрыта специальным лаком, защищающим глаза наводчика от бликов в глазах при выстреле.

На первых модификациях применялся трассер, но от него пришлось отказаться, так как иногда пережигался провод управления. Снаряд становился не управляемым и не подчинялся командам стрелка.

Лампа-фара обращена в сторону наводчика и предназначена для точного наведения ракеты и визуального наблюдения за ней. После выхода ракеты на траекторию полета включалась лампа. Наводчик через визир наблюдал за ней и целью одновременно. С помощью подъемного и поворотного механизма совмещал марку с целью и сопровождал объект.

Инфракрасный пеленгатор фиксировал положение ракеты по лампе-фаре выдавал команды на рули и выводил ее на курс сближения с целью до момента попадания.

Стабилизация во время полета осуществляется за счет вращения вокруг своей оси. Комплекс может быть оборудован тепловизионным прицелом «Мулат». Обеспечивающим уверенное обнаружение вражеской техники на дальностях до 3600 м.

Тактико-технические характеристики

Благодаря своим техническим характеристикам «Фагот» может уверенно поражать танки и бронемашины любых армий мира.

ТТХ переносного ПТРК

| Характеристика | 9М111 | 9М111М | 9М113 |

|---|---|---|---|

| дальность стрельбы, м | от 70 до 2000 | от 75 до 2500 | от 75 до 4000 |

| калибр, мм | 120 | 120 | 120 |

| скорострельность, выстрел/мин. | 3 | 3 | 3 |

| скорость полета max, м/с | 240 | 240 | 250 |

| время полета max, с | 11 | 13,5 | 12 |

| бронепробиваемость, мм | до 400 | до 460 | до 600 |

| бронепробиваемость под углом 60°, мм | до 200 | до 230 | до 250 |

| масса в походном положении, кг | 49,4 | 47,1 | 47,7 |

| вьюк №1 (пусковая установка), кг | 22,5 | 22,5 | 22,5 |

| вьюк №2 (две ракеты в контейнерах), кг | 26,9 | 24,6 | 25,2 |

| масса в боевом положении с контейнером, кг | 36 | 34 | 34 |

| расчет, чел. | 2 | 2 | 2 |

| время перевода в боевое положение, с | 150 | 150 | 150 |

Простота эксплуатации, небольшие габариты, масса, позволяющая маневрировать по полю боя, высокая точность и эффективность позволяет применять данный вид вооружения практически в любых боевых операциях.

С успехом ПТУР «Фагот» можно использовать против хорошо защищенных и укрытых средств поражения, командных и наблюдательных постов, корректировщиков артиллерийского огня и снайперов, а также не скоростных низколетящих объектов.

Недостатком является, только то, что поразить можно цели, находящиеся в визуальном контакте с наводчиком-оператором.

Пятидесятилетний ветеран боевых действий и службы в различных армиях мира востребован и в настоящее время.

Он используется в ряде гражданских войн и конфликтов по всему земному шару. В новостях из горячих точек то и дело мелькают различные боевые единицы, ставшие жертвой «Фаготов».

Итог

Время идет, техника модернизируется. В передовых армиях мира принимаются или уже стоят на вооружении средства технического противодействия ПТРК.

Использование оптико-электронного подавления сигналов приводит к снижению эффективности управляющего контура на реактивных снарядах второго поколения. Но им на смену приходят новые модели вооружения, с более защищенной от различного типа помех системой управления и мощнейшие кумулятивные заряды тандемного типа.

Это позволяет уверенно и гарантированно поражать цели с динамической защитой и модернизированной броней.