Введение. тверская область — великий водораздел трёх морей

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ -ВЕЛИКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ ТРЁХ МОРЕЙ

Тверская область - самая большая среди центральных областей России. Её площадь - 84,1 тыс. кв. км. Но выделяется она среди другихобластей не столько размерами, сколько неповторимым географическимположением. Оно сказывалось на историко-культурном и экономическом развитии территории во все эпохи.

Природные особенности Тверского края можно понять и оценитьлишь на более широком географическом фоне. Напомним, что историястала всемирной с эпохи Великих географических открытий. Пространства океанов перестали быть непреодолимой преградой для торговли, переселений, захватов. Европейские государства включилив свой состав заокеанские колонии. Осваивая земли всех материков,человечество постепенно осознавало своё единство. И произошло этовсего несколько веков назад.

Но задолго до плаваний через океаны люди обживали берега внутренних морей, например, Средиземного, Чёрного, Балтийского. Наиболее яркий пример - цивилизации Средиземноморья. Само названиеэтого моря красноречиво, оно оправдано всей историей. Древнейшиецивилизации на его берегах существовали в Северной Африке, наБлижнем Востоке и в Южной Европе - от Балканского полуостровадо Гибралтарского пролива.

Самую большую древность и самое широкое распространение имеет третий тип взаимодействия народов и культур: движение вдольтечений рек, то есть по воде, по льду и по берегу. Ещё в глубочайшейдревности были освоены самые удобные пути из одних речных бассейнов в другие. Таким способом ещё в каменном веке можно былодобраться, например, из Прибалтики в Крым или из Западной Сибири на Верхнюю Волгу. Это подтверждается археологическими материалами, в том числе из раскопок на территории Тверской области.Регулярными являлись небольшие по расстоянию переходы с притока на приток одной реки в местах наибольшего сближения течений.

Они и стали с первобытности основными мостами и центрамивзаимодействия человеческих культур. Подобных переходов-волоков тысячи и тысячи в обоих полушариях Земли. С течением времи с поворотами истории менялись их роль и степень важности. Неменялась огромная культурная значимость главных речных перекрёстков Евразии.

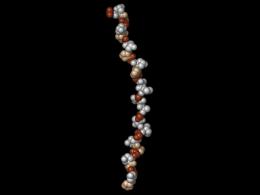

Зададимся вопросом: какая река связывает Европу с Азией? оказывается, эти части света встречаются друг с другом на Русской равнине. Ведь реки Сибири, Дальнего Востока, Китая (Обь, Енисей, Лена,Амур, Янцзы, Хуанхэ), несмотря на огромные площади их бассейнов и протяжённость, являются лишь связующими путями внутрисамой Азии. То же можно сказать и о реках Западной и ЦентральнойЕвропы: там водораздел север-юг (Балтийское и Северное моряСредиземное море) имеет внутри европейское, но не евразийское значение. Единственной огромной водной магистралью, связывающейЕвропу и Азию, является Волга. Её верхнее течение приходится наВалдайскую возвышенность, где также берут начало две другие великие реки Русской равнины - Днепр и Западная Двина. Все они имеютсток в разные морские бассейны: Волга - в Каспий, Днепр - в Чёрное море, Западная Двина - в Балтику.

Географы называют эту территорию Главным водоразделом Русской равнины. В историко-географическом отношении Валдайскую возвышенность можно назвать Великим водоразделом Каспийского, Чёрного и Балтийского морей. История его освоения показывает, что толькона Валдайской возвышенности, почти целиком расположенной в пределах Тверской области, сходятся воедино три огромных культурных центра. Здесь встречались народы лесной Европы (через Западную ДвинуПричерноморья и Восточного Средиземноморья (через Днепр), различных регионов Восточной Европы и Азии (через Волгу).

Западная Двина - одна из крупнейших рек, впадающих с востокав Балтийское море. Через неё Великий водораздел связан со Скандинавией, польскими и германскими землями, Центральной Европой.То есть Западная Двина приводила на Валдайскую возвышенностькультурный мир лесной зоны Европы.

Днепр при движении на юг пересекает три природные зоны. Их обитатели приносили на Валдай свои знания о мире. Через проливыБосфор и Дарданеллы этот путь ведёт в Средиземноморье.

Волга своими низовьями уходит в степной коридор между Уральскими горами и Каспийским морем. С глубокой древности он былстолбовой дорогой великих переселений. Восточное побережье Каспияслужило путём передвижения на север из Средней Азии. По западному берегу Каспия проходили народы с Кавказа, Иранского нагорья и Индостана. Своим мощным левым притоком, Камой, Волга втягивала в зону влияния финно-угров Приуралья и даже Зауралья. Последнее было связано с Валдаем и другим путём: через низовья Оби, Печору, Вычегду и Сухону переселения шли в бассейн Волги - на Шексну, Мологу и Тверцу, а затем на верхнюю Мету и в Селигерский озёрный край. Таким образом, Великий водораздел распахнут на все стороны света. Это один из главных речных перекрёстков Евразии.

С какого же времени он стал играть такую роль? Ответ находим в истории климата нашей планеты.

Примерно 700 тыс. лет назад наступило резкое похолодание, которое в итоге привело к оледенению большой части северного полушария Земли. Толщина льда достигала нескольких сотен метров. В пределахсовременной Тверской области было четыре оледенения, то есть четыре раза ледник надвигался с севера на эту территорию и четырежды отступал. До 10-го тыс. до н.э. водораздел, видимо, не был доступен для заселения. Межплеменные контакты проходили на более южных территориях.

Окраина последнего, четвертого, ледника (эпохи «валдайского оледенения») проходила через современную Тверскую область. Склоны Валдайской возвышенности и низменная восточная часть области сталистоком для Волги и её притоков. Южная граница ледника шла примерно по линии: устье р. Межи - г. Нелидово - устье р. Итомли - с. Есеновичи - пос. Максатиха - д. Овинище.

С 13-12 тыс. до н.э. началось общее потепление. В последующие тысячелетия огромные пространства центра и севера Европы освободились от материковых льдов. После обсыхания территории и поднятия суши они стали, в основном, пригодными для заселения.

Около 10-го тыс. до н.э. Великий водораздел превратился в один из важнейших внутренних водных узлов континента. С этого времени и началось его освоение человеком.

Благоприятными природными условиями для постоянных экономических и культурных контактов считаются следующие:

1. Близость бассейнов крупных рек, особенно в их верховьях. Здесь встречались группы людей, двигавшихся по берегам рек, в том числе из очень отдаленных территорий.

Великий Исток – уникальная в масштабах Земли точка планетарного раздела пресных вод, которая находится на линии Великого Мирового водораздела, разделяющего бассейны мирового океана.

Великий Исток- это точка планетарного раздела пресных вод, расположенная на линии Великого Мирового водораздела находящегося в Забайкалье, на Яблоновом хребте.

Именно с этого места водные потоки разделяются в русла трех рек (Лены, Енисея и Амура), трех морей (Лаптевых, Карского и Охотского), двух океанов (Тихого и Северного Ледовитого), а также в озеро Байкал.

Вопреки представлению большинства, здесь нет ни водоемов, ни истоков. Это место, где стыкуются бассейны трех больших рек: Лены, Енисея и Амура, а их вода уже попадает в разные океаны. Оказавшись на вершине горы Палласа, так называют Великий исток географы, путешественник может видеть начало трёх рек – Лены, Енисея и Амура . Бассейн Великого истока составляет 6 тысяч 926 квадратных километров - это практически половина территории России.

Водораздельный гребень между р. Правый Диер и р. Левый Диер. Ирина Щеглова © 2012

Найден был Великий исток сравнительно недавно. Первооткрывателем его стал учитель географии из Забайкалья Тимур Жалсарайн. В семидесятых годах он отправил в местную газету письмо, где рассказывал о своей находке — водораздельной горе. Но для редакторов эта информация осталась непонятой. Совершенно случайно письмо учителя прочитал Юрий Руденко (председатель забайкальского отделения русского географического общества) и понял важность данного сообщения. Сейчас ни у кого не возникает сомнения в том, что тот скромный учитель географии совершил величайшее открытие. По инициативе Юрия Руденко спустя 6 лет гора была объявлена памятником природы. А краевед А.А. Шипицын предложил назвать ее в честь руководителя одной из самых знаменитых Академических экспедиций XVIII века - П.С. Палласа, пересекшего Яблоновый хребет.

Великий исток охраняет от «лишних глаз» сама природа, так как туда очень сложно попасть, неподготовленные люди просто не смогут покорить вершину водораздельной горы. Летом здесь непроходимое болото, а зимой очень холодно. У сумевших подняться на гору Палласа складываются свои традиции: в день восхождения экспедиции её называют именем того, кто поднялся первым. И каждый, кто здесь побывал, должен найти камень и положить в пирамиду.

Окрестности Великого Истока называют теоландшафтным парком («тео» - бог). Рядом с ним находится Пик Транссиба - это самая высокая точка железнодорожной Транссибирской магистрали. Высота пика - 1019 метров. Чуть западнее истока вода расходится в Беклемишевские озера, которые принадлежат бассейнам двух великих рек - Арахлей и Шакша. Подход с востока украшают причудливые скалы.

Каждый год участники православного Крестного хода к Иргенскому монастырю преодолевают Великий водораздел. Также на берегу озера Арахлей проводится Азиатский фестиваль русской песни «Великий Исток».

Кликабельно 5000 рх

ВОДОРАЗДЕЛЬНАЯ ГОРА НА ЯБЛОНОВОМ ХРЕБТЕ

Вот такое письмо я нашел в интернете:

По высоте над уровнем моря (1236 м) Водораздельная гора не более чем на 600 метров возвышается над расположенным неподалёку краевым центром. При этом она намного уступает другим вершинам того же Яблонового хребта, таким, например, как гольцы Саранакан (1579 м) и Чингикан (1644 м). Даже в непосредственной близости от Водораздельной горы находятся более высокие сопки, достигающие 1279 и 1243 м. Однако в последние годы эта небольшая и далеко не самая высокая вершина Яблонового хребта получила сразу несколько названий – Водораздельная, гора Палласа, гора «Великий исток».

Интерес к этой ранее никому не известной безымянной горе, объявленной комплексным памятником природы, не случаен. Вдоль Яблонового хребта проходит часть Великого Мирового водораздела, формирующего границы огромных водосборных бассейнов. Восточная часть Азии принадлежит бассейну Тихого, а западная – Северного Ледовитого океанов. Вершин, расположившихся на линии Мирового водораздела, довольно много. Но только одна из них разделяет водосборные бассейны трёх огромных рек Северной Азии, входящих в дюжину крупнейших рек мира. Оказавшись на вершине Водораздельной горы, путешественник может видеть начало всех этих трёх рек.

Севернее берёт начало небольшая, длиной 14 км, речка Кадала, впадающая в озеро Иван. Через протоку Холэ, соединяющую озёра Иван и Тасей, вода попадает в Монгой, который через Витим несёт свои воды к Лене (4400 км – 12-е место среди рек мира).

К югу от горы можно увидеть истоки речки Домны, через Ингоду, Шилку и Амур связанной с бассейном Тихого океана. Длина Амура от самых истоков составляет 4440 км (11-е место в мире).

Самая маленькая из берущих начало у подножия Водораздельной горы рек имеет русское название Грязнуха или бурятское – Шаборта. Она течёт в западном направлении и через 10 км впадает в озеро Арахлей. Её воды проделывают самый сложный путь к Мировому океану. Небольшая протока Холой соединяет Арахлей с соседним Шакшинским озером. Вытекающая из него река Хилок бежит в западном направлении вдоль Яблонового хребта, пока, спустя более 800 км, не впадает в Селенгу – крупнейший приток Байкала. Далее Ангара соединяет эти воды с Енисеем, формируя тем самым 6-й по протяжённости водный поток. Начинающийся вблизи Водораздельной горы Ангаро-Енисейский бассейн уступает по своей протяжённости только таким знаменитым рекам как Амазонка, Нил, Миссисипи (вместе с Миссури), Обь (вместе с Иртышом) и Янцзы. В мире больше нет точек, в которых сходились бы бассейны сразу трёх столь великих рек.

Отмеченная на всех картах, Водораздельная гора была заново «открыта» в качестве истока трёх великих рек Тимуром Ухимовичем Жалсарайном в 1977 году. В течение многих лет ветеран Великой Отечественной войны и краевед Т.У. Жалсарайн проработал в качестве учителя географии в средней школе с. Кусоча Могойтуйского района. Спустя 6 лет по инициативе краеведа Ю. Т. Руденко гора была объявлена памятником природы. А краевед А.А. Шипицын предложил увековечить в её названии имя руководителя одной из самых знаменитых Академических экспедиций XVIII века П.С. Палласа, пересекшего в 1772 году Яблоновый хребет.

Памятник на могиле Палласа в Берлине (общий вид и барельеф крупным планом). Надпись на латинском языке гласит: «Петер Симон Паллас берлинский, рыцарь, академик санкт-петербургский, много в заброшенных землях ради природы вещей изысканий проведший, покоится в конце концов здесь. Родился 22 сентября 1741 года. Умер 8 сентября 1811 года. Памятник с надписью по его указанию Академии наук Берлина и Санкт-Петербурга воздвигли в 1854 году».

Паллас Петер Симон (1741–1811) – учёный, путешественник, член Петербургской Академии наук. Совершил экспедицию через Забайкалье в 1772 году. Оставил описание этой поездки в третьей части книги «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (1788). Собрал значительные коллекции растений и животных, географические и этнографические материалы.

Окрестности Водораздельной горы заняты преимущественно лиственничной тайгой, сильно пострадавшей от бушевавших некогда на хребте лесных пожаров. Местами встречаются сосна и берёза. В кустарниковом ярусе обычны душекия кустарниковая (ольховник) и рододендрон даурский. Повсюду, особенно в зимнее время, многочисленны следы жизнедеятельности белок, зайцев, косуль, лосей и других таёжных обитателей.

Пологие участки Яблонового хребта местами заняты болотами, затрудняющими маршрут в тёплое время года. Лишь у вершины горы и по её более крутому западному склону видны выходы скальных пород.

История Тверского края Воробьев Вячеслав Михайлович

Введение. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВЕЛИКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ ТРЁХ МОРЕЙ

Введение. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ВЕЛИКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ ТРЁХ МОРЕЙ

Тверская область - самая большая среди центральных областей России. Её площадь составляет 84,1 тыс. км 2 . Выделяется она и неповторимым географическим положением, которое сказывалось на историко-культурном и экономическом развитии этой земли во все эпохи.

Природные особенности Тверского края можно понять и оценить лишь на более широком географическом фоне. История, как известно, стала всемирной с эпохи Великих географических открытий. Именно с этого времени пространства океанов перестали быть непреодолимой преградой для торговли, переселений, захватов. Европейские государства включили в свой состав заокеанские колонии. Осваивая земли всех материков, человечество постепенно осознавало своё единство. Произошло это всего несколько веков назад.

Задолго до плаваний через океаны люди обживали берега внутренних морей, например, Средиземного, Чёрного, Балтийского. Наиболее яркий пример этого - цивилизации Средиземноморья в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Европе - от Балканского полуострова до Гибралтарского пролива.

Но самую большую древность и самое широкое распространение имеет такой тип взаимодействия народов и культур как движение вдоль течений рек по воде, по льду и по берегу. Ещё в глубочайшей древности люди освоили и самые удобные пути из одних речных бассейнов в другие. Таким способом ещё в каменном веке можно было добраться, например, из Прибалтики в Крым или из Западной Сибири на Верхнюю Волгу. Это подтверждают археологические материалы, в том числе из раскопок на территории Тверской области. А небольшие по расстоянию переходы с одного притока на другой в местах наибольшего сближения течений были регулярными и обычными.

Такие переходы-волоки и стали ещё с эпохи первобытности основными мостами и центрами общения человеческих культур. Их многие тысячи в обоих полушариях Земли. С течением времени и сменой исторических эпох менялась их роль и степень важности. Но они не теряли огромную культурную значимость как главные речные перекрёстки планеты.

Зададимся вопросом: какая река связывает Европу с Азией? Эти части света встречаются друг с другом на Русской равнине. Ведь реки Сибири, Дальнего Востока, Китая (Обь, Енисей, Лена, Амур, Янцзы, Хуанхэ), несмотря на большую их протяжённость и огромные площади бассейнов, являются связующими путями лишь внутри Азии. То же можно сказать и о реках Западной и Центральной Европы: их водоразделы имеют внутриевропейское, но не евразийское значение.

Единственной огромной водной магистралью, связывающей Европу и Азию, является Волга. Её истоки и верхнее течение лежат на Валдайской возвышенности, где также берут начало две другие великие реки Русской равнины - Днепр и Западная Двина. Все они имеют сток в разные моря: Волга - в Каспийское, Днепр - в Чёрное, Западная Двина - в Балтийское.

Географы называют эту территорию Главным водоразделом Русской равнины. А в историко-географическом отношении Валдайскую возвышенность можно назвать Великим водоразделом Чёрного, Балтийского и Каспийского морей. Здесь, на Валдайской возвышенности, почти целиком расположенной в пределах Тверской области, сходятся воедино три огромных культурных мира: народы Причерноморья и Восточного Средиземноморья (через Днепр), лесной Европы (через Западную Двину и систему Невы), различных регионов Восточной Европы и Азии (через Волгу).

Днепр при движении на юг пересекает три природные зоны. Их обитатели приносили на Тверской Валдай свои знания о мире. Через проливы Босфор и Дарданеллы в центр Русской равнины проникали обитатели Средиземноморья.

Западная Двина - одна из крупнейших рек, впадающих с востока в Балтийское море. Через неё Великий водораздел связан со Скандинавией, польскими и германскими землями, Центральной Европой. Таким образом, Западная Двина приводила на Валдайскую возвышенность культурный мир лесной зоны Европы. Система Невы связывала Великий водораздел с севером Русской равнины.

Волга своими низовьями уходит в степной коридор между Уральскими горами и Каспийским морем. С глубокой древности он был основной дорогой великих переселений. Восточное побережье Каспийского моря служило важнейшим путём передвижения на север из Средней Азии. По западному берегу Каспия проходили на Русскую равнину народы с Кавказа, Иранского нагорья и Индостана.

Мощным левым притоком Камой Волга втягивала в свой бассейн финно-угров Приуралья и даже Зауралья. Сибирские культуры были связаны с Валдаем и другим путём: через низовья Оби, Печору, Вычегду и Сухону переселения шли в бассейн Волги - на Шексну, Мологу и Тверцу, а затем на верховья Мсты и в Селигерский озёрный край.

Таким образом, Великий водораздел на Валдайской возвышенности распахнут на все стороны света. Это один из главных речных перекрёстков Евразии. С какого же времени он стал играть такую роль? Ответ находим в истории климата нашей планеты.

Примерно 700 тыс. лет назад наступило резкое похолодание, которое привело к оледенению большой части Северного полушария Земли. Толщина льда достигала нескольких сотен метров. В пределах современной Тверской области было четыре оледенения, то есть четыре раза ледник надвигался с севера на эту территорию и четырежды отступал. До 10-го тыс. до н.э. Великий водораздел, видимо, не был доступен для заселения. Межкультурные контакты проходили на более южных территориях.

Окраина последнего ледника (в эпоху "валдайского оледенения") проходила через современную Тверскую область. Склоны Валдайской возвышенности и низменная восточная часть области стали стоком для Волги и её притоков. Южная граница ледника шла примерно по линии: устье р. Межи - г. Нелидово - устье р. Итомли - с. Есеновичи - пос. Максатиха - д. Овинище.

С 13-12 тыс. до н.э. началось общее потепление. В последующие тысячелетия огромные пространства центра и севера Европы освободились от материковых льдов. После обсыхания территории и поднятия суши они стали в основном пригодными для заселения.

Около 10-го тыс. до н.э. Великий водораздел превратился в один из важнейших внутренних водных узлов Европы. С этого времени и началось его освоение человеком.

Благоприятными природными условиями для постоянных экономических и культурных контактов считаются следующие:

1. Близость бассейнов крупных рек, особенно в их верховьях.

Здесь встречались группы людей, двигавшихся по берегам рек, в том числе с очень отдалённых территорий.

2. Обилие рек и озёр.

Для охотников и рыболовов водоёмы - дороги, места поселений и промыслов.

3. Большое разнообразие рельефа на определённой территории.

Многообразие растительного и животного мира в таком рельефе помогало человеку приспособиться к изменениям условий жизни.

3. Отсутствие непреодолимых преград (горных цепей, заболоченных низин, пустынь) внутри определённой территории и на её природных границах.

Это облегчало освоение новых земель и общение человеческих коллективов между собой.

4. Умеренный климат.

Такие погодные условия приемлемы для выходцев и с севера, и с юга.

Чем ярче проявляются эти черты, тем более уникальна природная система. Именно такой системой и стал Великий водораздел. Как же конкретно проявляется здесь каждый из пяти перечисленных признаков?

1. Бассейны Волги, Днепра и Западной Двины сходятся между собой на Валдайской возвышенности на расстояние буквально нескольких километров и даже сотен метров. Отметим наиболее важные места их сближения.

Из Корякинского болота юго-западнее пос. Пено вытекает Западная Двина. В 1-2 км от её истока в этом же болоте лежит оз. Соблаго, относящееся к бассейну Волги. Расстояние между великими реками по прямой здесь всего 12 км. Это важнейший переход между Двиной и Волгой в периоды первоначального освоения территории.

Исток Днепра находится в болоте Аксёнинский мох у границы Тверской и Смоленской областей. Здесь же начинается Обша (бассейн Западной Двины), а на восток течёт Ракитня (бассейн Волги). Таким образом, это единственное место смыкания бассейнов всех трёх морей, центр Великого водораздела.

Существуют десятки других переходов между бассейнами Днепра, Западной Двины и Волги, очень значимых в историко-географическом отношении. Есть они и за пределами основной территории водораздела.

2. Велика плотность речной и озёрной сети на Валдайской возвышенности: в пределах Тверской области более 1500 рек, а число озёр превышает здесь 4500. Днепр, как уже сказано, начинается на границе тверских и смоленских земель. Западная Двина идёт по тверской земле на протяжении 272 км, Волга - 685 км. Четвёртым важным водотоком на водоразделе является система Цна-Мста, ведущая через оз. Ильмень в Балтийское море.

Реки Тверской области образуют вместе с озёрами сложные системы. Общая площадь озёр - более 1000 км 2 . Больше всего их в западной части области, на Валдайской возвышенности.

3. Тверская область представляет собой в основном всхолмлённую равнину без больших перепадов высот. Средняя высота местности над уровнем Балтики - от 100 до 200 м, на Валдайской возвышенности - от 220 до 280 м. Отдельные поднятия достигают 340 м.

Холмы на возвышенности нередко вытянуты в виде гряд: Валдайской, Осташковской, Ревеницких гор, Свиных гор, Ильих гор и др. Гряда холмов Оковского леса, начинаясь у берегов оз. Волго, идёт далеко на юг, включая истоки Днепра. На востоке области расположены низины, разделяемые невысокими холмами и грядами из обломков горных пород, перенесённых ледником. Низменности соответствуют долинам рек и связаны между собой.

Итак, поверхность области далеко не однообразна. Географы выделяют на этой территории не менее пяти типов рельефа.

4. Нигде в Тверской области нет обширных непроходимых мест кроме болота Оршинский мох. Но и оно в древности было озером, на бывших берегах и островах которого археологи нашли поселения охотников и рыболовов. Рельеф не только не препятствовал, но и в большой степени помогал освоению людьми территории водораздела. Природное разнообразие давало новые экономические и торговые возможности. Создавались условия и для самостоятельного местного развития, и для взаимодействия с другими народами и культурами.

5. Климат Тверской области, учитывая географическую широту, перераспределение тепла и влаги, а также подстилающую поверхность (рельеф, лес, луга, болота, водоёмы и др.), считается умеренно-континентальным и не препятствует освоению территории.

Обилие добычи, то есть зверя, птицы и рыбы, привлекало на Тверской Валдай в первобытности общины охотников, рыболовов и собирателей. Здесь же имелись большие месторождения высококачественного кремня - важнейшего в каменном веке сырья. Археологи находят изделия из ржевского кремня на многих древних поселениях - от Прибалтики и Полесья до Урала и от Карелии до Средней Волги.

Таким образом, сочетание природных признаков и их качество создавало на территории Великого водораздела очень благоприятные условия для развития человеческой культуры. Влияние этого культурного очага распространялось на обширные пространства Русской равнины.

Из книги Русь и Орда. Великая империя средних веков автора10.2 Наша реконструкция: летописный Великий Новгород? нынешний город Ярославль и область вокруг него Почему принятое сегодня отождествление старой русской столицы? Великого Новгорода с современным городом Новгородом на Волхове вызывает сомнения Отождествляя

Из книги За кормой сто тысяч ли автора Свет Яков МихайловичСтрана трех морей Перед нами карта Китая. Вглядитесь внимательно в причудливые контуры его береговой линии. От границ Кореи до границ Вьетнама на протяжении многих тысяч километров берега Китая омываются водами трех морей - Желтого, Восточно-Китайского и

Из книги Независимая Украина. Крах проекта автора Калашников МаксимМайдан - водораздел истории Согласно официальной трактовке, события зимы 2004–2005 годов были стихийным народным протестом против фальсификации выборов. Однако оранжевая революция буквально пошагово повторяла события в Сербии и Грузии. Во всех этих случаях якобы

Из книги Мифы революции 1917 года автора Баландин Рудольф КонстантиновичВведение ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые - Его призвали всеблагие, Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был И заживо, как небожитель Из чаши их бессмертье пил! Федор Тютчев 1Очередной юбилей так

Из книги Легендарные улицы Санкт-Петербурга автора Ерофеев Алексей Дмитриевич Из книги Древние славяне, I-X века [Таинственные и увлекательные истории о славянском мире] автора Соловьев Владимир МихайловичУ трех морей При Симеоне наступает поистине золотой век Первого Болгарского царства. И здесь без боязни преувеличить роль личности в истории есть смысл подчеркнуть, как много значит, что бразды правления страной взял в свои руки именно он. Первый царь Болгарии Симеон I

Из книги Рюриковичи. История династии автора Пчелов Евгений ВладимировичТверская ветвь Потомки Ярослава III Ярославича, тверского и великого владимирского (в 1264 - 1271) князя, умершего на обратном пути из Орды в 1271 году, занимали стол Тверского княжества вплоть до 1485 года. К этой династии принадлежали сын Ярослава III - святой Михаил Ярославич

Из книги Долетописная Русь. Русь доордынская. Русь и Золотая Орда автора Федосеев Юрий ГригорьевичГлава 2 Раздробленне Северо-Восточной Руси. Великий князь Михаил Ярославич Тверской. Московский удел. Великий князь Юрий Данилович. Смерть трех русских князей в Орде. Иван Калита и митрополит Петр. Возвышение Москвы. Симеон Гордый. Иван Красный и митрополит Алексий. Литва,

Из книги Московские слова, словечки и крылатые выражения автора Муравьев Владимир БрониславовичТверская улица Тверская улица образовалась из Тверской дороги и от нее получила свое название.Тверская улица - главная улица Москвы, и такое положение среди московских улиц она занимает в течение веков, с основания города - и доныне.Дорога на Тверь в судьбе Москвы

Из книги Раскол Империи: от Грозного-Нерона до Михаила Романова-Домициана. [Знаменитые «античные» труды Светония, Тацита и Флавия, оказывается, описывают Велик автора Носовский Глеб Владимирович9. Появление трех самозванцев, трех Лже-Неронов Это - три «Лже»-Дмитрия в Руси-Орде конца XVI - начала XVII века Как мы уже поняли, «античный» Вителлий накладывается на «Лже»-Дмитрия Первого. В то же время Светоний почему-то не называет напрямую Вителлия самозванцем,

Из книги Москва акунинская автора Беседина Мария БорисовнаТверская улица Пройдемся по Тверской. Начинаясь от Кремля, она выходит с территории Белого города, от площади, возникшей на месте Тверских ворот, - Страстной. «Мы ехали все прямо и повернули только один раз, перед памятником Пушкину - на большую улицу, которую я сразу

Из книги Жизнь Константина автора Памфил ЕвсевийГЛАВА 40. О том, что, на протяжении трех десятилетий провозгласив трех своих сыновей василевсами, он праздновал освящение храма, созданного им в Иерусалиме Константин уже окончил тридцатилетие своего царствования и трех сынов в разное время провозгласил василевсами.

Из книги Природа и власть [Всемирная история окружающей среды] автора Радкау ЙоахимIV. Колониализм как водораздел экологической истории Существуют разные виды колониализма с различными последствиями для окружающего мира: с одной стороны, торговый, закрепляющийся только в портовых городах на морских побережьях; с другой – переселенческий,

Из книги Голливуд и Сталин - любовь без взаимности автора Абаринов ВладимирВодораздел{21} Постер к кинофильму «Встреча на Эльбе»В начале 1949 года международная напряженность усилилась. Дело шло к созданию трансатлантического союза для противостояния советской экспансии. В апреле в Вашингтоне 12 странами Северной Америки и Европы был подписан

Из книги История Тверского края автора Воробьев Вячеслав Михайлович§ 59. ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ Во второй половине 1980-х гг. в СССР проводилась политика, получившая название "перестройка". Коммунистическая партия, руководство страны во главе с М.С. Горбачёвым пытались демократизировать внутреннюю и внешнюю политику не имея

Из книги История ислама. Исламская цивилизация от рождения до наших дней автора Ходжсон Маршалл Гудвин СиммсАт-Табари о смерти Усмана: главный водораздел для шариатитов События, окружавшие смерть Усмана, для истинного суннитского историка являются особенно важной проблемой поиска истины, даже если на первый взгляд представляют собой оправдание шиитам. Мусульманское общество

« Цветные моря »Все мы ещё со школы знаем, что на нашей планете есть четыре «цветных» моря: Белое, Чёрное, Красное и Жёлтое.

Многие даже помнят, почему они так названы (см. под катом

).

Казалось бы - всё, вопрос на этом исчерпан. Но … Ничего подобного!

Я постараюсь с помощью истории, топонимики и этимологии доказать,

что существуют ещё, как минимум, шесть (!) «цветных морей».

1. Белое море.

Внутреннее море бассейна Северного Ледовитого океана на севере Европейской части России.

Одни исследователи высказывают предположение о том, что море названо Белым потому, что оно

покрыто льдом и снегом 6-7 месяцев в году.

Другие полагают, что название происходит от беловатого цвета воды, отражающей северное небо.

И действительно, в любое время года оно остаётся белым: то снег, то дождь, то туман.

2. Чёрное море

.Внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Омывает берега России, Украины, Румынии,

Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии.

С точки зрения моряков, море называется Чёрным из-за сильных штормов,

во время которых вода в море темнеет.

Утверждают также, что море назвали Чёрным из-за чёрного ила,

который остается после шторма на берегу.

Одна из гипотез связана с принятым ранее в ряде азиатских стран «цветовым» обозначением

сторон света, где «чёрный» обозначал север, соответственно Чёрное море — северное море.

В «Географии» древнегреческого учёного Страбона (I в. до н.э.) предполагается,

что такое название море получило из-за трудностей с навигацией,

а также диких враждебных племён, населявших его берега.

Однако, скорее всего, греки восприняли местное скифское название моря,

представлявшее рефлекс др.-иран. axšaina — «тёмно-синий», «тёмный».

Согласно другой исторической гипотезе, современное название Чёрному морю дали турки,

которые пытались покорить население его берегов, но встречали такое яростное

сопротивление, что море прозвали Караден-гиз - Чёрное, негостеприимное.

А вот гидрологи предложили свою версию, согласно которой

море называется Чёрным потому, что любые металлические предметы,

опущенные на большую глубину, поднимаются на поверхность почерневшими.

Причина - сероводород, которым насыщена черноморская вода на глубине более 200 м.

3. Красное море.

Внутреннее море бассейна Индийского океана,

расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой.

Омывает берега Египта, Судана, Джибути, Эритреи,

Саудовсклй Аравии, Йемена, Израиля, Иордании.

Является самым солёным морем Мирового океана.

Существуют несколько версий происхождения названия Красного моря.

1) От неправильного чтения семитского слова, состоящего из трёх букв: «х», «м» и «р». Из этих букв в древних надписях составлено имя семитского народа химьяриты, жившего в Южной Аравии до её завоевания арабами. В древней южноаравийской письменности краткие гласные звуки графически не изображались на письме. Поэтому появилось предположение, что при расшифровке арабами южноаравийских надписей сочетание «х», «м» и «р» было прочитано как арабское «а́хмар» (красный).

2) Другая версия ставит название моря в зависимость от той или иной части света. В мифах многих народов мира стороны света связаны с определёнными цветовыми оттенками.

Так, красный цвет символизирует юг. И поэтому слово «красный», по-видимому, указывает на южное месторасположение этого моря, а вовсе не на цвет морской воды. Хотя на его поверхнось время от времени и всплывают красивые красноватые водоросли.

4. Жёлтое море.

Полузамкнутое окраинное море бассейна Тихого океана

у восточного побережья Азии к западу от Корейского полуострова.

Омывает берега Китая, КНДР и Республики Корея.

Название дано по цвету воды, вызванному наносами китайских рек и пыльными бурями.

Весной жёлтые пыльные бури здесь бывают настолько сильными,

что судам приходится прекращать движение.

5. Тиморское море.

Находится в бассейне Индийского океана между Австралией и островом Тимор.

Омывает берега Австралии, Восточного Тимора и Индонезии.

Mar Timor

(португ.) — «оранжевое море»

Название связано с тем, что большую его часть занимает материковая отмель с многочисленными красновато-оранжевыми банками (мелями), атоллами и рифами.

Эта цветовая гамма складывалась здесь в течение многих тысячелетий

вследствие наличия на дне красной глины и кварцевых песков.

6. Коралловое море.

Расположено в бассейне Тихого океана.

Омывает берега Австралии, Новой Гвинеи и Новой Каледонии.

В нём находятся многочисленные коралловые рифы и острова

(откуда и пошло название «Коралловое»).

Одним из наиболее известных является Большой барьерный риф,

самый большой коралловый риф в мире.

Кораллы практически всех оттенков спектра позволяют

это море также отнести к «цветным морям».

7. Саргассово море.

Это - район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане,

ограниченный Гольфстримом, Северо-Атлантическим,

Канарским и Северо-Пассатным течениями.

Площадь 6-7 млн. кв. км в зависимости от динамики течений

(самое большое море Мирового океана).

Находится на значительном расстоянии от берегов.

(В северо-западной части — Бермудские острова).

Цвет поверхности моря обычно зеленовато-бурый, что связано

с большими скоплениями

плавучих бурых водорослей Sargassum

(около 11 млн. тонн).

Саргассы корневой частью прикрепляются ко дну.

А будучи оторванными, образуют так называемые слоевища,

которые свободно плавают по всей огромной акватории.

8. Мраморное море.

Внутреннее море бассейна Атлантического океана,

расположенное между европейской и азиатской частями Турции.

На северо-востоке соединяется проливом Босфор с Чёрным морем,

на юго-западе — проливом Дарданеллы с Эгейским морем.

На турецком языке - Marmara Denizi

,

от названия острова Мармара,

где осуществлялись крупные разработки белого мрамора.

9. Море Флорес.

между южной оконечностью острова Сулавеси на севере

и островами Кабиа, Сумбава и Флорес на юге Индонезии.

В 1544 восточный край теперешнего острова Флорес

впервые заметил португальский торговый корабль,

капитан которого назвал его «Кабо дес Флорес» — Мыс Цветов.

Разнообразная и красивейшая флора островов и дала впоследствии

название самому этому морю.

А кроме того, самый знаменитый вулкан о.Флорес — Келимуту (высота 1639 м)

имеет три кратерных озера, которые время от времени меняют цвет.

И пока ещё не до конца выяснено, что именно ведёт к этой перемене.

10. Соломоново море.

Межостровное море бассейна Тихого океана,

расположенное между Соломоновыми островами, Новой Британией и Новой Гвинеей.

Соломоновы острова открыты в 1568 году испанским мореплавателем А.Менданья де Нейра

который выменял у местных жителей золото и назвал эти острова Соломоновыми,

сравнив их с «Золотой страной царя Соломона».

До сих пор здесь имеются большие залежи свинца, цинка, никеля и золота.

Само же море имеет многочисленные коралловые рифы

и температуру поверхностных вод 27-29 °C.

Рис. 9. Нормированная автокорреляционная функция образца АВ-9704-Е (ель)

В отличие от сосновых и еловых древостоев лиственницы, произрастающие в условиях среднетаежных лесов юго-восточной Карелии, испытывают экологическое напряжение, связанное с особенностями климатических и эдафических факторов, которые существенно отличаются от уральского и сибирского секторов России. Вероятно, распространение ареала данного вида хвойных древостоев ограничивается изогиетой примерно 650 мм осадков в год в сочетании с распространением суглинистых и глинистых почв. Таким образом, можно предположить, что основной причиной угнетения лиственничников является обильное увлажнение, в том числе почвенное.

Лиственницы укореняются главным образом на возвышенных суходолах, небольших флювиогляциальных холмах, сложенных песками. Почвы под данными древостоями представлены поверхностно-подзолистым типом с неразвитым профилем. Встречаются также почвы примитивного типа. Данные условия обитания оказывают влияние на плохое органоминеральное питание и, как следствие, малый прирост ширины годичных колец. Лиственничники на территории не образуют сомкнутых сплошных древостоев. Деревья произрастают на значительном расстоянии друг от друга, до десятков и сотен метров. Отмечено отсутствие данного вида деревьев в условиях переувлажненных почв суглинистого состава. Лиственничный подрост очень разрежен, встречаются лишь отдельные деревца возрастом 5–10 лет. Возраст же большинства зрелых лиственниц колеблется в пределах 170 – 200 лет. Некоторые древостои имеют возраст 65–70 лет.

Большинство лиственничных деревьев имеют искривленные и раздвоенные стволы. Это явление обычно связано с морозным повреждением верхушечной точки роста. Экологическое напряжение, которое испытывают лиственничные насаждения на пределе ареала своего произрастания, отражается в значениях и в относительно больших амплитудах радиального прироста древесины. Например, средние приросты колеблются в пределах 0,75 – 1,22 мм, максимальные и минимальные – 2,5 – 5,0 мм и 0,05 мм соответственно. Кроме того, у наиболее старых деревьев отмечается явное смещение ширины годичных колец в минимальную зону (рис. 10).

Рис. 10. Диаграмма радиального прироста образцов лиственницы Андомской возвышенности

Исходя из анализа автокорреляционной функции лиственниц можно отметить, что изменения в их радиальном приросте достаточно устойчивы, значения предыдущих лет согласуются с последующими, при этом коэффициент корреляции составляет не менее |0,75|. Автокорреляционная функция носит периодический, постепенно затухающий характер. Это указывает на стабильность прироста древесины и малое количество случайных всплесков. Типичный ход автокорреляционной функции показан на примере радиального прироста древесины одного из образцов (рис. 11). Периодичность колебаний автокорреляционной функции для анализируемых образцов лиственниц близка 21–22 годам.

Узкие годичные кольца, повреждения и искривления стволов лиственниц, гниение древесины – показатели угнетенности древостоев в пределах западной границы ареала своего распространения.

Рис. 11. Автокорреляционная функция прироста лиственницы AV-9809-L

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что лиственницы, произрастающие на юго-востоке Карелии, находятся на пределе своей выносливости. Дальнейшая их экспансия на запад будет возможна лишь при условии снижения увлажнения климата и степени заболоченности территории.

Проведенный спектральный анализ всех образцов хвойных по род подтвердил выводы, полученные по автокорреляционным функциям, о характерных цикличностях радиального прироста древесины района Андомской возвышенности. В целом для всех образцов наиболее заметно выделяются гармоники, близкие к 120-88–84-, 66-, 44-, 34–36-, 24–22-, 13–11-, 8–7-летним. В полученных спектрах прироста еловых деревьев максимальная энергия сосредоточена в более низких частотах. Для колебаний радиального прироста сосен характерны высокие частоты.

По результатам дендрохронологических работ были составлены две шкалы – по сосновым и лиственничным древостоям возрастом 262 и 201 год соответственно (рис. 12, 13).

Рис. 12. Дендрохронологическая шкала лиственничных древостоев района Андомской возвышенности

Рис 13 Дендрохронологическая шкала сосновых древостоев района Андомской возвышенности

В данном разделе излагаются результаты исследований на одном из важнейших участков Андомской возвышенности – «Атлеке», который рассматривается в качестве планируемого ландшафтного заказника (ЛЗ) на крайнем северо-востоке Вытегорского административного района. Эта территория относится к Вытегорско-Андомскому флористическому району Вологодской области (Орлова, 1990), который с севера граничит с Пудожским флористическим районом Карелии (Раменская, 1983) и составляет с ним генетически единое целое. Флора выделяется в целом для Вологодской обл. гипоарктобореальным характером, что определяется присутствием целого ряда северных - арктических, арктобореальных и особенно гипоарктических видов. Это связано с тем, что данный район является пограничным между Фенноскандией и Русской равниной, поэтому его флора характеризуется многими чертами, характерными для примыкающей с севера Фенноскандии.