Внутренняя политика екатерины 2 кратко о главном. Внутренняя политика Екатерины II кратко и понятно – самое главное

Проникшись некоторыми идеями Монтескье и других просветителей, императрица проводила политику укрепления абсолютизма, усиления бюрократического аппарата, осуществила унификацию системы управления и централизацию государства. Однако мысли о свободе и равенстве всех людей были для неприемлемы, что привело к ухудшению положения крепостных и наделению дворянства еще большими привилегиями, хотя на словах она и стремилась к «заботе о благе всех подданных».

Преобразование Сената.

В результате 1763 г. Сенат был преобразован, а его полномочия сокращены. С этого времени Сенат стал высшей судебной инстанцией и осуществлял контроль за деятельностью государственного аппарата. Законодательной властью отныне обладала только императрица. Преобразования коснулись и структуры Сената - его разделили на 6 департаментов, каждый из которых ведал отдельной сферой государственных дел.

Губернская реформа

.

В качестве реакции на Крестьянскую войну (1773 - 75 гг.) было принято решение об изменении административного деления государства: упразднены провинции, территория поделена на , которые, в свою очередь, делились на уезды. Были введены должности генерал-губернатора (которому подчинялись несколько губерний), губернатора (главы губернии, подчинявшегося императрице), капитана исправника (главы уезда). Также была создана система административного управления - губернские правления, приказы общественного призрения, суды для дворян и крестьян, магистраты.

В это время из крупных поселков было образовано 216 новых городов, которые получили этот статус по приказу Екатерины II. Вообще город стал отдельной административной единицей с городничим во главе, которому подчинялись частные приставы и квартальные надзиратели.

Уложенная комиссия.

Уложенная комиссия должна была систематизировать законы, выяснять нужды различных сословий и в соответствии с ними проводить реформы. В ее состав входили представители дворянства и горожан, а также сельского населения и православного духовенства. Решение о созыве комиссии было принято в 1776 г., ее работа продлилась полтора года, после чего она была распущена.

Экономическая политика

.

Экономика и торговля при Екатерине II развивались экстенсивно. Было введено государственное регулирование цен, в частности, на соль, появились новые кредитные учреждения, расширился перечень банковских операций. При Екатерине начали печатать ассигнации - бумажные деньги.

Экспортировали сырье и полуфабрикаты, готовых изделий в объеме экспорта не было вообще. Ввозили в Российскую империю промышленные изделия, причем объем импорта превосходил отечественное производство в несколько раз.

Быстро развивались лишь две отрасли промышленности, производившие экспортную продукцию - полотняная и чугунная, однако и они наращивали объемы не за счет использования новых технологий, а за счет увеличения количества работающих.

Похожая ситуация была и в сельском хозяйстве, где экстенсивные методы также преобладали.

Коррупция

Взяточничество во время правления Екатерины процветало, во многом из-за снисходительного отношения самой императрицы и к своим фаворитам, и к чиновникам, бравшим взятки. При этом официальные расходы на содержание чиновников постоянно увеличивались, казенные средства уходили на подарки фаворитам и на подкупы чиновников других государств - например, Польши, для получения согласия на разделы Речи Посполитой.

Здравоохранение и образование.

На государственный уровень была выведена борьба с эпидемиями, введена обязательная прививка против оспы, открыты психиатрические лечебницы и больницы для лечения венерических заболеваний.

С 1768 г. началось создание сети школ в городах, начали открываться училища и различные институты женского образования (Воспитательное общество благородных девиц, Смольный институт). Усилилась роль Академии наук, к сожалению, не за счет отечественных кадров, а за счет приглашения ученых из-за рубежа. Однако в университетах и академиях был недобор, знания студентов были слабыми.

Национальная политика

.

Присоединение новых территорий повлекло за собой расширение национального состава , и для каждой национальности был введен особый административный, налоговый и экономический режим: черта оседлости для евреев, половинные налоги для украинцев и белорусов, освобождение от налогов для немцев. При этом более всего были ущемлены права коренного населения.

Итоги

.

К концу жизни правительницы страна находилась в экономическом и социальном кризисе; российское дворянство было недовольно ущемлением в правах и просило «записать их в немцы»; недальновидной называют и административную реформу; недовольство крестьян вылилось в Крестьянскую войну. Тем не менее, были и достижения, ведь именно при ее правлении были открыты , столичные педагогические училища, Публичная библиотека в Петербурге, Смольный институт благородных девиц.

Воспитание и образование будущей императрицы отличались большим своеобразием. С одной стороны, будучи привезенной в Россию еще не в столь зрелом возрасте, она так и не овладела, как следует, русским языком. Но, с другой стороны, прекрасно владела языком французским. Известна ее переписка с Вольтером и энциклопедистами, да и сама она не чуралась литературного труда, увлекалась историей. На ее настроение и морально-нравственное состояние оказало влияние и неполноправное пребывание при дворе Елизаветы. Видимо, повлиял и страх перед возможностью заговора в первые годы ее правления.

Дворцовые перевороты сделали в глазах знати смену власти делом не столь уж трудным. В 1764 году офицер Мирович предпринял попытку освободить содержащегося в Шлиссель- бургской крепости Ивана Антоновича и провозгласить его императором. Эта попытка не увенчалась успехом: солдаты внутреннего караула закололи Ивана Антоновича еще до того, как Мирович со своей ротой ворвался в каземат. Екатерина была сильно перепугана этой попыткой дворцового переворота.

Внутреннюю политику екатерининского правительства можно, как и елизаветинский период, разделить на два этапа: до восстания под руководством Емельяна Пугачева 1773- 1775 гг. и после него. Для первого периода характерна политика, которую называют просвещенным абсолютизмом. Екатерина хотела претворить в жизнь идеал «философа на троне», весьма распространенный во второй половине XVIII в. Напитавшись европейскими идеями, Екатерина, похоже, искренне верила, что можно переделать и российское общество и людей. В этой вере ее укреплял сам государственно-крепостнический строй с его могущественной центральной властью. Но идеалы Просвещения плохо совмещались с уникальным российским явлением - крепостничеством. Природный ум и интуиция говорили Екатерине, что этот элемент российской государственности изменить невозможно. Вот почему в своем Манифесте от 3 июля 1762 г. она объявила: «Намерены мы помещиков при их имених и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном повиновении содержать». Тем не менее ряд мероприятий екатерининского правления несут на себе печать «просвещенного абсолютизма».

Первоначально она отменила указ своего предшественника о секуляризации церковных земель, но в 1764 г. несколькими указами передала монастырские земли с населявшими их крестьянами в ведение Коллегии экономии. Реформа вызвала побочный эффект в виде значительного сокращения монастырей в России. Эта «атеистическая» мера вполне в духе идеологии Просвещения имела и вполне материальную основу, увеличив доходы казны. При этом нашелся только один смельчак, который выступил против, - ростовский архиепископ Арсений Мацеевич.

Идеология «просвещенного абсолютизма» сказалась в отношении к инаковерующим. Здесь Еактерина II фактически продолжила политику своего несчастного супруга и развила ее. Она ликвидировала двойную подушную подать и налог с бород, а соответственно, и Раскольническую контору, которая занималась сбором этих податей. Татарам императрица разрешила сооружать мечети и открывать медресе (духовные училища).

Одним из грандиозных мероприятий императрицы стало Генеральное межевание земель. Со времени проведения последней переписи земель накопилось много изменений в границах частных, прежде всего, дворянских владений. Споры между землевладельцами зачастую превращались в «домашние войны». Однако ни одному предшественнику Екатерины не удалось провести межевания по той простой причине, что они начинали мучительный процесс расследования. Екатерина же отказалась от проверки старых прав на землю и фактически легализовала все предшествующие захваты. Это позволило осуществить межевание, хотя его технологическое оформление растянулось почти на сто лет.

В первых деяниях императрицы заметно стремление усилить свою власть. На это была направлена реформа Сената, с помощью которой он был разбит на шесть департаментов, два из которых должны были находиться в Москве. В то же время местную администрацию Екатерина старалась укрепить: Штаты 1763 г. увеличили число чиновников и их содержание.

В 1765 году в Петербурге было создано первое русское ученое общество, получившее название «Вольного». Учредителями Вольного экономического общества были высшие сановники (Е.Е. Орлов, Р.И. Воронцов и др.), а первым президентом - А. В. Олсуфьев - один из статс-секретарей императрицы. «Вольное», т.е. свободное от государственной опеки общество, должно было заняться улучшением сельского хозяйства. Силами членов организации издавались «Труды» (вплоть до 1855 г.), проводились конкурсы.

Императрица, любившая и ценившая печатное слово, в конце 1760-х гг. предоставляет полную свободу частной инициативе в издательском деле. Она сама основывает сатирический журнал «Всякая всячина», призванный нести свет знаний в косное общество. Что же касается главной цели журнала, то это была скорее не сатира, а легкий юмор. Зато за сатиру взялись другие. В журналах «Трутень» и «Живописец» весьма критически по отношению к крепостничеству высказывался Н.И. Новиков. Между «Всякой всячиной» и «Трутнем» возникла интеллектуальная дуэль, в которой верх взял Новиков - екатерининский журнал закрылся. Но последнее слово, естественно, осталось за государыней - вскоре закрыли и «Трутень». Были и другие журналы, комиссии, дебаты, но во всем этом было много шумихи, пустозвонства и откровенной демагогии.

К мероприятиям с явным налетом «просвещенного абсолютизма» можно отнести и попытки создания нового Уложения. Соборное уложение 1649 г. не отвечало уже новой исторической ситуации. Попытки упорядочить законодательство предпринимались и при Петре, и при Анне Ивановне, и при Елизавете, для чего и создавались «уложенные комиссии». Однако довести дело до конечного результата ни одна комиссия не смогла.

Летом 1767 г. в Москве была собрана «Комиссия для составления нового уложения». Представительство в ней носило сословный характер: дворяне от каждого уезда выбирали своего депутата, горожане от каждого города также выбирали одного депутата, независимо от количества населения. От крестьян каждой провинции выборы в комиссию производились от однодворцев, служилых людей, черносошных и ясачных крестьян.

Екатерина для этой комиссии составила особую инструкцию - «Наказ». Это была компиляция из различных произведений философов-просветителей. Императрица не раз перерабатывала это свое сочинение, его либеральный дух постепенно слабел, тем не менее в нем порицаются наиболее жестокие формы крепостничества.

Работа комиссии красноречиво свидетельствовала о накале социальных противоречий в стране. «Благородное» дворянство выступило с целым рядом требований узко-сословного характера. Но требования дворян шли вразрез с интересами набиравших сил купцов. Однако наибольшие противоречия вызвал, конечно же, крестьянский вопрос. Депутат от Козловского уезда Григорий Коробьин выступил с резкой критикой всех жестокостей вотчинной юстиции. По его мнению, поддержанному некоторыми другими депутатами, крестьяне должны были обладать правом недвижимой собственности. Выступления государственных крестьян показали тяжелое положение этой категории крестьянства, изнемогавшего под бременем налогов. Екатерина II испугалась такого поворота событий. Воспользовавшись в качестве предлога началом русско-турецкой войны, она распустила Комиссию на неопределенный срок.

После восстания под руководством Е. Пугачева политика екатерининского правительства становится гораздо более жесткой и направленной на еще большее укрепление власти государства. Проводится целый ряд мер с целью укрепить государственный аппарат и в большей степени приспособить дворянство к роли опоры власти.

В 1775 году было упразднено казачье самоуправление на Дону и уничтожена Запорожская Сечь. Эти удары по последним оплотам «непосредственной демократии» на окраинах России свидетельствовали о наступлении деспотической власти самодержавия.

В том же году было издано «Учреждение для управления губерний Российской империи». Это была знаменитая екатерининская губернская реформа. Всю империю разделили на 50 губерний вместо 23 прежних. В основу был положен принцип определенной численности населения в губернии. Более мелкой единицей стал уезд.

Во главе губернии стоял губернатор. Иногда две-три губернии объединялись под властью особо назначенного сановника (наместника или генерал-губернатора). Губернатор имел помощника - вице-губернатора и особый штат - губернское правление. В городах вместо воевод были поставлены городничие. Уездом управлял капитан-исправник. Было проведено разделение административных, финансовых и судебных дел. Для заведования всеми финансовыми делами губернии была образована казенная палата. Кроме того, в каждом губернском городе находился Приказ общественного призрения, ведавший школами, больницами, богадельнями и приютами. Дворяне фактически получили право местного самоуправления. На своих собраниях они выбирали уездного предводителя дворянства, на таких же собраниях в губернии выбирался губернский предводитель дворянства.

В апреле 1785 г. была опубликована Жалованная грамота дворянству -важнейший документ в процессе развития дворянства, как привилегированного сословия в XVIII в. Все те привилегии, которых добились дворяне на протяжении всего столетия, подтверждались «Грамотой» и получали статус закона. Дворянин совершенно освобождался от податей и телесных наказаний. Он мог быть осужден только дворянским судом. Дворяне имели исключительное право собственности на землю. Дворянство окончательно сформировалось как сословие, приобретя корпоративное устройство. Впрочем, и это «сословие» имело целый ряд особенностей, отличавших его от западных сословий.

Одновременно с Жалованной грамотой дворянству была подписана Екатериной II и Жалованная грамота городам. По этой грамоте все население городов разделялось на 6 разрядов, которые составляли «общество градское». Раз в три года это общество имело право на своем собрании выбирать из своей среды городского голову и гласных «общей городской думы». Общая дума выбирала шесть представителей (по одному из каждого разряда городского общества) в «шестигласную думу» на три года. Это была исполнительная власть. В основу городского устройства при Екатерине II были положены нормы так называемого Магдебургского права, получившие еще в XVI-XVII вв. распространение на территории Украины и Белоруссии, а также устройство городов Прибалтики (учитывались, конечно же, и местные традиции).

Экономическая политика правительства Екатерины основывались на принципах «просвещенного абсолютизма». Правильнее сказать, что этого хотелось самой императрице. Вот почему она стремилась уделять внимание косвенным налогам, положению купечества, старалась расширить доходную часть бюджета за счет источников неналогового характера. Но подобные принципы нашли отражение лишь в отдельных и немногих мероприятиях. В 1769 году впервые в истории России были введены бумажные деньги (ассигнации), которые обращались наравне с серебряными. Еще одним средством пополнения бюджета стали также впервые в нашей истории внешние займы, сделанные в Голландии.

Но государственно-крепостнический строй диктовал свои условия: уже сложившиеся и устоявшиеся реалии не могли быть поколеблены. Вот почему главное внимание по-прежнему уделяется сбору подушной подати. При Екатерине был усовершенствован порядок ревизий и учета податных душ. Была завершена третья ревизия, начатая еще при Елизавете, затем проведена четвертая и пятая ревизии. Причем основную тяжесть постоянно возраставшей подушной подати несли государственные крестьяне. Посадские люди также платили подушную подать, но в отличие от государственных крестьян она была достаточно стабильной и не увеличивалась. Особую группу налогов, постоянно возраставшую, составляли налоги, которые платило нерусское и не православное население. Территория России росла, и этого населения становилось все больше. Подушной подати оно не платило, зато подпадало под косвенные сборы, всякого рода пошлины и т.д.

Сохранялись древние натуральные повинности, своими корнями уходящие в XIV-XV столетия: дорожная (строительство и поддержание в порядке дорог), подводная и множество других.

По-прежнему самыми важными, помимо прямых податей, оставались косвенные сборы: винные, соляные, таможенные. Для увеличения доходов от винной монополии была вновь использована система откупов. Сохранялась и казенная монополия на соль, но здесь проводилась более щадящая ценовая политика.

На протяжении правления Екатерины неоднократно пересматривался таможенный тариф. В таможенной политике отразилось влияние взглядов просветителей, выступавших за свободную торговлю. Тариф 1782 г. стал одним из самых умеренных в истории России. Основная масса товаров, доставлявшихся из- за рубежа, облагалась пошлиной всего 10%. Умеренная тарифная политика не мешала постоянно увеличивать таможенные сборы. Если в 1760-е гг. доход от таможенных пошлин составлял 2-3 млн руб. ежегодно, то к началу 1790-х гг. он достигает 7 млн руб. Нельзя при этом не отметить специфический характер данного косвенного сбора. Как отметил еще Н.Д. Чечулин - блестящий представитель петербургской исторической школы - это был единственный налог, который платили в основном верхи общества. Ведь потребителями импортных товаров была знать, и, покупая их по завышенным ценам, она оплачивала высокие ввозные пошлины. Это был своего рода налог на роскошь.

Екатерина постаралась нормализовать управление сбором налогов. Было решено вновь усилить роль Камер-коллегии. Все более значительную роль в управлении финансами играл Сенат во главе с генерал-прокурором А.А. Вяземским. Именно при Первом департаменте Сената была создана Экспедиция о государственных доходах. Сюда стекались со всей страны сведения о поступлении налогов, о недоимках и т.д.

Большие преобразования в организации финансового управления произошли в ходе губернской реформы. В каждой губернии учреждалось местное финансовое ведомство - казенная палата. В ее ведении находился сбор всех налогов на территории губернии. В уездах были созданы должности уездного казначея, который собирал налоги и под контролем губернской казенной палаты отправлял в центр. При этом до трети собранных налогов уходило на местные нужды. В этом современные исследователи видят стремление учесть местные интересы, найти какой-то баланс между ними и потребностями государства.

«Внешняя политика - самая блестящая сторона государственной деятельности Екатерины, произведшая наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство» (В.О. Ключевский). Екатерина твердо взяла курс на самостоятельность внешней политики, ориентированной на государственные интересы. В основе внешней политики лежала та же идея, что и во времена Петра Первого - утверждение на берегах Балтики и Черного моря, с признанием, однако, приоритета южного, черноморского направления. «Сверхзадачей» екатерининской дипломатии было обеспечение свободы торгового мореплавания России в Черном море с последующим выходом в Средиземноморье, помощь единоверным народам Балкан и Ереции.

Одним из первых мероприятий внешней политики было возведение на польский трон взамен умершего Августа III - Станислава Понятовского - героя одного из самых ярких романов императрицы. После выборов Понятовского был заключен российско-прусский союз (31 марта 1765 г.). По замыслу руководителя внешнеполитического ведомства графа Н.И. Панина, он должен был лечь в основу «Северного аккорда» - союза государств, находившихся на севере Европы: Дании, Пруссии, Польши и Швеции, при участии Англии. «Аккорд» (фр.- согласие) должен был противостоять франко-испано-австрийскому блоку.

Время после возведения на престол Понятовского ознаменовалось также очередным, но весьма ожесточенным противостоянием в Польше католиков и диссидентов (православных и протестантов). Польша была раздираема внутренними противоречиями. Очень острыми были в стране и национальные противоречия. Входившие в ее состав народы Украины и Белоруссии находились под жестоким социально-экономическим и национальным гнетом польской шляхты. Положение усугублялось хаосом и анархией, царившими в польском шляхетском обществе.

Россия, между тем, значительно укрепила свои позиции в этом регионе. Левобережная Украина (Гетманщина) утратила остатки своей независимости. В 1763 году Екатерина вызвала гетмана Разумовского в Петербург, а в следующем году вышел манифест, в котором говорилось, что Разумовский «добровольно» отрекся от гетманства. На Левобережье появилась Третья Малороссийская коллегия с президентом, у которого были полномочия генерал-губернатора. Им стал знаменитый полководец П.А. Румянцев.

Правобережные земли Украины (Киевщина, Брацлавщи- на, Волынь и Подолье) находились под властью Польши. Они испытывали тяжелый гнет со стороны Польши, который сопровождался жесткими религиозными противоречиями, в частности, борьбой православных и униатов. Как больше века назад в «Хмельниччину», здесь тоже была вооруженная сила, способная повести народ на борьбу,- гайдамаки - аналог запорожским казакам.

Положение осложнилось, когда против Станислава Понятовского выступила конфедерация его противников, сформировавшаяся в г. Баре на Правобережной Украине. «Гроздья народного гнева» в очередной раз превратились в бурливое вино вооруженного восстания гайдамаков - «Колиивщину». Гайдамаки, возглавляемые своими вождями Максимом Зализняком и Иваном Гонтой, в 1768 г. захватили целый ряд населенных пунктов и устроили страшную резню в г. Умани. Правобережная Украина погружалась в пучину кровавого хаоса.

В это же время все более напряженными становились отношения между Россией и Турцией. Их интересы сталкивались в Молдавии, на Северном Кавказе и в Закавказье, а французская дипломатия делала все, чтобы поднять на войну Порту.

Поводом к войне стала вылазка гайдамаков, которые разгромили городок, находившийся на турецкой территории. После некоторых неудач российские войска взяли крепость Хотин в сентябре 1769 г., а в сентябре - Яссы, затем - Бухарест. В результате действий на Северном Кавказе в состав России вошла Кабарда. В 1770 году П.А. Румянцев нанес серьезные поражения туркам на реках Ларге и Кагуле. В июле 1770 г. русский флот под командованием адмирала И.А. Спиридова разгромил турецкий флот недалеко от острова Хиос в бухте Чесма.

Победы России в войне активизировали европейские правительства, которые не хотели усиления нашей страны. России был невыгоден раздел Польши и усиление за ее счет таких государств, как Пруссия и Австрия. Польша более устраивала Россию как буферное государство на границе с более сильными соседями. Но в сложившейся ситуации Россия вынуждена была пойти на раздел Польши.

В 1771 году русские войска взяли Перекоп, а в 1772 г. турки заключили перемирие и согласились на переговоры. Переговоры начинались и прерывались, а турки надеялись на реванш.

К лету 1772 г. суворовские чудо-богатыри разгромили конфедератов. К этому времени были, наконец, улажены и все спорные вопросы по разделу Польши. В июле в Петербурге были подписаны две секретные конвенции: одна - между Россией и Пруссией, другая - между Россией и Австрией. Пруссия и Австрия обязались содействовать заключению мира России с Турцией. Под давлением держав в сентябре 1773 г. польский сейм санкционировал соглашение о первом разделе Польши.

Трем державам отошло около трети территории и 40% населения Речи Посполитой. Самыми существенными были приобретения Пруссии, которая решила важнейшую задачу - воссоединение Восточной и Западной Пруссии. Правда, наиболее населенными и промышленно развитыми оказались австрийские приобретения - Восточная Галиция с Львовом и Пере- мышлем, но без Кракова. Россия получила все Подвинье и часть Верхнего Поднепровья, воеводства Полоцкое, Витебское, Мстиславское, часть Минского и часть польской Ливонии.

В 70-80-х годахXVIII в. вопрос о Правобережной Украине все теснее связывался с вопросом о дальнейшем продвижении России к Черному морю, а это, в свою очередь, с новой силой порождало русско-турецкий конфликт. Вся внешняя политика России завязывалась в сложный балтийско-польско-восточный узел. Военные успехи России - победа А. В. Суворова при Козлудже - сделали Турцию более сговорчивой. В болгарском селении Кучук-Кайнарджи 10/21 июля 1774 г. был подписан мирный договор. По договору Россия получила от Турции огромную территорию от Буга и крепости Кинбурн при устье Днепра до Азова, с частью прикубанских и приазовских земель. Кабарда была включена в государственные границы России. Россия получила также выход из Азовского моря - крепость Керчь, Еникале. Крым был объявлен самостоятельным, а с Турции Россия получила 4,5 млн руб. контрибуции.

Усилившаяся мощь России позволяла Екатерине II оказывать весьма сильное воздействие на весь ход внешнеполитических отношений в Европе. Во время вспыхнувшей между Австрией и Пруссией войны за баварское наследство Екатерина выступила в качестве третейского судьи. Закончивший эту войну Тешенский мир 1779 г., условия которого гарантировала Екатерина, привел к значительному усилению влияния русской дипломатии на весь ход дел в Центральной Европе и особенно в Германии.

Выдающуюся роль сыграла Россия и в событиях, связанных с войной американских колоний за независимость. Россия отклонила попытки Англии использовать ее силы для ведения войны в Америке. Более того, в феврале 1780 г. она опубликовала декларацию о «вооруженном нейтралитете», которая наносила удар по владычеству Великобритании на море.

В это время происходит изменение основного курса внешней политики. Натянутые отношения с Англией, охлаждение в отношениях с Пруссией - все это привело к падению «Северного аккорда». Начинается процесс сближения с Австрией, заложенный встречей Екатерины II в 1780 г. в Могилеве с австрийским императором Иосифом II. Меняются даже фигуры во внешнеполитическом ведомстве. На смену графу Никите Ивановичу Панину приходит Александр Андреевич Безбородко - талантливый дипломат и государственный деятель. Большую роль во внешней политике начинает играть князь Григорий Александрович Потемкин, фаворит Екатерины.

Меняется и основная концепция внешней политики. Рождается так называемый «Греческий проект». Предполагалось изгнать турок из Европы, а на территории бывшей Османской империи создать греческую империю во главе с представителями русского правящего дома. Из дунайских княжеств - Молдавии и Валахии - должно было быть образовано новое буферное государство (носившее древнее название - Дакия). Основным союзником предполагалась Австрия, за что она и должна была получить под свое влияние западную часть Балканского полуострова. Это была, конечно, больше иллюзия, чем политическая реальность...

Как бы то ни было, дело шло к новой войне с Турцией. В 1783 году Россия присоединила к себе Крым, что вызвало недовольство правительства Турции. Демонстративно не выполняя условий Кучук-Кайнарджийского договора, Турция сама объявила войну. Положение России в скором времени осложнилось выступлением Швеции. Король Густав III начал осаду крепости Нейшлот и предъявил России явно невыполнимые требования. Но оборона Нейшлота и победа русского флота в июле 1788 г. у Гогланда над флотом шведов, как и ряд других кампаний, заставили шведское правительство пойти на заключение мира.

Россия добилась выдающихся успехов в войне с Турцией. Под руководством А. В. Суворова была взята крепость Очаков, турки были разбиты при Фокшанах и Рымнике. Одна из наиболее ярких страниц этой войны - взятие крепости Измаил. Но измена Австрии и шведская опасность заставляла Россию быть осторожной. В 1791 году был подписан Ясский мир, по которому Турция обязалась неуклонно выполнять условия предшествующего мира, признала новую границу с Россией по Днестру и присоединение Крыма.

В Польше после первого раздела начинает нарастать движение за укрепление экономики и политического строя путем реформ. Ряд позитивных мер предпринял сейм 1788 г., получивший название четырехлетнего сейма. 3 мая 1791 г. этот сейм принял новую конституцию. Но для улучшения жизни низших слоев населения, особенно украинского и белорусского происхождения, было сделано мало.

В Польше скрестили свои «дипломатические шпаги» представители внешнеполитических ведомств России, Пруссии, Австрии. Трудно сказать, кто кого превосходил в коварстве, но для самой Польши события разворачивались драматически.

Летом 1791 г. русские войска, принимавшие участие в войне с Турцией, были переброшены в Польшу. Тут же в г. Тар- говице возникла конфедерация, к которой присоединился и польский король. Царские войска вскоре взяли Варшаву. Конституция 3 мая была отменена, а в марте 1793 г. произошел второй раздел Польши. К России отошли Белоруссия с Минском и Правобережная Украина. Пруссия захватила Гданьск (Данциг), Торунь и Великую Польшу с Познанью. Оставшаяся часть Польши с населением в 4 млн человек была окружена со всех сторон сильными и враждебными ей государствами, которые навязывали ей свои условия.

Это вызвало патриотический подъем в стране. Вскоре одна из частей польского войска восстала. Центром восстания становится Краков, а его главой генерал Тадеуш Костюшко. Он занял Варшаву. Вскоре восстание перекинулось в Литву, Великую Польшу и Поморье. Однако значительная часть крестьянства была разочарована теми мерами, которые предпринял Костюшко, что значительно ослабило его силы. Русские войска под началом А. В. Суворова разгромили польские войска.

В начале 1795 г. был проведен третий раздел Польши, уничтоживший самостоятельное польское государство. Большая часть земель Польши с Варшавой была отдана Пруссии, Малая Польша с Люблином отошла к Австрии. Россия получила Литву, Западную Белоруссию и Западную Волынь. Курляндское герцогство, находившееся в зависимости от Речи Посполитой, также было присоединено к России. Присоединение старинных русских земель к России было логичным, так как сохраняло национальную целостность восточнославянских народов. Впрочем, отношения царского правительства к Украине и Белоруссии не надо идеализировать. Что же касается Польши, то это была трагедия польского народа, на долгое время лишившегося своей государственности.

За долгие десятилетия правления, Екатерина II провела целую серию важных реформ и внутренних преобразований государства. Многие называют правительницу матерью современного Просвещения, но это далеко не единственная сфера, в которой проводились преобразования. Деятельность Екатерины II касалась и изменений в жизни крестьянства, и усовершенствования прав и свобод дворянства. Какие же внутренние реформы Екатерины II можно назвать самыми важными для дальнейшей истории государства?

Внутренняя политика Екатерины Великой

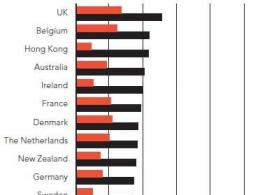

Дата проведения реформы | Особенности проведенной реформы | Последствия нововведений |

Реорганизация Сената и преобразование его в 6 департаментов | Законотворческая деятельность полностью перешла к Екатерине и ее приближенным, а, значит, выбранные представители общественности теряли очередную сферу влияния на государственные дела. |

|

Созыв Уложенной комиссии | Деятельность Уложенной комиссии была полностью бесполезной, и за полтора года своего существования, выбранные депутаты не приняли ни одного важного решения или законопроекта. Историки справедливо считают, что Уложенная комиссия была создана для прославления Екатерины II на международной арене как мудрого политика с демократичными взглядами. |

|

Проведение Губернской реформы по административному делению на наместничества и уезды | Историки считают, что Губернская реформа была абсолютно непродуманной мерой, вызвавшей повышенные экономические расходы. К тому же, реформа не учитывала национальный состав населения, а также связь губерний с торговыми и административными центрами. |

|

Изменения в школьном образовании, введение классно-урочной системы. | Классно-урочная система стала новым словом в образовании. За счет введения этой реформы, Екатерина Великая повысила процент обучаемости, увеличив число образованных граждан. |

|

Создание Российской академии наук | Важнейшая реформа в эпоху правления Екатерины II. За счет создания Академии наук, Россия стала ведущей европейской страной в области научных и творческих исследований |

|

Издание двух грамот: «Жалованной грамоты дворянству» и «Жалованной грамоты городам». | Эти реформы привели к дальнейшему укреплению прав дворянства. Дворяне начали считаться самым привилегированным сословием именно со времен правления Екатерины Великой. |

|

Введение нового закона, согласно которому за любое неповиновение, помещик мог отправить крепостного на каторгу на неопределенный срок | При Екатерине II вводилось несколько новых законопроектов, ухудшающих положение крепостных крестьян. |

|

1773-1774 года | Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева | Сама Крестьянская война стала признаком того, что народ недоволен правлением императрицы. В дальнейшей истории Российской империи, подобные восстания и бунты будут происходить все чаще, вплоть до отмены крепостного права. |

«Дело Новикова», характеризующее политику фаворитизма, проникающую не только в политическую сферу, но и в область искусства. | «Дело Новикова» и «Дело Радищева» напрямую свидетельствуют о том, что Екатерина Великая поощряла лишь тех ученых и писателей, которые были ей угодны. Творчество Новикова императрица считала вредным для общества, поэтому писателя без суда отправили в тюрьму на 15 лет. |

Итоги внутриполитических реформ Екатерины Великой

Сейчас, обозревая все реформы императрицы, можно смело сказать, что ее политика не была совершенной и идеальной. Буйным цветом в период правления Екатерины Великой распустился фаворитизм. Все чаще ведущие должности в экономических и политических сферах занимали угодные Екатерине люди, которые немногое понимали в деле возложенных на них обязанностей.

Подобная политика фаворитизма проявлялась и в сфере искусства. Поскольку творчество Радищева, Кречетова и Новикова было неугодно императрице, эти видные деятели искусства подвергались гонениям и ограничениям. Несмотря на подобную недальновидность, Екатерина Великая была буквально ослеплена мыслью о том, чтобы стать ведущей деятельницей Просвещения в Европе.

Именно с целью возвысить собственный авторитет на международной арене, правительница проводила разнообразные реформы, создавала Уложенные комиссии и Академии наук. Тот факт, что Екатерина владела несколькими языками и поддерживала связь с международными деятелями искусства, помог правительнице добиться своего. Сейчас, несмотря на все ошибки и недочеты собственной внутриполитической деятельности, Екатерину Великую называют в числе лучших правительниц XVIII века.

Политика возвышения дворянства и дальнейшего закрепощения крестьян также не могла довести до добра. Несмотря на свои новаторские взгляды, и стремление сделать Российскую империю похожей на европейские государства, Екатерина II не хотела отказываться от рабства. Скорее наоборот, в эпоху ее правления, жизнь крепостных крестьян стала еще более невыносимой. Крестьянская война 1773-1774 годов - лишь первый признак общественного недовольства, который еще найдет отражение в дальнейшей истории России.

Несмотря на то, что времена Екатерины напоминают о сильном закрепощении крестьян на фоне привилегированного дворянства, императрица впервые реформировала политику со времен Петра Первого. Благодаря внутренней и внешней политике Екатерины, Россия не только расширила свои границы, но и вошла в число великих держав.

Внутренняя политика Екатерины 2.

Очень многие, говоря о внутренней политике Екатерины, приводят в пример «просвещённый абсолютизм». При ней укрепилось самодержавие, произошла централизация страны. Не глядя на мнение Дидро и Вольтера о равенстве всех людей, Екатерина поддерживала усиление эксплуатации крестьян, однако не жалела титулов и званий для отличившихся в борьбе за благо России. Несмотря на своё желание отменить ущемление крестьян, императрица прекрасно понимала, что дворяне, которые и возвели её на трон, точно так же могут и лишить её власти, поэтому шла на поводу у высшего общества, ухудшая положение крестьян.

В 1775 году императрица позволила заниматься промышленностью всем желающим, создав Манифест о свободе предпринимательства. Благодаря этому на смену мануфактурам стали приходить развивающиеся фабрики и заводы. Причем значительная часть предпринимателей имела крестьянские корни.

Вся территория России была поделена Екатериной на 50 губерний по несколько сотен жителей каждая. Многие сельские поселения были переименованы городами, а позже стали административными центрами.

Екатерина планировала изменить мышление общества глобально, поэтому особое внимание направляла на образование и просвещение:

- в губернских городах были открыты народные училища;

- в программе обучения значительное место занимали иностранные языки и гуманитарные предметы;

- прошла реформация кадетских корпусов, созданы институты для девушек, например, Смольный институт благородных девиц.

Екатерина обязала в каждом городе открыть больницу или госпиталь. Из-за нехватки врачей, кадры приглашались из Европы. Поощряя всякого рода скачки в развитии медицины, Екатерина первая решилась сделать прививку от оспы.

Внешняя политика Екатерины 2 кратко.

Екатерина Великая провела на российском престоле почти 35 лет. За эти годы Россия стала великой державой.

Присоединив в 1794 году Крым и Новороссию, страна получила выход к Чёрному морю.

В 1773, 1793 и 1795 после разделов Речи Посполитой, была присоединена Западная Украина, Беларусь, часть Литвы, что избавило местных жителей этих земель от национального гнёта, но вернуло к крепостным порядкам, заставив их сделать шаг назад в своём развитии.

Екатерина Вторая – русская императрица, правившая с 1762 по 1796 год. В отличии от предшествующих монархов, пришла к власти благодаря дворцовому перевороту, свергнув своего мужа, недалекого Петра III. В период своего правления прославилась как деятельная и властная женщина, окончательно культурно укрепившая высший статус Российской Империи среди европейских держав и метрополий.

Внутренняя политика Екатерины Второй.

Придерживаясь на словах идей европейского гуманизма и просвящения, на деле правление Екатерины 2 ознаменовалось максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением дворянских полномочий и привилегий. Были проведены следующие реформы

1. Реорганизация Сената.

Сокращение полномочий сената до органа судебной и исполнительной власти. Законодательная ветвь была передана непосредственно Екатерине 2 и кабинету статс-секретарей.

2. Уложенная Комиссия.

Создана с целью выяснить народные нужды для дальнейшего проведения широкомасштабных преобразований.

3. Губернская реформа.

Было реорганизовано административное деление Российской империи: вместо трехступенчатого «Губерния»-«Провинция»-«Уезд» введено двухступенчатое «Губерния»-«Уезд»..

4. Ликвидация запорожской сечи.После проведения Губернской реформы привело к уравнению прав между казацкими атаманами и российского дворянства. Т.о. необходимость сохранять особую систему управления отпала. В 1775 г. Запорожская сечь была распущена.

5. Экономические реформы.

Проведен ряд реформ по ликвидации монополий и установлению фиксированных цен на жизненно важные продукты, расширение торговых связей и подъем экономики страны.

6. Коррупция и фавориты.

Виду возросших привилегий правящей верхушки, широко распространилась коррупция и злоупотребление правами. Фавориты императрицы и приближенные ко двору получали щедрые подарки из государственной казны. Вместе с тем, среди фаворитов были весьма достойные люди, участвовавшие во внешней и внутренней политике Екатерины 2 и внесшие серьезный вклад в историю России. Например, князь Григорий Орлов и князь Потемкин Таврический.

7. Образование и наука.

При Екатерине широко стали открываться школы и училища, однако уровень самого образования оставался низким

8. Национальная политика.

Для иудеев были установлены черты оседлости, немецкие переселенцы освобождены от налогов и пошлин, самым бесправным слоем населения стало коренное

9. Сословные преобразования.

Был введен ряд указов, расширяющих и без того привилегированные права дворянства

10. Религия.

Велась политика религиозной терпимости, был введен указ, запрещающий РПЦ вмешиваться в дела других конфессий.

Внешняя политика Екатерины

1. Расширение границ империи.

Присоединение Крыма, Балты, Кубанской области, западной Руси, литовских губерний, герцогства Курляндского. Раздел Речи Посполитной и война с Османской империей.

2. Георгиевский трактат.

Подписан для установления протектората России над царством Картли-Кахети (Грузия).

3. Война со Швецией.

Развязана за территорию. В результате войны был разбит швецкий флот, а российский потоплен штормом. Подписан мирный договор, согласно которому границы между Россией и Швецией остаются прежними.

4. Политика с другими странами.

Россия часто выступала в качестве посредника, устанавливающего мир в Европе. После французской революции, Екатерина примкнула к антифранцузской коалиции ввиду угрозы самодержавию. Началась активная колонизация Аляски и Алеутских островов. Внешняя политика Екатерины 2 сопровождалась войнами, одерживать в которых победы императрице помогали талантливые полководцы, такие как фельдмаршал Румянцев.

Несмотря на широкий масштаб проведенных реформ, преемники Екатерины (в особенности, сын, Павел 1) относились к ним неоднозначно и после своего воцарения, очень часто меняли как внутренний, так и внешний курс государства.

Александр I и Николай I: реформы и контрреформы первой половины xIx века

Александр 1 царь, правивший Россией в период с 1801 года по 1825-й, внук Екатерины 2 и сын Павла 1 и княгини Марии Федоровны, родился 23 декабря 1777 года. Первоначально планировалось, что внутренняя политика Александра 1 и политика внешняя будут развиваться в соответствии с курсом, намеченным еще Екатериной 2. Летом 24 июня 1801 года был создан негласный комитет при Александре 1. В него входили сподвижники молодого императора. Фактически совет являлся высшим (неофициальным) совещательным органом России.

Начало правления нового императора ознаменовали либеральные реформы Александра 1. 5 апреля 1803 года создан Непременный комитет, члены которого имели право оспорить царские указы. Часть крестьян была освобождена. Указ «О свободных хлебопашцах» увидел свет 20 февраля 1803 года.

Серьезное значение придавалось и обучению. Реформа образования Александра 1 фактически привела к созданию государственной системы образования. Возглавило ее Министерство народного просвещения. Так же, 1 января 1810 года, был образован государственный совет при Александре 1.

Учреждено 8 министерств: внутренних дел, финансов, военных и сухопутных сил, морских сил, коммерции, народного просвещения, иностранных дел, юстиции. Министры, управляющие ими, подчинялись Сенату. Министерская реформа Александра 1 завершилась к лету 1811 года.

По проекту Сперанского М.М. этого выдающегося деятеля в стране должна была быть создана конституционная монархия. Власть государя планировалось ограничить парламентом, состоящим из 2 палат. Однако в силу того, что внешняя политика Александра 1 складывалась достаточно сложно, а напряженность в отношениях с Францией постоянно усиливалась, предложенный Сперанским план реформ был воспринят как антигосударственный. Сам Сперанский получил отставку в марте 1812 года.

1812 год стал для России тяжелейшим. Но, победа над Бонапартом значительно повысила авторитет императора. Планировалась поэтапная ликвидация крепостного права в стране. Уже к окончанию 1820 года подготовлен проект «Государственной уставной грамоты Российской империи». Император утвердил ее. Но ввод проекта в действие был, в силу множества факторов невозможен.

В политике внутренней стоит отметить такие особенности, как военные поселения при Александре 1. Более известны они под названием «аракчеевских». Поселения Аракчеева вызвали недовольство едва ли не всего населения страны. Так же, был введен запрет на любые тайные общества. Он начал действовать в 1822 году.

(2) Внешняя политика в 1801-1812 гг.

Участие России в третьей антифранцузской коалиции.

Павел I незадолго до смерти прервал все отношения с Англией и заключил союз с правителем Франции Наполеоном Бонапартом, который вел войну с коалицией (союзом) европейских государств во главе с Великобританией. Александр возобновил торговлю с Англией. Были немедленно отозваны казачьи части, направленные в поход на британские владения в Индии.

5 июня 1801 г. Россия и Англия заключили конвенцию «О взаимной дружбе», направленную против Бонапарта.

Россия на Кавказе.

Россия проводила активную политику на Кавказе. Еще в 1801 г. в ее состав добровольно вошла Восточная Грузия. В 1803 г. была завоевана Мингрелия. На следующий год русскими владениями стали Имеретия, Гурия и Гянджа. В 1805 г. в ходе русско-иранской войны были завоеваны Карабах и Ширван. Завершилось присоединение осетинских земель. Такое стремительное проникновение России в Закавказье обеспокоило не только Турцию и Иран, но и европейские державы.

Россия в войнах 1806-1807 гг.

В 1806 г. война в Европе вспыхнула с новой силой. Была создана четвертая антифранцузская коалиция в составе Англии, России , Пруссии и Швеции. Ответом Наполеона стало объявление в 1806 г. «континентальной блокады» Англии - запрета на всякие связи между ней и странами Европейского континента, что должно было подорвать британскую экономику.

Россия вела войну на трех фронтах. С 1804 г. она была вынуждена иметь значительные силы на Восточном Кавказе для борьбы с Ираном. А в декабре 1806 г. Наполеону удалось подтолкнуть к войне с Россией и Турцию, которой были обещаны не только поддержка Франции, но и возвращение утраченного Крыма и Грузии. В 1807 г. русские войска отразили наступление турок на Западном Кавказе и на Балканах. Русский флот под командованием адмирала Д. Н. Сенявина одержал крупные победы в Дарданелльском и Афонском морских сражениях.