Систематизируйте сведения о современных событиях в антарктике. Исследование антарктиды

Самый отдаленный, холодный и загадочный из всех континентов нашей планеты, хранящий множество тайн, - это Антарктида. Кто является первооткрывателем? Какая флора и фауна на континенте? Обо всем этом и не только речь пойдет в статье.

Общее описание

Антарктида - большая пустыня, безлюдный материк, который не принадлежит ни одному из существующих государств. В 1959 году был подписан договор, согласно которому к материку имеют право доступа подданные любого государства, для изучения любой его точки и только в мирных целях. В связи с чем было построено более 16 научных станций в Антарктиде для изучения материка. Причем информация, добытая там, становится достоянием всего человечества.

Антарктида - пятый по величине континент, общей площадью более 14 миллионов квадратных километров. Для нее характерны низкие температуры. Была зафиксирована самая низкая - 89,2 градуса ниже нуля. Погода на материке переменчивая и распределена не равномерно. На окраине она одна, а в центре - совсем другая.

Климатические особенности материка

Отличительной чертой климата континента являются не только низкие температуры, но и сухость. Здесь можно встретить сухие долины, которые образовываются в верхнем десятисантиметровом слое выпадающего снега. Осадков в виде дождя континент не видел более 2 миллионов лет. На континенте сочетание холода и сухости достигают своего пика. Несмотря на это, материк содержит более 70% запаса пресной воды, однако только в форме льда. Особенность климата схожа с климатом на планете Марс. В Антарктиде сосредоточены сильные и продолжительные ветра, которые доходят до 90 метров в секунду, и мощная солнечная радиация.

Флора континента

Особенности климатического пояса Антарктиды влияют на скудность разнообразия растений и животных. Материк практически лишен растительности, однако некоторые виды мхов и лишайников все же можно встретить по краю материка и на оттаявших от снега и льда участках земли, так называемых островах-оазисах. Данные представители растительного вида зачастую образуют торфяники. Лишайники представлены в большом разнообразии более трехсот видов. В образовавшихся из-за таяния земли озерах можно встретить низшие водоросли. В летний период Антарктида красива и местами представлена красочными пятнами из красного, зеленного и желтого цветов, где виднеются лужайки. Это результат скопления простейших водорослей.

Цветковые растения редки и встречаются не повсеместно, насчитывается их более двухсот, среди них выделяется капуста Кергеленская, являющейся не только питательным овощем, но и хорошим средством, препятствующим появлению цинги, из-за большого содержания витаминов. Встречается она на островах Кергелен, откуда и получила свое название, и Южной Георгии. Из-за отсутствия насекомых опыление цветковых растений происходит ветром, что обуславливает отсутствие пигмента в листьях травянистых растений, они бесцветны. Ученые отмечают, что когда-то Антарктида была центром формирования флоры, однако изменение условий на континенте привело к изменению и его растительного и животного мира.

Фауна Антарктиды

Животный мир в Антарктиде скуден, особенно это относится к наземным видам. Встречаются некоторые виды червей, низшие ракообразные и насекомые. Из последних можно встретить мух, однако все они бескрылые, да и вообще, крылатых насекомых на континенте нет из-за постоянных сильных ветров. Но помимо бескрылых мух, на Антарктиде встречаются и бескрылые бабочки, некоторые виды жуков, пауков и пресноводных моллюсков.

В отличие от скудной наземной фауны, Антарктический континент богат морскими и полусухопутными животными, которые представлены многочисленными ластоногими и китообразными. Это морские котики, киты, тюлени, излюбленным местом которых являются плавучие льды. Самыми известными морскими животными Антарктиды являются пингвины - птицы, которые прекрасно плавают и ныряют, но не летают из-за коротких крыльев, похожих на ласты. Основным ингредиентов питания пингвинов являются рыбы, но не брезгают они полакомиться моллюсками и рачками.

Значение исследования Антарктиды

Продолжительное время плавание по морям после путешествия мореплавателя Кука были прекращены. На протяжении полувека ни одному кораблю не удалось сделать то, что удалось морякам Англии. История изучения Антарктиды началась в конце 18 - начале 19 века. Именно русским мореплавателям удалось сделать то, что не удалось Куку, и закрытая им когда-то дверь в Антарктиду открылась. Удалось это осуществить в период интенсивного строительства капитализма в России, в период особого внимания к географическим открытиям, так как становление капитализма требовало развитие в промышленной индустрии и торговли, которые, в свою очередь, требовали развитие научной деятельности, изучение природных богатств и налаживание торговых путей. Все началось с освоения Сибири, ее огромного пространства, затем берегов Тихого океана и, наконец, Северной Америки. Интересы политики и мореплавателей расходились. Целью путешествий исследователи ставили открытие неведомых материков, познание чего-то нового. Для политиков же значение исследования Антарктиды сводилось к расширению рынка на международной арене, усилению колониального влияния и поднятию уровня престижа своего государства.

История открытия Антарктиды

В 1803-1806 годах русские путешественники И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский совершили первое кругосветное путешествие, которое было снаряжено двумя компаниями - российской и американской. Уже в 1807-1809 годах следом на военной шлюпке был направлен в плавание В. М. Головин.

Разгром Наполеона в 1812 году вдохновил многих морских офицеров на дальние плавания и исследовательские походы. Это совпадало с желанием царя присоединить и закрепить за Россией отдельные земли. Исследования в ходе морского путешествия привели к обозначению границ всех континентов, кроме того, были изучены границы трех океанов - Атлантического, Индийского и Тихого, однако пространства у полюсов Земли еще не были исследованы.

Кто же является первооткрывателями Антарктиды?

Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев стали первыми исследователями Антарктиды, представителями русской экспедиции под предводительством И. Ф. Крузенштерна. Экспедиция состояла в основном из желающих отправиться на континент молодых людей - военнослужащих. Команда из 205 человек разместилась на двух шлюпках «Восток» и «Мирный». Руководство экспедиции получило следующие инструкции:

- Четкое следование поставленным задачам.

- Полное соблюдение правил плавания и полное снабжение экипажа.

- Всестороннее наблюдение и постоянное ведение журнала путешествия.

Беллинсгаузена и Лазарева вдохновляла вера в существование новых земель. Открытие новых земель - новая основная цель воодушевленных моряков. О наличии таковых в области южного полюса можно было встретить предположения в трудах М. В. Ломоносова и Иоганна Форстера, которые считали, что образующиеся в океане айсберги имеют материковое происхождение. В ходе экспедиции Беллинсгаузен и Лазарев производили уточнения в записях Кука. Им удалось дать описание берегов в направлении к Земле Сандвича, которое Куку так и не удалось сделать.

Открытие континента

В ходе экспедиции, приближаясь к южному полюсу, известные исследователи Антарктиды столкнулись сначала с одним большим айсбергом, а после уже с группой гористых островов из снега и льда. Продвигаясь меж снежных вершин, русские моряки впервые приблизились к антарктическому континенту. Перед взором путешественников открылся снежный берег, однако горы и скалы не были в снегу. Им казалось, что берег бескрайний, однако, решившись удостовериться в том, что это и есть южный континент, они объехали его вдоль берега. Оказалось, что это остров. Результатом экспедиции, которая продлилась 751 день, явилось открытие нового континента - Антарктиды. Мореплавателям удалось картировать встречаемые на пути острова, бухты, мысы и прочее. В ходе экспедиции были получены некоторые виды животных, растений, образцы горных пород.

Ущерб фауне

Открытие Антарктиды принесло большой ущерб фауне данного континента, некоторые виды морских животных были полностью истреблены. В 19 веке, когда Антарктида стала центром китобойного промысла, многие виды морской фауны значительно пострадали. Животный мир континента на сегодняшний день находится под охраной международной ассоциации.

Научные изыски

Научные исследования Антарктиды сводились к тому, что исследователи из разных государств, помимо ловли китов и иных представителей животного мира, открывали новые территории, изучали особенности климата. Также они измеряли глубину моря.

Уже в 1901 году современный исследователь Антарктиды Роберт Скотт совершил путешествие к берегам южного континента, где им было сделано много важных открытий и собрано множество сведений как о растительном и животном мире, так и о полезных ископаемых. Начиная с 1930-х годов уже полномасштабно исследовались не только водная и сухопутная часть Антарктиды, но и ее воздушные просторы, а начиная с 1950-х годов проводились океанические и геологические работы.

Российские исследователи на Антарктиде

Наши соотечественники сделали очень много для изучения этих земель. Российскими исследователями была открыта научная станция в Антарктиде и основан поселок Мирный. На сегодняшний день людям известно намного больше о континенте, чем сто лет назад. Имеется информация о погодных условиях материка, его животном и растительном мире, геологических особенностях, однако не до конца изучен сам лед, исследование которого продолжается и сегодня. На сегодняшний день ученых волнует вопрос перемещения антарктических льдов, их плотность, скорость и состав.

Наши дни

Одно из главных значений исследования Антарктиды заключается в поиске полезных ископаемых в недрах бескрайней снежной пустыни. Как установлено, на континенте содержится каменный уголь, железная руда, цветные металлы, а также благородные металлы и камни. Немаловажное внимание в современном исследовании занимает воссоздание полной картины давнего периода таяния льдов. Уже известно, что антарктические льды образовались ранее ледниковых покровов Северного полушария. Исследователи пришли к выводу о схожести геоструктуры Антарктиды с Южной Африкой. Некогда необитаемые просторы, являются источником исследований полярников, которые на сегодняшний день являются единственными обитателями Антарктиды. В их состав входят биологи, геологи и другие ученые из разных стран. Они и являются современными исследователями Антарктиды.

Влияние вмешательства человека в целостность материка

Современные возможности и технологии позволяют посетить Антарктиду еще и обеспеченным туристам. Каждое новое посещение континента отрицательно сказывается на экологическом фоне в целом. Самая большая опасность представляется в глобальном потеплении, затрагивающем всю планету. Это может привести к таянию льдов, к изменениям не только экосистемы материка, но и всего Мирового океана. Вот почему любые научные исследования континента находятся под контролем мирового научного сообщества. Важен разумный и осторожный подход к освоению материка, чтоб позволить сохранить его в первозданном виде.

Деятельность современных полярников на материке

Ученых все больше интересует вопрос выживания микроорганизмов в экстремальных условиях окружающей среды, для чего поступило предложение завезти на материк некоторые виды микробных сообществ. Это необходимо для выведения самого стойкого к холодам, низкой влажности и солнечной радиации вида для дальнейшего его использования в фармацевтической индустрии. Ученые пытаются изучить данные о ходе видоизменения живых организмов и влияния на них продолжительного отсутствия контакта с атмосферой.

Жить на холодном континенте непросто, климатические особенности считаются непростыми для человека даже несмотря на то, что участники экспедиции проводят большую часть времени в помещении, где созданы комфортные условия. При подготовке, полярники подвергаются медицинскими работниками специальному тестированию, чтоб выбрать из числа претендентов психологически стойких. Современная жизнь полярников обусловлена наличием полностью оснащенных станций. Там есть спутниковая антенна, электронная связь, приборы, измеряющие температуру воздуха, воды, снега и льда.

Антарктида – один из самых неизведанных и неизученных уголков нашей планеты.

Несмотря на этот факт, бескрайние и холодные земли Антарктиды всегда манили к себе отважных путешественников, ученых и исследователей.

Начиная с 1820 года, когда этот материк был открыт русскими учеными под руководством Беллинсгаузена, в Антарктиду регулярно отправлялись суда.

Современная Антарктида, уже достаточно «обжитой» континент, на котором есть даже туристы.

История

В течение всего девятнадцатого столетия сюда совершались многочисленные экспедиции, преимущественно – английских и американских исследователей. Благодаря им были открыты новые, ранее неизученные уголки Антарктиды, такие, как Земля Адели, Земля Луи Филиппа, остров Жуанвиль. Большой вклад в исследование материка внесли ученые и мореплаватели Дж.Биско, Дж.Росс, Ж. Дюмон-Дервиль и другие. В конце девятнадцатого века Антарктида стала очень востребованным местом для китобойного промысла. У ледяных берегов этих холодных земель побывали шотландские, бельгийские, французские, норвежские экспедиции, которые не только занимались в этих водах китобойным промыслом, но еще и открыли множество новых территорий. Многие из мореплавателей, прибывая в Антарктиду, также изучали погодные условия, измеряли глубину моря и выполняли еще множество других важных исследований.

Особенно бурный подъем изучения Антарктиды наблюдался в начале двадцатого столетия.

Первое путешествие в новом веке совершил Роберт Скотт, который в 1901 году на своем мощном корабле «Дискавери» подошел к водам континента, исследовав побережье Моря Росса, открыв полуостров Эдуарда Седьмого, ледник Росса и еще множество важных объектов на континенте. Во время этого путешествия Скотт собрал массу сведений об Антарктиде. На тот момент это был самый обширный материал о флоре, фауне, геологии и полезных ископаемых континента. В 1907–1909 году исследования Скотта продолжила санная экспедиция Э. Шеклтона.

Она закончилась не столь удачно: на середине пути исследователи поняли, что не смогут завершить экспедицию из-за недостатка провизии и гибели собак. Поэтому Шеклтон принял решение вернуться, совсем немного не дойдя до Южного полюса.

В результате открытие полюса осуществил знаменитый норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен, который высадился на берега континента в 1911 году. Это имя навсегда связано с историей исследований Антарктиды.

В результате открытие полюса осуществил знаменитый норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен, который высадился на берега континента в 1911 году. Это имя навсегда связано с историей исследований Антарктиды.

В дальнейшем (начиная с 30-х годов) производилось исследование не только сухопутных и водных территорий Антарктиды, но и ее воздушного пространства.

Полеты над этими землями совершали американские летчики, благодаря которым были открыты новые территории, обнаружены месторождения каменного угля и других полезных ископаемых.

Во второй половине двадцатого века исследования Антарктиды приобрели систематический характер. Начиная с 50-х годов здесь ведутся постоянные океанологические, геологические работы, предпринимаются экспедиции вглубь ледяного континента.

Первая советская экспедиция достигла берегов Антарктиды в январе 1956 года, ученые России основали поселок Мирный. Всего за 59 лет в Антарктиду было отправлено 59 экспедиций.

Современные исследования Антарктиды

Сегодня ученые располагают уже гораздо более значительными сведениями об Антарктиде, чем столетие назад. Благодаря многочисленным исследованиям, в ХХ1 веке людям известна информация о климатических особенностях материка, его геологии, особенностях моря, обитателях континента. Тем не менее, освоение Антарктиды активно продолжается и в наши дни. Особое внимание ученые уделяют следующим моментам:

Изучение льда

Сегодня в Антарктиде производятся чрезвычайно обширные исследования в этой области.

Сегодня в Антарктиде производятся чрезвычайно обширные исследования в этой области.

Специалисты изучают особенности движений антарктических льдов, их скорость, толщину, температурный режим, физико-химические свойства, различные виды льдов и т.д.

Благодаря этим исследованиям была воссоздана полная картина ледникового периода, рассчитаны потенциальные возможности льдов Антарктиды как потенциальных источников пресной воды.

Геологические исследования

Антарктида представляет огромный интерес не только для современных гляциологов (исследователей льда), но и для геологов. Ученые ведут исследование древнейших континентальных морен, осадков на дне антарктических вод. В результате этих работ в частности было установлено, что льды Антарктиды образовались гораздо раньше, чем ледниковые покровы .

Изучение «оазисов» Антарктиды

«Оазисами» применительно к этому материку сегодня называют участки суши, свободные ото льда.

«Оазисами» применительно к этому материку сегодня называют участки суши, свободные ото льда.

Большая часть таких «оазисов» находится вдоль побережья континента. Общая площадь таких территорий, по подсчетам современных исследователей, составляет более 40 тысяч кв. км (это меньше одного процента от площади всей Антарктиды).

Поиск полезных ископаемых

Эта часть исследований, пожалуй, сегодня является наиболее актуальной и представляет наибольший интерес. Бескрайние земли Антарктиды содержат в своей ледяной толще множество ценных ресурсов: каменный уголь, железную руду, цветные металлы. Последние исследования привели к выводу, что по своему геологическому строению Антарктида весьма похожа на Южную Африку. Ученые предполагают, что в недрах Антарктиды, вполне вероятно, таятся огромные залежи золота, урана и т.д. Поиски этих ископаемых в землях Антарктиды сейчас ведутся очень активно;

Без преувеличения можно сказать, что за последние несколько десятилетий в вопросах исследования ледяного континента ученые шагнули далеко вперед. Было изучено множество новых территорий, открыты новые особенности геологического, биологического, океанологического строения материка. Эти исследования на данный момент активно продолжаются, а к Антарктиде приковано пристальное внимание ученых всего мира.

Влияние деятельности человека на экосистему Антарктиды

Вследствие особенностей своего климата Антарктида является единственным материком, на котором не проживают люди. На этом континенте работают исключительно полярные исследователи, океанографы, биологи, геологи и другие ученые. Несмотря на то, что Антарктида является необитаемой территорией, все же деятельность человека оказывает достаточно серьезное влияние на экосистему ледяного континента. Причем нельзя не отметить, что это влияние чаще всего оказывается отрицательным. Рассмотрим основные факторы, оказывающие губительное воздействие на экосистему Антарктиды.

Китобойный промысел

Люди приплывали на эти земли, чтобы поохотиться на обитателей Антарктиды, еще столетие назад.

Люди приплывали на эти земли, чтобы поохотиться на обитателей Антарктиды, еще столетие назад.

Множество видов здешних китов и тюленей серьезно пострадали в результате такой многолетней эксплуатации человеком природы Антарктиды.

В настоящее время животный мир материка находится под строгой охраной, но для его полного восстановления все равно потребуется далеко не одно десятилетие, а может быть и столетие.

Животные

Еще одну угрозу для обитателей континента представляют так называемые интродуцированные (то есть завезенные с других материков) виды животных. Среди них чаще всего встречаются крысы и кошки. Они уничтожают большое количество птиц, а также местную растительность.

Туристы

В последнее время Антарктиду посещают не только специалисты из разных областей научного знания, но и состоятельные туристы.

В последнее время Антарктиду посещают не только специалисты из разных областей научного знания, но и состоятельные туристы.

К сожалению, этот факт также губительно сказывается на состоянии материка. Да, Антарктида стала более открытой и доступной для романтически настроенных путешественников, которые с детства мечтали о полярных экспедициях.

Но тем не менее огромный наплыв туристов приводит к многим печальным последствиям, например, таким, как загрязнение антарктических вод, истощение запасов рыбы, загрязнение окружающей среды.

Многие ученые сегодня бьют тревогу: растущее количество туристов оказывает отрицательное влияние на экологическую систему континента, создают

Потепление

Пожалуй, самый серьезный урон ледяному материку наносит глобальное потепление, которое затронуло всю планету. Повышение температуры приводит к изменению глобальных процессов, таких, как циркуляция воды, баланс углекислого газа и т.д.

При таких угрожающих темпах, которые носит сегодня потепление, в будущем может произойти масштабное таяние антарктических льдов, которое приведет к изменению уровня моря и повлияет не только на экосистему материка, но и на весь Мировой океан.

При таких угрожающих темпах, которые носит сегодня потепление, в будущем может произойти масштабное таяние антарктических льдов, которое приведет к изменению уровня моря и повлияет не только на экосистему материка, но и на весь Мировой океан.

Все описанные выше факторы представляют довольно серьезную угрозу для целостности экологической системы континента.

Извините за фантастические вопросы….))))

Заранее спасибо!

А там что, еще флора какая-то есть?

А санная экспедиция откуда началась?

Конечно, внимание всего мира будет приковано к континенту, хоть и к такому суровому. Еще бы! Если уж на Луну замахнулись и всю ее по частям распродали. А Антарктида никому лично не принадлежит. Так как же? Надо брать, пока не поздно. Только вот полезные ископаемые там добывать весьма проблематично.

Значительные работы в Антарктиде проводят учёные других стран.

В 1976 году Антарктиду посетил знаменитый путешественник Жак Ив Кусто. На судне «Калипсо» команда исследовала бухту Ардли, посетила чилийскую и советскую научные станции. Кусто сделал множество фотографий, провел исследования вод и льдов Южного континента, снял фильм о своем путешествии к Ледяному материку.

В 1980 году зарубежные исследователи проводили исследование по изучению микроорганизмов Антарктиды. Ученные исследовали воздух, грунт, ледяную поверхность континента выдвинули интересную гипотезу о появлении на этом материке микроорганизмов. они предположили, что бактерии с частицами пыли переносятся ветрами из из низких широт в высокие. Попав вместе с осадками на поверхность Антарктиды, часть микроорганизмов постепенно оказываются замурованными в лед. По мнению американского исследователя Ллано, снежные просторы Антарктиды - это «естественная ловушка» для частиц различного происхождения, которые выпадают на поверхность вместе с осадками.

А 1988 году в Антарктиде работала группа американских специалистов по изучению микроорганизмов. Микробиологические исследования толщь ледников открыли широкую перспективу для интересного явления – анабиоз, продолжительность которого до сих пор вызывает споры. Многие исследователи отмечают, что явление это возникло в эволюционном процессе приспособления организмов к неблагоприятным условиям окружающей среды. По мнению французского ученного Беккереля. Протоплазма в состоянии анабиоза после высушивания и замораживания может бесконечно долго сохранять к восстановлению жизненных функций. Эти исследования внесли весомый вклад в изучение реконструкции биосферы Земли. После открытия подледникового озера Восток в Антарктиде международным коллективом ученых России, Великобритании и США в 1995 г. специалисты НАСА проявили значительный интерес к дальнейшему изучению этого уникального водоема. Он рассматривался ими как прекрасный натурный полигон и земной природный объект для отработки инженерных конструкций и технологий будущих космических исследований по поиску внеземных живых организмов на других объектах Солнечной системы. Наиболее перспективными из таких объектов в этом направлении считаются ледяные шапки Марса и один из спутников Юпитера – малая планета Европа. По косвенным данным предполагается существование подо льдом этих планет воды в жидкой фазе. На дне таких «водоемов» предполагается наличие вулканической деятельности, что создает предпосылки для возможности образования живых клеток. Уже в конце 90-х годов НАСА перестало проявлять интерес к организации исследований на озере Восток. Что явилось причиной этого, разобраться достаточно трудно.

Возможно, это политические установки, связанные с необходимостью ограничений российских достижений, возможно – это результат сложных межведомственных отношений НАСА и Национального научного фонда США, который руководит всей Антарктической программой этой страны, возможно – это результат новых перспективных планов НАСА. В 1997 г. НАСА запланировало исследовательский полет на планету Европа в 2015 г. К этому моменту все технологии и инженерные решения должны быть не только разработаны, но и надежно испытаны в земных условиях.

В оазисах Антарктиды и на субантарктических островах располагается большое число озер с различным химическим и физическим составом вод, биоразнообразием и ледовым режимом. Некоторые из таких озер ежегодно летом вскрываются ото льда, некоторые делают это один раз в несколько лет, другие не освобождались ото льда за весь 50-60 –летний период регулярных наблюдений. Есть озера абсолютно пресноводные, есть сильно минерализированные, в некоторых случаях они обладают двухслойной гидрологической структурой, когда поверхностные пресные воды подстилаются сильно минерализированными водными массами. В антарктических озерах не зафиксированы случаи обнаружения рыб и членистоногих. Живые организмы, как правило, представлены бактериями, грибами, арехеями, водорослями, простейшими. Глубины вод в таких озерах могут достигать от нескольких десятков до сотен метров. Одним из наиболее интереснейших антарктических озер является озеро Ванда, в придонных слоях которого обнаружены геотермальные потоки, поэтому холодные пресные воды этого озера подстилаются теплыми и солеными придонными водами.

Подледниковые озера располагаются под мощным ледяным щитом (до 4 км) центральных районах Антарктиды. Теоретически возможность их образования были предсказаны отечественным гляциологом членом-корреспондентом РАН Игорем Зотиковым еще в 60-е годы ХХ века. Первым открытым подледниковым озером стало озеро Восток, расположенное под одноименной российской станцией. Это открытие стало результатом объединения сейсмических, радиолокационных и альтинометрических зондирований ледяного покрова с наземных и авиационных транспортных средств и ИСЗ. В настоящее время в Антарктиде открыто 145 различных подледниковых озер, однако не про все из них можно говорить именно как об озерах. Как правило, в большинстве случаев, мы имеем дело с проявлением радиолокационного сигнала, отраженного от водного слоя, а не от коренного рельефа. При этом практически не исследованы конфигурация береговой черты, размеры водного зеркала, толщины водного слоя подобных озер. Кроме озера Восток, которое изучено в максимальной степени по отношению к другим подобным объектам, наиболее известными являются озеро Конкордия в районе одноименного ледового купола и озеро Элсуорт у одноименного горного массива. Озеро Конкордия было открыто итальянскими, а Элсуорт – британскими специалистами.

Изучение подледниковых озер чрезвычайно интересно для различных направлений наук о жизни, геологии гляциологии и гидрологии суши. Полученные результаты могут дать нам совершенно новые сведения о ходе эволюции живых организмов на планете в очень длительном (до нескольких млн лет) отсутствии контакта с атмосферой. Возможны принципиально новые сведения о биоразнообразии микроорганизмов. Кроме того, изучение проб донных отложений таких водоемов даст новое представление о коренном ложе Антарктиды до эпохи начала ее оледенения.

Одним из интересных следствий работы стало предложение о возможности управления процессами обмена углекислого газа. «Мы можем извлечь огромные массы углекислого газа из атмосферы, просто «удобряя» океан железом, - говорит д-р Маринова. - Это приведет к развитию определенных микроорганизмов, которые будут поглощать углерод, необходимый для их роста. Затем, отмирая, эти организмы будут оседать на дно океана, способствуя захоронению углерода. В результате содержание углерода в поверхностных водах понизится, что автоматически приведет к усиленному поглощению углекислого газа океаном из атмосферы».

В исследованиях изменения климата Земли в последнее время особое внимание уделяется Южному полушарию. Потепление атмосферы над Антарктидой и обнаруженные над Южным полюсом стратосферные полярные облака, «поедающие» озон, свидетельствуют о том, что в формировании климата планеты важную роль играют геологические и метеорологические процессы именно в Южном полушарии. Таинственные процессы происходят и в атмосфере над южным полюсом Венеры.

В 2005 году ученые из Института Океанографии Скриппса (Scripps Institution of Oceanography) составили карту подледных вод Антарктиды, используя данные, полученные спутником НАСА ICESat (Ice Cloud and land Elevation Satellite), который фиксировал колебания поверхности льдов, возникающие в результате повышения и понижения уровня воды в подледных резервуарах, расположенных под ними. Ученые обнаружили подо льдом разветвленную сеть рек и озер, самые крупные из которых, расположенные под ледовым течением Вилланса (Whillans Ice Stream), занимают площадь около 500 кв. км. Также было обнаружено, что вода может перетекать из одного подледного резервуара в другой. Так, например, озеро Инглхардта (Lake Englehardt) потеряло за последние три года 2 км3 воды, а озеро Конвей (Lake Conway) за тот же период пополнилось 1,2 км3 воды. Часть воды может попадать в океан, другая часть снова превращается в лед, сообщает BBC. В ходе проведенного исследования, было обнаружено, что за последние 2 года некоторые из крупных ледников уменьшились на 9 метров. По словам ученых, они не ожидали, что такие крупномасштабные изменения могут происходить за такое короткое время. Полученные данные очень важны для понимания, процессов, протекающих в антарктическом ледяном щите в связи с глобальным потеплением, и для определения влияния, которое они могут оказать на уровень мирового океана.

В наше время, когда глобальное потепление перестало быть предметом споров, Антарктика помогает ученым отслеживать климатические изменения и служит своеобразной живой лабораторией.

Как известно, около 90% объема мирового объема льда и 70% запасов пресной воды находятся в Антарктике, поэтому потепление климата может вызвать таяние льдов на континенте и повышение уровня моря на всей планете, что приведет к трагическим последствиям.

Ученые отмечают, что ледниковые щиты в Антарктике выполняют защитную функцию. Исследователи опасаются, что, если щиты растают, начнется ускоренное таяние ледников. Как следствие, поднимется уровень моря, континенты скроются под водой, и вся существующая экосистема рухнет. На сегодня в Антарктике идет реализация проекта ANDRILL (Бурение для геологического исследования Антарктики), в рамках которого проводится исследование шельфа около баз Соединенных Штатов и Новой Зеландии на острове Джеймса Росса. Собранные данные должны помочь разобраться в геологической истории Ледового шельфа Росса, по размеру равного Франции, и Западно-антарктического ледяного пласта в последние 10 млн лет. Ученые дошли до глубины в 600 метров под уровнем дна и установили, что ледяной шельф в прошлом многократно таял и нарастал вновь. При этом стало ясно, что данная часть ледяного континента некоторое время была покрыта незамерзшей водой, а другая - ледником. В дальнейшем планируется пробурить до глубины в 1200 метров.

Заключение.

Исследования Антарктиды продолжаются. В изучении ее суровой и все еще таинственной природы вовлекаются ученые стран, ранее не проявлявших интерес к Южной полярной области. Так, в последние десятилетия присоединились к договору об Антарктиде и начали активную экспедиционную деятельность в Антарктиде такие страны, как Индия, Польша, Германия, Бразилия, Китай, Куба, Уругвай. Исследования ученных этих стран несомненно расширят и обогатят топонимию Антарктиды новыми географическими названиями, которые не только увеличат перечень, а еще и больше подчеркнут международный характер научного сотрудничества на ледяном континенте и в Южном океане.

Ждут своих названий географические объекты, скрытые под льдами в зоне подледных водоемов.

Русские ученные внесли весомый вклад в топонимию Антарктиды. Работы советских, а теперь и российских экспедиций расширяют и охватывают новые, еще совсем мало изученные районы, поэтому следует ожидать, что перечень русских географических названий на картах Антарктиды будет и в дальнейшем увеличиваться.

Литература.

1. «Планета чудес и загадок», энциклопедия, Ридерз Джайджест (Readers Digest), Бельгия, 1997.

2. Жюль Верн «Великие географические открытия», Москва, Terra Fantastica, 2003.

3. Н. П. Неклюкова «География»,справочник для старшеклассников и поступающих в ВУЗы, Москва, Аст – пресс школа, 2002.

4. Интернет.

5. Л. И Дубровин, М. А. Преображенская «о чем говорит карта Антарктиды», Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987.

6. А. М. Гусев «Антарктика, океан и атмосфера», Москва, «Просвещение», 1972.

7. Д. Кук «Путешествие к Южному полюсу и вокруг света», Москва, Гнографгиз, 1948.

8. Ф. Ф. Беллинсгаузен «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света … на шлюпах «Восток» и «Мирный»», 3 – е издание, Москва, Гнографгиз, 1960.

9. В. И. Бардин «Полярный круг 1988», Мысль, Москва, 1988.

10. Н. А. Гвоздецкий, Г. М. Игнатьев, Л. А. Михайлова «Христоматия по физической географии», пособие для учителей, «Просвещение», 1971.

Антарктида была открыта позднее остальных материков, так как она удалена от всех центров человеческой цивилизации. Ещё в древности люди предполагали о существовании большого участка суши на юге, однако, многие столетия путешествия сюда оставались практически невозможными. Только в конце Средних веков, с началом эпохи Великих Географических открытий, уровень европейской навигации наконец достиг такого развития, что стало возможным пересекать на кораблях океан и открывать новые континенты. Границы “terra incognito” на всё сокращались, однако, со времён плавания Колумба ещё почти 200 лет никто так и не достиг южных полярных морей планеты. Уже прошла эпоха властвования на море Испании и Португалии, британские и голландские корабли начали бороздить просторы океанов, но легенды о “terra australis” или южной земле ещё оставались легендами. И только с путешествиями Джеймса Кука (фото) в 1768 – 1771 годах было доказано, что, очевидно, этим южным континентом является материк, открытый в 1606 году Биллемом Янсзоном, и позже названный Австралией. Вторая экспедиция Джеймса Кука 1772 – 1775 годов окончательно разуверила исследователей, что на юге могут быть ещё какие-то земли, которые возможно будет открыть, так как экспедицию Кука остановили льды, окружающие Антарктику. Его корабли обогнули вокруг весь материк, но так и не смогли достичь берегов, хотя несколько раз пересекали Южный Полярный круг. Кук писал в своих дневниках, что «земли, которые могут находиться на юге, никогда не будут исследованы… эта страна обречена природой на вечный холод». После путешествия Джеймса Кука несколько десятков лет больше не предпринималось никаких попыток исследовать эти территории вечных льдов, хотя в период с 1800 по 1810 годы англичанам удается открыть ещё несколько островов в субантарктической полосе Южного океана. Но только в 1819 году была организована первая российская экспедиция для исследования Антарктики. На судах «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. В ходе экспедиции девять раз корабли подходили к берегам ледяного материка, четырежды на расстояние менее 3–15 км. Впервые ими были охарактеризованы крупные акватории, примыкающие к материку, были описаны и классифицированы антарктические льды, а также составлена характеристика климата Антарктики, а на её карту нанесено 28 географических названий, в том числе Берег Александра I, открытый 15 января 1821 года. Как записал в тот день Ф.Ф. Беллинсгаузен: «Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезла за предел зрения нашего… Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен.» В 60-х гг. XX века было доказано, что открытая российскими мореплавателями Земля не является островом, а соединена с Антарктидой шельфовым ледником Георга VI.

С этого времени начинается активное исследование антарктических территорий. Летом 1822 – 1823 годов шотландский зверобой Уэделл при исключительно благоприятных погодных условиях прошел от острова Южной Георгии до 74°15’ ю.ш. и в конце февраля 1823 года свободно плавал в открытом море, позднее названном в честь него морем Уэделла – самом южном море Атлантики. Тогда в 20-е годы результаты его плавания были восприняты как доказательство того, что на юге нет обширной суши, однако при дальнейшем изучении в 30-40-е годы XIX века эта гипотеза была полностью опровергнута. В 1838 – 1842 годах американская правительственная экспедиция под руководством Чарлза Уилкса совершила путешествие вдоль побережья Антарктиды, открыв значительную часть её береговой линии. Его экспедиция прошла огромный путь – около 2800 км близ побережья Антарктиды, славившегося сильнейшими штормами (впоследствии Д. Моусон назвал его «Обителью снежных бурь»). Однако, в середине XIX века по-прежнему существование антарктического материка оставалось под вопросом. Особенно сильно поколебало веру в его реальность путешествие английской экспедиции Джеймса Росса. На двух кораблях «Эребус» и «Террор» в начале октября 1840 года он отправился в южные моря. В ходе экспедиции он достиг 78-ой параллели, установив рекорд плавания в южных широтах. Здесь на острове, названном им «Высоким» (ныне о. Росса) его экспедицией были открыты два вулкана-близнеца, названные в честь кораблей. Здесь же – на юге моря, получившего имя самого Росса мореплаватель открыл землю, названную именем королевы Англии – Землёй Виктории. Росс правильно рассчитал, что на этой Земле в 300 км от берега находится южный магнитный полюс планеты, однако, неверно решил, что Земля Виктории – большой остров, а не часть целого материка. В эти годы на владение южными «островами» всё активнее начинает претендовать Великобритания.

После путешествия Джеймса Кларка Росса исследования в южных водах прекратились на 30 лет, и только в 1874 – 1875 годах сюда вновь отправилась английская океанографическая экспедиция Чарлза Уайтвилла Томпсона на паровом корвете «Челленджер». Присутствовавший на ней натуралист Джон Меррей, изучив поднятые пробы и проанализировав открытия предшественников, пришел к твердому выводу – на юге планеты располагается крупная часть суши. Он был первым, кто нанес на карту береговую линию Антарктиды. 24 января 1895 года норвежский промысловый пароход «Антарктик» совершил высадку на берег Земли Виктории. Здесь молодой биолог Карстен Борхгревинк, бросивший преподавание в университете и устроившийся простым матросом на это судно, ради исследования Антарктики, обнаружил здесь несколько видов мхов и даже три вида цветковых растений на незанятых льдами территориях, доказав, что даже в Антарктике есть жизнь. На рубеже веков начинается освоение внутренних районов ледяного континента.

В начале XX века одна за другой начинаются экспедиции к полярным горным хребтам и ледникам материка. Начинается подготовка к достижению Южного полюса планеты. В 1909 году норвежец Руаль Амундсен готовится к этому очень трудному и опасному переходу через ледяной материк. 14 января 1911 года норвежцы высадились на побережье Антарктиды в Китовой бухте. Вместе с ними на покорение полюса отправилась экспедиция англичан под руководством Роберта Скотта, прибывшая в Антарктику на несколько дней раньше – 3 января. Предполагаемый маршрут Амундсена был короче на 100 километров, чем маршрут Скотта, однако, он пролегал по более сложной местности. Но Амундсен рассчитал все этапы похода с изумительно точностью. Между 80° и 85° через каждый градус он устроил склады с продовольствием и топливом, а чтобы их легко было найти, установил высокие вехи с флагами. Поход Амундсена был начат 20 октября 1911 года с четырьмя товарищами на санях, запряженных собаками. За 85-й параллелью начался тяжелый подъем с шельфового ледника Росса на хребет, названный Амундсеном в честь норвежской королевы хребтом Куин-Мод (впоследствии было доказано, что этот хребет относится к Трансантарктическим горам). Когда часть провианта уже закончилась, Амундсен приказал убить лишних собак, чтобы кормить их мясом остальных животных, однако, и сами путешественники ели это мясо, потому как запасы провизии были на исходе. Экспедиция норвежцев достигла Южного полюса 15 декабря 1911 г. Они разбили палатку на высоком плато, высотой 2800 метров и подняли там норвежский флаг. Руаль Амундсен и его спутники стали первыми людьми, покорившими Южный полюс. 17 декабря они повернули на север. Им пришлось каждые три дня убивать одну собаку, таким образом, люди и животные питались свежим мясом, пока не достигли 85 параллели, где находился первый из оставленных ими складов. Пройдя в оба конца 2800 км, они вернулись в Китовую бухту 26 января 1912 года после 99-суточного ледового похода.

В это время Роберт Скотт предполагал добраться до полюса на моторных санях, индийских пони и собаках. Они отправились в путь 2 ноября 1911 года. Однако, техника подвела Скотта, моторные сани вскоре пришлось бросить, а за 83 параллелью пришлось перебить пони, когда их стало нечем кормить. У 84° были отправлены назад собачьи упряжки, и англичане сами тащили тяжело нагруженные сани. За 85 параллелью Скотт приказал вернуться четверым людям, а у 87°30’ еще троим. Дальше пошли только пять человек: Роберт Скотт, врач Эдуард Уилсон, офицеры Лоуренс Отс и Генри Боуэрс, а также унтер-офицер Эдгар Эванс (На фото). Последние 250 км дались им особенно тяжело. Сани приходилось тащить по сухому сыпучему снегу, в час они продвигались не более, чем на 2 км, а за день продвигались меньше, чем на 10 км. Когда до полюса оставалось несколько миль, Скотт записал в своем дневнике: «…разглядели чёрную точку впереди… [оказавшуюся] черным флагом, привязанным к полозу от саней. Тут же поблизости были видны остатки лагеря… Норвежцы нас опередили. Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование!». По дороге от своей базы к полюсу англичане устроили десять промежуточных складов провианта и топлива. На обратном пути их ближайшей целью было скорее добраться до очередного склада, чтобы возобновить запасы топлива и горючего. Однако, силы путешественников быстро таяли. Вскоре самый молодой из них – Эванс начал чувствовать признаки душевной болезни, он отставал, падал, пока совсем не изнемог. 17 февраля его не стало. Дальнейший путь оказался еще тяжелее. Команда Скотта всё чаще сбивалась с пути. В конце февраля, когда «топлива стало ужасно мало» начались сильные морозы. Из записей Скотта было видно, как исчезала их воля к жизни, и росло отчаяние. Но до самого конца они не бросили и тащили за собой около 15 килограммов ценнейших образцов пород, собранных на пути к полюсу. Пятница 16 марта или суббота 17 марта, Скотт записал в дневнике: «Потерял счёт числам, но верно, кажется, последнее. Жизнь наша – чистая трагедия. Отс сказал: «Пойду пройдусь. Может быть, вернусь не скоро.» Он ушёл в метель, и мы больше его не видели… мы знали, что… Отс идёт на смерть, и отговаривали его, но… сознавали, что он поступает, как благородный человек…». 29 марта: «С 21-го числа свирепствовал непрерывный шторм… 20-го у нас было топлива на две чашки чая на каждого и на два дня сухой пищи. Каждый день мы были готовы идти… но нет возможности выйти из палатки – так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли ещё на что-либо надеяться…». Последняя запись Роберта Скотта: «Ради Бога, не оставьте наших близких». Поисковый отряд нашел их занесённую снегом палатку только весной – 12 ноября 1912 года. Все путешественники экспедиции Скотта погибли, сам он умер последним, отбросив отвороты спального мешка и расстегнув куртку. В этом месте они и были похоронены. На мемориальном кресте, установленном во льдах в память экспедиции, была высечена эпитафия: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» («To strive, to seek, to find, and not to yield»). Вся Великобритания тяжело переживала известия о смерти своих героев. Стоит сказать, что последняя просьба Скотта нашла отклик в сердцах англичан и была выполнена. Значительная сумма, собранная по всей стране обеспечила безбедное существование родным погибших путешественников.

После покорения Южного полюса Амундсеном и Скоттом исследования Антарктики продолжились с новой силой. В декабре 1911 года совершает свою первую экспедицию Дуглас Моусон. Для зимовки его экспедиция выбрала Землю Адели, как оказалось, место с самым суровым климатом на Земле. Нередко среднесуточные ветры достигали здесь скорости 44 м/с. Моусону приходилось наблюдать ветер силой 90 м/с, когда скорость разрушительного урагана – только 30 м/с. Ко всему этому добавлялось самое большое в Антарктике количество осадков – 1600 мм в год. Поход 1912–1913 года едва не стал роковым для самого Моусона, вся его команда погибла, а он сам вернулся на базу только через пять месяцев. Однако, в ходе экспедиции были подтверждены открытия Чарлза Уилкса, исследованы огромные территории, а описание собранной информации составило 22 тома. В 20-е годы XX века начинают совершаться полёты над Антарктидой, что позволило исследовать горы и земли в глубине континента. Среди исследователей этого времени нужно упомянуть американского летчика Ричарда Бэрда, норвежского капитана Нильса Ларсена, американского инженера Линкольна Элсуорта.

Первая советская антарктическая научная экспедиция под начальством опытного полярника и океанолога Михаила Михайловича Сомова высадилась на побережье моря Дейвиса 6 января 1956 года. Неподалеку с помощью экипажей двух дизель-электроходов «Обь» и «Лена» был построен посёлок Мирный. Антарктический сектор между 80° и 105° в.д. был выбран не случайно. Побережье материка было закартировано весьма приблизительно, в ходе работы советских исследователей были обнаружено много новых островов, бухт, мысов и ледников. Кроме базы в посёлке Мирный к концу 1956 года возникли ещё две станции: Пионерская и станция Оазис.

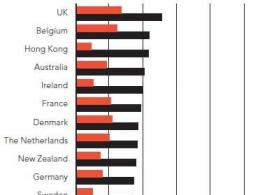

Сейчас в Антарктике действует 37 станций. Активно осваивает материк Аргентина, имеющая здесь 6 станций. после распада СССР и возникших экономических трудностей вынуждена была заморозить некоторые из них. Сейчас на материке находится 5 российских станций: «Беллинсгаузен» (62°12’ю.ш. 58°56’з.д.), «Восток» (78°27’ю.ш. 106°52’в.д.), «Мирный» (66°33’ю.ш. 93°01’в.д.), «Новолазаревская» (70°46’ю.ш. 11°50’в.д.), «Прогресс» (69°23’ю.ш. 76°23’в.д.) – (Данные Российской Антарктической экспедиции: //www.aari.aq/default_en.html). , Австралия и Чили имеют по 3 станции на материке. Великобритания и Китай – по две станции. Также по одной станции имеют: Норвегия, Франция, Новая Зеландия, Япония, Бразилия, Уругвай, Южная Корея, ЮАР, Индия, Польша, Украина. Существует также одна совместная станция Франции и Италии.

С 1961 года существует договор, подписанный всеми ведущими странами, согласно которому территории южнее 60° ю.ш. являются демилитаризованными и свободными от ядерного оружия. Также ни одна страна мира не имеет права претендовать на эти территории. Здесь предусматривается свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество с целью обеспечения использования Антарктиды для блага всего человечества.

О существовании покрытого льдом Антарктического материка в районе Южного полюса догадывались давно, но открыт он был только в начале 19 века. Еще до знаменитых плаваний Джеймса Кука в южных широтах великий русский ученый М. В. Ломоносов писал:

«В близости Магелланского пролива и против мыса Добрыя Надежды, около 53 градусов полуденной широты, великие льды ходят, почему сомневаться не должно, что в большем отдалении островы и матерая земля многими и несходящими снегами покрыты и что большая обширность земной поверхности около Южного полюса занята оными, нежели в севере»

(Ломоносов. 1986. Т. I. С. 370).

Слова эти были блестяще подтверждены русской кругосветной экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в южных полярных широтах в 1819-1821 гг. Экспедиция 6 раз пересекала Южный полярный круг и 5 раз подходила к Антарктическому материку на расстояние видимости.

Первый раз это было 28 января (16- го по старому стилю) 1820 г. М. П. Лазарев тогда записал:

«16-го Генваря достигли мы широты 69° 23′ S, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты, и в прекрасный тогда вечер, смотря с салингу, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение. ...Ето было в долготе 2° 35′ W-й от Гринвича. Отсюда продолжали мы путь свой осту, покушаясь при каждой возможности к зюйду, но всегда встречали ледяной материк не доходя 70°»

(Цит. по: Лебедев. 1961).

Затем изучением шестого континента занимались многие экспедиции. В XIX в. ряд островов и участков антарктического побережья были посещены китобойными и зверобойными судами разных стран. Начали снаряжаться и научные экспедиции.

Открытия в Антарктиде

В 1838-1843 гг. американская экспедиция исследовала участок побережья побережья Восточной Антарктиды от 97 до 160° в. д., названный Землей Уилкса. Французская экспедиция Дюмон-Дюрвиля (1837-1840 гг.) 1 января 1840 г. впервые высадилась на берег Антарктиды на мысе Джеолоджи (66° 33′ ю. ш., 137° 40′ в. д.). Прилегающая часть побережья была названа Землей Адели. Сейчас в этом районе работает французская научная станция Дюмон-Дюрвиль, организованная в 1956 г.

Английская экспедиция Джеймса Росса на судах «Эребус» и «Террор» (1840-1843) при попытке морским путём пройти к Южному полюсу увенчалась многими открытиями:

- были открыты огромная горная страна - Земля Виктории,

- вулканы Эребус и Террор,

- залив Мак-Мердо, на берегу которого сейчас работает научная станция США - Мак-Мердо,

- знаменитый Барьер Росса - 900-километровый край шельфового ледника Росса, самого большого в Антарктиде.

В 1899-1900 гг. на мысе Адэр (71° 17′ ю. ш., 170° 06′ в. д.) впервые зимовала английская экспедиция под руководством норвежского исследователя К. Борхгревинка.

Экспедиция Р. Скотта и Э. Шеклтона в 1901-1903 гг. обследовала Землю Виктории и проникла в глубь материка на 1750 км, обнаружив, что за хребтами Трансантарктических гор простирается безбрежная ледяная пустыня.

В 1901-1903 гг. вынужденную зимовку у берегов Восточной Антарктиды провела германская экспедиция под руководством Э. Дригальского. Был открыт потухший влк. Гауссберг. Во время МГГ этот район исследовала Советская Антарктическая экспедиция.

16 января 1909 г. экспедиция Шеклтона достигла Южного магнитного полюса (72° 25′ ю. ш., 155° 16′ в. д.) и прошла в направлении к Южному географическому полюсу до 88° 23′ ю. ш., 162° в. д., не дойдя до него всего 100 миль.

Впервые Южного географического полюса достигла экспедиция норвежского полярного исследователя Р. Амундсена 14 декабря 1911 г. На 33 дня позднее до Южного полюса добралась английская экспедиция Р. Скотта. На обратном пути все ее участники погибли от холода и истощения. В память о погибших на пожертвования населения в Англии был создан Полярный институт имени Р. Скотта, продолжающий свою деятельность и по сей день.

В 1911-1914 гг. австралийской экспедицией Д. Моусона было обследовано побережье Восточной Антарктиды на огромном протяжении. На собачьих упряжках и пешком было пройдено 5760 км.

В следующее десятилетие (1923-1932 гг.) норвежской, английской, немецкой и американской экспедициями были исследованы внутренние части Антарктического п-ова, п-ов Эдуарда VII, открыта Земля Мэри Бэрд, совершен полет к Южному полюсу (Р. Бэрд), открыты и частично положены на карту берега Земли Королевы Мод, обследованы другие участки антарктического побережья.

В 1933-1935 гг. американская экспедиция Р. Бэрда исследовала шельфовый ледник Росса, Землю Мэри Бэрд, ледяное плато Бэрда. Летчик Л. Элсуэрт совершил первый перелет через Западную Антарктиду протяженностью 2200 миль - от моря Уэдделла до станции Литл- Америка на берегу моря Росса. Была открыта Земля Элсуэрта и горный хр. Сентинел. Норвежской экспедицией в 1935 г. открыта Земля Ларса Кристенсена.

В 1939-1941 гг. Третьей экспедицией Бэрда исследовалась Западная Антарктида и Трансантарктические горы.

В 1946-1947 гг. американским военно- морским флотом проведена операция «Хайджамп». С воздуха был открыт Оазис Бангера. В районе ледника Филь- хнера большие работы проведены экспедицией Ф. Ронне. Сейчас этот ледник носит наименование Ронне - Фильхнера.

Норвежско-британско-шведская экспедиция работала в 1950-1952 гг. на Земле Королевы Мод. В ней участвовали гляциологи В. Шютт и Ч. Суитинбенк и физик Г. Робин. Впервые было проведено сейсмическое зондирование ледникового покрова.

Максимальная толщина льда в этом районе оказалась равной 2700-3500 м. Все названные выше экспедиции проводили исследования главным образом в прибрежных районах, а внутренние районы Антарктического ледникового покрова оставались огромным «белым пятном». Стереть это «белое пятно» были призваны исследования по единой международной программе во время МГГ. Официально временем проведения МГГ страны-участницы договорились считать 1957-1959 гг. Работы проводились учеными 11 стран (СНГ, США, Англии, Австралии, Франции, Аргентины, Чили, Норвегии, Японии, Новой Зеландии, ЮАР) не только на материковых и островных станциях, но и в санно-гусеничных походах. Была согласована сеть секторов и районов, подлежащих исследованию отдельными странами.

Россия взяла на себя исследование самых труднодоступных и совершенно неизученных территорий Восточной Антарктиды. В 1956 г. на берегу моря Дэвиса был построен поселок и обсерватория Мирный и начаты научные исследования. Первый санно-тракторный поход в глубь ледяного континента завершился созданием первой внутри-континентальной научной станции Пионерская, в 375 км от Мирного, на склоне ледникового купола Восточной Антарктиды, на высоте 2700 м над ур. м. Исследования на станции Пионерская дали первое реальное представление о природе внутренних частей Антарктиды, об условиях жизни и работы на ледниковом куполе во время южной полярной ночи.

Были установлены важнейшие особенности климата и других природных явлений ледникового купола, что послужило основой для подготовки и проведения более дальних походов в глубь ледяного континента и создания других внутри- континентальных станций. В период МГГ кроме станций Мирный и Пионерская были созданы станции Комсомольская, Восток-1, Восток, Советская, Полюс Недоступности. Основной из них является станция Восток на геомагнитном полюсе (78° 27′ ю. ш., 106° 51′ в. д.), в 1410 км от Мирного, на высоте 3488 м над ур. м. На станции Восток была измерена самая низкая на Земле температура -89,2°. (Станция Восток продолжает работать и в настоящее время.) По данным радиолокационного и сейсмического зондирования было установлено, что под ледниковым покровом Восточной Антарктиды скрыта огромная страна с горными хребтами протяженностью до нескольких тысяч километров и высотой до 3000 и более метров, разделенными обширными равнинами и глубокими впадинами, частью ниже уровня моря.

На станциях и в санно-тракторных походах наряду с комплексом геофизических исследований проводилось изучение форм рельефа ледниковой поверхности и его ложа, строения и температурного режима снежно-ледниковой толщи и их динамики. Аэрофотосъемкой была покрыта полоса побережья Восточной Антарктиды на протяжении многих тысяч километров.

Исследования США были сосредоточены на шельфовом леднике Росса и на ледниковом щите Западной Антарктиды, где со станций Мак-Мердо, Бэрд и Элсуэрт совершались полеты и внутри- материковые походы. Было установлено, что ложе ледникового покрова на большей части Западной Антарктиды лежит много ниже уровня моря, а максимальная толщина льда превышает 3000 м. На Южном полюсе была создана станция Амундсен-Скотт с обширным комплексом геофизических исследований, включая и гляциологические.

Англичане проводили стационарные наблюдения главным образом в атлантическом секторе антарктического побережья. Кроме того, ими был совершен трансконтинентальный поход от побережья моря Уэдделла через Южный полюс до станции Мак-Мердо. Установлено, что подледный рельеф на всем пройденном пути отличается большой пересеченностью - местами опускается ниже уровня моря, местами поднимается на тысячи метров выше него.

Успешно вели исследования также экспедиции и станции Франции, Норвегии, Австралии и других стран.

Исследования, начатые в период МГГ, были продолжены в соответствии с Договором об Антарктике, который был подписан 12 государствами (Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Французской Республикой, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, Южно-Африканским Союзом, Великобританией, СССР и США) в 1959 г. и вступил в силу после ратификации всеми подписавшими странами с 23 июня 1961 г.

Впоследствии к нему присоединились еще 13 государств. В соответствии с Договором об Антарктике южная полярная область к югу от 60° ю. ш. может использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом международных разногласий. Закреплен принцип свободных научных исследований, обмена научным персоналом и результатами научных наблюдений, опубликования и предоставления материалов наблюдений в мировые центры данных.

Договор об Антарктике способствовал дальнейшему развертыванию научных исследований на шестом континенте. Было создано много новых станций, в изучение Антарктики включились новые страны. В настоящее время в Антарктике работают 44 научные станции 14 государств. Из них 7 советских, не считая выполнивших свою роль и закрытых.

Силами СССР, Англии и США выполнена большая работа по сейсмическому и радиолокационному зондированию ледникового покрова для определения его толщины, массы и подледного рельефа. В настоящее время осуществляется Международный антарктический гляциологический проект (МАГП).

В работах по единой программе участвуют Австралия, Англия, СССР, США, Франция, Япония. Работами по программе МАГП охвачена территория Восточной Антарктиды между 60 и 160° в. Д. от побережья до 80° ю. ш. Выполнено радиозондирование более чем на половине территории МАГП, пробурены глубокие скважины в районе станции Кейси (Австралия) - до 900 м, на куполе С (Франция) - около 1000 м, на станции Восток (Россия) - более 2000 м. Керны обрабатываются. Проведены наземные исследования.