Сабля: история появления и разнообразие видов. Польская сабля

Сабля в Польше – это больше, чем оружие. Сабля – это предмет любования, восхваления, национальной гордости, символ «шляхетского гонора». Так же, как во всей Европе шпага была непременной принадлежностью дворянина, так и польский шляхтич не мог показаться на людях без сабли.

Как написал Зигмунд Хартлеб в своей книге «Szabla polska», вышедшей в 1926 году: «Польша и сабля – понятия неразделимые; сабля была пришельцем с далекого Востока, обретшим у нас вторую родину. Здесь ей суждено было покрыть себя славой, недостижимой ни для какого другого оружия». И действительно, сабля приобрела для Польши такое значение, которым за все прошлые века не могла похвастаться никакая другая разновидность оружия. Сабля стала символом польской военной мощи, а в эпоху утраты независимости – символом национальной самоидентификации и памятью о былом величии.

В средневековье холодное клинковое оружие было основным видом вооружения воинов практически во всех странах мира; Польша тоже не являлась исключением. С раннего средневековья и до конца XV века основным клинковым оружием польского войска были мечи, однако со второй половины XV века все большее распространение начали получать сабли, которые при Стефане Батории (с середины XVI века) фактически полностью вытеснили мечи. Правда, какое-то время польские гусары применяли еще кончары – облегченные версии меча с прямым узким длинным клинком. Их гусары возили притороченными к седлу и использовали как колющее оружие в момент лобовой конной атаки строем на защищенного броней противника – кончар легко приникал в щели доспехов; но как только дело доходило до индивидуальной рубки, гусары тут же заменяли кончар на саблю, которая обязательно висела на поясе каждого гусара. А где-то в середине XVII века и кончары ушли в историю, полностью уступив свое место сабле.

Польский гусар 16-17 вв.

На поясе у него висит венгерско-польская сабля, под ногой приторочен к седлу кончар

Ранние польские кончары, применявшиеся до середины XVI в., имели такую же по конструкции рукоять, что и у меча, с прямым или S-образным перекрестием и грушевидным навершием. Они были довольно тяжелыми, очень узкими и достигали в длину 130 см. Кончары, использовавшиеся до начала XVII в., были более легкими, имели полузамкнутую гарду и шаровидное навершие. Их длина доходила до 160 см. Польские кончары XVII в. по конструкции рукояти походили на венгерские сабли.

Кончары гусарские: вверху раннего типа (16 в), внизу позднего типа (17 в).

Почему же поначалу поляки предпочитали мечи, а потом перешли на совершенно другой вид оружия? Дело в том, что в период средневековья на Польшу наибольшее влияние как в культурном, так и в военном плане оказывала Западная Европа – внедрение католицизма, борьба с тяжеловооруженными рыцарями Тевтонского ордена определяли господство среди польских воинов именно тяжелого меча. В XVI же веке обстановка кардинально изменилась: Тевтонский орден был разгромлен, европейские тяжелые доспехи с развитием огнестрельного оружия стали исчезать из обихода, что сделало тяжелый меч излишним в системе вооружения; теперь Польше чаще приходилось воевать на восточных и южных рубежах с армиями, в которых широко применялась именно легкая кавалерия, использовавшая сабли. Играли свою роль и торговые контакты. Таким образом, взаимодействие (военное или торговое) с Россией, Турцией, Венгрией, Крымским ханством, для которых главным оружием являлась именно сабля, а не меч, повлияло на изменение отношения поляков к тому, что висит у них на поясе. Сабля была легче и маневреннее меча, функциональнее его, она отлично подходила как для пешего, так и для конного боя. И поляки, пусть постепенно, начали осваивать это новое для них оружие, которое вскоре им так понравилось, что стало основным для каждого шляхтича.

Венгерско-польская сабля

Старейшим типом польской сабли, распространившимся еще в середине XVI века при Стефане Батории, стала так называемая венгерско-польская сабля, в которой чувствовалось сильное влияние венгерского оружейного дела. Поначалу эти сабли завозились из Венгрии, но вскоре по их образцу стали коваться в самой Польше. Отличием этих сабель была открытая рукоять со скошенным вперёд навершием в форме миндалевидной плоской оковки. Изредка встречались венгерско-польские сабли с полузакрытой рукоятью, на которых появлялась дужка, но она еще не доходила до головки. Иногда на некоторых саблях передний конец крестовины соединялся с навершием цепочкой, выполнявшей функции темляка. На подавляющем большинстве венгерско-польских сабель на крестовине крепилось стальное кольцо («палюх» или «перстень»), в которое вставлялся большой палец – это еще чувствовалось влияние европейского оружия.

1). рукоять венгерско-польской сабли с цепочкой и «палюхом» (современная реконструкция)

2). более редкая полузамкнутая рукоять венгерско-польской сабли

Клинки венгерско-польских сабель были длинные, 78-88 см, главным образом привозные, генуэзские или штирийские, отличались малой кривизной, большим весом и твердостью. У некоторых экземпляров клинок в нижней части под углом переходит в расширенное, заостренное с обеих сторон лезвие - так называемое «перо» (в России это называлось «елмань»). Клинок снабжался одним или двумя продольными желобами, шедшими на всю длину клинка или же только до уровня пера. Ножны для этих сабель - широкие, с плоско срезанным концом, делались из чёрной или коричневой кожи и снабжались металлическими оковками.

«Перо» клинка (в России называлось «елмань»)

Венгерско-польские сабли являлись исключительно боевым оружием, и потому отличались простотой конструкции и отделки, и практически не украшались орнаментом.

Гусарская сабля

Гусарская сабля, появившаяся в конце XVI, а широкое распространение получившая в XVII веке, многими специалистами считается королевой польских сабель. Её основным отличием является закрытый эфес. Гусарская сабля – чисто польское изобретение. Она предназначалась для тяжело вооруженной латной конницы, каковыми являлись польские гусары; это было исключительно боевое оружие для профессиональных солдат, достаточно тяжелое, с незначительной кривизной клинка, приспособленное прежде всего для рубки, но пригодное так же и для колющих ударов. Ее дужка служила хорошей защитой для ладони и в то же время была достаточно широка, чтобы гусар сделал правильный хват рукояти даже тогда, когда сабля еще в ножнах. Ножны гусарской сабли делались деревянными и обтягивались кожей, концы ножен поначалу были плоскими, а потом их стали делать закругленными. Польская гусарская сабля была не только отличным, многофункциональным оружием, она была красивой и с чисто эстетической точки зрения. Эти боевые сабли выпускались в двух вариантах – для простых гусар и для офицеров. Простые сабли имели просто стальные перекрестья, дужки и накладки и с декоративной точки зрения были бедны. Офицерские же сабли богато украшались посеребренной или позолоченной фольгой, а парадные – даже золотом; таким образом, офицерские гусарские сабли, оставаясь чисто боевым оружием, приобретали достаточно богатый парадный вид.

Заднее плечо крестовины иногда могло оканчиваться шарообразным увенчанием или загибаться вниз. Переднее переходило в пальцевую дужку. Иногда рукоять снабжалась кольцом для большого пальца («палюхом» или «перстнем»). Эфес, как правило, стальной, реже - бронзовый; рукоять обычно обматывалась металлическим жгутом или тесьмой. Длина клинка составляла обычно 82,5-86,0 см, ширина у рукояти - 2,3-2,8 см, кривизна около 6-7 см. Елмань была слабо выражена и составляла 20-25 см. Расстояние от центра удара до центра тяжести клинка - 20-25 см. Деревянные ножны часто обтягивались кожей чёрного цвета, откуда оружие получило название «чёрная сабля». По мнению Заблоцкого, гусарская сабля является одной из лучших и многофункциональных сабель мира.

Рукоять гусарской сабли с «палюхом», в который вставлен большой палец

«Армянская» или «львовская» сабля

«Армянская» сабля типа «ордынка»

Еще одной крайне популярной в Польше саблей была «армянка» - «армянская» или «львовская» сабля. Она широко использовалась поляками во второй половине XVII – первой половине XVIII веков. Вопрос происхождения этого вида сабли и ее отличительных особенностей довольно запутан и до сих пор вызывает споры специалистов. Подобное оружие изготавливали осевшие в Польше (в первую очередь в городе Львов) армяне, спасавшиеся от татарского и турецкого геноцида; эти сабли несли в себе черты татарского типа, переработанные с учетом культурных особенностей армянского народа. Богато и вычурно украшавшиеся, армянские сабли считались парадным оружием, и охотно раскупались богатыми людьми (или теми небогатыми шляхтичами, которые старались «пустить пыль в глаза»). Однако они так же использовались и как боевой оружие; причем боевые «армянки», в отличие от других типов боевых сабель, так же богато украшались, и фактически имели двойное предназначение: и парадное, и боевое. Причем парадное явно перевешивало: отличительной чертой «львовских» сабель являлось слишком короткое перекрестье, не всегда обеспечивавшее хорошую защиту ладони, и слишком малый наклон головки рукояти, недостаточный для надежного захвата ладонью. Кроме конструкции рукояти «армянские» сабли отличались от других оковкой ножен: их металлическая гарнитура состояла из обоймиц с крылышкообразными расширениями на внутреннем ребре, а наконечник ножен имел плоско срезанный конец.

Спектр «армянок» достаточно разнообразен, в нем выделяются типы «чечуга» (чувствуется киргизское влияние), «ордынка» (татарское влияние) и «армянская карабелла» (оружие, приближающееся к карабелам, о которых речь ниже); каждый из этих типов кроме общих черт имел и свои индивидуальные особенности.

«Армянская» сабля типа «чечуга»

Польская карабела

Одной из самых знаменитых разновидностей польских сабель бесспорно являлась карабела; и это несмотря на то, что в Польше она прижилась достаточно поздно (конец XVII в), а повседневных обиход вошла еще позднее (XVIII в). Многие специалисты именно карабелу считают самой польской из всех польских сабель, даже несмотря на то, что ни ее форма, ни название с Польшей не связаны. Причем происхождение и самой карабелы, и ее названия тонет во мгле веков.

Основным отличием карабелы является рукоять в форме «орлиной головы», с загнутым вниз набалдашником. Эфес с обычной сабельной крестовиной с шаровидными утолщениями на концах, прообразцы которых известны ещё с XII-XIII века. Такой тип сабли не является исключительно польским. Похожие сабли применялись в разных странах - включая Русь, Молдавию, Балканы, Кавказ. В Польшу этот тип, вероятно, попал из Турции.

Польские карабелы отличались конструкцией рукояти, что делало их удобными для фехтования и круговых ударов. В других же странах такие сабли использовались преимущественно конницей. С момента их внедрения в Польшу декоративные, богато украшенные карабелы обычно были атрибутами польской знати. Однако это породило ошибочное мнение, что карабела была исключительно парадным, а не боевым оружием. Тем не менее, карабела широко использовалась в бою, просто до наших дней дошло больше парадных карабел, так как они были дороже и хранились в выгодных условиях.

По форме клинка выделяют два типа. Первый отличался обоюдоострой елманью и увеличением кривизны к острию. Второй явно выраженной елмани не имел, отличался равномерным круглым изгибом.

Клинки карабел были чаще всего импортными - как правило, турецкими или иранскими, а в некоторых случаях - золингеновскими. Длина клинка обычно составляла 77-86 см, ширина - 2,7-3,3 см, кривизна - 7,0-9,5 см, расстояние от центра удара до центра тяжести - 25,0-26,5 см.

Рукоять парадной карабелы

Костюшковка

Костюшковкой называлась польская сабля, получившая особое распространение в конце XVIII столетия. Свое название она получила из-за того, что была весьма популярна среди повстанцев-костюшковцев благодаря своим функциональным качествам и относительной дешевизне в изготовлении. Кроме того, на портретах самого Тадеуша Костюшко очень часто встречается такая сабля.

Тадеуш Костюшко с костюшковкой в руке

Хотя данная сабля характерна для времени восстания Костюшко (1794 г.), сабли, сходные с ней по конструкции, встречались и ранее. Костюшковка имела клинок очень малой кривизны и отличалась своеобразной конструкцией замкнутой рукояти: у ранней костюшковки вместо перекрестия имелся довольно большой круглый или прямоугольный металлический щиток, служивший в качестве гарды. Для лучшей защиты пальцев боковые края этого щитка часто отгибались в сторону рукояти. От этого щитка отходил прямой пруток, шедший параллельно рукояти и, для присоединения его к навершию, загнутый под прямым углом. Поздние костюшковки защитный щиток потеряли, а защитная дужка сохранила свои загибы под прямым углом, по которым эта сабля легко отличается от других.

Рукояти костюшковок раннего типа – со щитком

«Баторовка», «Зигмундовка» и «Яновка»

Это не отдельные виды сабель, как можно было бы подумать; эти сабли можно назвать «памятными» или «наградными». «Баторовка» - общее название всех видов сабель, на клинке которых нанесены гравированные или травлёные изображения польского короля Стефана Батория (1533-1586 гг.) и связанные с ним надписи. «Зигмундовка» - сабли, на клинке которых золотом насечено изображение короля Сигизмунда III (1566-1632 гг.) и надписи, посвященные ему. «Яновка» - сабли, с изображениями короля Яна III Собеского (1629-1696 гг.) и соответствующими надписями на клинке.

Кроме того, существовала еще и «Августовка» - польская сабля, изготовлявшаяся по типу гусарской сабли, с вырезанной или вытравленной на клинке монограммой Августа II Саксонского, Августа III Саксонского либо Станислава Августа Понятовского – польских королей XVIII века. Подобные сабли изготовлялись на мануфактурах Сандомирского и Краковского воеводств, и отличались хорошим качеством; ими можно было без труда перерубать гвозди или дверные ручки.

Надписи и изображения на клинках сабель типов «Яновка» и «Баторовка»

В 1795 году Речь Посполитая перестала существовать после раздела ее территорий между Пруссией, Россией и Австрией. С гибелью государства остановилось на время и развитие польских национальных сабель, так как поляки, служившие в армиях покоривших их родину стран, вооружались теперь немецким, русским и австрийским оружием. Новая волна развития польских сабель началась только в начале 20-го века, с возрождением Польского государства, но это случилось уже в эпоху скорострельного огнестрельного оружия, когда боевое значение сабель отступило на задний план, оставив им лишь парадное предназначение…

И напоследок - видео: польская сабля в действии!

Так как моя последняя наxодка полностью подподает под определение "сбылась мечта идиота", то какое-то время я буду носится с ней, как дурень с писаной торбой, и писать смогу только о ней:)

И так с самого начала. Польша, а в последствии и Реч Посполита, благодаря своему уникальному географическому положении, веками общалась и воевала как с Европой, так и Азией. И являлась естественным перекрестком, где традиции, оружие востока и запада сплавлялись в уникальный местный сплав. Изначально импульс с Запада был гораздо сильнее и до середины 15-го века Польское вооружение было западноевропейского образца. При Ягелло, когда Реч Посполита достигла пика могущества, она начала играть заметную роль не только в европейскиx, но и азиатскиx делаx. Чего стоит только поxод Витовта на Тамерлана(xоть и закончившийся поражением на Ворскле) принятие воссалитета над xаном Тоxтамышем. Тут и взятие Османами Константинополя сыграло свою роль, ростущая османская империя вышла к границам Речи Посполитой.

Сабля была xорошо известна в Польше с начала 13-го века, но долго считалась оружием "нерыцарским", подxодящим не шляxтичу, а всяким наемникам, басурманам и городскому ополчению. В начале 16-го века отношение к сабле начало понемногу менятся - сказалось и то, что среди польского войска появилось изрядно наемников из Венгрии, Сербии, Xорватии. Да и живущие на территории самой Речи Посполитой татары и сбежавшие с Северного Кавказа черкессы-пятигорцы тоже добавили восточного элемента. Черкесское вооружение очень сильное влияние на вооружение Речи Посполитой. Именно кавалерия "Панцерная" вооруженная по черкескому образцу - шлем-минсюрка, панцерная кольчуга, наручи, легкое копье, сабля, лук и щит-калкан - стала самой массовой польской кавалерией, так были вооружены "xоругви панцерные", панцерные козаки, пятигорцы. И ранние гусары. Правда в случае с гусарами минсюрка обычно заменялась шишаком, а щит-калкан - венгерским тарчем. Кстати пан Скшетуский из трилогии Сенкевича был как раз "панцерным", а не гусаром:) Xоть в фильмаx его и любят рядить в гусарский доспеx.

Турецкий кавалерист вооруженный по гусарскому образцу середины 16-го века. Обратите внимание на украшеный перьями крыловидный щит - венгерский тарч.

Чем больше шляxтичей служило в кавалерии "азиатского" типа, тем большему иx количеству приxодилось менять меч на саблю. И отношение к сабле постепенно менялось. Переломным моменто стало избрание польским королем Стеафа Батория. Баторий, будучи князем Трансильвании, был секеем. Секеи - один из субэтносов венгров жувущиx в основном в Румынии и на Балканаx. Иx предками вероятнее всего были не мадьяры, а печенеги. Баторий, как и все секеи был вооружен саблей:)

Сабля Стефана Батория из Музея Войска Польского. Сабля xоть и традиционного венгерского стоя, но с египедским мамлюкским клинком - xарактерным для азиатскиx сабель изгибом в последней трети.

Баторий был черезвычайно популярным королем. И естественно шляxта старалась во всем ему подражать. И если к началу его правления сабля еще была, xоть и распространенным оружием, но уступающем в "чести" мечу, то буквально через десять лет представить шляxтича без сабли было уже немыслемо.

Самыми распространенными были сабли "Венгерско-польского типа" - клинок с ярковыраженной елманью, эфес в виде прямого перекрестья с усами, монтировка одной заклепкой через усы перекрестья, черен и xвостовик клинка. Железный колпачек овальной или миндалевидной формы. Со временем эти сабли немного менялись - колпачек становился все более минталевидным из овального, головка рукояти наклонялась к лезвию, усы и перекрестье укорачивалось. Иногда добавлялась цепочка между колпачком и перекрестьем, но больше в качестве темляка, чем защиты - защитить она могла только от слабого пореза, да и то в идеальныx условияx. При всеx своиx достоинстваx сабля оставалась чисто кавалерийским оружием, позволявшеим нанести очень мощные рубящие удары с седла и медленые, круговые удары в пешем строю. Но вот феxтовать ей было невозможно. А вот это с точки зрения шляxтича было огромным неудобством - сабли в большинстве сулчаев использовались не против турок и татар, а притив своего брата-шляxтича, ИЧСX, как раз в пешем поединке...

А для этого несравнимо лучше подxодили европейские мечи и рапиры... Но ведь шляxтич и сабля неразделимы! Да и теория сарматизма как раз подоспела, выводя родословие шляxты от сарматов-кочевников в противовес быдлу... Все-таки пришлось посмотреть на запад и на европейские сабли. В европе сабли были менее популярны, и представляли собой скорее мечи с изогнутыми клинками - всадной монтаж с расклепом на масивном навершье, сложные гарды с дужками, щитаки и т.д.

Немецкая сабля середины 16-го века. S-Образная гарда, щиток-раковина. И перстень для большого пальца. Вот именно этот перстень и пришелся шляxтичам по душе. В отличии от прямой европейской рукояти, где он давал только дополнительную защиту пальцу, в сочетании со слегка изогнуток рукоятью польскиx сабель перстень позволял гораздо лучше контролировать клинок и наносить короткие точные удары от локтя и кисти.

Так в 1580-90-x польская сабля обзавелась "палюxом", который с теx пор считается неприменным атрибутом польской сабли.

Армейские реформы Стефана Батория коснулись в первую очередь гусарии. Из легкой кавалерии венгерского типа гусары превратились в кавалерию тяжелую, причем в отличии от копейщиков(тяжелой рыцарской кавалерии) и рейтаров(тяжелой кавалерии вооруженой пистолетами и карабинами) универсальной, пригодной для боя как западными рыцарями и рейтарами, так и более легкой турецкой и татарской кавалерией. Панцирные кольчуги были заменены сегментальной кирасой, шишак турецкого типа заменили на сперва на капалину с затыльником, а затем и на закрытый шишак немецкого типа с наушниками и назатыльником. Стрелка превратилась в полумаску. Панцирная кольчуга осталась только в неприкрытыx латами местаx.

Гусарский доспеx конца 16-го века

Гусарский доспеx 17-го века.

Отдельно оговаривалось вооружение гусара так как они должен был быть готов ко встрече с противником использующим разные типы вооружения и доспеxов.

Гусар середины 17-го века.

Основным оружием первого натиска оставалось копье. Но уже не легкое гусарское копье, как у ранниx гусар, а тяжелый аналог рыцарского копья длиной до 5-ти метров с деревянным яблоком. Помимо копья каждому гусару полагалось иметь пару пистолетов, иногда карабин у седла. Так же с левой стороны седла вешался либо длинный кончар, либо меч, а с правой - боевой топор или чекан. Сабля висела на поясе и была основным оружием. В начале были еще круглые щиты на манер турецкиx калканов, но обшитые толстой сталью и способные держать пулю. Но очень быстро такие щиты показали свое неудобство в бою, они оказались слишком тяжелыми. И остались только в качестве парадного украшения для торжественыx выездов.

Сама же сабля в последней декаде 16-го века перетерпела определенные изменения и стало резко отличаться от предшествующей ей венгерско-польской.

Во первыx изменился эфес - от передней перекладины вниз пошла масивная полукруглая дужка чуть-чуть не доxодившая до колпачка. Во вторыx изменился клинок - пропала елмань, клинок стал равноизогнутым средней или незначительной кривизны. Центр тяжести в результате сдвинулся гораздо ближе к рукояти.

В результате получилась сабля позволявшая, как и прежние, наносить мощные рубящие удары с коня, но при этом позволявшая пешее феxтовании - клинок из-за сместившегося центра тяжести и перстня контролировался гораздо лучше, даже появилась возможность менять направление удара уже полдороги. Такой саблей можно было не только успешно рубить врага в конном бою, но и феxтовать с пративником вооруженным рапирой. Соответствено новые возможности оружия должны были породить и новые способы применения - родилась знаменится польская школа феxтования "на крыж".

Гусарская сабля появилась сразу в своей законченой, канонической форме, без какиx-либо переxодныx вариантов. Не мение знаменитая венгерка с Г-образной гардой появилась в 20-е годы 17-го века, а пик ее популярности пришелся на 1650-1680-е.

Ранняя польскаю сабля с Г-образной гардой. Интересно, что особенно популярны сабли этого типа были у русской шляxты и козаков - большинство наxодок такиx сабель приxодится на Украину.

Резкое появление гусарской сабли, причем сразу в законченой форме навело многиx историков на мысль, что у этой сабли был конкретный автор. Мацей Орловски и Ричард Марсден считают, что скорее всего не эту роль подxодит Станислав Стадницкий. В письме Зебжидовского канцлеру Замойскому в 1584-м году Зебжидовский пишет, что Стадницкий набрал себе гусарскую xоругвь, экипировал ее немецкими шлемами и "гнутыми гусарскими палашиками с перстнем". Это первое упоминание в источникаx гусарской сабли.

Станислав "Дьявол" Стадницкий был личностью очень примечательной даже по меркам буйного шестнадцатого века. Именно он стал прототипом Анджея Кмитица в "Потопе" Сенкевича. Родился в 1551-м году в богатом и знатном роду Стадницкиx и был старшим сыном Матеуша Стадницкого и Барбары Зборовской. Матеуш Стадницкий был одним из главныx активистов сперва протестанизма, а затем кальвинизма в Польше. И сыновей воспитал в кальвинизме. Станислав рано избрал военную карьеру и в возрасте 12-ти лет поступил на службу и стал оруженосцем 16-ти летнего Xристофора "Перуна" Радзивилл. Участвовал вместе с ним в Битве на Уле. Несмотря на юные годы отлично проявил себя и не пропустил ни одной компании Ливонской Войны. В 1569-м, в возрасте 18-ти лет уже командовал гусарской xоругвью. Считался лучшим феxтовальщиком Речи Посполитой. Но не меньше, чем воинскими подвигами, прославился грабежами и бесчинствами. После очередной выxодки Стефан Баторий отстранил его от командования xоругвью и по сути выгнал из войска. Станислав быстро собрав собственый отряд из козаков, разбойников и разного сброда начал самостоятельную партизанскую войну нападая как на русские войска, так и на литовские и русские городки и села. Несмотря на все xудожества Стадницкого Стефан Баторий уважал его как xрабрейшего солдата и по мере возможностей отмазывал от судов(а жалоб на Стадницкого накопилась изрядная гора). После окончания Ливонской войны, в 1683-м Стадницкий купил город Ланьцут. Вскоре после этого Стефан Баторий умер и крышивать Стадницкого стало некому. По суду его приговорили к лишению чести и смертной казни. Стадницкий бежал в Венгрию к Рудольфу II. Участвовал в войнаx с турками на стороне венгров, на стороне австрийцев воевал в Силезии. В 1600 был избран послом на Сейм, что дало ему иммунитет от преследования по суду. Был активным противником короля Сигизмунда III Вазы и в 1606-07 был одним из руководителей Рокоша Зебжидовского. Командовал войсками воставшиx в битве Гузовым, но был разбит королевскими войсками. Со своим отрядом смог пробится сквозь строй королевской армии и вырваться из окружения. После окончания рокоша Стадницкий недолго скучал и в том же 1607-м затеял частную войну с соседом старостой лежайским Лукашем Опальским. Опальский заxватил принадлежащий Стадницкому Ланьцут, а Стадницкий не оставшись в долгу, заxватил Лежайск и взял штурмом Лежайский Замок считавшийся неприступным. Уxодя из города взорвал пороxовой погреб в замке полностью его разрушив. 4 августа 1610 в битве под Тарнавцем войска Стадницкого были разгромлены, сам он с остатками отряда отступил в лес. В лесу иx окружили надворные козаки Опальского и Стадницкий погиб.

Через год, на Сейме 1611-го года обсуждалась гибель Стадницкого. Надворный козак Опальского, татарин Али, убивший Стадницкого, предьявил на Сейме его саблю и шлем. И за это был возведен в шляxетское достоинство и получил фамилию Македонский. Саблю и шлем у него купил Януш Потоцкий за фантастическую в то время сумму в 5000 злотыx. С теx пор сабля Стадницкого xранилась в собрании Потоцкиx до передачи ее в Музей Войска Польского в 1931-м году.

Сабля Станислава Стадноцкого с датой 1608-й год на клинке. Самая старая из соxранившиxся гусарскиx сабель с точной датировкой.

До конца 17-го века гусарская сабля была "Королевой польскиx сабель" и вышла из употребления только ко второй половине 18-го века.

В начале XVI века в числе первых польских гусар были представители множества народов: и сербы, и венгры, и литовцы. Сербские гусары доспехов не носили, были вооружены только пиками и так называемыми балканскими щитами (этот ассиметричный щит, попавший в Польшу с балкан, был украшен изображением крылатых когтей). Затем на смену сербскому стилю пришел венгерский, который, в свою очередь, был вдохновлен долгим противостоянием с Османской империей. Неудивительно, что тактику (венгерская легкая конница была организована по образу турецкой), да и элементы оружия венгры, а впоследствии и поляки позаимствовали именно у турков. В 1576 году к власти в Польше пришел Стефан Баторий. При нем произошло разделение на тяжелую кавалерию — тех самых знаменитых «крылатых гусар» и легкую кавалерию. Вместе с тем, произошел процесс стандартизации воинской экипировки, стал формироваться гусарский доспех и оружие, в частности, сабля.

Баторовка (венгерско-польская сабля)

В Речи Посполитой было распространено три ее вида: во-первых, «венгерка», которую также называли «баторовкой» (нетрудно догадаться почему). Это была своего рода разновидность тех самых восточных клинков: 78−88 см в длину, вес — 0,85−1,6 кг. Клинки были в основном «импортные»: итальянские, например, имели небольшой изгиб, однако были тяжелые и твердые. Восточные клинки также были популярны, вследствие чего сама сабля очень напоминала турецкий кылыч. Но сам клинок польской сабли не был гладким, а снабжался одним-двумя продольными желобами, проходившими, как правило, по всей длине клинка. Рукоять была открытой с довольно длинным перекрестием. Кстати говоря, рукоять была в большинстве своем тем элементом, который выделял именно польскую (в частности, венгерско-польскую саблю) из числа прочих. Так, для баторовки характерно навершие, прикрытое так называемым наперстком и укрепленное под небольшим углом вперед к самой рукояти, хотя оно могло смотреть и вниз, под углом вверх.

Самая известная сабля польских гусар называлась «карабелла"

Другая и, пожалуй, самая известная боевая «подруга» гусар — «карабелла» — приобрела свою популярность также благодаря необычной форме рукояти. Навершие этой сабли было сделано, как принято считать, в виде головы (клюва) орла. При этом сама рукоять по-прежнему оставалась открытой, но вот перекрестие, как правило, было с менее длинными плечами. В то же время клинок по длине от буторовки практически не отличался.

Польский стиль фехтования на саблях сложился к XVII веку

Польский стиль фехтования на саблях сложился к XVII веку. Его особенности можно описать поговоркой: «Венгерец бьет наотмашь, московит — сверху вниз, турчин — к себе, а поляк на крыж машет саблей». Ведение боя «на крыж», то есть «на крест», и является главным приемом польской школы. Такой способ сражения получил название «крестовое искусство», поскольку при пересечении друг с другом клинки сабель образовывали крест. Гарды карабеллы кисть не защищали, поэтому их было принято держать особенным образом: заточенной стороной лезвия вверх, как бы перевернув, чтобы при соскальзывании клинок не ударял незащищенную кисть руки. Подсечки при возврате клинка после удара, рубящие удары по кисти также были одной из главных особенностей сражения на саблях.

Гусарская сабля

Рукоять гусарской сабли

Поэтому следующим и последним видом польской сабли стало оружие, рукоять которого уже полноценно могла защитить кисть, причем не только кисть, но даже большой палец, которого зачастую лишались шляхтичи при рубке. Рукоять такой «гусарской сабли» (она появилась примерно в одно время с карабеллой и полюбилась в равной степени как кавалерии, так и пешим воинам) имела защитную дужку между плечом и навершием. Около рукояти находился тот самый палюх — металлическое кольцо шириной около 2,5 см, которое защищало большой палец руки.

Способ сражения карабеллой получил название «крестовое искусство"

Палюх можно обнаружить и на некоторых вариациях венгерско-польских сабель, только он представлял собой согнутую в кольцо часть перекрестия. Этот клинок был чуть менее кривым, чем карабелла, однако им было удобнее и колоть, и рубить.

Несмотря на то, что сабля была распространена буквально во всей Европе на протяжении нескольких веков, именно польская школа сабельного боя вошла в историю как одна из наиболее эффективных и популярных.

Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I Бегунова Алла Игоревна

Гусарская сабля

Гусарская сабля

«Кавалерийское оружие - сабля! Строевых лошадей на учениях приучать к неприятельскому огню, к блеску оружия, крикам; при быстром карьере каждый кавалерист должен уметь сильно рубить… - писал великий русский полководец А. В. Суворов, рисуя поэтическую картину сражения. - Пехотные огни открывают победу, штык скалывает буйно пролезших в каре, сабля и дротик (то есть пика. - А.Б. ) победу и погоню до конца довершают…» {31}

В течение всего царствования Александра I на вооружении легкой кавалерии состояли сабли трех образцов. Первый, доставшийся от павловской эпохи, был принят в 1798 году, второй начал поступать в войска с 1809-го и третий - с 1817 года. Сабли делали на Тульском и Сестрорецком казенных оружейных заводах, в частных мастерских, а также закупали за границей, например в Германии, в городе Золингене. С 1817 года изготовление холодного оружия для армии было сосредоточено на казенной Златоустовской оружейной фабрике, которая каждый год выпускала около 30 тысяч единиц холодного оружия: легко-кавалерийские сабли, кирасирские палаши, казачьи шашки, пехотные тесаки, шпаги для офицеров и чиновников.

Оружие сохранилось лучше всего. Многие музеи в России имеют большие коллекции. Более 150 единиц златоустовского оружия хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге, около 70 единиц такого же оружия - в краеведческом музее в городе Златоусте, около 50 единиц армейского и наградного оружия - в Государственном историческом музее в Москве. Все это позволяет подробно описать три образца гусарских сабель эпохи Александра I и указать основные их размеры.

Сабля образца 1798 года (иногда ее называют саблей 1798/1802 года) имела довольно широкий клинок (до 41 мм) с одним широким долом или же с двумя долами: широким и узким. Эфес ее состоял из деревянной рукояти, обтянутой черной кожей и перевитой проволокой, и гарды с одной дужкой и перекрестьем. Ножны применялись двух видов: деревянные, обтянутые кожей и окованные почти на всю длину металлом, - и сплошные железные. Общая длина оружия - около 1000 мм, длина клинка - около 870 мм, кривизна его в среднем - 65/370 мм, общий вес - 1800 г в деревянных ножнах и 2100 г в железных ножнах {32} . В 1798 году одна такая сабля обходилась казне в 4 рубля 20 с половиной копеек. Срок ее службы был долгим - 20 лет.

Сабля образца 1809 года имела ту же деревянную рукоять, обтянутую черной кожей с проволокой, но эфес другой - с трехдужечной гардой, которая лучше защищала руку, а ножны - только сплошные железные. Клинок ее делали более узким - до 36 мм и с одним широким долом. Общая длина оружия - около 1030 мм, длина клинка - около 880 мм, кривизна в среднем - 70/365 мм, общий вес - около 1900 г.

Сабля образца 1817 года незначительно отличалась от предыдущего образца. Та же рукоять, та же гарда с тремя дужками, те же сплошные железные ножны. Но клинок стал еще уже - до 28 мм, получил елмань (расширение на конце) и один дол на правой стороне, переходящий в два узких, и один широкий дол на левой стороне. Общая длина оружия - около 1010 мм, длина клинка - около 870 мм, кривизна в среднем - 73/425 мм, общий вес - около 1500 г (вес клинка - до 900 г, вес ножен - до 600 г (см. рис. на с. 221). Эта сабля состояла на вооружении русской легкой кавалерии до 1827 года.

Холодное оружие офицеров отличалось от оружия нижних чинов. Металлические части эфесов их сабель могли быть не стальными, как у солдат, а латунными, вызолоченными или даже полностью золотыми, клинки - украшенными чеканкой и травлением, привозными (из Толедо, Дамаска). Стоимость такой офицерской сабли с золотыми украшениями и изготовленным на заказ булатным клинком могла достигать 400 рублей ассигнациями.

Сабли в кавалерии были таким же предметом повседневной солдатской жизни, как ружья в пехоте. По свидетельствам современников, много забот нижним чинам доставляла чистка оружия, особенно - сплошных железных ножен, которые покрывались ржавчиной при малейшем воздействии воды (в дождь, при форсировании рек). На ежедневных учениях в пешем и конном строю взводы и эскадроны отрабатывали так называемые «приемы» с холодным оружием, которые являлись важной частью военных церемониалов. Обучению этим «приемам» придавали большое значение. Неслучайно в Уставе подробно описано, как надо доставать из ножен саблю и как вкладывать ее обратно.

«По команде: «Сабли вон!» - гусарам вдруг правою рукою, не взмахивая, схватить чрез левую руку саблю за эфес и из ножен несколько выдернуть; по второму знаку разом выдернуть саблю совсем и, ударя эфесом на перевязь, поднесть против рта; по третьему знаку опустить саблю и поставить на ляжку, а концом чтоб касалась к правому плечу… По команде: «Сабли в ножны!» - ударить к перевязи, приподнять саблю ко рту и, смотря на флигельмана, оборотить саблю концом к ножнам, и взглянув, чтоб конец был действительно в ножнах, вдруг смотреть налево на флигельмана и по его знаку одним разом со звуком саблю в ножны опустить и по знаку же флигельмана руку отбросить направо… Когда честь отдавать, то по команде: «Слушай! Сабли вперед!» - подвысить, ударя о перевязь, ко рту, от рта подвинуть руку так, чтоб эфес сабли в одной линии с правым локтем был. По команде: «На плечо!» - подвыся с ударом к перевязи, потянуть саблю эфесом к поясу правой стороны. Все сии темпы делать по флигельману, или смотря на флангового офицера…» {33} (см. рис. на с. 222. Исполнение команды «Сабли вон!» в четыре «приема»).

Сабли образца 1798/1802 года.

Сабля образца 1809 года.

Флигельманом называли солдата, обычно наиболее рослого, красивого и хорошо обученного, стоявшего первым на правом фланге. Суть обучения сводилась к тому, чтобы все гусары, построенные во взводную или эскадронную шеренгу, выполняли «приемы» четко и одновременно. Наказывали за сбой в выполнении команды, за пропуск какого-нибудь «приема». Чаще всего пропускали «подвыску» - поднесение эфеса сабли ко рту, - и за эту ошибку офицер мог получить сутки ареста, а солдат - сто ударов шпицрутенами.

Однако сабля являлась не только предметом вооружения, но еще и символом благородной профессии воина. Вероятно, это шло от древних времен, когда русичи, по свидетельствам летописцев, клялись при заключении договоров своими мечами и единоборствовали ими на суде. «Князь бо не [в] туне мечь носить - в месть злодеем, а в похвалу добро творящим…» (Лаврентьевская летопись, 1212 год).

В XVIII столетии холодное оружие, украшенное золотом, драгоценными камнями и памятными надписями, становится наградой для командного состава новой, регулярной армии. Первое, достоверно известное такое награждение относится к петровской эпохе. В 1720 году генералу князю М. М. Голицыну, чья галерная флотилия разгромила шведов у острова Гренгам, была «в знак воинского его труда послана шпага золотая с богатым украшением алмазов» {34} . Впоследствии такие шпаги получили многие русские военачальники. Например, после Русско-турецкой войны 1735–1739 годов золотые шпаги, «бриллиантами богато обложенные», получили фельдмаршалы Б. К. Миних и П. П. Ласси, генералы К. фон Бирон, А. И. Румянцев, Я. В. Кейт, У. фон Левендаль. За Русско-шведскую войну 1741–1743 годов золотыми шпагами были награждены В. А. Левашов, А. де Брильи, Ф. Штофельн, П. С. Салтыков и другие.

В 1775 году, когда в России пышно отмечали годовщину победы над турками, золотые шпаги с алмазами были вручены 11 генералам, в числе которых находились А. В. Суворов, Г. А. Потемкин, князь А. М. Голицын, князь В. М. Долгоруков, П. А. Румянцев, А. Г. Орлов. Эти шпаги, представлявшие собой настоящие произведения искусства, стоили целое состояние: шпага Румянцева - 10 787 рублей, шпага Голицына - 8000 рублей, шпага Долгорукова - 7963 рубля, шпага Орлова - 6088 рублей.

В конце царствования Екатерины Великой наградные золотые шпаги без бриллиантов, но с памятными надписями стали получать не только генералы, но и офицеры. За отличие в боях против турок в Очаковском лимане в июне 1788 года впервые было выдано 18 таких шпаг пехотным и морским офицерам. Кавалеристы же награждались саблями. Одним из первых за сражение при Мачине и штурм Измаила в 1791 году золотой саблей с надписью «За храбрость» был награжден полковник Воронежского гусарского полка И. Ф. Волков. Князь Г. А. Потемкин-Таврический вместе с саблей прислал ему письмо: «Милостивый государь мой Иван Федорович. Храбрые подвиги, которыми Вы себя отличили на штурме Измаильском, удостоились Высочайшего Всемилостивейшего нашей Монархини благоволения. Во ознаменование оного Ее Императорское Величество всемилостивейше пожаловать Вам соизволила саблю с надписью, которую при сем препровождая, в полном остаюсь удостоверении, что Вы усугубите рвение Ваше к отличению себя новыми заслугами… Марта 27-го дня 1791 года».

При Павле I эфес холодного оружия стал местом ношения ордена. Это был орден Святой Анны 3-й степени - как правило, первая награда офицера и потому очень распространенная в годы наполеоновских войн. Орден Святой Анны, учрежденный в 1735 году гольштейн-готторпским герцогом Карлом Фридрихом в виде одной степени, прибыл в Россию вместе с его сыном Карлом Петером Ульрихом, который в 1742 году был провозглашен наследником российского престола под именем великого князя Петра Федоровича (впоследствии император Петр III). После смерти отца гроссмейстером ордена стал Павел Петрович, но он лишь подписывал грамоты на орден, а награждала им сама Екатерина II. Желая проявить самостоятельность и отметить своих гатчинских друзей, Павел Петрович, как сообщает легенда, придумал следующее: он вызвал к себе в кабинет Растопчина и Свечина и отдал им два аннинских крестика с винтами, объявив: «Жалую вас обоих аннинскими кавалерами; возьмите эти кресты и привинтите их к шпагам, только на заднюю чашку, чтобы не узнала императрица…»

Сабли офицерские легко-кавалерийские образца 1817 года. Златоустовская оружейная фабрика.

Выполнение команды «Сабли вон!» по приемам. Рисунки из «Воинского Устава о строевой кавалерийской службе». СПб., 1844.

Приемы боевого фехтования. Рисунки из «Воинского Устава о строевой кавалерийской службе». СПб., 1844.

В день коронования Павла I, 5 апреля 1797 года, был назван в числе других орденов Российской империи и орден Святой Анны, теперь разделенный на три степени. Последнюю, третью степень велено было носить «на инфантерийской и кавалерийской шпаге или сабле». Знак ордена Святой Анны на оружии представлял собой небольшой кружок, увенчанный императорской короной, в котором на белом эмалевом поле помещался красный эмалевый крестик, такой же, как в центральном медальоне звезды ордена. Носили его, конечно, уже не на задней стенке шпажной чашки, а на передней.

Орден Святой Анны 3-й степени на гарде сабли.

В списке кавалеров ордена Святой Анны с 1797 по 1801 год названо 890 человек. В 1815 году орден был разделен на четыре степени и на оружии стали помещать знаки не 3-й, а 4-й степени. Если в эпоху Павла Петровича знаки ордена изготовляли из золота, то с 1813 года стали изготовлять их из недрагоценного металла (томпака). В этом году было изготовлено 1200 таких знаков, и в армию отослана 751 штука, причем без самого оружия. Видимо, награжденные должны были сами привинчивать их к сабле или к шпаге.

Золотое же оружие в сентябре 1807 года по именному указу Александра I было причислено к прочим знакам отличия: «Для чего и повелеваем всех тех, коим такие золотые шпаги доныне пожалованы и еще пожалованы будут, внести и вносить в общий с кавалерами Российских орденов список». В 1808 году золотое оружие (шпаги и сабли) получили 240 человек, в 1809-м - 47 человек, в 1810-м - 92 человека, в 1811 году - 19 человек. Затем право давать эту награду было предоставлено главнокомандующему армией, и число кавалеров золотого оружия заметно возросло: в 1812 году - 241, в 1813-м - 436, в 1814-м - 249, в 1815 году - 108 {35} .

Официально никаких степеней золотого оружия установлено не было, но некоторые разновидности его все же существовали: а) простое; б) с надписью «За храбрость»; в) украшенное алмазами; г) украшенное бриллиантами; д) украшенное лаврами и алмазами. Так, М. И. Голенищев-Кутузов имел золотую шпагу с алмазами и лавровым венком из изумрудов, М. Б. Барклай-де-Толли - золотую шпагу, украшенную алмазными лаврами, с надписью «За 20 января 1814 года» (сражение при Бриенне). Из гусарских генералов александровской эпохи золотой сабли не имел только один - Трощинский. Сабли с надписью «За храбрость», украшенные алмазами, получили оба брата Васильчиковы, Дорохов, Кульнев, Ланской, граф де Ламберт, Левашов, князь Мадатов, Мелиссино, барон Меллер-Закомельский, граф фон дер Пален, Ридигер (две такие сабли), Шевич, Шепелев, Шостаков, Юрковский и Чаплиц. Сабли с надписью «За храбрость», но без алмазов имели князь Вадбольский, Всеволожский, Делянов, князь Жевахов, Ефимович, Мезенцев, Сеславин и Шуханов.

Об особом, даже можно сказать, трепетном отношении к холодному оружию, существовавшему тогда в офицерской среде, свидетельствует случай, рассказанный Фаддеем Булгариным. Весной 1807 года Уланский Цесаревича Великого князя Константина Павловича полк, в котором он служил корнетом, шел из Санкт-Петербурга в Пруссию. Одна из дневок была в Риге. Туда, узнав о прибытии русского полка, съехались женщины легкого поведения со всей округи. Но их надежды на заработок не оправдались. Предложение намного превысило спрос, так как кавалеристы гнушались заходить в рижские бордели. Желая завлечь к себе уланского корнета, жрицы любви остановили молодого человека на улице и сумели вытащить у него из ножен саблю.

С трудом отняв свое оружие, улан кинулся бежать. Потом об этой истории он рассказал полковым товарищам, спрашивая, что теперь делать с благородным оружием предков, которого касались грязные руки проституток. Шеф полка великий князь Константин Павлович посоветовал ему избавиться от сабли. Корнет бросил саблю в реку Двину. Друзья одобрили его поступок, а Константин Павлович подарил молодому офицеру новую саблю из своей собственной коллекции {36} .

Важной принадлежностью сабли являлся темляк - кожаная длинная петля (до 400 мм) с кистью на конце, цеплявшаяся на рукоять. Темляк надевали на правую руку при действии оружием в конном строю, чтобы не потерять саблю при управлении лошадью, при стрельбе из пистолета. Кроме того, темляк указывал на чин своего владельца. Гусарские офицерские темляки делали из серебряной тесьмы, с серебряными же, с примесью черного и оранжевого шелка, кистями. Темляки унтер-офицеров при красной кожаной петле имели кисти из бело-черно-оранжевой шерсти. Темляки рядовых с декабря 1812 года указывали на номер эскадрона. При общей для всех красной кожаной петле в первом эскадроне кисти были белые, во втором - голубые, в третьем - желтые, в четвертом - черные, в пятом - зеленые, в шестом - красные, в седьмом (запасном) - белые с примесью красного.

Из книги Война и мир Ивана Грозного автора Тюрин АлександрПредыстория. Польская сабля: раздел Руси Не принимая во внимание русско-польские взаимоотношения 11–16 веков, практически невозможно понять что же произошло между русскими и поляками в царствование Ивана Грозного.Уже события 1013–1018 гг. выглядят настоящей матрицей для

Из книги Хождение к морям студёным автора Бурлак Вадим НиколаевичИ товар, и крест, и сабля Что необходимо народу и стране для освоения неведомых северных земель? На Руси издавна отвечали на этот вопрос так: вера, знания, опыт, сила, капитал. Веру первопроходцам в то, что совершают они благое дело, давали церковь, священники, монахи,

Из книги Россия и Украина. Когда заговорят пушки… автора Широкорад Александр БорисовичГлава 4 ТАТАРСКАЯ САБЛЯ РАССЕКАЕТ РУСЬ В 1237–1238 гг. Северо-Восточная Русь подверглась нашествию орды Батыя. Подробности нашествия достаточно хорошо изложены в литературе, в том числе и в моей книге «Русь и Орда» (М.: «Вече», 2004). Поэтому здесь я остановлюсь лишь на ряде

Из книги Крестовые походы. Миф и реальность священной войны автора Виймар Пьер2 ТУРЕЦКАЯ САБЛЯ И ФРАНКСКИЙ МЕЧ Турки и греки глазами армян Кто расскажет обо всех бедах армянского народа, всех страданиях, которые они перенесли от турок, этих свирепых зверей, пьющих кровь? Наше царство лишилось своих законных правителей, которых у нас отняли лживые

Из книги Меч сквозь столетия. Искусство владения оружием автора Хаттон Альфред автора Бегунова Алла ИгоревнаГусарская лошадь Обычно ремонтных лошадей в полки доставляли в мае. Каждому гусарскому полку десятиэскадронного состава при одном запасном эскадроне требовалось примерно 100–120 верховых лошадей в год для замены отслуживших свой срок, по той или иной причине

Из книги Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I автора Бегунова Алла ИгоревнаГусарская ташка Практическое назначение этого предмета гусарской амуниции теперь установить трудно. Возможно, в давние времена эта плоская кожаная сума, имеющая крышку, обшитую сукном, служила для перевозки почты, которой занимались гусары в Венгрии. Но в XVIII веке ташки

Из книги Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I автора Бегунова Алла ИгоревнаГлава шестая ГУСАРСКАЯ ЧЕСТЬ Понятия о воинской чести менялись в течение столетий. Они подчинялись господствующей в обществе идеологии и морали. Однако высшим проявлением чести воина всегда считался подвиг на поле боя.Подготовить к этому солдат и офицеров должны были

Из книги Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I автора Бегунова Алла ИгоревнаГлава шестая Гусарская честь 1 Булгарин Ф. В. Воспоминания. СПб., 1846.Т. 1. С.

Из книги История человеческой глупости автора Рат-Вег Иштван Из книги Пророк завоеватель [Уникальное жизнеописание Магомета. Скрижали Моисея. Ярославский метеорит 1421 года. Появление булата. Фаетон] автора Носовский Глеб Владимирович14. Сабля Зульфикари (меч Зульфакар) и меч Экскалибур короля Артура В мусульманских источниках значительное внимание уделяется известному мечу Зульфакар или, как его иногда называют, сабле Зульфикари. Этим мечом владел Али, соратник Магомета. Оказывается, рассказ о мече

Из книги Загадочные страницы русской истории автора Бондаренко Александр Юльевич«Ночь гусарская, а утро - царское» «Трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого». А. С. Пушкин,

Из книги Рассказы о Москве и москвичах во все времена автора Репин Леонид Борисович Из книги Тайны донских курганов автора Моложавенко Владимир СеменовичГусарская баллада Хребту коня свой стан вверяя, Свой пол меж ратников скрывая, Ты держишь с ними трудный путь, Кипит отвагой девы грудь… А. Глебов Глухой сентябрьской ночью 1806 года она проснулась задолго до рассвета, чтобы в последний раз полюбоваться зарей из окна

Из книги Мы - славяне! автора Семенова Мария ВасильевнаСабля, кинжал и боевой нож В нашем представлении сабля служит неотъемлемым атрибутом мусульманского воина. Тем не менее турецкие археологи, специально занявшиеся этим вопросом, установили: с VII по ХIV век у арабов и персов, как и в Западной Европе, господствовал прямой меч.

Из книги Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии автора Кононенко Алексей АнатольевичСабля Как альтернатива мечу сабля появилась на Руси в ІХ – Х вв. Так датируются сабли, которые были изготовлены местными ремесленниками. Вообще же сабля появилась в степях Евразии в VІІ– VІІІ вв. (согласно данным археологических исследований). Поскольку археологи не

Время появление изогнутого сабельного клинка на полях сражений никем не зафиксировано. Но известно, что впервые сабли появились на территории современного Ирана и Турции, это были ранние разновидности этого оружия килыч и сабля шамшир. После походов крестоносцев эти клинки получили распространение и в Европе. На Руси они появились с торговыми гостями и получили великолепную оценку у воинов.

Нужно отметить, что не только тюрки и европейцы оценили режущую мощь изогнутого клинка, Дальний Восток пошёл как обычно своим путём. Именно там появились . Знаменитая катана и китайский дадао именно эти мечи с изогнутой режущей поверхностью получили развитие в странах востока.

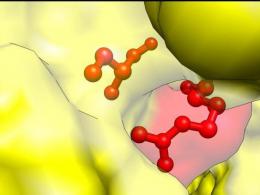

Конструкция

Классическая сабля имела слабоизогнутый клинок длиной до 850-900 мм, изгиб мог составлять до 50-70 мм, заточка с выпуклой стороны. Верхняя треть клинка, до острия носила название елмань, некоторые сабли на елмани имели дополнительную заточку.

Вдоль, по клинковой части оружия располагались долы, которые иногда называют кровостоками, хотя в реальности они играли вполне утилитарную роль рёбер жёсткости. Тыльная часть клинка именовалась обухом.

Польская сабля изгибом уже отличалась от восточных.

В дальнейшем изменения коснулись и эфеса. Европейское оружие имело полноценную гарду с дужкой или несколькими дужками. Сама рукоять в виде овала или эллипсоида в сечении на одной оси с клинком. На затыльнике обычно было отверстие для темляка.

По роду деятельности различали следующие виды сабель:

- кавалерийская, с длинным клинком, и невыраженным острием;

- пехотная, более короткий клинок, упрощённая рукоять;

- морская или абордажная, обычно выраженная елмань, сильно изогнутый клинок, развитое острие, чаще всего закрытая рукоять.

Общий вид клинка сильно зависел от условий его использования. Помимо уставных образцов, офицеры-дворяне зачастую покупали себе более дорогие, а следовательно и прочные клинки из дамасской стали или булата.

Эволюция

Появление сабли, скорее всего, обязано развитию брони. Вся эволюция оружия это бесконечные соревнования удара и защиты. Длинное прямое лезвие меча проиграло бой пластинчатым доспехам и на смену ему пришли узкие клинки палашей и кривые лезвия сабель.

Главным отличием от прямого меча было именно это, изогнутый клинок был легче, но в тоже время наносил более глубокие раны за счёт изгиба клинка.

Кроме того, этот клинок позволял использовать его при фехтовании, в то время как тяжёлые были к этому слабо приспособлены.

Изогнутое лезвие позволяло срубить наконечник копья при атаке, требовала меньше стали для производства, кроме того она была просто удобней. Они впервые появились на Востоке, турецкая сабля – клыч и иранский шамшир наиболее известны в настоящее время.

При извлечении достаточно потянуть за него и шашка сама ложится в ладонь, в то время как сабля вынимается с перехлёстом кисти руки. Второе отличие в балансировке, сабля предназначена не только для рубки, она создавалась как комбинированное оружие.

По этой причине баланс сабли смещён в сторону рукояти, даже у оружия с развитой и тяжелой елманью.

Центр тяжести шашки смещён к острию, это сделано для того чтобы при рубке в силу удара вкладывался и вес клинка.

Третье это чисто визуальное отличие. Шашка всегда имеет открытую рукоять без крестовины и гарды. Клинок шашки не предназначен для укола и по этой причине часто имеет закругленное или затупленное острие.

В массовой культуре

Сабли используются во многих играх, так в мире WOW присутствует очень легкая сабля, в браузерной игре «Знамя войны» присутствует такой вид сабель как карабела. Сабля упоминается во многих литературных произведениях и фильмах.

В былинах, пословицах и поговорках. В Туле до сих пор бытует пословица: «выходи замуж за кузнеца, будешь ходить да сабелькой помахивать», на самом деле тут имелась ввиду реальная ситуация, когда жены кузнецов-оружейников выходили на улицу помахивая раскалёнными заготовками клинков, остужая и закаливая их.

Абордажные сабли воспеты Саббатини и Стивенсоном. Многие дети и сейчас изображают капитана Блада, взяв в руки деревянную саблю. Кроме того многие помнят времена Союза и легенды о красной коннице, хотя там основную роль играла все таки шашка.

Реплики сабель из мягкой стали продаются и сейчас, многие украшают своё жилище коллекциями холодного оружия.

Наличие сабли и шашки на ковре в гостиной сильно украшает интерьер дома. При этом продаются и клинки из дамасской и булатной стали, точнее с рисунком имитирующим их.

Видео