Первое огнестрельное оружие европы. Краткая история создания ручного огнестрельного оружия

Самая распространенная винтовка: M16

Страна: США

Разработана: 1959

Масса: 2,88–3,4 кг (зависит от модификации)

Длина: 986–1006мм

Калибр: 5,56 мм

Скорострельность: 700–900 выстр/мин

Начальная скорость пули: 948 м/с

Винтовка была разработана американской компанией Armalite, в 1959 году компания Colt начала ее производство, в 1961 году военным ведомством США закуплена опытная партия винтовок, а в 1964-м она поступила на вооружение в армию США. Вплоть до сегодняшнего дня М16 остается основным вооружением американской пехоты. Первое серьезное боевое крещение она прошла во Вьетнаме, а в последствии использовалась во всех вооруженных конфликтах с участием США. Это автоматическая винтовка калибра 5,56 мм; автоматика ее основана на использовании энергии пороховых газов. На сегодняшний день существует более 20 модификаций и разновидностей винтовки, причем производится она не только в США, но и в Канаде, Южной Корее, Китае, Иране, Германии.

Самый знаменитый пулемет: пулемет Максима

Страна: Великобритания (модификация – Россия)

Разработан: 1883 (модификация – 1910)

Масса: 64,3 кг (44,23– станок со щитом)

Длина: 1067 мм

Калибр: 7,62 мм

Скорострельность: 600 выстр/мин

Начальная скорость пули: 740 м/с

Сложно сказать, что «Максим» входит в список лучшего стрелкового за 100 прошедших лет, ведь англо-американский изобретатель Хайрам Максим получил первые патенты на отдельные элементы нового оружия еще летом 1883 года, а в октябре 1884-го продемонстрировал первый действующий образец. Но одна из самых известных разновидностей “Максима” появилась в 1910 году, что позволяет ему «вписаться» в столетие.

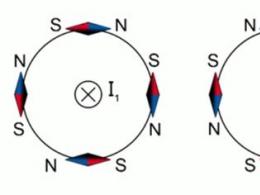

Принцип работы «Максима» прост и основан на использовании отдачи ствола. Пороховые газы от выстрела отбрасывают ствол назад и приводят в действие механизм перезарядки: патрон извлекается из ленты ипереходит в казенную часть, одновременно взводится затвор. В парусиновую ленту помещалось 450 патронов, а скорострельность пулемета достигала 600 выстрелов вминуту. Правда, мощное оружие не было безупречным. Во-первых, ствол сильно перегревался и требовал постоянной смены воды в кожухе охлаждения. Другим недостатком была сложность механизма: пулемет заедало из-за различных неполадок с перезарядкой.

В России производство пулемета началось в 1904 году на Тульском заводе. Известнейшей российской модификацией «Максима» был 7,62-мм станковый пулемет образца 1910 года (изначальный калибр пулемета был.303 British или 7,69 мм в метрической системе). В том же году конструктор, полковник Александр Соколов, спроектировал колесный станок для пулемета – именно этот станок придал оружию классический облик. Станок серьезно облегчил вопросы марша и перемещения тяжелого пулемета с позиции на позицию.

Но суммарный вес пулемета со станком все равно был велик – более 60 кг, и это не считая запаса патронов, воды для охлаждения и т.д. Поэтому уже к 1930-м годам грозное оружие стало стремительно устаревать. Последнюю модернизацию пулемет советского образца пережил в 1941 году и производился в Туле и Ижевске до самого конца Второй мировой войны; его сменил 7,62-мм пулемет Горюнова.

«Максим» имел множество модификаций: финский M/32-33, английский «Виккерс», немецкий MG-08, 12,7-мм (крупнокалиберный) для британских ВМС и т.д.

Самое легендарное оружие ВОВ: 7,62-мм пистолет-пулемет Шпагина

Страна: СССР

Разработан: 1941

Масса снаряженная: 5,3 кг с барабанным

магазином, 4,15 кг с секторным магазином

Длина: 863 мм

Калибр: 7,62 мм

Скорострельность: 900 выстр/мин

Прицельная дальность стрельбы: 200–300 м

Предшественником автомата Калашникова на вооружении советской армии был пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ). Созданный на замену пистолету-пулемету Дегтярева, ППШ в первую очередь был сконструирован в целях максимального упрощения производства и поступил на вооружение в 1941 году. И хотя в качестве лучшего пистолета-пулемета Второй мировой войны часто рассматривают конструкцию Судаева образца 1942года (ППС), именно ППШ стал неотъемлемой частью образа советского солдата как единственное массовое автоматическое оружие Советской армии первого года войны.

Самое скорострельное оружие: Metal Storm MK5

Страна: Австралия

Разработано: 2004

Количество стволов: 36

Калибр: 9 мм

Расчетная скорострельность: 1 080 000 выстр/мин

Теоретическая максимальная скорострельность: 1 620 000 выстр/мин

Сверхскорострельное оружие австралийской компании Metal Storm Limited вряд ли когда-нибудь попадет в серийное производство, но не упомянуть о нем нельзя. Основатель компании Джеймс Майкл О’Дуайер изобрел и запатентовал систему скоростного огня, теоретическая скорострельность которой достигает 1 000 000 выстр/мин. В пулемете Metal Storm нет подвижных механических частей, в каждом из стволов одновременно находится несколько патронов, а выстрелы производятся посредством электронного импульса. Критической проблемой, с которой столкнулись разработчики, оказалась невозможность своевременной подачи такого количества патронов. Поэтому показанная наиспытаниях скорострельность является расчетной, а функциональность «железного шторма» сводится на нет при использовании в реальных боевых действиях. Впрочем, компания ведет разработки в различных направлениях и применяет технологии Metal Storm в оружии, имеющем более реальные шансы на попадание в серию.

Самый популярный пистолет: Colt M1911

Страна: США

Разработан: 1911

Масса: 1,075 кг

Длина: 216 мм

Калибр: 45-й

Начальная скорость пули: 253 м/с

Прицельная дальность стрельбы: 50 м

Одним из самых популярных пистолетов в мире является разработанный Джоном Браунингом M1911 под патрон.45 ACP (11,43 х 23 мм). Это оружие стояло на вооружении армии США с 1911 по 1990 год, причем с 1926 года никаким модернизациям пистолет не подвергался. Несмотря на фамилию разработчика, пистолет производился заводами Colt и вошел в историю именно как «Кольт M1911». Основным плюсом его была конструктивная простота и отказоустойчивость. Пистолет стоял на вооружении более чем в 40 странах мира и пользуется огромной популярностью по сей день.

Самый многозарядный газовый пистолет: Reck Miami 92 F

Страна: Германия

Масса без патронов: 1,14 кг

Длина: 215 мм

Калибр: 8, 9, 15 мм

Питание: магазин на 11 (для 9-мм версии), 18, 20, 24, 28 патронов

RECK Miami 92F – газовый пистолет производства немецкой компании Umarex, представляющий собой точную копию классического пистолета Beretta 92. Газовые пистолеты RECK бывают калибров 8 и 9 мм. 9-мм версия имеет вполне обычный магазин емкостью 11 патронов, а вот магазины 8-мм RECK Miami могут вмещать от 18 до 28 (!) патронов в зависимости от модификации. Если не считать опытных образцов, курьезов и 40-патронного магазина к «Маузеру», то конкурентов в области многозарядности у RECK Miami 92F нет.

Самое скорострельное серийное оружие: M134 Minigun

Страна: США

Разработан: 1962

Масса: 24–30 кг (тело пулемета с электродвигателем и механизмом питания)

Длина: 801 мм

Калибр: 7,62 мм (0.308)

Скорострельность: от 300 до 6000 выстр/мин (эффективная–

3000–4000)

Начальная скорость пули: 869 м/с

Конечно, опытные образцы могут быть гораздо более скорострельными, но среди серийного оружия одними из рекордсменов по этому показателю считаются авиационные пулеметы серии M134 Minigun. Эти 7,62-мм шестиствольные пулеметы работают по схеме Гатлинга и способны выпускать вминуту до 6000 патронов. Новый патрон подается в верхний (остывший) ствол, выстрел производится снизу. Вращение стволов обеспечивается электроприводом. Боевое крещение M134 получил во вьетнамской войне. Кстати, вопреки заблуждениям, в «Хищнике» и «Терминаторе» используется не этот пулемет, а его младший собрат XM214 Microgun, в серию не пошедший.

Самый офицерский пистолет: Mauser C96

Страна: Германия

Разработан: 1896

Масса без патронов: 1,13 кг

Длина: 288 мм

Патрон: 7,63 x 25 мм, 9 мм х 25 мм и др.

Начальная скорость пули: 425 м/с

Прицельная дальность стрельбы: 150–200 м без приклада

Mauser C96 вызывает у нас твердую ассоциацию с человеком в кожаной куртке и аббревиатурой ЧК. Эту модель начали производить в Германии в 1896 году; пистолет выделялся отличной точностью, высокой эффективной дальностью стрельбы, «живучестью»; основными его недостатками были громоздкость и серьезная масса. Удивительно то, что «Маузер» официально не состоял на вооружении ни одной армии мира (максимум – частичное местное использование), при этом было произведено более миллиона экземпляров, а офицеры разных стран предпочитали его в качестве личного оружия всем конкурентам.

Самая известная многозарядная винтовка: M1 Garand

Страна: США

Разработана: 1936

Масса: 4,31–5,3 кг (зависит от модификации)

Длина: 1104 мм

Калибр: 7,62 мм

Начальная скорость пули: 853 м/с

Эффективная дальность стрельбы: 400 м

Американская винтовка M1 Garand – это первая самозарядная винтовка, принятая на вооружение в качестве основного оружия пехоты. Внедрялась она долго: в 1929 году конструктор Джон Гаранд построил первый опытный образец, но до серийного производства и постановки на вооружение дело дошло лишь к 1936 году; многочисленные доработки не дали должного эффекта, и новое оружие постоянно отказывало. Популярность снискало только поколение M1, доработанное и пущенное в серию в 1941 году. В качестве спортивного оружия используется по сей день.

Самое распространенное оружие: Автомат Калашникова

Страна: СССP

Разработан: 1974 (модификация АК-74)

Масса снаряженная: 3,5–5,9 кг

Длина: 940 мм (без штык-ножа)

Калибр: 5,45 мм

Скорострельность: около 600 выстр/мин

Прицельная дальность стрельбы: 1000 м

Автомат Калашникова, самое распространенное в мире стрелковое оружие, ввиду надежности и простоты обслуживания приобрел необыкновенную популярность и выпущен в количестве более 100 млн экземпляров. Суще-ству-ет несколько десятков его модификаций; в первоначальном варианте (АК-47) он имел калибр 7,62 мм, но в модификации АК-74 используется 5,45-мм патрон, а в вариантах «сотой» серии – также 5,56 мм. Помимо СССР, автомат производили Болгария, Венгрия, ГДР, Китай, Польша, Северная Корея, Югославия, а использовался он практически во всех странах мира и почти во всех вооруженных конфликтах второй половины XX века.

Вторая мировая война стала испытательным полигоном для сотен видов нового вооружения. Противники желали создать свое «оружие возмездия», однако в боевых условиях оно зачастую имело не только низкую эффективность, но и несло угрозу тому, кто его применял.

Пистолет Nambu Тип 14 (Япония)

Несмотря на то, что пистолет Nambu с 1920-х по 1940-е годы являлся основным личным оружиемяпонской Императорской армии, он считается одним из худших автоматических пистолетов Второй мировой. Nambu имел малую мощность стрельбы, был тяжелым и неудобным в эксплуатации. Особенностью его конструкции была возможность производить стрельбу до того, как казенная часть оружия оказывалась заперта. Из-за этого случайное касание спускового крючка нередко приводило к самопроизвольному выстрелу. Недаром считалось, что Nambu опаснее для своего хозяина, чем для врага.

Тяжелый огнемет Grossflammenwerfer (Германия)

Тяжелый немецкий огнемет времен Второй мировой войны представлял из себя обычный цилиндр, снабженный баллоном со сжатым газом и скобами для ручной переноски. Эта конструкция с помощью дугообразной выводной трубы подсоединялась к брандспойту. Большой вес огнемета требовал расчета, состоящего как минимум из двух человек.

Из-за высокой опасности, которую несла эта «жидкая бомба» в расчет обычно назначались уголовники или дезертиры. Военные антигитлеровской коалиции считали Grossflammenwerfer варварским оружием и по возможности старались применяющих его солдат вермахта в плен не брать.

Пистолет-пулемет STEN MK II (Великобритания)

Это оружие дальностью стрельбы 70 метров и вместимостью 32 патрона было введено в эксплуатацию британскими военными в 1940 году. К разочарованию английских солдат механизм пистолета STEN оказался слегка недоделанным и очень часто не срабатывал. Кроме этого, в отчетах сообщалось о том, что пули на стрельбищах отскакивали от мишеней.

Британский эксперт в области военной безопасности Джилл Догерт, пытаясь оправдать неудачную разработку, писал: «В то время Великобританию пытались захватить, и было необходимо большое количество оружия, STEN быстро и легко собирался, и это было намного лучше, чем ничего».

Кривоствольное оружие (Германия)

В 1943 году вермахт официально принял на вооружение приспособление для стрельбы из укрытий Krummerlauf («Согнутый ствол»). Это была стандартная штурмовая винтовка с прикрепленным кривым стволом, перископическим прицелом, вместимостью 30 патронов и дальностью стрельбы 2 километра, которая должна была вести огонь из укрытий под углом 30 и 45 градусов.

Советские солдаты называли такое оружие «предательским», предназначенным «для трусливой стрельбы из-за угла». Идея была перспективной, однако воплотить ее надлежащим образом в жизнь не удалось. Затратив уйму времени и денег на конструкцию Krummerlauf, немецкие разработчики решили, что серийное производство винтовки вылетит в копейку, а эффективность будет крайне низкой.

«Базука» (США)

Массово ручной противотанковый гранатомет M1 американцы начали использовать с 1942 года в Североафриканской кампании. Это была одиночная ракетная установка с весом взрывчатого вещества 1,5 килограмма и дальностью стрельбы 150 метров. Одна из проблем «базуки» – мощная вспышка, которая могла обдать стрелка огнем. Более поздние модели гранатомета уже имели задний бронированный щит.

Другая проблема – серьезнее. «Базука» была эффективна только на коротких дистанциях, однако американским пехотинцам было крайне сложно приблизиться к танку противника в условиях пустыни. За все время Второй мировой войны не было ни одного зафиксированного случая уничтожения танка «базукой».

«Густав» и «Дора» (Германия)

Две сверхмассивные немецкие пушки калибром более 80 сантиметров «Густав» и «Дора» должны были не только запугать противника, но и нанести ему ощутимый урон. Эти гиганты, которым не было аналогов в мире, могли перевозиться только по частям. Сборка, установка и эксплуатация пушек производилась в заранее подготовленном месте с участием немыслимого количества обслуживающего персонала – около 4000 человек.

Из двух орудий лишь «Густав» поучаствовал в сражении. В ходе осады Севастополя в 1942 году он совершил 42 выстрела снарядами весом в 4800 килограмм каждый. Немецкий военный эксперт Александр Людек называл гигантские пушки «технологическими шедеврами», но заявлял, что они являются «фактически, напрасной тратой материалов, технологических знаний, и человеческих ресурсов».

«Фау» (Германия)

Третий рейх первым запустил производство крылатых баллистических ракет в надежде, что это новейшее оружие сможет переломить ход войны. Все началось в 1943 году с «Фау-1», базы развертывания которых были размещены на севере Франции. Целью ракет были Британские острова, в частности Лондон.

До конца войны по английской столице было выпущено порядка 10 тысяч таких боеголовок, однако отсутствие маневренности помешало многим из них достичь пункта назначения. 25% «Фау-1» было уничтожено британской авиацией, 17% – зенитной артиллерией, 20% снарядов не долетело до островов и упало в море. Кроме этого, каждая пятая ракета так и не смогла стартовать.

Следующей на очереди была «Фау-2», совершившая первый суборбитальный полет, взмывши на высоту 188 километров. А вот в боевых задачах из-за низкой точности ракета проявила себя слабо: только половина из пущенных снарядов попадала в обозначенную зону диаметром 10 километров. Около 2 тысяч готовящихся к пуску «Фау-2» взорвались еще до старта или сразу после него.

Министр вооружения Германии Альберт Шпеер в своих мемуарах назвал создание «Фау-2» ошибкой. По его мнению, не следовало тратить ограниченные ресурсы, которым располагал рейх, на столь дорогой и малоэффективный проект, а использовать их на создание зенитной ракеты для защиты немецких городов от бомбардировок союзников.

Несмотря на провал двух моделей «Фау» в Германии появилась и третья, однако в этот раз не ракета, а сверхтяжелая пушка Vergeltungswaffe (или «Английская пушка»). Очередное «оружие возмездия» длиной 124 метра, калибром 150 мм, весом 76 тонн монтировалось прямо в склон холма. Как и ее предшественники по линейке «Фау» суперпушка должна была посылать снаряды через Ла-Манш.

«Фау-3» работала по принципу мультизаряда, кода серия последовательных детонаций разгоняла снаряд по мере движения его по стволу. Максимальная дальность полета боеголовки составила 93 километра. Из двух построенных образцов только вторая пушка использовалась в бою. С 11 января по 22 февраля 1945 года она выпустила 183 снаряда по только что освобожденному Люксембургу, однако эффективность обстрела была крайне низкой. 142 долетевших до цели снаряда унесли жизни лишь 10 человек.

Самолет-камикадзе Йокосука MXY-7 Ohka (Япония)

К осени 1944 года японцы также смогли создать оружие с ракетным двигателем, с помощью которого они были намерены воевать с американским флотом. Им стал самолет-камикадзе «Ока», начиненный 1000-килограммовой бомбой, который поднимала в воздух другая более мощная машина – Мицубиси G4M. После отстыковки от ракетоносителя пилот-камикадзе должен был в режиме планирования подвести свой самолет-снаряд как можно ближе к цели, затем включить ракетный двигатель и протаранить корабль.

Американские ВМС довольно быстро приноровились нейтрализовывать реактивную угрозу. Дальность пуска «Ока» была значительно меньше, чем радиус истребительного прикрытия авианосной группы, а поэтому бо́льшая часть Мицубиси G4M сбивалась на подлете, так и не успев выпустить снаряд. Только однажды ракете-камикадзе удалось потопить американский крейсер.

«Невращающиеся снаряды» (Великобритания)

Свою лепту в ракетное вооружение Второй мировой внесли и британцы. «Невращающиеся снаряды» – это противоавиационные ракеты с прикрепленными проводами и парашютами, которые должны были создать в воздухе подобие минного поля. Пока снаряд медленно опускался, он нес угрозу для пролетавших рядом самолетов, которые могли зацепить провод, притянуть ракету к корпусу и взорваться.

Однако в действительности «невращающиеся снаряды» главную опасность представляли отнюдь не противнику. При небольшом изменении силы и направления ветра ракеты вполне могли спланировать на корабль, с которого они были запущены. Несмотря на риск самоподрыва британцы дольно интенсивно использовали это оружие в первые дни войны.

Гусеничные мины «Голиаф» (Германия)

С помощью дистанционно управляемых гусеничных машин «Голиаф» немцы могли доставить практически к любой цели, включая бронетехнику, скопление людей, здания или мосты, 66-килограмовую бомбу. Всего с 1942 года было изготовлено свыше 4600 «Голиафов», в том числе и несущих 88-килограммовые мины.

К разочарованию немцев самоходные мины оказались чрезвычайно громоздкими, неповоротливыми и плохо поддающимися управлению. Ко всему прочему игрушка была слишком дорогой (от 1000 до 3000 рейхсмарок) и уязвимой для любого противотанкового оружия. Тем не менее, немцы упорно использовали «Голиафы» вплоть до окончания войны.

Русский богатырь, как известно, вел ближний бой. Один на один, или один на всех. Что помогало богатырю одерживать ультимативную победу над противником? Контактное оружие.

Меч

Меч – не просто русское оружие, а символ военной власти. Мечом клялись в споре, с ним разговаривали, ему давали имя, это имя выписывалось древними мастерами в верхней трети клинка.

Меч изготавливали из нового для человечества материала – металла. Его было не просто достать, недопустимо забыть и позорно потерять. Он был эксклюзивом у хозяина, и ещё не понятно, кто кем на самом деле владел.

Меч покупали за равное его весу количество золота. Чтобы избежать неудачной покупки, меч испытывали, перво-наперво, по звону: чем дольше, выше и чище звон клинка, тем лучше металл. Также он должен был с легкостью и не тупясь, перерубить толстый гвоздь и разрезать брошенную на клинок ткань.

Боевой топор

Топор также служил богатырям верою и правдою с незапамятных времен, но пешим. Был незаменимым инструментом при монтаже военных механических устройств, фортификационных заграждений и для расчистки дороги в лесу. Топор в хороших руках мог запросто расколоть щит или порвать кольчугу.

Характерная черта русского топора – загадочная дырочка на лезвии. Ученые выдвигал разные гипотезы – от того, что это – клеймо мастера до того, что туда вставлялся стержень, чтобы топор не глубоко застревал при ударе. На самом деле, все оказалось гораздо проще: за эту дырочку пристегивался кожаный чехол для безопасности транспортировки, а также за нее вешали топор к седлу или на стену.

Сабля

Принципиальное различие меча и сабли в том, что меч – оружие рубящее, тогда как сабля – режущее.

Славяне стали использовать саблю на пограничных с кочевниками территориях, : так как им надо было противостоять легким всадникам, и для конных воинов она была очень удобна. Считается, что славяне, переняв саблю у степняков, продвинули ее распространение дальше – в западную Европу.

Нож

Боевым считается любой нож, превышающий в длину 20 см. Нож метали в противника, причем славянские воины отличались в этом деле очень большой меткостью.

Также был довольно жесткий обычай, действовавший в глухих северных деревнях вплоть до XIX века. Деревенские парни, вооруженные ножами, собирались ночью в избе, где тушили весь свет и устраивали поножовщину «все против всех», причем били в полную силу. Удивительно при этом то, что пострадавших почти не было, не считая мелких порезов и ссадин. Ученые в этом улавливают отголосок древней дисциплины тренировки молодых воинов: герой должен не только видеть, но и чувствовать идущий на него удар, уметь без помощи глаз его парировать и правильно нанести ответный удар.

Копьё

В летописях практически как синоним боя встречается выражение «изломить копье». Задумайтесь, какой силы были удары русских богатырей, ломавших о противников древки копий толщиной в 3 см и длиной около 2 метров.

Древко делалось из березы, дуба, ясеня, клена, часто оковывалось металлом, чтобы враг не перерубил его. Сверху на него насаживали наконечник со втулкой (куда и вставлялось древко). Наконечники достигали в длину полуметра. Были случаи использования целых «мечей» на палке, которыми можно было не только колоть, но и неплохо рубить.

Конные богатыри пользовались копьями, однако не как средневековые европейские рыцари на турнирах. Таранный удар на Руси появился только в XII веке ввиду утяжеления доспеха. До XII века же, всадники били копьем сверху вниз, предварительно замахнувшись рукой. В первую очередь, такое копье отличалось длиной – 3-4 м. и наконечником. С X века распространяется удлиненный четырехгранный наконечник.

Это не столько смертоносное оружие, сколько деморализующее – ранить, калечить, оглушать. Тот, кто считает, что древние войны отличались огромным количеством жертв, ошибается. Главной задачей было не уничтожить поголовно противника, как сейчас пытаются сделать многие, а лишь сломить его сопротивление, собрать дань, угнать людей в рабство и тем самым обеспечить процветание своему народу. По летописным источникам, убитых было мало, тогда как раненых – случалось больше трех четвертей войска. Войско «побило тех-то», не порубило, не посекло, а именно побило.

Самая лучшая дубина получается именно из дуба, вяза и березы. Также имелась практика в такие дубины набивать гвозди, что еще больше повышало сокрушающую способность дубины. Палица – это грушевидное шипованное оружие, которое мы привыкли видеть в руках у богатырей. Булаве же свойственна несколько даже кубическая форма, что отразилось в ее названии - «шишка», «набалдашник».

Многие художники снабжают своих былинных героев огромными цельнометаллическими «стопудовыми» палицами. На самом деле, палица весила всего 200-300 грамм – этого вполне хватало для хорошего удара.

Кистень

Кистень – это оружие кочующего богатыря - идеальный инструмент удобный в транспортировке. Кистень представляет собой грушевидную гирю весом 100-500 г., прикрепленную на цепи к рукояти. Можно утверждать, что кистень – чисто русское изобретение, которым пользовались славяне еще в VI веке. В отличие от булавы, кистень универсален - им одинаково можно поражать врага и пешему, и конному воину. Однако кистень требует от владельца большого искусства обращения с собой – иначе ты чаще будешь попадать гирей себе по лбу или спине, нежели в противника. Иногда применялся следующий прием: все те же гири привязывались к веревке и воин, намотав конец ее на руку, запускал гирю в противника.

Кистени также украшались, как и любое другое оружие, на некоторых из них можно заметить княжеские знаки, замысловатые узоры, серебряную и золотую инкрустацию.

Историки сходятся в том, что впервые оружие, использующее пороховые газы для выброса снаряда/пули, появилось в Европе не позднее XIV века, когда развитие техники позволило использовать энергию пороха. Когда и где появился сам порох - в Индии, Китае или Аравии, до сих пор остается неизвестным. Многие источники утверждают, что порох был изобретен независимо в Индии и Китае примерно в одно и то же время. Оружейный фабрикант В. Гринер в своей книге «Ружье» цитирует индийский закон 1500-летней давности: «Полководец не должен употреблять на войне ни отравленных стрел, ни огненных орудий больших и малых, ни каких-либо огнебойных приспособлений». Автор предполагал, что под «огненными орудиями» индийцы имели в виду огнестрельное оружие, но нельзя с уверенностью сказать, что в это время в Индии знали секрет пороха. «Огнебойные орудия» в Древней Индии могли означать все, что угодно, - например, метательные орудия типа баллисты в виде кувшинов и горшков с зажигательной смесью. Для того, чтобы понять когда было изобретено первое огнестрельное оружие, проведём небольшой эускурс в далёкую историю.

«Греческий огонь» - прообраз напалма

Интересны свидетельства об использовании так называемого «греческого огня» появившегося в Византии. Предшественник такого огня - мидийский водный огонь, о котором еще в III в. упоминал Юлий Африкан. «Греческий огонь» появился приблизительно в VII веке благодаря некоему Каллинику из сирийского города Гелиополиса. Каллиник знал секрет трех разных огней, два из которых дошли до наших дней. По сути, «греческим огнем» называли разные смеси и составы, и в каком случае это было зажигательной смесью, а в каком - взрывчатой, определить крайне трудно. В конце XV века, когда уже у европейцев давно появился порох, точные рецепты разнообразного «огня» были утеряны.

Как уже было сказано, «греческий огонь» появился и активно употреблялся в Византии. Известно два способа метания «греческого огня»: с помощью катапульт врага забрасывали глиняными сосудами, заполненными горючей смесью и имевшими запальное отверстие с фитилем. Второй способ метания производился с помощью специальных труб, которые часто устанавливались на кораблях. Древние русичи в 941 г. изрядно пострадали от такого «огня», когда флот князя Игоря подступил к столице Византийской империи Царьграду. Русская летопись гласит: «вокруг русских кораблей стала гореть вода, и много ладей русских с людьми греками сожжено и потоплено...».

Арабы, недолго думая, позаимствовали секрет пороха у китайцев - подтверждается это тем фактом, что селитру арабы назвали «китайской солью» или «китайским снегом». В арабских рукописях описан рецепт изготовления пороха: «смешать 60 частей селитры и по 20 частей серы и угля», что по составу соответствует настоящему чёрному пороху. Уже в 690 г. во время осады Мекки арабы активно использовали различные зажигательные и взрывные снаряды, называя их «лунный свет», «солнечные лучи» или «железный гром». «Железный гром», как правило, представлял собой глиняные горшки, заполненные порохом, либо стрелы и дротики с аналогичным зарядом. Всадники использовали длинные копья, на которых вместо металлического наконечника имелась ёмкость с «греческим огнём».

В XI — XII вв. технические чудеса огненных ракет-сарацин произвели на крестоносцев неизгладимое впечатление. Незнакомый запах, появлявшийся при сгорании пороха, наводил суеверных рыцарей на мысль о его мистическом происхождении. По официальной версии, именно во время крестовых походов европейцы узнали секрет пороха и огнестрельного оружия.

Развитие механизмов: от фитильного до ударно-кремниевого

В Европе рождение оружия на пороховом запале ознаменовало новую эру в военном деле - появилась артиллерия, в том числе ручная артиллерия. Первые образцы представляли собой короткие железные и бронзовые трубы, запаянные с одного конца и крепящиеся к ложам - грубо обработанным деревянным колодам. Заряжалось такое оружие самым примитивным образом - в канал засыпали заряд пороха «на глаз», после чего вводилась свинцовая или железная пуля. Стрелок упирал "огненную трубку" в плечо или зажимал подмышкой и стрелял из него в момент, когда тлеющий фитиль подносился к специальному отверстию в стенке ствола.

К началу XV века ручное огнестрельное оружие заметно усовершенствовалось - стволы стали длиннее, а приклады изогнутыми. Заправочные отверстия теперь располагались не на линии прицеливания, а сбоку, на самом стволе появились прицельные приспособления. Около затравочных отверстий также были устроены полочки для затравки - в Западной Европе такое оружие называли кулевринами

. Такое оружие не являлось совершенным даже для тех времен, поскольку процесс зарядки устройства занимал несколько минут, а тлеющий фитиль отвлекал стрелка от прицеливания.

Несмотря на низкую эффективность кулеврин, в течение следующих двух сот лет их конструкция практически не менялась. Правда, в конце XV века фитиль стал крепиться на конце рычага так, что при нажиме на один конец этого рычага другой (с фитилем), касался затравки и воспламенял ее. Такой «двухсторонний» рычаг стали называть серпантином, а иногда им обозначали и все оружие. В Европе ходовым названием для такого агрегата стало слово аркебуза, на Руси - пищаль.

Появление искровых замков

в первой половине XVI века ознаменовало новый этап в развитии огнестрельного оружия. Общее развитие техники в Европе способствовало широкому распространению искровых замков, самым популярным считался нюрбергский колесцовый замок. Для приведения в действие механизм замка нужно было нажать на спуск, после чего начинало вращаться особое колесико, к насеченному краю которого прикасался курок с зажатым пиритом. До нажима на спуск этот курок пружиной прижимался к крышечке полки, которая с началом вращения колесика отодвигалась, давая возможность пириту соприкоснуться с колесиком. В результате такого взаимодействия высекались искры, которые воспламеняли затравку. После введения в ствол пороха и пули, нужно было завести ключом пружину колесика, отвести курок от полки, посыпать на нее затравку и закрыть полку крышкой. Далее курок подводился к крышке, производя долгожданный выстрел.

По сравнению с первыми фитилевыми образцами, оружие с колесцовым механизмом обладало рядом преимуществ. Оно было удобнее в обращении, а колесцовые замки давали большую надежность и возможность стрелять в любую погоду. Основным недостатком такого оружия считалось дороговизна колесцовых замков, что объясняет, почему ими были вооружены лишь элитные части армии.

Также в начале XVI века европейцы изобрели другой механизм - искровый ударно-кремневый замок

, в котором искры высекались из ударявшегося о стальную пластину куска кремня, закрепленного на курке. Ударно-кремневый замок был намного проще колесцового в производстве и использовании, а его конструкция позволяла стрелкам экономить время между выстрелами до 1 минуты.

20 век в истории развития огнестрельного вооружения

Конструкторы современного оружия постоянно работают на тем, чтобы сделать его проще в обращении и производстве, поэтому с огнестрельного оружия исчезли украшения, отягощающие эти задачи. В старину каждый образец оружия изготавливался индивидуально, что не мешало всевозможному украшению даже боевых ружей и пистолетов. Когда огнестрельное оружияе стало производиться массово в середине XIX века, любые эстетические изыски военного оружия были исключены, но традиции мастеров тонкой резьбы, гравировки и инкрустации продолжались на охотничьих ружьях.

Самое лучше холодное оружие создавалось на Востоке, а огнестрельное - на Западе, и связано это со многими причинами: менталитетом, историей, уровнем жизни, ресурсами страны и возможностью технического прогресса. Интересно, что отдельные этапы истории огнестрельного оружия сложно объяснить логически. Многие модели были изобретены преждевременно, а те, что были созданы на их основе, канули в лету. Среди таких изобретений - появившееся в эпоху мушкетов ружье, которое заряжалось с казны и было названо amusette (игрушка). Это ружье предназначалось для артиллерии и стреляло на расстояние в 2 мили. Как ни странно, для своего времени оно оказалось слишком «эффективным и функциональным», и благополучно исчезло, возродившись лишь в XIX веке. Еще одним примером парадокса в истории огнестрельного оружия может служить ситуация с нарезными стволами, которые изобрели на 300 лет раньше, чем «правильные» капсюли и «правильные» пули, позволявшие сконструировать винтовку.

Что касается военных действий, то здесь требования к усовершенствованию оружия были гораздо жестче и настойчивее, чем в мирное время. Так, некоторые образцы оружия не оправдали ожидания на фронте и поэтому просуществовали всего несколько лет.

Нередко огнестрельное оружие символизировало целую эпоху, как в примере с американским Кольтом, ставшим неотъемлемой частью времен, о которых снимают вестерны. Точно так же пулемет Максим у многих российских граждан ассоциируется с непобедимыми красноармейцами. Такое «поклонение» оружию можно объяснить и с психологической точки зрения: держа в руках, скажем, винтовку или карабин, большинство людей ощущает себя в этом мире увереннее, сильнее и защищеннее.

Как известно, порох изобрели китайцы. И не только потому, что были развитой нацией, но и потому, что селитра в Китае лежала буквально на поверхности. Смешав ее в VI веке с серой и древесным углем, китайцы использовали порох для фейерверков, а в военном деле - в метательных бомбах. Позднее они стали употреблять и бамбуковые пушки, которых хватало на 1-2 выстрела.

В XIII веке порох на Ближний Восток привезли завоеватели - монголы. Оттуда порох, а вернее, идея пороха и огнестрельного оружия пришла в Европу. Почему артиллерия родилась именно у европейцев? Ответ простой: они имели традиционно развитую металлургию. Появившись впервые в Северной Италии в начале XIV века, огнестрельное оружие в 1340-1370 х годах распространяется по всей Европе.

Именно тогда оно появилось и на Руси, о чем говорят летописные источники. В 1376 году московско нижегородское войско воеводы Боброк Волынца, будущего героя Куликова поля, идет на волжских булгар. На поле боя их противник вывел верблюдов, надеясь, что эти звери напугают русских коней, а со стен города Булгара обороняющиеся пускали «громы». Но ни верблюды, ни «громы» русичей не испугали… Около 1380 года на Москве «преже всех зделал снасть вогненного бою - ручницы и самопалы, и пищали железные и медные - немец именем Ян». Это оружие москвичи с успехом применили во время осады города Тохтамышем в 1382 году. Тохтамыш вошел в город только благодаря обману, пообещав не трогать жителей, за что последние горько поплатились. Войска Тохтамыша сожгли и ограбили Москву, уничтожив там 24 000 человек.

В дальнейшем первые образцы огнестрельного оружия, невзирая на назначение, были совершенно одинаковыми и представляли собой железные и медные кованые стволы, отличавшиеся только размерами. Это «ручница» длиной 30 сантиметров, массой 4-7 килограммов, орудие - «бомбарда», на Руси - «пушка», или «пускич» (от слова пускать), «тюфяк» (от иранского «тюфенг»). На Востоке это ружье, у нас - род орудия. И «пищали» («дудки») - как ручное оружие, так и длинноствольные орудия.

Тенденция развития ручного оружия - будь то пистолет, аркебуза, мушкет или пищаль - заключалась в удлинении ствола, улучшении пороха (с плохого качества «мякинного» пороха переходят на «зерненый», дающий лучшее сгорание). Затравочное отверстие переносилось на бок, для пороха делалась полка. Обычно порох содержал около 60 процентов селитры и до 20 процентов серы и древесного угля, - хотя, в смысле соотношения частей, была масса вариантов. Принципиально важной, однако, была только селитра. Сера добавлялась для воспламенения, - сама она загоралась при очень низкой температуре, уголь представлял собой только горючее. Серы в порох иногда не клали вовсе, - это всего лишь означало, что запальное отверстие придется делать шире. Иногда серу не подмешивали в порох, а насыпали сразу на полку. Древесный уголь мог быть заменен молотым бурым углем, сушеными опилками, цветами васильков (синий порох), ватой (белый порох), нефтью (греческий огонь) и т. д. Все это, однако, делалось редко, так как древесный уголь был доступен, и мало было смысла заменять его чем то другим. Так что порохом определенно следует считать любую смесь селитры (окислителя) с каким то горючим. Первоначально порох (буквально - «пыль») представлял собой мелкий порошок, «мякоть», состоящую, кроме перечисленных ингредиентов, из всякого рода мусора. При выстреле не менее половины пороха вылетало из ствола несгоревшей.

Снарядом к ручному оружию служили иногда железная картечь или камни, но наиболее часто применялась круглая свинцовая пуля. Круглой она, конечно, являлась только сразу после изготовления, мягкий свинец деформировался при хранении, потом его плющили шомполом при заряжении, потом пуля деформировалась при выстреле, - в общем, вылетев из ствола, особо круглой она уже не являлась. Неправильная форма снаряда плохо сказывалась на точности стрельбы.

В XV веке в Европе изобрели фитильный, а затем колесцовый замки, а в Азии в этот же период был изобретен кремневый замок. В регулярных войсках появились аркебузы - оружие весом около трех килограммов, калибром 13-18 миллиметров и стволом длиной 30-50 калибров. Обычно 16 миллиметровая аркебуза выбрасывала 20 граммовую пулю с начальной скоростью около 300 м/с. Дальность прицельного огня составляла 20-25 метров, залпового - до 120 метров. Скорострельность в конце XV - начале XVI века не превышала одного выстрела за 3 минуты, но доспехи пробивались уже на 25 метров. Более тяжелые и мощные аркебузы уже использовались с сошкой, но их было крайне мало, - порох в виде мякоти совершенно не годился для быстрого заряжания длинных стволов, - час мушкетов еще не пробил. На Руси появились нарезные пищали - штуцеры. Позже развитие металлургии позволяет перейти к литью бронзовых и чугунных пушек.

В XV веке о массовости огнестрельного оружия говорить было еще рано. Этого не было нигде - ни в Европе, ни на Руси. Число воинов, вооруженных «огнестрелом», в самых передовых армиях не превышало 10 процентов. Дело здесь не только в его несовершенстве - попробуй постреляй фитильным ружьем с коня, а ведь конница была основным родом войск, - но и в пренебрежении огнестрельным оружием со стороны рыцарства. Для благородного господина, гордящегося своими доспехами и выучкой, было зазорно поразить противника издалека, не в открытом равном бою. И самому было обидно погибать от руки какого нибудь низкого простолюдина, который тогда не только заговорить с ним не смел, а и глаза то на него поднять. Посему рыцари зачастую отрубали руки и выкалывали глаза пленным аркебузирам, а пушкарей вешали на стволах орудий либо выстреливали ими из их же собственных пушек. Мартин Лютер даже объявил пушки и порох исчадием ада.

На Руси, где власть государя - «помазанника Божия» - всегда носила сакральный характер, было по другому: «Как Великий князь батюшка повелел, так тому и быть!» Развитие огнестрельного оружия сразу же пошло в массовом масштабе при поддержке государства, учредившего в 70 е годы XV века Пушечный двор в Москве, затем Пороховой двор, литейные и селитренные заводы, пороховые мельницы, рудники. Русская армия в XVI веке была самой оснащенной по артиллерии - тогда ее именовали «нарядом». Ее число измерялось сотнями и тысячами пушек, изумляя иностранцев. Англичанин Флетчер видел в конце XVI века в Кремле множество тяжелых, дальнобойных, богато изукрашенных пушек - «пищалей», имевших свои имена - «Лев», «Единорог»… Та же «Царь пушка» - это было боевое, а не показушное оружие, способное стрелять дробью со станка или просто с земли. Мастер Андрей Чохов в XVI веке сделал «сороку», именуемую на Западе «орган», - многоствольную установку из сорока стволов. Этот «средневековый пулемет» давал большой сноп огня, но был очень сложен в заряжании. Серединой XVII века датированы стальная нарезная пищаль и бронзовая нарезная пушка, хранящиеся ныне в Артиллерийском музее в Санкт Петербурге. Здесь русские были, несомненно, пионерами.

В сравнении с аркебузой русская пищаль была мощным оружием: при весе около 8 килограммов, она имела ствол калибром 18-20 миллиметров и длиной порядка 40 калибров. Заряд пороха закладывался основательный, так что доспехи пробивались на дистанции втрое большей, чем из аркебузы. Прицельных приспособлений, как и у большинства аркебуз, не имелось. Вероятно, залповый огонь мог вестись до 200 метров, однако, русские уставы предусматривали только стрельбу на расстояние не более 50 метров. К пищали, по причине ее большого веса, обязательно полагалась подпорка в виде бердыша. Русские пищали тысячами экспортировались в Иран, по поводу чего неоднократно протестовали турки. Заряжать пищаль пороховой мякотью было нелегко.

Естественно, что ручное огнестрельное оружие повысило роль пехоты. Уже в начале XVI века на войну из городов набирают пеших и конных пищальников, обязанных выступать со своим порохом, пулями, провиантом и лошадьми. Для горожан, не обученных бою и не имевших доспехов, пищаль - самое подходящее оружие. Один Псков, имевший до шести тысяч дворов, выставлял до тысячи пищальников! Но эти повинности разоряли города, что приводило к возмущениям. В 1550 году Иван Грозный своим указом учреждает постоянное стрелецкое войско, содержащееся на казенный счет. Это практически дата рождения русской регулярной армии.

Что касается конницы, то там «огненный бой» внедрялся медленно. На Серпуховском дворянском смотре 1556 года выступали около 500 прекрасно вооруженных доспешных всадников, и только какой то распоследний боевой холоп был с пищалью - ему, бедняге, наверное, ничего другого не досталось. Конница, будучи по прежнему главным родом войск, пренебрегала «оружием смердов».

С развитием огнестрельного оружия последовали и изменения в тактике. Самопал долго не мог составить конкуренцию луку только до изобретения замков - колесцового и кремнево ударного, породивших седельный пистолет и карабин. В XVI веке в Европе появляются немецкие рейтары - конные «пистольеры», которые наголову громят блестящих французских рыцарей. Пистолеты находились у них в ольстрах, за поясом, а также еще пара в ботфортах. Они рядами подъезжали к противнику, стреляли и отъезжали назад за последний ряд перезаряжать оружие. Этот способ назывался «караколе», или «улитка». У пеших мушкетеров эта тактика стрельбы с уходом за строй называлась «лимакон». В бою их прикрывали от конницы ряды пикинеров - самый беззащитный род войск, потому что рейтары их расстреливали безнаказанно. Примерно такой же тактики придерживались русские стрельцы. Но каждый стрелец носил с собой, кроме пищали или мушкета, еще и бердыш. Бердыши были разные: с лезвиями около 50-80 сантиметров, и с огромными, в полтора метра. В России пехотные пики появились только в «полках нового строя» в XVII веке. Зачастую русские сражались, поставив в круг обоз, а также в «гуляй городах» - защитных сооружениях на колесах, предтечах танков. Были даже и «гулевые воеводы».

В конце XVI века в русском войске появляются конные «самопальники», а с 30 х годов XVII века - регулярные рейтары, которые, как отмечалось, «на бою крепче сотенных людей», то есть дворянского ополчения. Отныне служба в рейтарах становится почетной. Постепенно и в дворянскую конницу внедрили пистолеты…