Чем отличаются земноводные от пресмыкающихся? Разница между рептилиями и земноводными Основные отличия земноводных от рептилий.

Содержание статьи

ЗЕМНОВОДНЫЕ, амфибии (Amphibia), класс холоднокровных, исходно четвероногих позвоночных, обитающих, как правило, в пресной воде либо поблизости от нее. Включает лягушек, жаб, сиренов, саламандр, червяг, другие современные формы и ряд ископаемых групп. В эволюционном ряду земноводные соответствуют промежуточному звену между рыбами и пресмыкающимися. Родственные связи разных групп внутри класса не до конца ясны, и по поводу их классификации сохраняются разногласия. Для всех земноводных характерна гладкая (реже – шершавая) кожа, лишенная волос, перьев и чешуи. Исключение составляют червяги, в поперечных складках кожи которых скрыты маленькие чешуйки. У земноводных трехкамерное сердце; их эритроциты крупные, эллиптические, с ядрами. Хотя большинство видов обладает легкими, газообмен осуществляется и через кожу. Яйца (икринки) лишены скорлупы и, как правило, откладываются в воду. Развитие обычно включает стадию водной личинки (у бесхвостых – головастика), которая дышит жабрами. Общепризнано, что земноводные произошли от кистеперых рыб и дали начало пресмыкающимся. Современные амфибии сильно отличаются от рептилий, но некоторые вымершие формы этих двух групп во многом сходны, поэтому представляют большой интерес для палеонтологических исследований. Обычно современных земноводных делят на три отряда: 1) безногие, или червяги (Apoda, или Gymnophiona) – напоминающие земляных червей, наиболее примитивные по строению формы; 2) хвостатые (Caudata): саламандры, тритоны и близкие к ним виды; 3) бесхвостые (Anura, или Salientia), самая большая группа, включающая лягушек и жаб.

Распространение.

Земноводные распространены повсеместно, за исключением крайне холодных или сухих зон. Червяги встречаются преимущественно в тропиках, хвостатые – повсюду в Северном полушарии, а также в Южной Америке. Бесхвостые – космополитная группа, хотя наибольшее разнообразие их видов отмечено в Африке.

Развитие.

Большинство земноводных яйцекладущие, т.е. выметывает икринки в воду или в очень влажные места. Из них выводятся личинки, которые живут в воде и дышат жабрами. Затем следует метаморфоз, жабры исчезают, и взрослое животное переходит на легочное и/или кожное дыхание. После этого некоторые формы, например тритоны и ряд лягушек, остаются в воде, в то время как другие, в частности саламандры и жабы, начинают вести наземный образ жизни.

Специализация.

Многие хвостатые земноводные, например сирены, амбистомы и протеи, сохраняют личиночные признаки в течение всей жизни. Такие формы, называемые «неотеническими», способны размножаться, как бы не достигнув взрослого состояния. Некоторые амфибии, в частности европейские пещерные саламандры (Hydromantes ) и обитающие в тропической Африке жабы рода Nectophrynoides , – живородящие; эта черта характерна для животных, соответствующих более продвинутой, чем у земноводных в целом, стадии эволюции. Большинство амфибий обитает в пресной воде или влажных местах и характеризуется скользкой, обильно покрытой железистыми выделениями пигментированной кожей. Пещерные формы, например протеи, бесцветны, но иногда приобретают окраску на свету. Встречаются виды, особенно среди древесных лягушек, у которых окраска изменяется в зависимости от фона. Земноводные бывают очень ярко окрашены. Обитающие в Евразии жерлянки (Bombina ) используют эту свою особенность для отпугивания врагов. Впрочем, этот род для человека безопасен, а вот пятнистый древолаз (Dendrobates tinctorius ), живущий в Панаме и тоже обладающий яркой предупреждающей окраской, – самое ядовитое из всех известных земноводных. Пятнистая, или огненная саламандра (Salamandra salamandra ) из Европы (черная с желтыми пятнами), испытывая стресс, также выделяет из желез токсичную жидкость. У многих жаб бородавчатая кожа секретирует ядовитую слизь.

Зависимость от физических факторов среды.

Амфибии – холоднокровные животные, т.е. температура их тела близка к окружающей и организм приспособлен к значительным ее перепадам. Большинство из них очень чувствительно к температуре. В холодную погоду они впадают в спячку, прерывающуюся только при достаточном потеплении. Многие формы переживают периоды сильной жары или засухи, зарываясь в почву. Земноводные реагируют также на колебания освещенности и влажности, а некоторые виды лягушек начинают квакать при понижении атмосферного давления.

Регенерация.

Многие хвостатые амфибии, причем как взрослые, так и личинки, способны регенерировать утраченные части тела. Это свойство вообще характерно для низкоорганизованных животных, поскольку требует наличия недифференцированной ткани (или ее дедифференцировки). Личинки легче восстанавливают утраченные структуры (например, жабры, хвост и конечности), чем взрослые особи. Аналогичным образом, способность к регенерации снижается и по мере продвижения вверх по эволюционной лестнице. Хвост регенерируется быстрее, чем конечности, а задние части быстрее передних. Возможно, это происходит потому, что задняя часть тела в ходе индивидуального развития вообще растет активнее. На ход регенерации влияют гормоны.

Значение земноводных для человека.

Обычно считается, что земноводные не имеют существенного значения для человека. Однако они уничтожают большое количество вредных насекомых, составляющих важную часть их рациона. Например, головастики питаются в основном личинками комаров и других кровососов. Иногда земноводные при высокой плотности своей популяции становятся каннибалами и поедают собственную молодь. Крупные лягушки часто питаются более мелкими бесхвостыми и хвостатыми амфибиями. В свою очередь, земноводных поедают многие животные – змеи, черепахи, птицы и млекопитающие. Люди тоже используют их в пищу.

Рептилии и земноводные – два класса позвоночных животных. Разобраться, к какому из них принадлежит тот или иной представитель фауны, получается не у всех. Чтобы правильно ориентироваться в имеющейся классификации, необходимо знать, чем отличаются рептилии от земноводных.

Общая информация

У рептилий и земноводных есть вторые названия. Рептилий также именуют пресмыкающимися, а земноводных – амфибиями. Именно пресмыкающимися были крупнейшие животные – динозавры. Пресмыкающиеся когда-то доминировали повсюду на Земле. Затем большинство из них вымерло. Наиболее известные представители современных рептилий – крокодилы, черепахи, змеи и ящерицы.

Рептилии

Теперь скажем, кто относится к земноводным. Это лягушка, тритон, саламандра. Земноводные – это примитивнейшие по своему строению позвоночные. Такое название эти животные имеют потому, что важным местом обитания для большинства из них является суша, а необходимой средой для размножения и развития – вода. Среди земноводных есть и те, что проводят свою жизнь в основном в воде.

Земноводные

Земноводные Сравнение

Кожный покров

Для рептилий связь с водой не настолько важна. Зачастую они поселяются в сухих и жарких местностях. От пересыхания тело животных защищает чешуйчатая кожа. У черепах панцирь, служащий укрытием от более быстрых преследователей, тоже представляет собой сросшуюся чешую. Рептилии периодически линяют. Кожа сбрасывается сразу вся или по частям. Благодаря этому чешуя не сдерживает рост животного.

Тело земноводных чешуей не покрыто. Многие брезгуют прикасаться к этим существам из-за их влажной и скользкой кожи. Все дело в железах, вырабатывающих слизь, которыми буквально пронизан кожный покров животных.

Строение органов

Отличие рептилий от земноводных состоит в том, что первые обладают более совершенной физиологией. Их нервная система усложнена. Слух, зрение и другие органы чувств достаточно развиты. Рептилии появляются на свет с уже сформировавшимися легкими, в то время как личинки представителей земноводных обладают жабрами.

Структура позвоночника у земноводных проще – он состоит из четырех отделов. Позвоночник пресмыкающихся представлен пятью отделами. Кроме того, бесхвостые экземпляры земноводных лишены ребер.

Размножение

Внутреннее оплодотворение – преимущественная особенность всех рептилий. Некоторые животные этого класса, например крокодилы, откладывают яйца. Из них через некоторое время вылупляются полноценно развитые особи, отличающиеся от своих родителей только размерами. Другим видам рептилий присуще живорождение.

Способ размножения земноводных заключается в метании икры в воду. Из склеенных между собой икринок вскоре выходят личинки, которые развиваются во взрослые особи только по прошествии не одного месяца.

Продолжительность жизни

В чем разница между рептилиями и земноводными, если сравнивать продолжительность существования тех и других? Здесь следует отметить, что многие пресмыкающиеся при благоприятных условиях живут весьма долго – не один десяток лет. Есть среди них и долгожители, существование которых может длиться больше сотни и даже две сотни лет. Такими рекордсменами являются черепахи.

Земноводным не посчастливилось иметь такую долгую жизнь. Даже десяток лет для большинства из них считается запредельной величиной. В неволе срок жизни представителей отдельных видов может увеличиваться. Это относится, например, к саламандрам.

Класс Земноводные = Амфибии.

Первые наземные позвоночные, еще сохранившие связь с водной средой. Класс насчитывает 3900 видов и включает 3 отряда: хвостатые (саламандры, тритоны), безногие (тропические червяги) и бесхвостые (жабы, квакши, лягушки, и др.).

Вторично-водные животные. Поскольку в яйце отсутствует амниотическая полость (вместе с круглоротыми и рыбами амфибии относятся к анамниям), они размножаются в воде, где проходят начальные этапы их развития. На разных стадиях жизненного цикла земноводные ведут наземный или полуводный образ жизни, распространены практически повсеместно, преимущественно в районах с высокой влажностью по берегам пресных водоемов и на сырых почвах. Среди земноводных нет форм, которые могли бы жить в соленой морской воде. Характерны различные способы передвижения: известны виды, совершающие довольно длинные прыжки, передвигающиеся шагом или «ползающие», лишенные конечностей (червяги).

Основные признаки земноводных.

Амфибии сохранили многие черты своих чисто водных предков, но наряду с этим приобрели и ряд признаков, свойственных настоящим наземным позвоночным.

Для хвостатых и бесхвостых характерно личиночное развитие с жаберным дыханием в пресной воде (головастики лягушки) и их метаморфоз во взрослую особь, дышащую легкими. У безногих по вылуплении личинка принимает вид взрослого животного.

Кровеносная система характеризуется двумя кругами кровообращения. Сердце трехкамерное. Имеет один желудочек и два предсердия.

Обособляются шейный и крестцовый отделы позвоночника, имеющие по одному позвонку.

Для взрослых земноводных характерны парные конечности с шарнирными суставами. Конечности пятипалые.

Череп двумя затылочными мыщелками подвижно сочленяется с шейным позвонком.

Тазовый пояс плотно причленяется к поперечным отросткам крестцового позвонка.

Глаза имеют подвижные веки и мигательные перепонки для предохранения глаз от засорения и высыхания. За счет выпуклой роговицы и уплощенного хрусталика улучшается аккомодация.

Передний мозг увеличивается и разделяется на два полушария. Средний мозг и мозжечок развиты незначительно. От головного мозга отходит 10 пар черепно – мозговых нервов.

Кожа голая, т.е. лишена каких – либо роговых или костных образований, проницаема для воды и газов. Поэтому она всегда влажная – кислород сначала растворяется в жидкости, покрывающей кожу, после чего диффундирует в кровь. То же самое происходит с углекислым газом, но в обратном направлении.

Почки, как у рыб, первичные = мезонефрические.

Для улавливания звуковых волн воздушной среды появляется барабанная перепонка, за ней - среднее ухо (барабанная полость), в котором располагается слуховая косточка – стремя, которая проводит колебания к внутреннему уху. Евстахиевой трубой полость среднего уха сообщается с ротовой полостью. Появляются хоаны – внутренние ноздри, носовые ходы становятся сквозными.

Температура тела непостоянная (пойкилотермия) зависит от температуры окружающей среды и лишь слегка превышает последнюю.

Ароморфозы:

Появились легкие и легочное дыхание.

Усложнилась кровеносная система, развился легочный круг кровообращения, т.е. у амфибий два круга кровообращения – большой и малый. Сердце трехкамерное.

Сформировались парные пятипалые конечности, представляющие собой систему рычагов с шарнирными суставами и предназначенные для передвижения по суше.

Образовался шейный отдел в позвоночнике, обеспечивающий движение головы, и крестцовый отдел – место прикрепления тазового пояса.

Появились среднее ухо, веки, хоаны.

Дифференцировка мышц.

Прогрессивное развитие нервной системы.

Филогения.

Земноводные произошли от древних кистеперых рыб в девонском периоде палеозойской эры примерно 350 млн. лет назад. Первые земноводные – ихтиостеги – по внешнему виду напоминали современных хвостатых амфибий. В их строении были черты, свойственные рыбам, в том числе рудименты жаберной крышки и органы боковой линии.

Покров. Двухслойный. Эпидермис многослойный, кориум – тонкий, но обильно снабжен капиллярами. У земноводных сохранилась способность вырабатывать слизь, но не отдельными клетками, как у большинства рыб, а оформленными слизистыми железами альвеолярного типа. Кроме того, у амфибий часто имеются зернистые железы с ядовитым секретом разной степени токсичности. Цвет кожи амфибий зависит от особых клеток – хроматофоров. К их числу принадлежат меланофоры, липофоры и иридоциты.

Под кожей у лягушек имеются обширные лимфатические лакуны – резервуары, заполненные тканевой жидкостью и позволяющие при неблагоприятных условиях накапливать запас воды.

Скелет подразделяется на осевой и добавочный, как у всех позвоночных. Позвоночный столб более дифференцирован на отделы, чем у рыб и состоит из четырех отделов: шейного, туловищного, крестцового и хвостового. Шейный и крестцовый отделы имеют по одному позвонку. Туловищных позвонков у бесхвостых обычно семь, а все хвостовые позвонки (примерно 12) сливаются в единую косточку – уростиль. У хвостатых 13 – 62 туловищных и 22 – 36 хвостовых позвонков; у безногих общее число позвонков доходит до 200 – 300. Наличие шейного позвонка важно, т.к. в отличие от рыб, земноводные не могут так быстро разворачивать свое тело, а шейный позвонок делает голову подвижной, но с малой амплитудой. Амфибии не могут поворачивать голову, но могут ее наклонять.

Позвонки у разных амфибий могут различаться по своему типу. У безногих и низших хвостатых позвонки амфицельные, с сохранившейся хордой, как у рыб. У высших хвостатых позвонки опистоцельные, т.е. спереди тела выгнуты, а сзади вогнуты. У бесхвостых, наоборот, передняя поверхность тел позвонков вогнута, а задняя выгнута. Такие позвонки называются процельными. Наличие сочленовных поверхностей и сочленовных отростков обеспечивает не только прочное соединение позвонков, но и делает осевой скелет подвижным, что важно для передвижения хвостатых амфибий в воде без участия конечностей, за счет боковых изгибов тела. Кроме того, возможны вертикальные движения.

Череп амфибий представляет собой как бы видоизмененный череп костистой рыбы, приспособленный к наземному существованию. Мозговой череп пожизненно сохраняется преимущественно хрящевым. Затылочная область черепа содержит только две боковые затылочные кости, которые несут по сочленовному мыщелку, с помощью которых череп крепится к позвонкам. Висцеральный череп амфибий претерпевает наибольшие преобразования: возникают вторичные верхние челюсти; образованные межчелюстными (предчелюстными) и верхнечелюстными костями. Редукция жаберного дыхания привела к радикальному изменению подъязычной дуги. Подъязычная дуга преобразуется в элемент слухового аппарата и подъязычную пластинку. В отличие от рыб, висцеральный череп амфибий непосредственно прирастает небно-квадратным хрящом ко дну мозгового черепа. Такой тип прямого соединения компонентов черепа без участия элементов подъязычной дуги называется аутостилией. Элементы жаберной крышки у амфибий отсутствуют.

Добавочный скелет включает в себя кости поясов и свободных конечностей. Как и у рыб, кости плечевого пояса амфибий находятся в толще мышц, которые связывают их с осевым скелетом, но сам пояс не связан с осевым скелетом непосредственно. Пояс обеспечивает опору для свободной конечности.

Всем наземным животным постоянно приходится преодолевать силу тяжести, чего не нужно делать рыбам. Свободная конечность служит опорой, позволяет приподнять тело над поверхностью и обеспечивает перемещение. Свободные конечности состоят из трех отделов: проксимального (одна кость), промежуточного (две кости) и дистального (относительно большое число костей). У представителей разных классов наземных позвоночных встречаются особенности строения той или иной свободной конечности, но все они носят вторичный характер.

У всех амфибий проксимальный отдел свободной передней конечности представлен плечевой костью, промежуточный – локтевой и лучевой костями у хвостатых и единой костью предплечья (она образована в результате сращения локтевой и лучевой кости) у бесхвостых. Дистальный отдел образован запястью, пястью и фалангами пальцев.

Пояс задних конечностей сочленяется непосредственно с осевым скелетом, с его крестцовым отделом. Надежное и жесткое соединение тазового пояса с позвоночным столбом обеспечивает работу задних конечностей, которые более важны для перемещения амфибий.

Мышечная система отличается от мышечной системы рыб. Туловищная мускулатура сохраняет метамерное строение только у безногих. У хвостатых метамерия сегментов нарушается, а у бесхвостых амфибий начинают обособляться участки мышечных сегментов, дифференцируясь в лентовидные мышцы. Резко возрастает масса мускулатуры конечностей. У рыб движения плавников обеспечиваются главным образом мышцами, расположенными на туловище, тогда как пятипалая конечность двигается за счет мышц, расположенной в ней самой. Появляется сложная система мускулов – антагонистов – мышц сгибателей и разгибателей. Сегментированная мускулатура имеется только в области позвоночного столба. Усложняется и специализируется мускулатура ротовой полости (жевательная, языка, дна ротовой полости), не только участвующая в захвате и проглатывании пищи, но и обеспечивающая вентиляцию ротовой полости и легких.

Полость тела – целом. У земноводных в связи с исчезновением жабр изменилось относительное положение перикардиальной полости. Ее вытолкнуло на дно грудной клетки в зону, прикрывающуюся грудиной (или коракоидом). Над ней в паре целомических каналов лежат легкие. Полости, вмещающие сердце и легкие. Разделяет плеврокардиальная перепонка. Полость, в которой располагаются легкие, сообщается с главным целомом.

Нервная система. Головной мозг ихтиопсидного типа, т.е. главным интегрирующим центром является средний мозг, но мозг амфибий имеет ряд прогрессивных изменений. Мозг амфибий имеет пять отделов и отличается от мозга рыб, главным образом, большим развитием переднего мозга, полным разделением его полушарий. Кроме того, нервное вещество уже выстилает кроме дна боковых желудочков также бока и крышу, образуя мозговой свод – архипаллиум. Развитие архипаллиума, сопровождающееся усилением связей с промежуточным и особенно средним мозгом, приводит к тому, что ассоциативная деятельность, регулирующая поведение, осуществляется у земноводных не только продолговатым и средним мозгом, но и полушариями переднего мозга. Удлиненные полушария спереди имеют общую обонятельную долю, от которой берут начало два обонятельных нерва. Позади переднего мозга находится промежуточный мозг. На его крыше располагается эпифиз. На нижней стороне мозга имеется перекрест зрительных нервов (хиазма). От дна промежуточного мозга отходит воронка и гипофиз (нижняя мозговая железа).

Средний мозг представлен в виде двух круглых зрительных долей. Сзади зрительных долей лежит слаборазвитый мозжечок. Сразу же за ним расположен продолговатый мозг с ромбовидной ямкой (четвертый желудочек). Продолговатый мозг постепенно переходит в спинной мозг.

У земноводных от головного мозга отходит 10 пар головных нервов. Одиннадцатая пара не развита, а двенадцатая отходит за пределами черепа.

Настоящих спинномозговых нервов у лягушки 10 пар. Три передние принимают участие в образовании плечевого сплетения, иннервирующего передние конечности, а четыре задние пары – в образовании пояснично-крестцового сплетения, иннервирующего задние конечности.

Органы чувств обеспечивают ориентировку земноводных в воде и на суше.

Органы боковой линии есть у всех личинок и у взрослых с водным образом жизни. Представлены скоплением чувствительных клеток с подходящими к ним нервами, которые разбросаны по всему телу. Чувствительные клетки воспринимают температурные, болевые, тактильные ощущения, а также изменение влажности и химического состава окружающей среды.

Органы обоняния. У амфибий с каждой стороны головы имеется небольшая наружная ноздря, которая ведет в удлиненный мешок, заканчивающийся внутренней ноздрей (хоаной). Хоаны открываются в передней части крыши ротовой полости. Спереди от хоан слева и справа имеется по мешку, которые открываются в носовую полость. Это т.н. вомероназальный орган. В нем большое количество сенсорных клеток. Его функция состоит в получении обонятельной информации о пище.

Органы зрения имеют строение, характерное для наземного позвоночного. Это выражается в выпуклой форме роговицы, хрусталике в виде двояковыпуклой линзы, в подвижных веках, защищающих глаза от высыхания. Но аккомодация, как и у рыб, достигается перемещением хрусталика путем сокращения ресничной мышцы. Мышца располагается в кольцевом валике, окружающем хрусталик, и при ее сокращение хрусталик лягушки несколько выдвигается вперед.

Орган слуха устроен по наземному типу. Появляется второй отдел – среднее ухо, в котором помещается впервые появляющаяся у позвоночных слуховая косточка – стремя. Барабанная полость соединена с глоточной областью евстахиевой трубой.

Поведение земноводных весьма примитивно, условные рефлексы вырабатываются медленно, а угасают быстро. Двигательная специализация рефлексов очень мала, поэтому лягушка не может сформировать защитный рефлекс отдергивания одной лапки, и при раздражении одной конечности она дергает обеими лапками.

Пищеварительная система начинается ротовой щелью, ведущей в ротоглоточную полость. В ней располагается мускулистый язык. В нее открываются протоки слюнных желез. Язык и слюнные железы впервые появляются у амфибий. Железы служат только для смачивания пищевого комка и в химической обработке пищи не участвуют. На межчелюстных, верхнечелюстных костях, сошнике располагаются простые конические зубы, которые основанием прикрепляются к кости. Пищеварительная трубка дифференцируется на ротоглоточную полость, короткий пищевод, выполняющий функцию проведения пищи в желудок, и объемистый желудок. Пилорическая его часть переходит в двенадцатиперстную кишку – начало тонкого кишечника. В петле между желудком и двенадцатиперстной кишкой лежит поджелудочная железа. Тонкая кишка плавно переходит в толстую кишку, которая заканчивается выраженной прямой кишкой, открывающейся в клоаку.

Пищеварительными железами являются печень с желчным пузырем и поджелудочная железа. Протоки печени вместе с протоком желчного пузыря открываются в двенадцатиперстную кишку. Протоки поджелудочной железы впадают в проток желчного пузыря, т.е. самостоятельного сообщения с кишечником эта железа не имеет.

Т.о. пищеварительная система амфибий отличается от аналогичной системы рыб большей длиной пищеварительного тракта, конечный отдел толстой кишки открывается в клоаку.

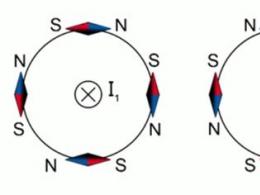

Кровеносная система замкнутая. Два круга кровообращения. Сердце трехкамерное. Кроме того, в сердце имеется венозный синус, сообщающийся с правым предсердием, а с правой стороны желудочка отходит артериальный конус. От него отходят три пары сосудов, гомологичных жаберным артериям рыб. Каждый сосуд начинается самостоятельным отверстием. Все три сосуда левой и правой стороны идут вначале общим артериальным стволом, окруженным общей оболочкой, а затем разветвляются.

Сосуды первой пары (считая от головы), гомологичные сосудам первой пары жаберных артерий рыб, называются сонными артериями, которые несут кровь к голове. По сосудам второй пары (гомологичным второй паре жаберных артерий рыб) – дугам аорты – кровь направляется к задней части тела. От дуг аорты отходят подключичные артерии, несущие кровь к передним конечностям.

По сосудам третьей пары, гомологичным четвертой паре жаберных артерий рыб – легочным артериям – кровь направляется в легкие. От каждой легочной артерии отходит крупная кожная артерия, по которой кровь направляется в кожу для окисления.

Венозная кровь от переднего конца тела собирается по двум парам яремных вен. Последняя, сливаясь с кожными венами, уже принявшими в себя подключичные вены, образует две передние полые вены. Они несут в венозный синус смешанную кровь, поскольку по кожным венам движется артериальная кровь.

У личинок земноводных один круг кровообращения, их кровеносная система подобна кровеносной системе рыб.

У амфибий появляется новый орган кровообращения – красный костный мозг трубчатых костей. Эритроциты крупные, ядерные, лейкоциты неодинаковы по внешнему виду. Есть лимфоциты.

Лимфатическая система. Кроме лимфатических мешков, расположенных под кожей, имеются лимфатические сосуды и сердца. Одна пара лимфатических сердец помещается около третьего позвонка, другая – вблизи клоачного отверстия. Селезенка, имеющая вид небольшого круглого тела красного цвета, располагается на брюшине вблизи начала прямой кишки.

Дыхательная система. Принципиально отличается от дыхательной системы рыб. У взрослых особей органами дыхания являются легкие и кожа. Дыхательные пути в связи с отсутствием шейного отдела короткие. Представлены носовой и ротоглоточной полостями, а также гортанью. Гортань открывается непосредственно в легкие двумя отверстиями. Вследствие редукции ребер легкие наполняются посредством заглатывания воздуха – по принципу нагнетательного насоса.

Анатомически дыхательная система амфибий включает в себя ротоглоточную полость (верхние воздухоносные пути) и гортанно – трахеальную полость (нижние пути), которая непосредственно переходит в мешковидные легкие. Легкое в процессе эмбрионального развития образуются как слепой вырост переднего (глоточного) отдела пищеварительной трубки, поэтому и во взрослом состоянии остается связанным с глоткой.

Т.о. дыхательная система у наземных позвоночных анатомически и функционально подразделяется на два отдела – систему воздухоносных путей и респираторный отдел. Воздухоносные пути осуществляют двусторонний транспорт воздуха, но не участвуют в самом газообмене, респираторный отдел осуществляет газообмен между внутренней средой организма (кровью) и атмосферным воздухом. Газообмен происходит через поверхностную жидкость и идет пассивно в соответствии с градиентом концентрации.

Система жаберных крышек становится ненужной, поэтому жаберный аппарат у всех наземных животных частично видоизменяется, его скелетные структуры частично входят в состав скелета (хрящей) гортани. Вентиляция легких осуществляется за счет принудительных движений специальной соматической мускулатуры в процессе дыхательного акта.

Выделительная система, как и у рыб, представлена первичными, или туловищными почками. Это компактные тела красновато – коричневого цвета, лежащие по бокам позвоночника, а не лентовидные, как у рыб. От каждой почки тянется к клоаке тонкий вольфов канал. У самок лягушек он служит только мочеточником, а у самцов и мочеточником и семяпроводом. В клоаку вольфовы каналы открываются самостоятельными отверстиями. Также отдельно открывается в клоаку и мочевой пузырь. Окончательным продуктом азотистого обмена у амфибий является мочевина. У водных личинок амфибий основным продуктом азотистого обмена является аммиак, который в виде раствора выводится через жабры и кожу.

Амфибии – гиперосмотические животные по отношению к пресной воде. Вследствие этого вода постоянно поступает в организм через кожу, которая не имеет механизмов, препятствующих этому, как у других наземных позвоночных. Морская вода гиперосмотична по отношению к осмотическому давлению в тканях земноводных, при помещении их в такую среду вода через кожу будет уходить из организма. Вот почему земноводные не могут жить в морской воде и погибают в ней от обезвоживания.

Половая система. У самцов органы размножения представлены парой округлых беловатых семенников, прилегающих к брюшной поверхности почек. От семенников к почкам тянутся тонкие семявыводящие канальцы. Половые продукты из семенника через эти канальцы направляются в тела почек, далее в вольфовы каналы и по ним в клоаку. Перед впадением в клоаку вольфовы каналы образуют небольшое расширение – семенные пузырьки, служащие для временного депонирования спермы.

Органы размножения самок представлены парными яичниками зернистого строения. Сверху над ними располагаются жировые тела. В них накапливаются питательные вещества, обеспечивающие формирование половых продуктов во время зимней спячки. В боковых частях полости тела расположены сильно извитые светлые яйцеводы, или мюллеровы каналы. Каждый яйцевод в полость тела в области сердца открывается воронкой; нижняя маточная часть яйцеводов резко расширена и открывается в клоаку. Созревшие яйца через разрыв стенок яичника выпадают в полость тела, затем захватываются воронками яйцеводов и по ним перемещаются в клоаку.

Вольфовы каналы у самок выполняют только функции мочеточников.

У бесхвостых земноводных оплодотворение наружное. Икринка сразу же орошаются семенной жидкостью.

Наружные половые признаки самцов:

У самцов на внутреннем пальце передних конечностей имеется половая бородавка, которая достигает особенного развития ко времени размножения и помогает самцам удерживать самок при оплодотворении икры.

Самцы обычно меньше самок.

Развитие земноводных сопровождается метаморфозом. Яйца содержат относительно немного желтка (мезолецитальные яйца), поэтому происходит радиальное дробление. Из яйца выходит личинка – головастик, которая по своей организации значительно ближе к рыбам, чем к взрослым амфибиям. Он имеет характерную рыбообразную форму - длинный хвост, окруженный хорошо развитой плавательной перепонкой, по бокам головы у него есть две – три пары наружных перистых жабр, парные конечности отсутствуют; имеются органы боковой линии, функционирующей почкой является пронефрос (предпочка). Вскоре наружные жабры исчезают, а взамен их развиваются три пары жаберных щелей с их жаберными лепесточками. В это время сходством головастика с рыбой является также двухкамерное сердце, один круг кровообращения. Затем путем выпячивания из брюшной стенки пищевода развиваются парные легкие. На этой стадии развития артериальная система головастика чрезвычайно похожа на артериальную систему кистеперых и двоякодышащих рыб, и все отличие сводится к тому, что благодаря отсутствию четвертой жабры четвертая приносящая жаберная артерия без перерыва переходит в легочную артерию. Еще позже жабры редуцируются. Впереди жаберных щелей с каждой стороны образуется складка кожи, которая, постепенно разрастаясь назад, затягивает эти щели. Головастик переходи всецело на легочное дыхание и заглатывает ртом воздух. В дальнейшем у головастика формируется парные конечности – сперва передние, потом задние. Однако передние находятся дольше скрытыми под кожей. Хвост и кишечник начинают укорачиваться, появляется мезонефрос, личинка постепенно переходит от растительной пищи к животной и превращается в молодую лягушку.

В ходе развития личинки у нее перестраиваются внутренние системы: дыхательная, кровеносная, выделительная, пищеварительная. Метаморфоз завершается формированием миниатюрной копии взрослой особи.

Для амбистом характерная неотения, т.е. у них размножаются личинки, которых длительное время принимали за самостоятельный вид, поэтому у них есть свое название – аксолотль. Такая личинка крупнее взрослой особи. Другой интересной группой являются протеи, постоянно живущие в воде, которые в течение всей жизни сохраняют наружные жабры, т.е. признаки личинки.

Метаморфоз головастика в лягушку представляет огромный теоретический интерес, т.к. не только доказывает, что земноводные произошли от рыбообразных существ, но дает возможность в подробностях восстановить эволюцию отдельных систем органов, в частности систем кровообращения и дыхания, при переходе водных животных в наземные.

Значение земноводных состоит в том, что они поедают многих вредных беспозвоночных и сами служат пищей другим организмам в цепях питания.

Земноводные земново́дные

(амфибии), класс позвоночных животных. Кожа голая, богата железами. Сердце с 2 предсердиями и 1 желудочком. Земноводные - первые позвоночные, перешедшие от водного к водно-наземному образу жизни. Личинки дышат жабрами, взрослые - лёгкими. Икру откладывают в воду, некоторые - живородящие. Развитие с превращением (метаморфоз). Температура тела непостоянная (гетеротермные животные). 3 современных отряда: безногие, хвостатые и бесхвостые; свыше 3400 видов. Большинство земноводных уничтожает вредителей лесного и сельского хозяйства. Ископаемые земноводные многочисленны, основная ветвь - лабиринтодонты. 41 вид и подвид в Красной книге МСОП.

ЗЕМНОВОДНЫЕЭнциклопедический словарь . 2009 .

Смотреть что такое "земноводные" в других словарях:

Земноводные … Орфографический словарь-справочник

Земноводные, или Амфибии Научная классификация … Википедия

Амфибии (Amphibia), класс наземных позвоночных, обычно сохраняющих в онтогенезе стадию водной личинки; б. или м. тесная связь с водной средой характерна для большинства видов 3. и во взрослом состоянии. 3. произошли от древних кистепёрых рыб в… … Биологический энциклопедический словарь

- (амфибии) класс позвоночных животных. Кожа голая, богата железами. Сердце с 2 предсердиями и 1 желудочком. Земноводные первые позвоночные, перешедшие от водного к водно наземному образу жизни. Личинки дышат жабрами, взрослые легкими. Икру… … Большой Энциклопедический словарь

ЗЕМНОВОДНЫЙ, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

- (или Амфибии, Amphibia) класс позвоночных, животныехолоднокровные (т. е. не имеющие постоянной температуры тела), с голойкожей по большей части без чешуй, дышащие во взрослом состоянии жабрамии легкими, или одними легкими (а также кожей), в… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Водная и наземная среды обитания имеют между собой существенные отличия. Поэтому смена среды, которая произошла у земноводных, привела к существенным изменениям в строении ряда систем органов.

Почему рыбы «вышли» на сушу? В то время появились растения, растущие над водой. На них обитали насекомые и их личинки, которыми могли питаться рыбы. Например, опавшими мертвыми насекомыми или личинками, обитающими в воде, или насекомыми на поверхности воды. Чем больше из воды может вынырнуть рыба, тем больше она будет сыта. Также возможно водоемы периодически пересыхали, и тем древним кистеперым рыбам надо было перебираться в соседний водоем. Таким образом, преимущество получали те из них, у кого это получалось, т. е. обладающие лучше развитыми легкими и конечностями.

Основные отличия между водой и воздухом связаны с плотностью этих сред и возможностью протекания физических и химических процессов. Вода – более плотное вещество, она обладает куда большей выталкивающей силой по сравнению с воздухом. Несмотря на то, что в воздухе больше кислорода, чем в воде, кислород может проникать в организм, если есть влага на поверхности тела, т. е. обменные реакции протекают только в растворах. Живой организм, обитающий на суше, сталкивается с двумя проблемами - невозможностью передвижения с помощью плавания и высыханием тела на воздухе.

Плавающие в толще воды рыбы имеют сжатое с боков тело. Благодаря такой форме они могут плавать изгибаясь. Однако у наземных животных тело больше сжато сверху вниз из-за силы тяжести. В таком случае использовать рычажные конечности для передвижения удобнее. Части таких конечностей могут сгибаться и выпрямляться относительно друг друга с помощью прикрепленных к ним мышц. У земноводных больше таких специализированных мышц, чем сегментированной мускулатуры.

В то же время на суше конечности служат не только для передвижения, но и для поддержания тела над землей. Чтобы конечности смогли удерживать вес тела, они должны быть соединены с чем-то прочным, а не просто заканчиваться в мягких тканях животного. Поэтому конечности земноводных, в отличие от плавников рыб, крепятся к позвоночнику с помощью хорошо развитых поясов конечностей.

Для уменьшения перемещения всего тела при исследовании окружающей среды у земноводных появилась шея.

Позвоночник земноводных в связи с приобретением им дополнительных функций стал более сложным. В нем выделяют шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой отделы.

В отличие от рыб у земноводных голая влажная кожа, в которой много капилляров. Благодаря этому амфибии могут осуществлять кожное дыхание, т. е. поглощать кислород из воздуха поверхностью кожи. Влажность кожи поддерживается специальными железами, вырабатывающими слизь.

Однако кожного дыхания недостаточно. Амфибии также получают кислород через стенки ротовой полости (которая у них достаточно большая) и через легкие. Личинки многих земноводных имеют жабры, которые у взрослых рассасываются. Вместо них из впячиваний стенки глотки образуются легкие, представляющие собой складчатые мешки. Внутри рта и легких всегда влажно.

Носовая полость у амфибий открывается не только наружу (как у рыб), но и в ротовую полость. Проникая через нее, воздух также увлажняется.

У рыб двухкамерное сердце, состоящее из одного предсердия и одного желудочка, один круг кровообращения. У земноводных сердце трехкамерное, состоящее из двух предсердий и одного желудочка. Такое строение обусловлено появлением легочного дыхания и необходимостью второго круга кровообращения.

Видимость в воздухе выше, чем в воде. Поэтому у земноводных лучше развиты органы зрения, они видят дальше рыб. Чтобы глаза не пересыхали появляются веки и мигательная перепонка.

У большинства земноводных нет боковой линии.

В воздухе звук распространяется хуже, чем в воде (из-за низкой плотности). Рыбам, чтобы слышать, было достаточно иметь только внутреннее ухо. У амфибий же появляется барабанная перепонка, способная улавливать колебания воздуха, а также косточки, передающие колебания перепонки внутреннему уху.

У амфибий появились слюнные железы, позволяющие смачивать пищу. Рыбам, обитающим в воде, они были не нужны.

Продукт выделения аммиак у рыб выделяется через жабры. У земноводных аммиак превращается в почках в мочевину, которая не является ядовитой.

У земноводных по сравнению с рыбами хуже развит мозжечок. Это связано с тем, что амфибиям незачем так сложно двигаться, как рыбам.