Социальная установка: понятие, структура, функции. Функции, структура и виды социальной установки

Формирование социальных установок Личности отвечает на вопрос: как усвоенный социальный опыт преломлен Личностью и конкретно проявляет себя в ее действиях и поступках?

Понятие, которое в определенной степени объясняет выбор мотива, есть понятие социальной установки.

Существует понятие установка и аттитюд - социальная установка.

Установка рассматривается общепсихологически - готовность сознания к определенной реакции, бессознательный феномен (Узнадзе).

В ней диспозиция рассматривается как комплекс склонностей, готовности к полному восприятию условий деятельности и к определенному поведению в этих условиях. В таком понимании она очень близка к понятию установки (аттитюду).

Названая диспозиционная концепция оценивает диспозиции личности как иерархически организованную систему с несколькими уровнями:

Первый (низший) - образуют элементарные фиксированные установки, без модальности (переживание «за» или «против») и когнитивных компонентов;

Второй - составляют социальные фиксированные установки, или аттитюды;

Третий - основывается на базовых социальных установках или общей направленности интересов личности на конкретную сферу социальной активности;

Четвертый (высший) - сказывается системой ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей.

Приведенная иерархическая система является результатом всего предыдущего опыта и влияния социальных условий. В ней на высших уровнях осуществляется общая саморегуляция поведения, нижние, являются относительно самостоятельными, они обеспечивают адаптацию личности по конкретным меняющимся условиям.

Преимущественно рассмотренная концепция является попыткой найти взаимосвязь между диспозицией, потребностями и ситуациями, которые тоже образуют иерархические системы. Вышеупомянутые исследователи (П. Шихирев и др.) обращают внимание на то, что нет большого различия между диспозициями у В. Ядова и позицией личности, которую предлагают они.

Объясняют это тем, что позиция и является системой взглядов, установок, представлений, ценностных ориентаций относительно условий собственной жизнедеятельности, которые реализуются в поведении личности. Интересным здесь является и то, что позиция - это собственное, субъективное отношение, связанное с оценкой окружающей действительности и выбору оптимального поведения.

В целом большинство авторов социальную установку рассматривают как устойчивое, фиксированное, ригидное образование личности, которое обеспечивает стабильность направленности ее деятельности, поведении, представлений о мире и самом себе.

Известно ряд теорий, где установки сами образуют структуру личности, а в других - социальные установки занимают лишь определенное место среди качественных уровней личностной иерархии.

К общим социально-психологических предпосылкам поведения личности в структуре межличностных и групповых отношений относятся:

Участники взаимодействия: субъект А (отдельный индивид или группа людей), наделенный определенной организацией и активностью в построении целесообразной системы коммуникативных действий; субъект Б - другой участник взаимодействия (индивидуальный или коллективный), на который направлено поведение;

Готовность к действию;

Коммуникативное действие, поступок;

Определенная коммуникативная программа (линия, стереотип) поведения и механизм оценки эффективности ее выполнения.

Своеобразие поведения человека зависит от характера его отношений с другим собеседником или группой, членом которой он является. На поведение также влияют групповые нормы и ценности, статусно-ролевые предписания.

Понимание конкретной личности как социально-психологического феномена требует рассмотрения поведения индивида как социальной по содержанию и психологической по форме, т.е. оно представляет собой общение и взаимодействие двух субъектов (коллективного или индивидуального), на основании определенных норм, интересов, установок, ценностей, личностных смыслов и мотивов.

В зависимости от ситуации выделяют различные типы поведения :

Вербальное (проявляется в языке);

Знаковое (реакция на знак);

Ролевое (соответствует требованиям, которые предъявляются к индивиду определенной ролью);

Поведение отклонение (противоречит принятым в обществе правовым, моральным, социальным и другим нормам).

Переоценка личностью своих коммуникативных возможностей, ослабление критичности в контроле за реализацией коммуникативной программы поведения, то есть неадекватность поведения негативно сказывается на межличностных и групповых отношениях, что может вызвать агрессию, депрессию, конфликт и т.п.

Поступок, то есть коммуникация опосредованная процессом общения и взаимодействия между людьми, является составной константой (основной единицей) социального поведения. В справочной литературе поступок характеризуется как акт нравственного самоопределения индивида, в котором он утверждает себя как личность в своем отношении к другим людям, группам общества.

В поступке человек, изменяя себя, меняет ситуацию и, таким образом, влияет на социальное окружение. Следовательно, можно утверждать, что поступок становится ведущим механизмом и движущей силой развития и саморазвития личности в социуме.

В. Роменец трактует поступок как наиболее яркий способ выражения человеческой деятельности, который, с одной стороны, вбирает в свое содержание особенности исторического уровня культуры человека, с другой - сам определяет эту культуру, являясь проявлением субъекта исторической деятельности.

Ученый определяет поступок ячейкой любой формы человеческой деятельности, и не только моральной. Поступок выражает любые отношения между личностью и материальным миром, он является способом личностного существования в мире.

По В. Роменцу, все, что есть в человеке и в человеческом мире, поступковый процесс и его результат. Поступок формирует существенное силы личности, ее активность и творчество во взаимодействии с миром.

Он открывает тайну этого мира в форме практического, научного, социально-политического и иного освоения. В таком понимании, как считает исследователь, поступок следует рассматривать как всеобщий философский принцип, который помогает истолковывать природу человека и мира в их познавательном и практическом аспектах.

В своей ведущей определенности поступок является коммуникативным актом, осуществляется между личностью и материальным миром. Именно поступковая коммуникация предполагает личностное выделение человека из мира. По мнению ученого, такую коммуникацию можно понимать как связь, переход информации между личностью и внешним миром, как их объединение, цель утверждения личности в материальном мире, нахождение опоры для этого утверждения.

В. Роменец выделяет следующие моменты поступка:

Ситуация (совокупность мировых событий, что определяется, освещается личностью и одновременно не определяется ею, потому что существует вне ее как неизвестный, неосвоенный материальный мир);

Мотивация (направленное напряжение сосуществования личностного и материального миров, которое определяется ситуацией и проявляется в поезде к коммуникации с материальным миром);

Поступковый акт и его последействия (реальный взаимный переход первых двух моментов и как результат поступка - событие).

Личность как определенный социально-психологический тип может иметь несколько стереотипов поведения. Вместе с тем социальная группа, членом которой индивид является, также продуцирует варианты социально-психологических линий поведения, которые зависят от членов группы, ее нормативных требований.

Нормативная регуляция поведения имеет целью предписание при соответствующей ситуации определенного типа поведения, способа достижения цели, реализации намерений и т.п., а также оценки поведения в соответствии с этими нормами.

Соответственно «задаются» форма и характер отношений. Что касается норм, то они имеют социокультурное и этнопсихологические окраски, т.е. определяются обществом, его политико-экономической практикой (социальные нормы определяют эталон - мерило, образец, с которым личность соотносит свои поступки, на основе которого обосновывает свои действия, оценивает поведение других), и базируются на культурно-исторических и национально-психологических традициях конкретных групп людей.

Культура отдельного человека основывается на его способности ориентироваться не на внешние, а на внутренние нормы, которые, в свою очередь, вырабатываются индивидом в процессе усвоения заданных извне социальных и культурных норм.

Человек по-разному входит в группу и вхождение личности социализируется в ней. Зависит это от многих факторов объективного и субъективного характера: состав группы, ее направленности, времени пребывания индивида в ней, индивидуальных особенностей членов сообщества и др.

В обобщенном виде А. Петровский выделил и сформулировал основные фазы, свидетельствующие о процессе вхождения индивида к относительно стабильной социальной среде и развития и становления в ней.

Во время первой фазы (адаптации) личность до того, как проявить свою индивидуальность, активно усваивает те нормы и ценности, которые действуют в сообществе. У индивида как члена группы возникает объективная необходимость «быть таким, как все», что достигается за счет определенного его уподобления другим членам группы. Если индивиду не удастся преодолеть трудности адаптационного периода (дезадаптации), у него могут формироваться качества конформности, неуверенности и зависимости.

В ходе второй фазы (индивидуализации) человек пытается максимально себя проявить как личность, в связи, с чем происходит активный поиск средств и способов для определения своей индивидуальности, ее фиксации. Следовательно, эта фаза порождается противоречиями, которые обостряются между необходимостью «быть таким, как все» и попыткой индивида к максимальной персонализации. Если же на этапе индивидуализации человек не встречает поддержки и взаимопонимания (деиндивидуализация), то это вызывает агрессию, негативизм и т.д.

Третья фаза - интеграция (от лат. Integratio - восстановление, объединение) - предполагает формирование у индивида тех новообразований личности, которые отвечают необходимости и потребности группового развития и собственной потребности человека осуществлять определенный вклад в жизнь сообщества.

Таким образом, с одной стороны, эта фаза детерминированное противоречие между попытками индивида быть идеально представленным своими особенностями в группе, а с другой - потребностью сообщества принять, одобрить и культивировать лишь те его индивидуальные свойства, которые способствуют его развитию, а следовательно, и его самого как личности.

Если же противоречие не устранено, наступает фаза дезинтеграции, и, как следствие, или личность изолируется от группы или деградирует, или община вытесняет индивида из своей группировки.

В социальной психологии исследовано, что, когда человек испытывает на себе влияние достаточно большой социальной общности, в его психологии и поведении в большей степени проявляется то общее, что свойственно данной группе, чем то, что представляет собой его собственную индивидуальность.

Следствием этого является деиндивидуализация - потеря личностью самосознания, боязнь оценки.

Среди причин, которые приводят к тому, что человек перестает быть личностью, можно назвать следующие:

Анонимность индивида в группе;

Высокий уровень эмоциональной возбудимости;

Сосредоточенность человека не на собственном поведении, а на том, что происходит вокруг;

Высокая сплоченность группы, в которой оказался индивид, ее единство;

Снижение уровня самосознания и самоконтроля человека.

Деиндивидуализация проявляется в импульсивном поведении, повышающейся чувствительности к внешним воздействиям, повышенной реактивности, неспособности управлять собственным поведением, занижением интереса к оценкам окружения, неспособности вдумчиво оценить и рационально планировать поведение.

Относительно проблемы интеграции личности в группу, то следует отметить, что личность может быть одновременно задействована в различных социальных сообществах и социальных институтах. Однако степень интегрированности в каждую из социальных групп различен.

Как уже отмечалось, интеграция предполагает составление, бесконфликтного отношения между индивидом и группой. Человек интегрирует социальные отношения и межличностные отношения, сложившиеся в ходе его взаимодействия, систему ценностей и норм, устойчивую систему связей индивидов.

Усвоенные ценности, нормы и связи проявляются в поведении личности. Сказанное позволяет выделить следующие уровни интеграции лица:

Интеграция индивида в социальные отношения, опосредованная видом деятельности;

Функциональная интеграция (социальные связи на статусно-ролевой и половом-ролевом уровне);

Нормативная интеграция (усвоения человеком морально-нормативных и других регуляторов) ;

Межличностная интеграция (личные отношения).

Пользуясь случаем, отметим, что на процесс интеграции человека в группе влияет ряд трудностей, связанных с социальными, социально-психологическими и психологическими факторами:

Неравенство социальных стартовых возможностей индивида (образование, культурное развитие, профессиональная подготовка и т.д.);

Коммуникативная неподготовленность (коммуникативная некомпетентность, неумение решать спорные вопросы, преодолевать психологические и социально-психологические барьеры и др.);

Индивидуальные свойства (пассивность, лень, потеря ощущения индивидом социальной реальности, завышенная или заниженная самооценка, деиндивидуализация т.п.).

В целом общая структура интегрированной личности может быть представлена единством таких компонентов: статусно-ролевая реализация личности, пол-ролевая дифференциация индивида, индивидуальные свойства личности (ценностно-смысловая сфера, потребность в социальных контактах и т. п.), стиль жизни и жизненный контроль индивида (стратегия жизни, смысл жизни, жизненные планы, цели, идеалы и др.).

С точки зрения поступкового направления в психологи (В. Роменец, В. Татенко и др.) вхождения личности в социальную группу можно рассматривать с позиции поступковой активности человека.

Сущность противоречия внешнего и внутреннего у поступка заключается в возможном расхождении между тем, как человек хотел совершить, и тем, как он действительно поступил, как он объясняет свой поступок и как его понимают другие.

Другая проблема - осознанность поступковой активности между ее «автором» и «исполнителем»: уровень осознания ситуации и мотива, действия и последействие может быть далеко не одинаковым у разных людей и даже у одного.

На этапе зарождения поступка и в процессе его осуществления сознательное, подсознательное, неосознанное и над сознательное активно взаимодействуют - когда синхронно, а когда вопреки друг другу. И это противоречие устанавливает пределы вознаграждения и ответственности человека за содеянное им.

Настоящий поступок характеризует также противоречие рациональное и эмоциональное. Решение противоречия между стремлением человека к универсальному выражению и возможности проявления его в определенной, индивидуализированой форме находит выход в перманентности поступковой активности, через переход от одного поступка в другое отношение к индивиду как к личности, как к цели, а не как к средству. Также предполагается, что другой - всегда ценность не меньше, чем ты сам. Итак, делая что-то, человек не должен ничего ждать взамен.

Чтобы признать то или иное действие поступком, недостаточно внешней оценки. Нужно, чтобы «автор» этого действия желал именно поступить, а не «выполнить заказ» извне, чтобы он сознавал и переживал ее именно как поступковое действие. Поскольку поступок предполагает взаимность, соучастие, то роли участников поступкового акта распределяются по-разному.

Во-первых, кто может быть инициатором поступка, а кто - его исполнителем, во-вторых, параллельность поступковых действий (поступковое соавторство); в-третьих, однонаправленной поступок: субъект А совершает действие, а субъект Б не отвечает.

При этом особую ценность представляют собой такие способы взаимодействия, которые основаны на взаимной поступковой активности, когда можно наблюдать своеобразный поступковый диалог, участники которого действуют друг относительно друга на основе чувства спонтанной взаимности.

Благодаря поступковой активности личность более или менее целенаправленно вносит свой вклад в развитие других людей, то есть совершает поступок ради развития, совершенствования. Поступковый потенциал человека по-разному распределяется в психосоциальном пространстве функций и ролей, которые играет человек в зависимости от субъективной значимости каждой из них в конкретной ситуации.

Один из разновидностей поступковой активности связан с развитием человека как биопсихосоциального существа. Речь идет о переходе от биологического уровня морализации до психического, а от него - к социальному как своеобразного поступка саморазвития.

В ситуации перехода от психофизического состояния сна до состояния бодрствования может идти речь о группе критериев, по которым различаются поступки: субъектность - объектность, активность - пассивность, сознание - неосознанность т.д.

Действие получает значение поступка, когда человек преодолевает себя, подчиняясь своим или общественным требованиям, чем сложнее это сделать, тем уровень поступка выше. Можно говорить об ожидаемых поступках, к совершению которых одобрительно относятся члены определенного сообщества, и о делах, которые обнаруживают противоречия человека с нормами и ценностями группы.

Что касается последних, то здесь возможна типология поступков, которые направлены на разрушение существующего и создания нового или предусматривают определенные варианты в зависимости от потребности, цели и т.д.

По характеру такие поступки делятся на эволюционные, реформативные и революционные, те, которые предусматривают «соратников», и те, которые осуществляются индивидуально. В зависимости от мотивации выделяют поступки, которые осуществляются по модели «здесь и теперь», «там и тогда». Поступки различаются и по критерию эффективности: чем больше риск и чем больше самоотверженность, тем весомее поступковый эффект, тем сильнее и глубже поступковое последействие.

Социальная установка - ориентация индивида на определенный социальный объект, выражающая предрасположенность действовать определенным образом в отношении этого объекта. Социальная установка превращается в активную деятельность под влиянием мотива.

Социальная установка (Д.Н. Узнадзе) - целостное динамическое состояние субъекта, состояние готовности к определенной активности, состояние, которое обусловливается двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей объективной ситуацией.

Основное положение социальной установки таково: возникновению сознательных психических процессов предшествует состояние, которое ни в какой степени нельзя считать непсихическим, только физиологическим состоянием. Это состояние мы называем установкой - готовностью к определённой активности, возникновение которой зависит от наличия следующих условий:

От потребности, актуально действующей в данном организме;

От объективной ситуации удовлетворения этой потребности.

Это - два необходимых и вполне достаточных условия для возникновения установки - вне потребности и объективной ситуации её удовлетворения никакая установка не может актуализироваться, и нет случая, чтобы для возникновения какой-нибудь установки было бы необходимо дополнительно ещё какое-нибудь новое условие.

Установка представляет собой первичное, целостное, недифференцированное состояние. Это не локальный процесс - для него скорее характерно состояние иррадиации и генерализации. Несмотря на это, основываясь на данных экспериментального исследования установки, мы имеем возможность характеризовать её с различных точек зрения.

Прежде всего, оказывается, что установка в начальной фазе обычно выявляется в форме диффузного, недифференцированного состояния и, чтобы получить определённо дифференцированную форму, становится необходимым прибегнуть к повторному воздействию ситуации. На той или иной ступени такого рода воздействия установка фиксируется, и отныне мы имеем дело с определённой формой фиксированной установки. Установка вырабатывается в результате воздействия на субъекта ситуаций, дифферентных в количественном или качественном отношениях, причём значительной разницы между ними не обнаруживается и закономерность активности установки в обоих случаях остаемся в существенных чертах одной и той же. Эта закономерность проявляется в различных направлениях, и она с разных сторон характеризует состояние установки субъекта. Мы видели, что фиксация установки, так же как и её дифференциация, реализуется не одинаково быстро (степень возбудимости установки). Мы видели также, что процесс затухания протекает с определённой закономерностью, он проходит ряд ступеней и только в результате этого достигает состояния ликвидации. Однако в данном случае выявляется и факт индивидуальных вариаций: с точки зрения полноты ликвидации различается установка статическая и динамическая и с точки зрения её постепенности - установка пластическая и грубая. Следует отметить, что и постоянство фиксированной установки не всегда одинаково: она по преимуществу лабильна или, наоборот, стабильна.

В 1942 г. М. Смитом была определена трехкомпонентная структура установки:

- Когнитивный компонент – осознание объекта социальной установки (на что направлена установка).

- Эмоциональный. компонент (аффективный) – оценка объекта установки на уровне симпатии и антипатии.

- Поведенческий компонент – последовательность поведения по отношению к объекту установки.

Если эти компоненты согласованы между собой, то установка будет выполнять регулирующую функцию.

А в случае рассогласования установочной системы, человек ведет себя по-разному, установка не будет выполнять регулирующую функцию.

В западной социальной психологии был введен термин «аттитюд», ему дали определение «состояние сознания индивида относительно некоторой ценности социального характера». Новое понятие социальной установки «аттитюд» спровоцировало бум исследований. Ученым (Тернстоуну) удалось научным путем определить функции аттитюдов:

1) приспособительная (адаптивная) - аттитюд направляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению его целей;

2) функция знания - аттитюд дает упрощенные указания относительно способа поведения по отношению к конкретному объекту;

3) функция выражения (функция саморегуляции) -аттитюд выступает как средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения, выражения себя как личности;

4) функция защиты

- аттитюд способствует разрешению внутренних конфликтов личности.

Источник: Узнадзе Д.Н., Психология установки, СПб, 2001 г., «Питер», с. 131-132.

13.Теория когнитивного диссонанса

Теория когнитивного диссонанса была предложена Леоном Фестингером в 1957 г. Она объясняет конфликтные ситуации, которые нередко возникают «в когнитивной структуре одного человека». Теория когнитивного диссонанса - одна из «теорий соответствия», основывающихся на приписывании личности стремления к связному и упорядоченному восприятию своего отношения к миру. Понятие «когнитивный диссонанс» впервые введено для объяснения изменений мнений, убеждений как способа устранения смысловых конфликтных ситуаций.

В теории когнитивного диссонанса логически противоречивым знаниям об одном и том же предмете приписывается статус мотивации , призванной обеспечить устранение возникающего при столкновении с противоречиями чувства дискомфорта за счёт изменения существовавших знаний или социальных установок. Считается, что существует комплекс знаний об объектах и людях, названный когнитивной системой, который может быть разной степени сложности, согласованности и взаимосвязанности. При этом сложность когнитивной системы зависит от количества и разнообразия включенных в неё знаний. По классическому определению Л. Фестингера, когнитивный диссонанс - это несоответствие между двумя когнитивными элементами (когнициями) - мыслями, опытом, информацией и т. д. - при котором отрицание одного элемента вытекает из существования другого, и связанное с этим несоответствием ощущение дискомфорта, иначе говоря, чувство дискомфорта возникает при столкновении в сознании логически противоречивых знаний об одном и том же явлении, событии, объекте. Теория когнитивного диссонанса характеризует способы устранения или сглаживания этих противоречий и описывает то, как это делает человек в типичных случаях.

Сам Фестингер начинает изложение своей теории с такого рассуждения: замечено, что люди стремятся к некоторой согласованности как желаемому внутреннему состоянию. Если возникает противоречие между тем, что человек знает, и тем, что он делает, то это противоречие стремятся как-то объяснить и, скорее всего, представить его как непротиворечие ради того, чтобы вновь достичь состояния внутренней когнитивной согласованности. Далее Фестингер предлагает заменить термины - «противоречие» на «диссонанс», а «согласованность» на «консонанс», поскольку эта последняя пара терминов кажется ему более «нейтральной», и теперь сформулировать основные положения теории.

Леон Фестингер формулирует две основные гипотезы своей теории :

1. В случае возникновения диссонанса индивид будет всеми силами стремиться снизить степень несоответствия между двумя своими установками, пытаясь достичь консонанса (соответствия). Это происходит вследствие того, что диссонанс рождает «психологический дискомфорт».

2. Вторая гипотеза, подчеркивая первую, говорит о том, что, стремясь снизить возникший дискомфорт, индивид будет стараться обходить стороной такие ситуации, в которых дискомфорт может усилиться.

Диссонанс может появиться по различным причинам:

1. Диссонанс может возникнуть по причине логической несовместимости . Если индивид полагает, что в ближайшем будущем человек высадится на Марс, но при этом считает, что люди до сих пор не в состоянии сделать космический корабль, пригодный для этой цели, то эти два знания являются диссонантными по отношению друг к другу. Отрицание содержания одного элемента следует из содержания другого элемента на основании элементарной логики.

2. Диссонанс может возникнуть по причине культурных обычаев . Если человек на официальном банкете берет рукой ножку цыпленка, знание того, что он делает, является диссонантным по отношению к знанию, определяющему правила формального этикета во время официального банкета. Диссонанс возникает по той простой причине, что именно данная культура определяет, что прилично, а что нет. В другой культуре эти два элемента могут и не быть диссонантными.

3. Диссонанс может возникать тогда, когда одно конкретное мнение входит в состав более общего мнения. Так, если человек - демократ, но на данных президентских выборах голосует за республиканского кандидата, когнитивные элементы, соответствующие этим двум наборам мнений, являются диссонантными по отношению друг к другу, потому что фраза «быть демократом» включает в себя, по определению, необходимость поддержания кандидатов демократической партии.

4. Диссонанс может возникать на основе прошлого опыта . Если человек попадает под дождь и, однако, надеется остаться сухим (не имея при себе зонта), то эти два знания будут диссонантными по отношению друг к другу, поскольку он знает из прошлого опыта, что нельзя остаться сухим, стоя под дождем. Если бы можно было представить себе человека, который никогда не попадал под дождь, то указанные знания не были бы диссонантными.

Существует три способа уменьшения диссонанса .

1. Изменение поведенческих элементов когнитивной структуры . Пример: человек собрался на пикник, но пошел дождь. Возникает диссонанс - несоответствие «представления о пикнике» и «знания о том, что плохая погода». Уменьшить диссонанс или даже воспрепятствовать ему можно, отказавшись от участия в пикнике. Здесь проявляется та двусмысленность, о которой речь шла выше. В общей форме данный способ уменьшения диссонанса определяется как изменение когнитивного элемента, относящегося к поведению (т.е. некоторого суждения, например: «я еду на пикник»), при изложении же примера фигурирует уже не просто изменение элемента когнитивной структуры, но изменение реального поведения, рекомендация определенного действия- остаться дома. Складывается впечатление, что диссонанс выступает здесь как мотивирующий фактор поведения, но, строго говоря, аргумент к поведению здесь не вполне законен: ведь речь - в теоретическом плане - постоянно идет о несоответствиях между двумя элементами знания (или мнениями, или убеждениями), т.е. двумя когнитивными элементами. Поэтому, с точки зрения общих принципов теории, более точна формулировка, гласящая, что уменьшить диссонанс можно, изменив один из когнитивных элементов, следовательно, исключив из когнитивной структуры утверждение «я еду на пикник», заменив его другим суждением - «я не еду на пикник». Здесь относительно реального поведения просто ничего не говорится, что вполне «законно», если оставаться в пределах предложенной теоретической схемы. Конечно, следует предположить, что вслед за изменением когниций наступит изменение поведения, но связь между этими двумя этапами еще нужно исследовать. В соответствии же со строгим определением сущности диссонанса надо признать, что он выступает вовсе не как фактор, мотивирующий поведение, но лишь как фактор, мотивирующий изменения в когнитивной структуре. Особенно отчетливо это проявляется, когда рассматривается второй способ уменьшения диссонанса.

2. Изменение когнитивных элементов, относящихся к среде. Пример: человек купил автомобиль, но он желтого цвета, и друзья пренебрежительно называют его «лимон». В когнитивной структуре купившего возникает диссонанс между осознанием факта приобретения дорогой вещи и отсутствием удовлетворения, вызванным насмешками. «Мнение друзей» в данном случае - «элемент среды». Как изменить этот когнитивный элемент? Рекомендация формулируется так: нужно убедить (выделено нами. - Авт.) друзей, что автомобиль - совершенство. Как видно, это не изменение среды как таковой (собственно, когнитивистская позиция здесь присутствует уже при самом определении «среды» как некоего когнитивного образования - совокупности мнений, убеждений и др.), т.е. отнюдь не поведенческая активность, а противопоставление мнения мнению, переделывание мнения, т.е. известная активность только в области когнитивной сферы.

3. Добавление в когнитивную структуру новых элементов, лишь таких, которые способствуют уменьшению диссонанса. Обычно здесь вновь используется пример с курильщиком, который не бросает курить (не изменяет когниций, относящиеся к поведению), не может изменить когниций, относящиеся к среде (не может замолчать научные статьи, направленные против курения, «страшные» рассказы очевидцев), и тогда начинает подбирать специфическую информацию: например, о пользе фильтра в сигаретах, о том, что такой-то курит двадцать лет, а вон какой здоровяк, и т.д. Феномен, описанный здесь Фестингером, вообще говоря, известен в психологии под названием «селективная экспозиция» и может быть рассмотрен как фактор, мотивирующий лишь определенную «когнитивную» активность. Поэтому нельзя переоценивать того упоминания о мотивирующей роли диссонанса, которое мы находим в теории Фестингера.

Аттитюд есть, вероятно, наиболее характерная и незаменимая концепция в современной американской социальной психологии

Г. Олпорт

Наше самосознание устроено таким образом, что невольно мы оцениваем все, с чем сталкиваемся в жизни, начиная от еды и кончая действиями политиков. Ничто не оставляет нас равнодушными, по каждому вопросу у нас есть свое мнение и своя позиция. Однако каким образом оно появляется и как формируется?

Социальные психологи давно заинтересовались реакциями людей и их отношением к предметам, явлениям и другим людям. В 1918 г. американский и польский исследователи У. Томас (W. Thomas) и Ф. Знанецкий (F. Znaniecki) назвали это отношение аттитюдом (attitude). Они изучали эмигрантов из Польши по их письмам на родину. Ученые установили, что в том случае, если переселенцы расценивали свою жизнь в Америке как временное пребывание с целью заработка, то трудно адаптировались, медленно осваивали язык и культуру страны. Но если эмигранты считали, что они переехали в Америку навсегда, то все процессы адаптации шли значительно быстрее и эффективнее. Это дало основание ученым выделить понятие attitude как отношение к своему положению в новой стране, к своим задачам на новом месте и к другим людям.

Существует множество определений термина «аттитюд», но в большинстве из них отмечается, что люди склонны оценивать различные аспекты социального мира и относиться к ним определенным образом. В российской психологической литературе «аттитюд» переводится как «социальная установка». Несмотря на всю неточность и даже неадекватность данного термина, противоречащего смыслу аттитюдных феноменов, в России он используется до сих пор. И на сегодняшний день это устоявшийся термин со значительной исследовательской традицией. Попытка социолога В. А. Ядова обозначить аттитюды более точным по смыслу термином «позиция», к сожалению, большого распространения не получила, поскольку позиции в отечественной науке устойчиво связаны с мировоззрением, которое составляет только часть аттитюдов. Поэтому мы будем использовать как термин «социальная установка», так и «аттитюд», подразумевая одно и то же – оценочное отношение к практически любому аспекту социального мира.

7.1. О природе установок-аттитюдов

Аттитюды близки по своему психологическому содержанию к ценностям, которые рассматривались в предыдущей главе. И те и другие воздействуют на поведение людей. В то же время эти понятия следует различать. Нам предстоит развести их, так как даже в используемых словах – ценности и оценочные отношения – присутствует корень цена. Отличать одно от другого необходимо еще и потому, что аттитюды и ценности оказывают разное воздействие на поведение людей.

Ценности присутствуют в человеческом сознании как сформированные в обществе и социально одобряемые оценки жизненных целей и способов их достижения. Они осознаются людьми как нечто устойчивое, постоянное, освященное традицией и мало подверженное изменениям. Если говорить об их влиянии на поведение индивида, то они скорее выполняют роль долговременной стратегии, некоего общего жизненного руководства, чем непосредственного фактора, который воздействует на конкретные поступки людей. Ценности – это «несущая опора» морально-регулятивных норм человеческого поведения. Усвоенные в процессе жизнедеятельности ценности слабо подвержены изменениям.

Аттитюды охватывают гораздо более широкий класс явлений, они индивидуализированы и часто оказывают влияние на конкретное поведение человека. Под влиянием аттитюда мы покупаем в магазине понравившийся чайник, делаем свой выбор на референдуме, заводим долговременные отношения (на основании впечатления от первой встречи). В отличие от ценностей аттитюды осознаются как оценивающие образования, но менее стойкие, подверженные изменениям. Нам может приглянуться другой чайник, дополнительная информация может изменить наше мнение по поводу референдума, а с предполагаемым супругом можно расстаться навсегда.

Аттитюд – это такое отношение, о котором человек может сказать, что у него нет готового мнения, нет достаточной информации, чтобы вынести свое суждение. И наоборот, мы можем бездумно присоединиться к вычитанным в книгах мыслям, навязанным рекламой впечатлениям, к мнениям, высказанным в информационных программах. Большинство из нас именно так и поступает, поскольку в современном мире человеку трудно не знать мнения других по самым важным для него вопросам. И только в редких случаях человек задумывается, пытается сформировать собственное отношение к тому или иному предмету. Именно связь с реальным поведением людей и подверженность изменениям сделали аттитюды столь популярным предметом исследования в социальной психологии. Ведь недаром значительная часть социальных психологов считает, что предметом исследования в нашей науке является влияние на установки, убеждения и поступки человека.

Важная особенность аттитюдов – их многогранность. Они могут одновременно представлять эмоции и чувства, знания и мнения, а также поведенческие реакции или намерения действовать определенным образом. Эта связь между ментальными структурами человека и его реальными действиями сразу же выдвинула аттитюды в первый ряд исследовательских задач. Менее чем через 20 лет после появления нового термина в середине 1930-х гг. Г. Олпорт на основании обобщения 16 разных определений аттитюда смог дать свое:

Аттитюд – это состояние нервно-психической готовности, организованное на основе опыта и оказывающее направляющее или динамическое влияние на реакции индивида на все объекты, с которыми он сталкивается.

Современные ученые обращают внимание на то, что данное определение скорее относится к области общей психологии, чем социальной, так как в нем отсутствует важнейшая составляющая – воздействие социального окружения и влияние той ситуации, в которой находится индивид. Поэтому сегодня, с одной стороны, в науке присутствует огромное количество исследований аттитюда и методов его изучения, а с другой – не менее впечатляющий разнобой в определении этого понятия. На данное обстоятельство обратила внимание французская исследовательница Жермен де Монмолен (de Montmollin). Она утверждает, что условия и процессы изменения установок изучаются много и серьезно, но что именно собой представляет аттитюд, остается неизвестным и, кажется, не имеет особого значения (113, с. 101).

Совершенно очевидно, что аттитюды связаны с внутренними психическими процессами, но их влияние на конкретное поведение человека различно. Оно детерминировано предметом аттитюда. Когда мы хотим обосновать свое отношение к чему-либо, мы чаще всего прибегаем к ценностным суждениям, говоря о предмете так: «Он, по-моему, хороший, еще не старый и выглядит прилично». Так можно сказать о человеке, автомобиле, собаке, компьютере и т. д. Иными словами, любой объект и явление социального мира становятся предметом аттитюда. Имплицитно нам ясно, что между нашим отношение к домашним любимцам или сорту хлеба и нашим отношением к политической партии или вопросам планирования семьи есть значительное различие в части содержания используемых ментальных структур. Но и то и другое связывают с аттитюдом. Поэтому большинство психологов сходятся на следующем его понимании:

Аттитюд – это оценивающее отношение, или психологическая тенденция, с которой оцениваются качественно особые сущности. Они содержат позитивную или негативную реакцию на что-либо, определенную степень одобрения или неодобрения.

Социальные установки часто функционируют как схемы, или когнитивные структуры, содержащие и организующие информацию об определенных понятиях, ситуациях и событиях. Именно содержание социальных установок людей способно объяснить их политические предпочтения при выборе кандидатов на высшие государственные должности, привлекательность тех или иных идей, значимость фигуры того или иного лидера. Начиная с 20-х гг. XX в. в американской социальной психологии были проведены тысячи исследований по разным аспектам влияния отношений на конкретное поведение людей в разных ситуациях в зависимости от возраста, пола, образования, национальности, вероисповедания, а также с учетом множества других переменных.

Феномен аттитюда стал центральным понятием в социальной психологии и изучался в рамках различных научных направлений. В бихевиоризме установка рассматривается как имплицитная, опосредующая реакция – гипотетическая конструкция или промежуточная переменная между объективным стимулом и внешней реакцией.

В рамках когнитивной психологии изучается внутренняя когнитивная структура аттитюда. Так, согласно определению М. Рокича, социальная установка – это относительно устойчивая во времени система взглядов, представлений об объекте или ситуации, предрасполагающая к определенной реакции. По мнению С. Аша, установка – это организация опыта и знаний, связанных с данным объектом; иерархически организованная структура, части которой функционируют в соответствии с их местом в общей структуре. Согласно когнитивизму роль установки состоит в опосредовании вновь поступающей информации. В сложившейся когнитивной структуре сознания (система знаний) аттитюды энергетически «заряжаются» и создают динамику развития личности.

В психоанализе 3. Фрейд выдвинул тезис о том, что установка не имеет собственного энергетического заряда, но может регулировать уже имеющуюся психоэнергетику. Установка выполняет особую роль, она способствует как возникновению напряженности отдельных мотивов, так и разрешению особых конфликтов между мотивами.

В символическом интеракционизме понятие установки рассматривается как механизм формирования «Я-концепции», которая складывается на основе интернализации установок других людей. Установка человека по отношению к самому себе является общей устойчивой системой координат, вокруг которой размещаются все остальные установки. Г. Келман (Н. Kelman, 1968) выявил наличие трех процессов, способствующих этой устойчивости: подчинение, идентификация, интернализация. Подчинение – это процесс, при котором установка сохраняется под влиянием внешнего контроля. Идентификация – это процесс, направленный на поддержание социальных связей. Интернализация придает устойчивость установке и объясняется тем, что сам объект установки имеет для индивида личное значение, независимо от внешнего контроля или одобрения со стороны общества (210, с. 105-107).

Говоря же о соотношении ценностей и аттитюдов, можно сказать, что ценности носят более стабильный характер и обусловлены культурой того социума, в котором живет индивид. Аттитюды же – это результат психологических процессов развития личности, истории ее жизненного пути и тех социальных ситуаций, с которыми она сталкивалась. Подверженность аттитюдов довольно быстрым изменениям является важным аспектом. Если ценности практически не меняются, меняется только их приоритетность по мере социального развития, то изменение аттитюдов было предметом почти всех исследований последних лет. В современном мире средства массовой информации и реклама почти не оставляют индивиду места для вынесения собственного суждения, потому что нам постоянно рассказывают, что думают другие люди по поводу большинства вопросов. Навязывание чужого мнения требует от нас внимания, разборчивости и ответственности при принятии решений.

7.2. Особенности формирования установок

Совершенно очевидно, что большую роль в формировании системы отношений имеет социальный опыт. Нам могут нравиться или не нравиться политики, актеры, модные диеты, лекарственные препараты, которые рекламируют по телевидению, или вид целующихся пар в общественных местах. Так или иначе, но большинство наших оценочных отношений мы приобретаем в течение всей жизни. Поэтому социальные установки можно считать приобретенными.

Вместе с тем в последние годы социальные психологи обратились и к изучению генетических факторов, которые могут воздействовать на содержание аттитюдов. Например, сравнивались аттитюды однояйцовых близнецов, которые воспитывались врозь. Похожесть их отношений, совпадение большинства аттитюдов свидетельствуют о том, что генетика оказывает воздействие на формирование системы социальных установок (34, с. 183).

Система отношений человека к другим людям, предметам и явлениям строится на чувствах, знаниях, привычном поведении и зависит от генетических факторов. Нам нравятся или не нравятся те или иные люди и предметы, но мы не всегда можем внятно объяснить, почему. Даже в том случае, когда на рациональном уровне мы считаем кандидатуру политического деятеля на высокий пост не вполне подходящей, она нам от этого не нравится меньше. Это привело американских психологов к мысли, что люди скорее голосуют сердцем, а не разумом. Их больше волнуют чувства, которые они испытывают к кандидату, а не знание о том, какую политику данный кандидат собирается проводить. По оценке ученых, примерно треть электората фактически ничего не знает о конкретных политиках, но тем не менее испытывает к ним сильные чувства! (12, с. 218). В России этот процент может быть еще выше, а эмоциональный выбор делается еще чаще, чем в США.

Самые сильные эмоции у людей вызывают темы, не рекомендуемые этикетом для обсуждения за столом, а именно политика, секс и религия. Именно в этих областях установки основаны на человеческих эмоциях. В таком случае аттитюды формируются под воздействием ценностей, моральных и религиозных убеждений, которые присутствуют в семье, обсуждаются в школах, произносятся с экрана телевизора.

Кроме того, эмоциональные реакции на вкус, цвет, запах и внешний вид также могут воздействовать на формирование отношений. Большинству людей приятен вид украшенного кремовыми розочками торта, несмотря на содержащееся в нем катастрофическое количество жира и сахара. Торт и запах ванили напоминает о дне рождения в детстве, об атмосфере праздника, о приятном ожидании подарков, прихода гостей. В психологии это явление называют классическим обусловливанием.

Классическое обусловливание – это эмоциональная реакция на нейтральный стимул, который длительно сопутствовал значимым для личности событиям, явлениям, предметам или людям, в результате чего приобрел их эмоциональные качества.

Такие эмоциональные значения имеют для нас запах елки, вид бутылки шампанского или крашеных яиц, звуки знакомой музыки. У политических деятелей в качестве классического обусловливания может использоваться удачно выбранный образ, характерные словечки и выражения, манера говорить и т. д. Важно заметить, что классическое обусловливание может действовать подсознательно, что часто используется в информационных и публицистических программах.

Приведем одно исследование, в котором изучалось подсознательное обусловливание. Студентам предлагались для просмотра фотографии незнакомого человека, который занимался повседневными делами: делал покупки в магазине или шел по улице. Во время просмотра буквально на мгновение появлялись другие фотографии, о которых было известно, что они обязательно вызовут либо позитивную, либо негативную реакцию. Причем их появление было настолько кратким, что участники эксперимента не успевали их замечать. Результаты показали, что люди не обратили внимания на использование дополнительных фотографий. Тем не менее эти фотографии (смеющиеся молодожены и вид открытой операции на сердце) повлияли на оценочное суждение и формирование отношения участников эксперимента к незнакомцу. Те, кому показывали «приятные» фотографии, выражали более благоприятные суждения о незнакомце. Те, кто видел «неприятные» фотографии, высказывали неблагоприятные суждения. Данные исследования показали, что на аттитюды могут оказывать влияние подсознательные факторы.

Инструментальное, или оперантное, обусловливание является другим видом реакции. Оно также начинает формироваться в детском возрасте. Каждый из нас хотя бы раз встречал эдакого «маленького мудреца», который рассуждает и говорит подобно взрослому. Такое поведение всегда вызывает умиление и восторг взрослых, одобрительные улыбки родителей. Ребенок, стремясь получить похвалу, выражает взрослые мысли, которые фактически представляют собой взгляды семьи на те или иные явления и предметы: например, что «Тойота» гораздо экономичнее «Форда», а парламентская республика лучше, чем президентская, поскольку ей меньше угрожает вырождение в диктатуру. На самом деле ребенок ничего этого не знает, он заимствует слова и установки взрослых, которые играют активную роль в формировании детских представлений и системы оценочных суждений.

Инструментальное обусловливание – это процесс, в ходе которого люди по собственной воле совершают определенные поступки в зависимости от ожидаемого вознаграждения или наказания.

Инструментальные установки можно назвать заимствованными, поскольку они формируются под воздействием ситуаций родительского одобрения или неодобрения. Таким образом детям дают понять, что можно и нельзя. Это важный аспект воспитания, так как поступки, которые приводят к положительным результатам, хочется повторять снова и снова. Награждая детей улыбкой, похвалой или одобрительным восклицанием, мы играем активную роль в формировании детских социальных установок, системы отношений к различным объектам социального мира.

Еще одним механизмом формирования установок является подражание, которое связано с тем, что все мы учимся себя вести на примерах. Этот принцип работает и тогда, когда родители не ставят перед собой цели передать детям определенные взгляды. Наблюдая за действиями окружающих, мы перенимаем формы поведения, мысли и чувства, высказанные и выраженные по тому или иному поводу, даже в том случае, если они не были предназначены для детских ушей. Дети подражают родителям чаще, чем хотелось бы последним. Так, можно запрещать детям курить, но вид курящих родителей или других значимых взрослых может сформировать положительное отношение к курению.

Многие аттитюды формируются в процессе социального научения, сознательно или подсознательно. Но это не единственный путь. К механизмам формирования аттитюдов следует отнести и социальное сравнение – тенденцию сравнивать себя с другими людьми в целях определения правильности или неправильности своих мыслей, чувств и поступков. В зависимости от того, насколько наши взгляды на социальную реальность согласуются со взглядами других людей, мы делаем вывод о точности наших идей и установок. Причем механизм социального сравнения работает в зависимости от ситуации, в которой происходит оценка. Чаще всего наши отношения формируются на основе непосредственного опыта и влияют на наше поведение гораздо сильнее, чем установки, сложившиеся на основе информационных источников. Они легче вызываются в памяти, и это усиливает их влияние на поведение.

Таким образом, аттитюды могут формироваться через процедуры классического, инструментального и подсознательного обусловливания, а также путем подражания и социального сравнения.

7.5.2. Мотивы обработки сообщений

Социальные психологи при изучении мотивации обработки сообщений пришли к выводу, что люди, затрачивающие время на обработку сообщений, мотивированы точностью, защитой и взаимностью. Попробуем пояснить это положение.

Мотивация точности суждений. Чаще всего человек обдумывает приведенные в сообщении аргументы из желания составить более точное представление о том, как следует относиться к тому или иному факту, явлению, политической идее или политику. Это бывает особенно важно, когда информация имеет прямое отношение к человеку, когда он лично вовлечен в процесс. Только будучи сильно заинтересованным, человек делает усилия по критическому оцениванию аргументов, содержащихся в сообщении. При низкой вовлеченности, когда тема сообщения не важна и не близка, человек полагается на побочные признаки, которые называются эвристической обработкой информации. На этой личной вовлеченности был построен эксперимент Р. Петти, Д. Качиоппо и Р. Голдмана (1981) в одном из колледжей. Студентов информировали об изменении экзаменационной системы. Их разделили на четыре группы. Первой группе сообщили сильные аргументы (изменения приведут к лучшему трудоустройству) и сформировали сильную вовлеченность (новая система будет вводиться немедленно). Второй группе предъявили сильные аргументы, но сформировали слабую вовлеченность (новая система будет введена в ближайшие 10 лет). У третьей группы были слабые аргументы (необходимо поддерживать древнегреческие традиции образования), но сильная вовлеченность (новая система будет вводиться немедленно). Четвертая группа получила слабые аргументы и слабую вовлеченность. Петти и коллеги предсказывали, что качество аргументов должно оказывать более сильное воздействие на испытуемых с высокой, а не с низкой вовлеченностью (если новые экзамены нужно сдавать завтра, то это имеет личное значение для студента). Однако важным фактором оказалось доверие к источнику информации (уважаемый профессор или старшеклассник). Высокое доверие к источнику информации увеличивает вовлеченность человека. Полученные результаты полностью подтвердили прогнозы исследователей. Мотивация точности предъявляемого знания работает в том случае, когда информация касается реципиента лично, затрагивает его интересы в данный момент, а не в отдаленном будущем (12, с. 228).

Мотивация защиты. Мотивация включается, если человек хочет сохранить собственные установки при столкновении с сильными аргументами. Это происходит в тех случаях, когда:

– прямо высказывается неодобрение нашей позиции или позиции группы, с которой мы себя идентифицируем. (Например, итальянский премьер С. Берлускони назвал идиотами тех, кто собирается голосовать за его соперника в апреле 2006 г. Высказывание ему дорого обошлось – выборы были проиграны.)

– сообщение ставит под сомнение установку, которая выполняет функцию самоопределения или отражает основные ценности;

– окружающие ставят под сомнение или угрожают нашей личной свободе, что немедленно вызывает ответную реакцию;

– окружающие ставят под сомнение наши стремления, надежды и желания, например желание стать актрисой;

– окружающим свойственна замкнутость, догматизм и закрытость новому опыту. Результаты целого ряда исследований показывают, что в ситуациях, когда что-то угрожает значимым для нас убеждениям, мы используем любые имеющиеся в нашем распоряжении виды защиты, чтобы сохранить свои взгляды независимо от того, какие аргументы против них нам предъявляются. Так, студенты, участвовавшие в эксперименте, возражали против письменных экзаменов, а когда им говорили, что большинство поддержало это предложение, они делали вывод о пристрастности голосования. Это очень напоминает ситуацию после парламентских выборов, когда проигравшие партии обвиняют избирательные комиссии в недобросовестном подсчете голосов.

Мотивация взаимности. Мотивация взаимности сосредоточена в сфере межличностных отношений и может быть важным фактором убеждения в процессе изменения установок. Взаимность – важный принцип межличностных отношений. Нам нравятся те, кому нравимся мы, мы сотрудничаем с теми, кто сотрудничает с нами, мы помогаем тем, кто помогает нам, и нападаем на тех, кто агрессивно к нам настроен. Это дало психологам основание предположить, что взаимность может играть роль и в процессе убеждения. Результаты подтвердили правильность данного предположения. Следовательно, мы можем изменить свое отношение к чему-либо или кому-либо в ответ на убеждающее воздействие тех людей, которые ранее изменили свои взгляды, согласившись с нашими аргументами. Этот важный принцип был подтвержден подробным исследованием Р. Чалдини (1992). Можно сказать, что взаимность играет в некоторых случаях, когда нужно изменить установки партнеров, главную роль.

7.5.3. Убеждающая коммуникация и Йельский метод изменения установок

За последние полвека в американской социальной психологии была проделана огромная работа по выяснению того, что делает убеждающую коммуникацию эффективной. Найденные закономерности используются и в нашей стране.

Эта работа начиналась в годы Второй мировой войны и ставила своей целью поднять боевой дух американских солдат. Направление исследований было определено еще Аристотелем, который в своей книге «Риторика» писал о том, что «словесные убеждения есть трех видов. Первый вид зависит от личности говорящего; второй состоит в том, чтобы создать определенное настроение у аудитории, третье, или видимое, доказательство содержится в словах самой речи». Значительных результатов удалось достичь М. Шерифу и К. Ховланду (Hovland, 1961), которые провели множество экспериментов и выяснили условия, при которых на людей можно повлиять посредством убеждающих коммуникаций. Следуя аристотелевским принципам, исследователи изучили вопрос: «кто, что и кому говорит». Психологи проанализировали источник коммуникации (например, насколько привлекательным или компетентным кажется говорящий), саму коммуникацию (например, качество аргументов, представляет ли говорящий обе стороны проблемы или нет) и характер аудитории (какие методы срабатывают во враждебной или дружески настроенной аудитории).

Эффективность убеждающих коммуникаций зависит от того, кто говорит, что говорит и кому говорят.

Так как эти исследования проводились в основном в Йельском университете, то данный подход к изучению убеждающих коммуникаций стал называться Йельским методом изменения установок.

Йельский метод изменения установок – это изучение условий, при которых люди, скорее всего, изменят свои установки в ответ на убеждающее сообщение при соблюдении определенных условий, относящихся к источнику и характеру коммуникации и аудитории.

Здесь уместно вспомнить о когнитивных моделях, которые мы рассматривали в предыдущем параграфе, потому что Йельский метод изменения установок предполагает два пути, с помощью которых убеждающие коммуникации могут быть эффективными. При центральном пути убеждения человек желает и способен прислушиваться к аргументам, а при периферийном – человек не обращает внимания на аргументы, а поддается влиянию поверхностных характеристик.

Йельский метод изменения установок.

КТО: источник коммуникации.

Люди, заслуживающие доверия (компетентные), убеждают больше, чем те, кому не хватает надежности.

Привлекательные люди, которые обладают соответствующими физическими или личностными свойствами, убеждают больше, чем непривлекательные.

ЧТО: характер коммуникации.

Людей больше убеждают сообщения, которые не кажутся специально предназначенными для того, чтобы влиять на них. Можно предоставить одностороннюю информацию (то есть такую, которая аргументирует только выгодную вам позицию) или двустороннюю информацию (ту, которая приводит аргументы «за» и «против» вашей позиции). В целом двусторонние сообщения действуют лучше, если вы готовы опровергнуть аргументы противоположной стороны.

Хорошо работает уже известная информация, которая подается под новым углом зрения или в новой интерпретации. Это заставляет слушателя задуматься над давно известными фактами и самому принять решение.

Особенное воздействие новая информация о давно известных фактах имеет в случае последующего группового обсуждения.

Лучше убеждает та информация, которая направлена на поиск согласия и устранение противоречий, чем информация, которая направлена на поиск различий и несогласованностей.

Лучше произносить вашу речь до или после того, как кто-то высказывает возражения? Если оба сообщения идут подряд друг за другом и есть небольшой промежуток времени, прежде чем человек может что-то решить, то лучше произнести ваши слова вначале. В этих условиях, вероятно, возникает эффект первичности, когда наибольшее воздействие оказывает сообщение, которое человек слышит первым. Если между сообщениями возникает пауза и слушатель может принять решение сразу после того, как услышит второе сообщение, то лучше, если информация, которую вы хотите передать, будет в конце. В этих условиях, вероятно, срабатывает эффект новизны, когда люди лучше помнят вторую речь, чем первую.

КОМУ: характер аудитории.

Аудитория, которая приведена в растерянность во время убеждающей коммуникации, часто будет более внушаемой, нежели аудитория, в которой этого нет.

Люди с низким интеллектуальным уровнем более внушаемы, чем интеллектуалы; люди с умеренной самооценкой – больше, чем люди с низкой или высокой самооценкой.

Человек особенно легко поддается изменению установок в восприимчивом возрасте 18-25 лет. В более юном или более зрелом возрасте установки людей достаточно стабильны и устойчивы к изменениям (12, с. 226).

Завершая проблему изменения установок, обращаем внимание и на следующее обстоятельство: люди, чьи установки базируются на анализе аргументов, скорее всего, со временем сохранят свою установку и будут более устойчивы к контраргументам, чем люди, чьи установки основаны на периферийных сигналах.

Исследование системы отношений личности, аттитюдов, социальных установок и социальных представлений является одной из ведущих тем в социальной психологии. Это обусловлено тем, что все они связаны с поведением человека, а в определенных ситуациях имеют прогностическую ценность, позволяя предсказывать конкретные поступки людей, групп и сообществ. Вместе с тем история исследования аттитюдов говорит о том, что это понятие включает в себя довольно широкий класс явлений, которые близки по своему содержанию к ценностям и социальным представлениям, но им не идентичны.

Так же как и ценности, отношения человека к предметам, явлениям и другим людям связаны с его системой ценностных суждений. Однако если система ценностей выполняет роль стратегических целей при определении возможного поведения человека, то аттитюды формируются в течение жизни и являются тем тактическим инструментом, который направляет конкретные поступки человека.

Аттитюд как отношение, будучи длительной, но подверженной изменениям оценкой предметов, людей и явлений, имеет трехкомпонентную структуру, которая включает эмоциональный, когнитивный и конативный компоненты. Аттитюды с эмоциональной основой строятся на чувствах и эмоциях человека и обладают значительной устойчивостью. Когнитивные установки основаны на представлениях людей о свойствах объекта. Поэтому изменение знаний об объекте может привести к изменению установки.

Процесс формирования системы аттитюдов начинается в детском возрасте, развивается и изменяется на протяжении всей жизни. Аттитюды могут формироваться с помощью классического или подсознательного и оперантного (инструментального) обусловливания.

Одно из наиболее развитых направлений в исследовании аттитюдов посвящено их изменению. Созданные в рамках когнитивной психологии модели изменения установок основной упор делают на сообщении нового, ранее неизвестного знания, которое может стать убеждающей коммуникацией.

Люди могут поддаваться воздействию по центральному пути убеждения, когда у них есть мотив и способность внимательно учитывать аргументы. Но чаще поддаются периферийному пути убеждения, когда не хотят или не могут внимательно прислушаться к аргументам. Разработанный группой ученых Йельский метод изменения установки также делает упор на когнитивный компонент.

| |

Понятие, которое в определенной степени объясняет выбор человеком мотива, а затем и конкретного варианта действий, есть понятие социальной установки (Обуховский, 1972). Оно широко используется в житейской практике при составлении прогнозов поведения личности: «Н., очевидно, не пойдет на этот концерт, поскольку у него предубеждение против эстрадной музыки»; «Вряд ли мне понравится К.: я вообще не люблю математиков» и т.д. На этом житейском уровне понятие социальной установки употребляется в значении, близком к понятию «отношение». Однако в психологии термин «установка» имеет свое собственное значение, свою собственную традицию исследования, и необходимо соотнести понятие «социальная установка» с этой традицией.

Традиция изучения социальных установок сложилась в западной социологии и социальной психологии. В английском языке социальной установке соответствует понятие «аттитюд» (attitude ), которое ввели в научный обиход в 1918–1920 гг. У. Томас и Ф. Знанецки. Они дали первое (одно из наиболее удачных) определение аттитюда , который понимался ими как состояние сознания, регулирующее отношение и поведение человека в связи с определенным объектом в определенных условиях, и психологическое переживание им социальной ценности, смысла объекта. Здесь выведены на первый план важнейшие признаки аттитюда, или социальной установки, а именно - социальный характер объектов, с которыми связаны отношение и поведение человека, осознанность этих отношений и поведения, их эмоциональный компонент, а также регулятивная роль социальной установки. Социальные объекты понимаются в данном случае в самом широком смысле: ими могут быть институты общества и государства, явления, события, процессы, нормы, личности и т.д.

Названные признаки предопределили разработанную позже структуру социальной установки, а также позволили объяснить ее принципиальное отличие от просто установки (по теории Д.Н. Узнадзе), которая лишена социальности, осознанности и эмоциональности и отражает, прежде всего, психофизиологическую готовность индивида к определенным действиям. Напомним, что согласно Д.Н. Узнадзе, «установка является целостным динамическим состоянием субъекта, состоянием готовности к определенной активности, состоянием, которое обусловливается двумя факторами: потребностью субъекта и соответствующей объективной ситуацией» (Узнадзе, 1901). Настроенность на поведение для удовлетворения данной потребности и в данной ситуации может закрепляться в случае повторения ситуации, тогда возникает фиксированная установка в отличие от ситуативной. Предложенное понимание установки не связано с анализом социальных факторов, детерминирующих поведение личности, с усвоением индивидом социального опыта, со сложной иерархией детерминант, определяющих саму природу социальной ситуации, в которой личность действует. Установка в контексте концепции Д.Н. Узнадзе более всего касается вопроса о реализации простейших физиологических потребностей человека. Она трактуется как бессознательное, что исключает применение этого понятия к изучению наиболее сложных, высших форм человеческой деятельности.

Для понимания сущности аттитюдов следует обратить внимание также на логические предпосылки, из которых исходили Томас и Знанецки. По их убеждению, исследование взаимоотношений личности и общества должно основываться на анализе социальных ценностей самого общества и отношения к ним со стороны индивидов. Только с этих позиций можно объяснить их социальное поведение.

После открытия феномена аттитюда начался своеобразный «бум» в его исследовании. Возникло несколько различных толкований аттитюда, много противоречивых его определений. Характеризуя сущность данного феномена, различные авторы в своих исследованиях делали акценты на разных компонентах обсуждаемой психологической структуры. У одних это состояние готовности, у других - стабильность реагирования на социальные объекты, у третьих - мотивационные функции и т.д.

В 1935 г. Г. Олпорт написал обзорную статью по проблеме исследования аттитюда, в которой насчитал 17 дефиниций этого понятия. Из этих семнадцати определений были выделены те черты аттитюда, которые отмечались всеми исследователями. В окончательном, систематизированном виде они выглядели так. Аттитюд понимался всеми как:

а) определенное состояние сознания и нервной системы;

б) выражающее готовность к реакции;

в) организованное;

г) на основе предшествующего опыта;

д) оказывающее направляющее и динамическое влияние на поведение.

Таким образом, были установлены зависимость аттитюда от предшествующего опыта и его важная регулятивная роль в поведении.

В отечественной психологии также сложился ряд концепций и понятий, которые близки к идее социальной установки, хотя и возникли вне рамок этой проблемы. К ним можно отнести категорию отношений в концепции В.Н. Мясищева, которая понималась им как система связей личности с действительностью; понятие личностного смысла у А.Н. Леонтьева, выделявшего, прежде всего, личностный характер восприятия человеком объектов реального мира и его отношения к ним; направленность личности в работах Л.И. Божович. Все эти понятия отражают в той или иной степени отдельные свойства социальной установки.

Одновременно с уточнением сущности аттитюдов в зарубежной психологии предпринимались попытки создания адекватных методов их изучения. В качестве основного метода были использованы различные шкалы, впервые предложенные Л. Терстоуном. Использование шкал было необходимо и возможно потому, что аттитюды представляют собой латентное (скрытое) отношение к социальным ситуациям и объектам, характеризуются модальностью (поэтому судить о них можно по набору высказываний). Очень быстро обнаружилось, что разработка шкал упирается в нерешенность некоторых содержательных проблем аттитюдов, в частности, относительно их структуры; оставалось не ясным, что измеряет шкала? Кроме того, поскольку все измерения строились на основе вербального самоотчета, возникли неясности с разведением понятий «аттитюд» - «мнение», «знание», «убеждение» и т.д. Разработка методических средств стимулировала дальнейший теоретический поиск. Он осуществлялся по двум основным направлениям: раскрытие функций аттитюда и анализ его структуры.

Было ясно, что аттитюд служит удовлетворению каких-то важных потребностей субъекта, но надо было установить, каких именно. Были выделены четыре функции аттитюдов :

1) приспособительная (иногда называемая утилитарной, адаптивной) - аттитюд направляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению его целей;

2) функция знания - аттитюд дает упрощенные указания относительно способа поведения по отношению к конкретному объекту;

3) функция выражения (иногда называемая функцией ценности, саморегуляции) - аттитюд выступает как средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения, выражения себя как личности;

4) функция защиты - аттитюд способствует разрешению внутренних конфликтов личности.

Все эти функции аттитюд способен выполнить потому, что обладает сложной структурой. В 1942 г. М. Смитом была определена трехкомпонентная структура аттитюда, в которой выделяются:

а) когнитивный компонент (осознание объекта социальной установки);

б) аффективный компонент (эмоциональная оценка объекта, выявление чувства симпатии или антипатии к нему);

в) поведенческий (конативный) компонент (последовательное поведение по отношению к объекту).

Теперь социальная установка определялась как осознание, оценка, готовность действовать. Три компонента были выявлены также в многочисленных экспериментальных исследованиях («Иельские исследования» К. Ховланда). Хотя они дали интересные результаты, многие проблемы так и остались нерешенными. Прежде всего, так и оставалось неясным, что измеряют шкалы: аттитюд в целом или какой-то один его компонент (складывалось впечатление, что большинство шкал в состоянии «схватить» лишь эмоциональную оценку объекта, т.е. аффективный компонент аттитюда). Далее, в экспериментах, проведенных в лаборатории, исследование велось по простейшей схеме - выявлялся аттитюд на один объект, и было непонятно, что произойдет, если этот аттитюд будет вплетен в более широкую социальную структуру действий личности. Наконец, возникло еще одно затруднение по поводу связи (а точнее, расхождения) аттитюда с реальным поведением. Это затруднение было обнаружено после осуществления известного эксперимента Р. Лапьера в 1934 г.

В ходе эксперимента выяснилось, что свыше двухсот менеджеров и владельцев гостиниц, беспрекословно принявших и обслуживших Лапьера и двух его спутников, китайцев по национальности, во время их поездки по США (реальное поведение), через полгода ответили отказом на письменный запрос Лапьера принять их снова (вербальное выражение установки по отношению к китайцам). «Парадокс Лапьера» породил длительную дискуссию и поставил под сомнение полезность теории социальной установки. На самом деле противоречие имело место не между аттитюдами и поведением, а между социальными установками менеджеров, что нашло отражение в их действиях. С одной стороны, они испытывали предрассудки по отношению к китайцам и не хотели их принимать, а с другой - в действие вступили их социальные установки по отношению к общественному мнению и собственной репутации. Если бы они отказали китайцам, уже появившимся в гостинице, это могло иметь какие-то негативные для их репутации последствия, а отказ под каким-либо предлогом в письменном ответе ни к чему не обязывал.

Характер взаимозависимости аттитюдов личности при восприятии социальных объектов выявлен в ряде экспериментов по изучению перцептивной установки. Перцептивная установка означает предрасположенность к определенной интерпретации воспринимаемых элементов действительности. Яркой иллюстрацией может служить эксперимент С. Эша, проведенный в 1952 г. В двух группах испытуемых поставили вопрос, согласны они или нет со следующим утверждением: «Я считаю, что маленький бунт время от времени - полезная вещь и необходим в политическом мире, как гроза в мире физическом». Но при этом автором утверждения в первой группе назвали Т. Джефферсона, одного из первых президентов США, а во второй - В.И. Ленина. Большинство испытуемых в первой группе выразили согласие с утверждением, понимая «маленький бунт» буквально, как не несущий с собой большой опасности. Большинство во второй группе с утверждением не согласилось, ассоциируя «маленький бунт» с кровавой революцией. Таким образом, социальные установки испытуемых по отношению к Джефферсону и Ленину (и связанным с ними событиям) предопределили разный характер их перцептивных установок при восприятии одного и того же утверждения.

В связи с противоречиями внутри системы социальных установок (и их отдельных компонентов) исследователями предпринимались попытки поиска преодоления обозначившихся трудностей. Возникли некоторые дополнительные понятия, отражающие не различный характер самих установок, а лишь причины возможных противоречий между ними. Например, М. Рокич высказал идею, что у человека существуют одновременно два аттитюда: на объект и на ситуацию. «Включаться» может то один, то другой аттитюд. Так, в эксперименте Лапьера аттитюды тех же гостиничных менеджеров по отношению к китайцам можно назвать установкой на объект, а соображения, которыми они руководствовались, принимая китайцев, - ситуативной установкой. Аттитюд на объект был негативным (отношение к китайцам), но возобладал аттитюд на ситуацию - хозяин отеля в конкретной ситуации действовал согласно принятым нормам сервиса.

В предложении Д. Каца и Э. Стотленда мысль о различном проявлении каких-то разных сторон аттитюда приобрела иную форму: они предположили, что в разных ситуациях может проявляться то когнитивный, то аффективный компоненты аттитюда, и результат поэтому будет различным. Возникло и еще много различных объяснений результатов эксперимента Лапьера, в частности, предложенных М. Фишбайном (и аттитюд, и поведение состоят каждый из четырех элементов, и соотносить следует не вообще аттитюд с поведением, а каждый элемент аттитюда с каждым элементом поведения. Возможно, тогда расхождение наблюдаться не будет).

Иерархическая структура системы социальных установок. С точки зрения значимости для общества и личности отдельные социальные установки занимают в системе «неравноправное» положение и образуют своего рода иерархию. Этот факт нашел отражение в известной диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности В.А. Ядова (1975). Данная концепция в известной степени восстанавливает идею целостности социальной установки (в отличие от попыток исследовать отдельные ее компоненты), и представляет попытку понять эту целостность в социальном контексте.

Основная идея, лежащая в основе концепции, заключается в том, что человек обладает сложной системой различных диспозиционных образований, которые регулируют его поведение и деятельность. Эти диспозиции организованы иерархически, т.е. можно обозначить более низкие и более высокие их уровни. Определение уровней диспозиционной регуляции социального поведения личности осуществляется на основании схемы Д.Н. Узнадзе, согласно которой установка возникает всегда при наличии определенной потребности, с одной стороны, и ситуации удовлетворения этой потребности - с другой. Однако обозначенные Д.Н. Узнадзе установки возникали при «встрече» лишь элементарных человеческих потребностей и довольно несложных ситуаций их удовлетворения.

В.А. Ядов предположил, что на других уровнях потребностей и в более сложных, в том числе социальных, ситуациях действуют иные диспозиционные образования, притом они возникают всякий раз при «встрече» определенного уровня потребностей и определенного уровня ситуаций их удовлетворения (рис. 1) .

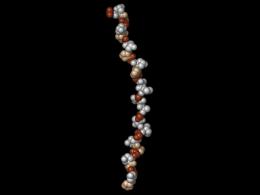

Рис. 1. Иерархическая схема диспозиционной регуляции социального поведения личности (В.А. Ядов)

В концепции выделены четыре уровня диспозиций - образований, регулирующих поведение и деятельность индивида. К первому уровню отнесены просто установки (в понимании Д.Н. Узнадзе), регулирующие поведение на простейшем, преимущественно бытовом уровне; ко второму - социальные установки, которые, по мнению В.А. Ядова, вступают в действие на уровне малых групп; третий уровень включает общую направленность интересов личности (или базовые социальные установки), отражающую отношение индивида к его основным сферам жизнедеятельности (профессия, общественная деятельность, увлечения и т.п.); на четвертом (высшем) уровне располагается система ценностных ориентации2 личности.

Ценность концепции В.А. Ядова состоит в том, что она вполне обоснованно и логично выстраивает иерархию социальных установок по критерию социальной значимости их объектов. Но не менее логично признать, что для каждого отдельного индивида существует собственная, субъективная иерархия социальных установок по критерию их психологической значимости только для него, которая не всегда совпадает с общественно признанной иерархией. Нетрудно представить, что для какого-то человека смыслом жизни и высшей ценностью является создание семьи и воспитание детей (особенно для женщин); а для другого на первом плане - построение карьеры любой ценой, что и составляет для него основную ценностную ориентацию в жизни. По концепции В.А. Ядова, такие диспозиции справедливо относятся ко второму и третьему уровням, а по субъективным личностным критериям они оказываются высшими по своему значению для индивида.

Помимо диспозиционной концепции В.А. Ядова, критерием которой служит общественная значимость объектов социальных установок различного уровня, можно признать существование субъективных иерархий социальных установок, построенных по критерию их психологической и личностной значимости для каждого конкретного индивида.

Социальные установки и механизмы перцептивного процесса. Структура социальной установки позволяет выделить среди прочих две ее важные разновидности - стереотип и предрассудок. От обычной социальной установки они отличаются, прежде всего, содержанием своего когнитивного компонента.

Стереотип - это социальная установка с застывшим, нередко обедненным содержанием когнитивного компонента. Когда мы говорим о стереотипном мышлении, мы имеем в виду ограниченность, узость или устарелость представлений человека о тех или иных объектах действительности или о способах взаимодействия с ними. Стереотипы полезны и необходимы как форма экономии мышления и действий в отношении достаточно простых и стабильных объектов и ситуаций, адекватное взаимодействие с которыми возможно на основе привычных и подтверждаемых опытом представлений. Там же, где объект требует творческого осмысления или изменился, а представления о нем остались прежними, стереотип становится тормозом в процессах взаимодействия личности с действительностью.